上報 Up Media

toggle- 最新消息 快訊/賴清德親帶隊揭曉國安團隊 林佳龍任外交部長、顧立雄接國防部長 2024-04-25 10:14

- 最新消息 阿里山翊悅號 5 月首航!全台唯一彩繪登山火車搶先看 零死角瞭望席嚐海拔最高下午茶 2024-04-25 10:00

- 最新消息 台中「御帝和牛」燒肉囤逾百公斤過期肉遭檢方約談 臉書IG一夜消失 2024-04-25 09:59

- 最新消息 直播/賴清德親自發布新內閣人事 10:00公布國安外交首長 2024-04-25 09:50

- 最新消息 母親節用餐送祝福花禮!《繁花》主角最愛的「排骨年糕」、「紅燒肉」樂天皇朝吃得到 第二道享 72 折優惠 2024-04-25 09:00

- 最新消息 習近平訪歐前夕下馬威? 歐盟突襲中國國營安檢設備廠「同方威視」 2024-04-25 08:50

- 最新消息 【有片】拜登簽署TikTok「不賣就禁法案」即時生效 周受資嗆告到底 2024-04-25 08:30

- 最新消息 【有片】布林肯遊上海看籃球賽 拍片誓言解決芬太尼等美中分歧 2024-04-25 07:50

- 最新消息 Studio Colorido 動畫電影《我的鬼女孩》5 月網飛上映,由「永遠是深夜有多好。」演唱主題曲 2024-04-25 07:30

- 最新消息 投書:請問雙北軌道交通的抗震標準? 2024-04-25 07:00

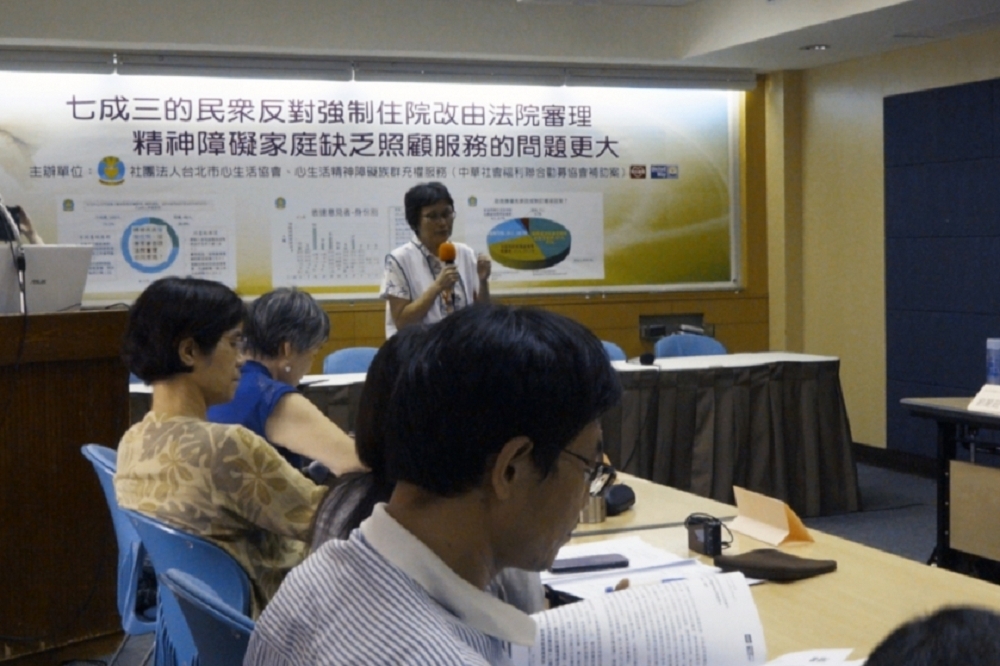

現今司法精神病院的討論盲點,與精神衛生法強制治療的困境一樣,就是想用單一的精神醫療機制,來解決刑事司法困難個案。(資料照片/攝影:張家維)

去年幾起社會矚目案件,涉及精神疾病與犯罪議題,再因法院對於審判未定讞之被告,無法裁判或責付適當的安置處所,造成不小的社會恐慌,於是法務部與衛生福利部很快在數次會議後定調成立「司法精神病院」。似乎,長期以來,心智障礙者在刑事司法體系的治療、處遇,都因此獲得解答,相關議題討論也價戛然而止,直接進入選擇地點、修正法令的階段。

筆者和諸多同儕與刑事司法、法律學先進的討論,都多次提到,對於心智障礙者在刑事司法體系的治療、處遇,結論與目標相當明確:分級分流,部會合作,強化社區處遇。

簡單說,心智障礙(刑法用語為:精神障礙或心智缺陷)包括須以醫療介入為主的嚴重精神疾病,以及需要行為矯正與教育輔導的智能障礙、發展性障礙等。無論其為被告、受處分人、受刑人或刑後更生人,對於其危險性、病情與行為進行分級,才得以安排妥適的安置或處分處所,處所可能是特教單位、可能是醫院,更可能回到社區進行保護管束或類似作為。分流之後,更重要地是長期追蹤。

分級分流的另一意義更在於,先行治療或進行個別化處遇,而不是讓心智障礙被告在多年審判過程確定判決後,錯過治療或處遇的最初有效階段,最後只能以近乎倖存者的身分,進入另個機構化環境,司法精神病院。

再者,監禁式的治療、處遇,不應該是唯一選項。如同矯正處所也分級分流一般,心智障礙的治療與處遇,既使是機構式的留置,也應有類似外役監獄的復健治療與產業活動,才有可能銜接到爾後的社區復歸。

社區處遇、行為監督何在?

另方面,我們更無理由歸責社會大眾,為何對於心智障礙犯罪者回到社區,充滿恐慌。因為,現行的社區處遇或是社區裡行為監督,只有仰賴薄弱的社政、警政,還有精疲力竭的精神衛生體系,民眾的信心又如何而來?

司法式的強制社區治療,附帶治療命令的緩刑、假釋,以及特別立法具有強制力的行為監督都是可以思考的方向。

最重要的是,無論我們以美國為師,以德日為師,以荷蘭為借鏡,所有的國家與法律制度,都不可能切割到只剩精神醫療,以精神衛生法強制治療為最後的依歸。

司法精神病院,不是萬靈丹,精神衛生強制治療,也不是。

精神衛生法不是社會安全法

精神衛生法的強制治療,自始自終,都無法擺脫其社會安全的作用。但是,絕對不應忘記,精神醫療的任務之一,就是讓涉及危險,或是有犯罪可能的嚴重精神疾病病人,在事件未惡化前,施以強制治療,避免更嚴重的結果。這也是該法第1條原本為「預防及治療精神疾病,保障病人權益,促進病人福利,以增進國民心理健康,維護社會和諧安寧,特制定本法」,刪除了「維護社會和諧安寧」,修正為「為促進國民心理健康,預防及治療精神疾病,保障病人權益,支持並協助病人於社區生活」的目的。再者,精神疾病所涉範圍,從最初細則排除,到法律本文第3條第1款排除「反社會人格違常者」。

精神衛生法,當然是社會安全網絡的一部分,但是,精神衛生法,不是社會安全法。

多少惡意假治療之名而行

反社會人格違常不屬於精神衛生法所規範之精神疾病,其理由不僅於,精神衛生不應該只有社會安全的價值目標。更在於,精神科診斷眾多,但是並非各種診斷,都屬於精神醫療可介入,可治療的疾病。另一方面,我們更無法否認,部份心智障礙犯罪者,其犯罪行為,未必與其心智障礙有關,而是來自於性格、習慣與發展環境種種因素。換言之,如果極難治療及行為矯正,或是治療與矯正無明顯效果,是否應以其心智障礙為名,進行無期限的強制治療或留置?

既使是強制治療,依舊是特殊狀態下的醫病關係,病人的最佳利益,仍是精神科醫師的首要顧念。美國、英國與澳紐精神醫學會的倫理原則都明白揭示,應保持最少限制的健康照護。澳紐精神醫學會更加明示,「強制治療必須是較少限制的介入下,仍然無法達成安全與足夠照護時所採取的作法;強制治療的終極目標在於重新建立病人的自主性與福祉」。

因此,討論精神衛生法嚴重精神疾病病人之病權保障,並不是起始於聯合國身心障礙者權利公約,而是精神醫學倫理的首要關切。更不應忘記,衛生福利部推動醫療法、病人自主權利法,促進醫病關係的平衡和諧,病人自主權利的提升,是衛生福利部自己標舉的施政成果。還有,提審法更是台灣人權立國的一大里程碑。這些引以為傲的立法,都適用於精神疾病病人。

換言之,保障精神疾病病人權益,不是國際權利公約或進步團體的特異立場,而是國家政策與公務責任。公務部門如果忘卻自己的職責,依據現行身心障礙者權益保障法(沒錯,不是聯合國身心障礙者權利公約)第16條第1項,「身心障礙者之人格及合法權益,應受尊重及保障,對其接受教育、應考、進用、就業、居住、遷徙、醫療等權益,不得有歧視之對待」,並且依據同法第102條,公務員執行職務若違反第16條第1項規定,應受懲處。

性侵害治療是什麼樣的治療

20多年前,主張性侵害者強制治療之倡議者,在未獲得精神醫學界共識前,以國會多數,通過了初始的刑法強制治療修法,後續更有嚴密的增修。去年底,強制治療的部份,多數爭議問題竟也通過了大法官的違憲審查(司法院大法官釋字第799號)。

現今的性侵害者強制治療,在當時立法院附帶決議由衛生署辦理的情形下,完完全全成為精神醫療的責任。這樣的台灣現實,其實完全罔顧其他國家的性侵害者治療或強制治療,無一不是刑事司法體系裡,運用心理衛生或精神醫學技術的刑事處遇。

橘越淮為枳,國外的處遇(treatment)或治療(therapy),未必是台灣的醫療行為,怎奈當時衛生署卻概括承受,現今仍無法進一步務實討論。

不禁想起,美國精神醫學會工作小組多年前的立場宣示,「社會對於危險之性犯罪者須加以監禁及拘束的高度關切,應該透過司法刑罰系統中,量刑、處分的各種替代方式來完成,並非藉由民事上的強制留置來完成」,「這是對精神醫學無法忍受地誤用」。

部會合作才是社會安全的未來

現今司法精神病院的討論盲點,與精神衛生法強制治療的困境一樣,就是想用單一的精神醫療機制,來解決社會安全問題,用司法精神病院,來解決刑事司法困難個案。

不可否認,司法精神病院,或許是短期因應方案,但是一定要強調,如果欠缺核心目標與中長期規劃,所謂,滾動式修正,就會成為頭痛醫頭,更有甚者是頭痛醫腳,處方錯誤的代名詞。

正如80年代,精神醫學的前輩提出精神疾病防治多年計畫,後續制定精神衛生法,展開短期、中期與長期規劃。心智障礙的刑事司法治療及處遇,短期內或許不得不設立司法精神病院或病房,以解燃眉之急;長期而言,矯正處所仍須有內化的精神醫療資源與設備,才得以符合保安處分執行法、監獄行刑法及羈押法對收容人身心健康維護的基本要求。同時,在部會合作分流分級下,規劃具有公權力的社區監督機制。只有長期規劃,跨部會合作,擬定核心目標,持續檢討,才會有長期的社會安全。

如此,才可能讓心智障礙犯罪者回到社區重新生活,也可以讓社區民眾免於恐懼。

心智障礙者在刑事司法體系的治療、處遇,正需要如同毒品危害防制,前瞻計畫的長期規劃與奮鬥。此時不做,更待何時?

※作者為精神科醫師,台灣精神醫學會、台灣司法精神醫學會常務理事。

熱門影音

熱門新聞

- 《淚之女王》金秀賢逼哭觀眾迎來出道第3次爆紅 寵溺金智媛超甜蜜收視超越《愛的迫降》

- 投書:如果F15EX能加入台灣空軍

- 《不夠善良的我們》林依晨不忍賀軍翔婚姻冷暴力 「簡慶芬出軌」演技大噴發掀淚海

- 最多現省 486 元!拿坡里披薩、炸雞「買一送一優惠」只到月底 12 塊雞腿、腿排只要 399 元

- 《慶餘年》肖戰大學受封校草青澀帥照曝光 他因「這理由」不敢發自拍全網笑翻

- 《長月燼明》白鹿新劇搭檔《蓮花樓》曾舜晞爆不和 他「妝造醜翻」疑遭打壓粉絲氣炸

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折

- 《寧安如夢》張凌赫擠走緋聞女友白鹿成GUCCI大使 新劇與徐若晗花瓣雨下熱吻甜翻