上報 Up Media

toggle- 最新消息 沈榮欽專欄:台灣CPTPP入會受阻! 2024-04-20 07:00

- 最新消息 《大家論壇》公平視角:歪斜的全球金融體系 使非洲落入惡性循環 2024-04-20 07:00

- 最新消息 對解放軍成立信息支援部隊三個觀察、一個疑點 2024-04-20 00:00

- 最新消息 是暫時休兵還是偃旗息鼓? 以色列伊朗軍事能力大解析 2024-04-19 22:00

- 最新消息 張忠謀獲頒中山勳章 肯定對高科技產業貢獻 2024-04-19 21:54

- 最新消息 「國家層次」衝突結束? 情報人士:伊朗無意回應以色列攻擊 2024-04-19 21:02

- 最新消息 【強化制海資通】透過AI接戰系統整合 讓以岸制海打擊戰力發揮極大化 2024-04-19 21:00

- 最新消息 【強化制海資通】美售台新型野戰資訊通信系統延宕2年 重招商由L3Harris得標 2024-04-19 21:00

- 最新消息 黃子佼持7部少女不雅片案 高檢署發回北檢續查 2024-04-19 20:44

- 最新消息 「國際金卡納大獎」凱道賽車甩尾對決 19到22日交管一次看 2024-04-19 20:33

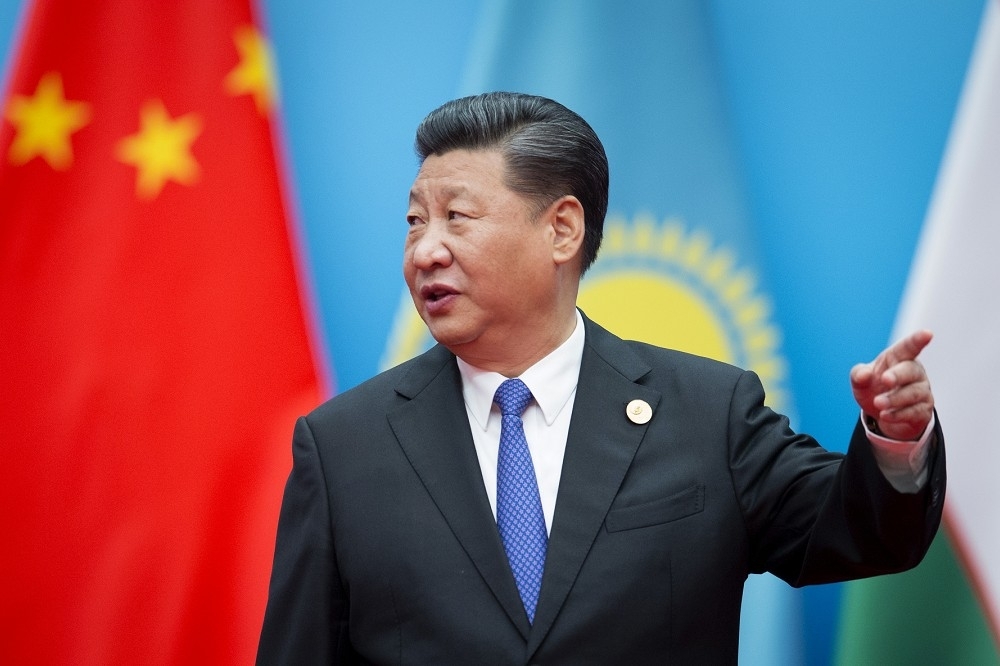

中國中心主義除了助長文化偏狹主義外,也讓那些以帝國時期版圖為準的空間主張更加理直氣壯,認為單憑列舉帝國歷史前例就足以賦予這些主張正當性。(維基百科)

如果說,我們今天所知的「China/中國」一詞,不光在名稱上,就連這個詞所蘊含的自我認同,都得歸功於「西方」的「China」概念─無論從民族主義史學還是從神祕化的東方主義觀點來看,似乎都難以接受上述說法,甚至會大感震驚。

這類觀點認為,基於充分且環環相扣的歷史證據,「China/中國」的發展,從神話起源到當代實踐,一路上的過程自成一格。民族主義歷史學家把中華人民共和國的發展成就視為中國文化特殊論的證據,而其特殊性正根植於其悠久的歷史。

這樣的民族主義史觀從向來高唱所謂「中央王國」(Middle Kingdom)文化特殊性的東方學論述得到肯定,並反過來進一步鞏固了東方學論述。

超過一世紀的革命轉型把中華人民共和國與過往歷史分隔開來,中華人民共和國的民族主義史家不斷嘗試將今與昔重新連結,然而由此最可清楚看出「China/中國」與其帝制時期、甚至更久遠過去之間的關係,其實充滿疑義。這場變局始於清朝(1644年至1911年)末年,晚清的思想家在當時選定了一個古老的詞彙─「中國」─做為民族國家形式的合適名稱,取代此前的帝國。

重新命名這件事直接受到「西方」的「China」概念啟發,目的在號召對「中國」這個概念進行徹底的再意義化(re-signification),包括「中國」預設的政治與文化空間,以及「中國」組成分子所需具備的認同。而重新想像過去與現在的關係對於「中國」的實現更是至關重要。

下面我會簡短談到晚清知識分子為何認為有必要將國家重新命名,以及他們的靈感來源,還有「China/中國」這個新概念在空間上與時間上的種種預設。這批知識分子的思考也呈現出民族主義史學那套永恆不變歷史主張的近代原始樣貌。

我將進行一種解構式的解讀,對那些以「China/中國」歷史為合理化憑據的政治假設發出質疑─受到所謂「中國模式」經濟與政治成就滋養而復興的中國中心主義(Sinocentrism),尤其是我想要質疑的對象;至於解讀出來的意涵與我對這些意涵的想法則將於結論處說明。

這種中國中心主義除了助長文化偏狹主義外,也讓那些以帝國時期版圖為準的空間主張更加理直氣壯,認為單憑列舉帝國歷史前例就足以賦予這些主張正當性。

為「China/中國」命名

我對命名問題的關注,出於我對「中國」和「中國人」等詞彙感到愈來愈不安,這種感覺已經有段時間了,這些詞彙不僅界定了一個研究領域,而且在日常用語中也變得司空見慣。這些詞彙帶來的根本問題是:如果該地區始終是不同起源的族群為權力與控制而爭鬥不休的地點,地理範圍與人口組成亦隨時代而不同,影響痕跡也保留在那許許多多的內部差異中。那麼,提到「中國」或「中國人」(或華人),或是稱該區的歷史書寫為「中國」歷史時,意義是什麼?

感到不安的人不只是我。近年來,這些詞彙及其蘊含的跨語言交換,一直是大量學術研究仔細檢視的主題。「China」一詞的起源依稀能回溯到古代波斯語與梵語文獻。從16世紀起,「China」就是外國人最常用來指涉這個地區的名字,這或許得歸功於耶穌會士無孔不入的影響力,他們「製造」了「中國」,以及大量與之相關的事物。

「China」一詞用法多元,可以指地區(地理)、統治該地區的國家(政治),以及占有該地區的文明(社會與文化),而不同用法綁在一起,便導致該地區在空間上、時間上與社會上的複雜面貌消失。「Chinese」的情況也很類似,不管做為名詞或述詞,都暗指該地居民在人口組成與文化上具有同質性,無論是政治、社會、語言、文化還是宗教皆然。

「Chinese」有時候是指所有住在該地區或出身該地區的人,有時候則是指特定的族群,例如「華人」與「圖博人」,這兩個族群確實都是某個叫「China」的國家的一部分,因此在政治上也都是「Chinese」。人們往往在使用這個詞時,心照不宣地將它等同於占多數的漢人,漢人本身也經歷過一個同質化過程,這個過程抹除了具有重大意義的漢人內部地方性差異,而所有族群差異痕跡就保留在這些地方性差異中。

一旦將「Chinese」應用在像是「海外華人」(Chinese Overseas)這類群體身上─共同點只有都是來自同一個地區,而該地區的地方差異又非常大,以及外顯特徵相仿,但這些特徵在所謂「海外華人」的群體間也充滿差異─同質化很容易淪為種族化。將「China」與國家劃上等號的做法也同樣有害,這在每天的新聞標題上都會出現,宣稱「中國」做了各式各樣的事,或者表示「中國」是此是彼,將「中國」從構成「中國」的社會與政治關係中抽離開來,擬人化為某種歷史主體。

把「中國」與「中國人」實體化(reification)之後,兩者也有了時間感。圍繞這些概念建構起來的「中國」歷史,儘管承認「中國」的形成在族群及人口組成上頗為複雜,但仍舊假定發生在「中國」的歷史等同於「中國人」的歷史,以一種追溯本源的目的論態度,將「中國」歷史起源回推至舊石器時代。出現在故事裡的其餘他者,只能在故事裡消失得無影無蹤。

「漢化」(「同化」)之說成為「5000年」「中國」文明演進虛構故事的典型依託,甚至是更糟糕的「中華」民族─「中華」民族顯然等同於漢民族,是古代傳說中三皇五帝的後裔,三皇五帝中歐美人士最為熟悉的,就是黃帝。

把「中國」與「中國性」實體化所導致的後果中最重要的一個,在於此一做法對區域認同、以及對占支配地位的漢民族自我認同的影響。直到20世紀前,當地都沒有「China」、「Chinese」等詞彙的本土對應詞。該區域就等同於一連串的統治王朝,這些王朝也決定了其臣民的自我認同(連帶也決定周遭民族如何認定他們)。

的確有些跨朝代的用語是在指稱那些形塑了該地區文明發展過程的族群、政治與文化傳承,但這類名稱鮮少帶有後人添加進去的國家意識。正如劉禾的觀察,「英文中『China』和『Chinese』兩詞無論在今天,或是歷史上任何特定時間點,都無法對應當地的『華』、『夏』、『漢』,甚或是『中國』等詞。」

「China」的當代名字─中國或中華─擁有超過2000年的歷史,但使用方式前後並不一致,所指的也不一定是同一個對象。在戰國時代(約西元前五至三世紀),這些名稱指的是占據黃河流域中原地區(一位歷史學家/歷史語言學家稱之為「東亞心臟地帶」)的國家。

根據包弼德的看法,到了8至15世紀時,「中國一詞既是用來表達空間所有權的工具─這個空間範圍擁有可上溯至「中原國家」(東周時位居中原地區之中國)的綿延歷史;同時也是用來表達文化所有權的工具─指該地區已出現某種延續的文化,其居民應當要傳承下去,但也可能不會」,翻譯為「中央之國」(Central Country)應該比較恰當。

明清時代周邊國家的人可以證實包弼德的說法。就連中國的「中心地位」也不必然一直受到認可。朝鮮半島上的朝鮮王朝統治將近500年(時間相當於明、清兩代加總),咸認是最明確以儒家信條為典範的國家(也是與明、清關係最緊密的朝貢國)。近來有部論著提到對清征服明一事深惡痛絕的十七世紀朝鮮儒學家宋時烈,值得花點篇幅引用:

對宋時烈而言,之所以不承認清中國,主要跟文明的問題有關。身為堅定的擁明派,他也相當清楚表示文明不會永遠繫於某地或某些人。例如孔子與孟子出生的國家,其土斯民在過去也曾被視為異族、蠻族(東夷)。宋時烈振振有辭,表示朝鮮有識之士有責任延續始於堯、舜等聖王的文明遺產,這份珍貴遺產由孔孟與朱熹發展、傳承,後為朝鮮的李滉(號退溪)與李珥(號栗谷)所繼承。⋯⋯為了重申朝鮮國文明在儀式及論述上的正統性,朝鮮朝廷甚至在舉行對清歸順儀式時,也戲劇性地設壇祭祀明朝⋯⋯。透過儀式施行這種高風險的政治操作,有助於建立朝鮮做為小中華的有力論述──雖然文明比不上明中國,但在滿人征服中國後,朝鮮就是文明的最後堡壘。

針對東亞地區國際關係秩序的「天下」觀,下面我還會提到更多。這裡只需要先知道這些關係的基礎並非忠於「China」(即對應「中國」的那個「China」),而是忠於深植周代經典中的理想文明。連「中華」─「China」在20世紀的其中一個名字─也是可帶走的。

朝鮮儒者顯然認為,那些為文明奠基的古聖先賢並非「Chinese」,而是周代先賢,其他與「中央之國」抗衡者也能主張擁有周代先賢遺產。事實上,朝鮮王朝與越南的阮朝即使在正當反抗「中央之國」宰制之際,兩朝仍宣稱它們是那些先賢遺產的繼承者。

「中國」一詞是在19世紀晚期開始具備它的近代意義,成為指稱國家的名稱(使用在國際條約上則首見於1689年對俄羅斯的《尼布楚條約》)。這種用法「預設存在著一個跨語言所指(translingual signified)的『中國』,以及一個擬造(fabulation)的超符號(super-sign)『中國/China』。」包弼德的說法更直接:

⋯⋯在二十世紀,「China/中國」已經變成官方規定的用詞,所指的國家是個從古至今綿延不絕的歷史實體。⋯⋯人們以新的方式應用這個近代詞彙─我應該音譯成「Zhongguo」──當成西方「China」一詞的對應詞。易言之,「China」與「Chinese」是西方先開始使用的;西方人稱該地人民為「Chinese」,這個詞彙也順勢被「Chinese」政府所採用,藉此定義自己的國家、文化、語言以及人民。這一切發生的脈絡,則是為了在國際關係中建立對等地位,創造一個西方式民族國家──一個能讓「Chinese」忠誠擁護的「China」。

「中國」為一虛構概念且是來自西方的發明,這看法明顯牴觸具實證傾向的民族主義史學主張,後者會不顧真實時空脈絡,硬將「中國」的起源推溯至有人類在該地區居住之始,並主張該地區的疆域與歷史皆為「中國」所有。確切來說,「中國」(或「中華」)若做為國名,應該限定用在繼承末代皇朝清朝的(諸)政治組織。

即便我們認為「中國」的歷史前身似乎可以包容「中國」這個詞的近代意涵,也不代表這個意涵在過去都通用,更沒有代代相傳而成為某種政治或意識形態傳統,甚或是民眾政治意識中的一部分。

施愛東近年來的研究,提供了一段深具啟發(而且很有趣)的記載,提到「China」、「Chinese」或「中國」等詞彙在跨語言、跨文化使用上所鬧的笑話。作者寫道,十六世紀早期的葡萄牙武裝商人伯來拉(Galeote Pereira),因緣際會在明代的監獄待過一段時間,後來他的相關經歷就成為最早談及中國南方的重要記載之一:

伯來拉感到特別奇怪的是,中國人居然不知道自己是中國人。他說:我們習慣把這個國家叫作China,百姓叫作Chins,可是,當問起中國人為什麼叫這個名稱時,他們卻說「〔我們〕沒有這個名字,從來都沒有過」。伯來拉非常好奇,接著又問:「你們整個國家叫什麼名字?如果有別的民族問你們是哪國人,你們怎樣回答?」中國人認為這是個很奇怪的問題,他們給出的最終答案是:「古代有很多國王,儘管現在都歸一個統治,每個國仍擁有它最初的名字,這些國就是現在的省。整個國家現在叫作大明,居民叫作大明人。」

將近四個世紀後,晚清有位官員反對使用「China」這類的詞,認為「中國」僅能做為顯示位置使用。這位官員叫張德彜,他不滿歐美人士用來稱呼中國的名稱,「按彼此立約通商數十年來,西人既知中國曰大清,曰中華,仍何以『齋那』(China)、『吉那』(China)、『什音』(La Chine)、『芝那』(Shina)、『吉塔』(Cathay)等名呼之?且中國自古迄今四千餘年,從無此名,不知西人究何所奉而以是名呼之耶?」

張德彜這位官員準確地指出外國人與清朝臣民使用的名稱彼此並不一致。更驚人的是,他把「清」與「中國」並列。沒過幾年,傑出的客家學者兼外交家黃遵憲則寫道,「考地球各國,若英吉利、若法蘭西,皆有全國總名,獨中國無之。」20年後(1900年),梁啟超更說,「吾中國有最可怪者一事,則以數百兆人立國於世界者數千年,而至今無一國名也。」「中國」不是這個國家的名字,這個國家尚待命名。

所以,當時「中國」是什麼?日本帝國主義在1930年代為了合理化對這個國家的侵略,主張「中國」只是「地理名稱」。是這樣嗎?梁啟超筆下的無名國度,該國人民更強調自己與所屬朝代的關係勝過與國家的關聯,這一致命弱點,導致該國人民無法為自己的安身之地命名。不過在梁啟超寫下那段話僅僅十年後,「中國」就成了這個國家的名字,這是怎麼回事?(待續)

※作者為當代著名學者。他在美國杜克大學歷史系任教近30年,2006年退休後曾獲聘到香港中文大學擔任歷史與文化系客座教授。德里克早期致力於中國近現代史、尤其是中國共產革命史的研究。本文摘自《殖民之後?:臺灣困境、「中國」霸權與全球化》一書第三章/衛城出版

※作者為當代著名學者。他在美國杜克大學歷史系任教近30年,2006年退休後曾獲聘到香港中文大學擔任歷史與文化系客座教授。德里克早期致力於中國近現代史、尤其是中國共產革命史的研究。本文摘自《殖民之後?:臺灣困境、「中國」霸權與全球化》一書第三章/衛城出版