上報 Up Media

toggle- 最新消息 亞洲萬里通攜 5 間百貨推購物賺哩程!逛三井 OUTLET、新光三越消費也能累積里數 2024-04-28 09:00

- 最新消息 蔡明芳專欄:中國經濟衰退未到谷底 2024-04-28 07:00

- 最新消息 《大家論壇》服務視角:揮別性別中立 金融科技應更善待女性 2024-04-28 07:00

- 最新消息 那位勇敢揭穿中國獨裁者謊言的台灣女孩 2024-04-28 05:00

- 最新消息 【今晚大結局】《淚之女王》金秀賢遇車禍昏迷金智媛痛徹心扉 3大懸念待解全網揪心 2024-04-28 01:38

- 最新消息 投書:對「國軍在越南的歷史光榮嗎」一文的回應 2024-04-28 00:00

- 最新消息 王滬寧會見藍委團 傅崐萁:希望大陸民眾走進台灣 2024-04-27 19:15

- 最新消息 BL泰劇男神Billkin新片《金孫爆富攻略》賣破3億票房 他扮廢材照顧癌末阿嬤逼哭全網 2024-04-27 18:58

- 最新消息 【有片】研發E-4B「末日指揮機」接班機種 美空軍簽署新採購合約 2024-04-27 18:50

- 最新消息 「一家3口睡1坪房間」遭譏賣慘 徐巧芯曬童年照:都是苦過來的 2024-04-27 18:41

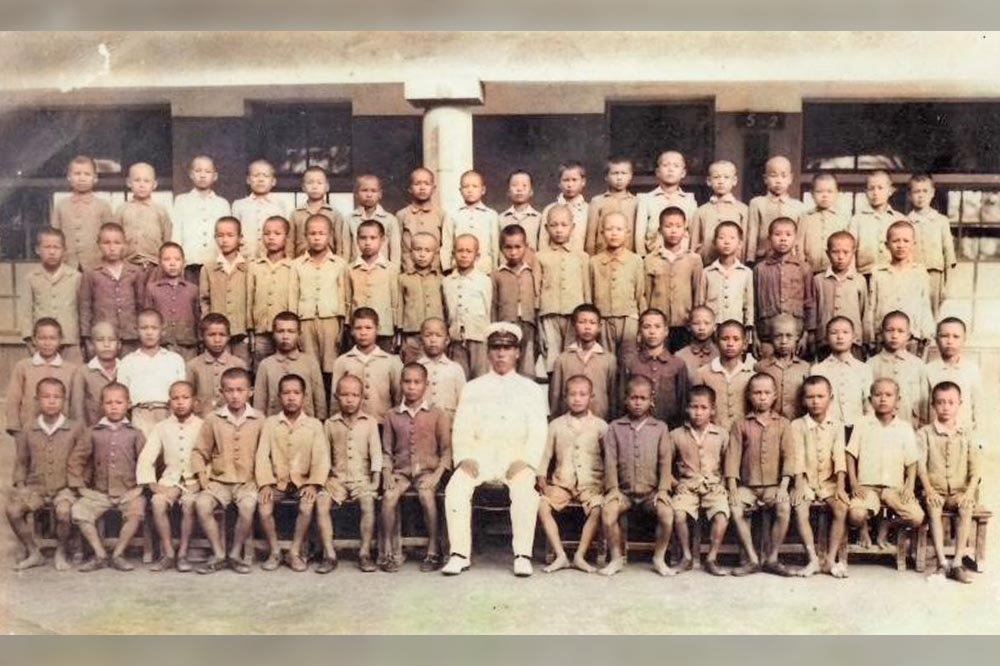

從太平洋戰爭中期開始,大約有八千四百名左右的台灣少年,分為六、七個梯次,搭上各種船舶,被送到日本各地。(作者為前排右三,圖片由作者提供)

從太平洋戰爭中期開始,大約有八千四百名左右的台灣少年,分為六、七個梯次,搭上各種船舶,乘風破浪,千里迢迢,被送到日本各地。其中有的剛中學畢業,有的剛踏出高等科校門,還有一些則是尚未唱驪歌的小學生們。他們遠離了可愛的故鄉,辭別了親愛的父母、親人,前去為殘酷的戰爭利器─飛機製造,獻出了青春,甚至獻出了寶貴的性命。

航行海上,得時時避開美軍潛水艇的追蹤,有時緊急集合在甲板上待命。幼小的心靈,只能緊緊地抱著母親從廟裡乞求來的護身符,祈求上蒼保佑平安無事。說也奇蹟似地,或由老天疼惜他們,最後真的平安無事地到了目的地-日本神奈川高座廠。

這些少年們都經過帝國海軍的嚴格考選而產生。他們憧憬著日本內地比較沒有差別的待遇;憧憬著軍需工廠的建教合作。希望有朝一日能學回一技之長,衣錦還鄉,榮歸故里。甚至經過三年五載後,能成為甲種工業學校或甲種高等工業學校的畢業生,好投身故鄉的建設。

這些台灣少年被送入軍需工廠實習。歷經嚴格的磨鍊後,他們被派遣到三菱、中島、川西、名古屋,等軍機製造工廠。日夜分成三班,幾乎和日本成人工做同等的工作。每天吃不飽穿不暖,還得躲避美軍的空襲,為的是希望將來能有更光明的前途。

無奈日本在太平洋戰爭中節節敗退,這些少年並沒有全數幸運地回到故鄉。戰爭結束前,約有六十名少年工戰死或病死在異國-日本。

充滿希望、前往日本

一九四四年三月十八日,應日本帝國海軍召集令,前往日本當少年工。離開故鄉當天,我們台南州虎尾郡 (現為雲林縣) 崙背國民學校的同學們,都還差一個星期才能畢業。因此我可說是還沒拿到畢業證書,就踏上了旅途。在同意書上偷蓋了父親的印章,離別了父母與七個嗷嗷待哺的弟妹,去過艱苦的軍隊生活。

三月廿日乘西雅多號貨船,隔日駛出高雄港時,看到外海有一艘被美軍擊沈的船隻殘骸,顯現出戰爭已經迫在眉睫。但是「初生之犢不畏虎」的我們,小小心靈一點也不知道危險將至,反而雀躍著能到日本內地去求學、工作。

二千噸左右的貨輪,艙內鋪滿了榻榻米。兩人睡一張,因此連睡覺都擠得難受萬分。更何況暈起船來,每人東倒西歪,有些來不及跑上甲板,或拿水桶的人,就只好吐在走道上。更有甚者,有人連膽汁都吐出來了。污物隨船搖擺,有時流入床板下,有時流在走道上,臭氣沖天,苦不堪言,讓人忍不住想跳下海游回家。班上同學都吃不下飯,唯獨鍾子美同學不暈船,眼巴巴看著他獨享豐盛的魚、肉大餐,吃得津津有味,真是羨慕不已。剩下的飯菜則都倒進海裡餵魚,真是可惜。我問他為何不會暈船?他若無其事的說,信基督的人,上帝會保佑他。

離開高雄港後不久,遇到從南洋駛來的四艘貨輪和一艘驅逐艦。這些船隻和我們會合成一支船隊,而驅逐艦則在外圍快速的繞著船隊,來回地保護著我們。但不知何時,那些船隻都不見了;據說全去了上海,只剩下我們這一艘孤零零的船在海上航行。大約過了第五天的清晨,登上甲板,看到海是黃色的。水兵說這裡就是黃海,因為黃河把泥沙沖入海中反射的結果。前些時日,還曾一兩次看到鯨魚在噴水。現在四面八方,只見到水連天、天連海,連海鷗都失去了蹤影。

船為了避開美國潛水艇的追蹤,採取鋸齒狀的迂迴航線。記得有兩次,被緊急集合,穿上救生衣,在甲板上待命,聽說是發現了美軍潛水艇。有一天清早醒來,發覺船停了。還以為是到了日本。一問之下才知道昨晚為了避難,將船隻駛進朝鮮的釜山外港停泊。

抵達日本、工場實習

我們幾乎花了平常航程的兩倍時間,第十一天的黃昏,船終於駛進關門海峽。一直到進入瀨戶內海,海上風平浪靜,不再覺得暈船,才恢復了食慾。廣島港裡,停泊了各種船艦。一艘航空母艦的甲板上,有士兵在做體操;海上也有水兵在做划小艇的訓練。看到陸上有電車在急駛,覺得很新鮮。這一切真是讓我們大開了眼界。我們在宇品港登岸,全身經過消毒,坐上東海道本線的專用列車,前往目的地-高座。

頭一次坐電車,覺得車廂比台灣的火車寬敞、舒適,速度也比較快。親切的婦女慰問隊,在月台上提供我們熱茶和香蕉,心中倍感溫馨。到了高座,已經很晚了,每個人領取可口的餅乾後,就被帶到寢室。

一棟木造的二層房屋,約可住兩百人,稱謂一寮。十二寮成為一舍,共有四舍,全部可容納八千人以上。每二舍中間,建有大飯廳與大浴場,煙囪高聳雲霄,猶如大工廠般,真是歎為觀止。

吃飯時自己攜帶筷子,廚房供給一碗飯、一碗湯,菜餚擺在飯上面。吃完了不必洗碗,由廚房收回。先經過蒸氣消毒後洗淨,再循環使用,所以絕對衛生、安全,不會有傳染病的顧慮。據說當時日本全國的軍、民軍事工廠皆是如此,比台灣現在大多數的軍中、學校餐廳,都還注重衛生。

早上起床前五分鐘吹第一次哨子,但是不准起床。五分鐘時間一到,吹第二響哨子。大家趕緊跳起來,且必須在規定的五分鐘內,折疊好七條毯子和一條墊被,然後穿好衣服,跑到運動場,集合、點名。遲到了絕對沒有理由辯解,不是罰跑運動場,就是以海軍制裁論處(即以拳頭兩人互摑臉頰)。對一個國小剛畢業的學生而言,要適應以嚴格管理出名的日本帝國海軍軍隊生活,其緊張程度可想而知。

在實習工廠待了一個月後,經過適當的能力檢測,被派遣到群馬縣的中島小泉飛機製造廠,正式加入飛機生產行列。這個工廠在利根川上游,規模很大。四周建有三公尺高的圍牆,想要繞它一圈,得花二小時以上方能走完。工廠中間有林蔭大道,還有長度約一百公尺、寬八十公尺的廠房十幾棟;加上高一、二十公尺的辦公大樓。每兩棟廠房中間有飯廳及衛生設備,並有小山谷與小松林,員工約在兩萬人上下。我在其中一棟的飛機主翼組合工廠內,以震耳欲聾的空氣壓縮鎚,打鉚釘帽錠。耳朵幾乎聾了一個月後,聽力才慢慢恢復過來。

生產飛機、苦不堪言

而工廠的附設醫院,也比舊的新竹省立醫院還要大。鐵路直接鋪設入工廠,運送機器、材料等。尚有一條飛機跑道,連接工廠與機場,把製成的飛機拖到機場試飛後,馬上投入戰場。

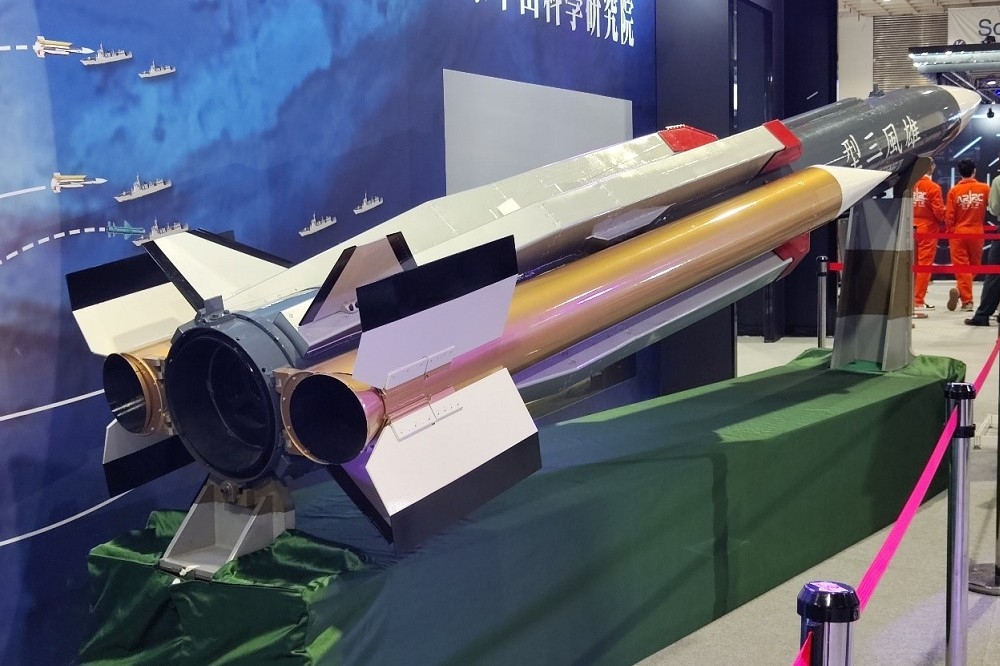

此工廠每天生產八架零式戰鬥機,三架月光(夜間雙引擎戰鬥機),和兩架銀河(魚雷攻擊機)。在半世紀前,全日本這樣的軍需工廠,還有三菱、川西、名古屋、橫須賀等同系統的工廠。生產量雖然不少,但終究還是敵不過工業基礎更雄厚的美國。

冬天的群馬縣要比神奈川縣還寒冷。北邊著名的赤城山落山風,吹起來時夾雜著滿天沙粒,打在臉上,讓人睜不開眼睛。傍晚下班時,把手帕放在臉上,從纖維縫隙中看出去,一邊走路一邊吹風,而手帕也不會滑下來,可見風勢之強。有時地上結了霜柱,太陽一出來,霜柱溶化,使得路面泥濘不堪。泥巴黏在鞋底,愈走腳愈重。因為當時所有物資統一管制,鞋子配給不足,鞋面、鞋底破了,雨水、泥沙都跑進去。傍晚下班,路上結成冰,路面變得僵硬、凹凸不平,使得手指、腳指、腳底都凍傷,下了浴池泡到水,傷處發癢疼痛。到了春天,腳底的皮會整片剝落,皮上都凝有血跡。當時大約半年配一套衣服、襪子,破了得自己縫補。洗完澡,順便用熱水洗衣服,回宿舍一抖開要晾時,衣服瞬間結成冰,甚至可以站立在桌子上。那時的氣溫都在攝氏零下十度左右。

由於接近戰爭末期,這裡的三餐,也比剛來時的高座差勁。飯是搾完油的豆粕,加上糙米、甘藷籤,或高梁。菜餚只有半尾海魚乾,湯上面漂浮著兩三片青菜或桑葉,淡如白水,食不下嚥,所以無時無刻都在餓著肚子。逢到上夜班,更因為無法適應,午夜時分吃不下飯,只能喝喝湯罷了。一直到每兩週一次的假日,才能外出採買,到市街、附近農家,買些蘋果、桔子,或其他水果回來充飢。

當時有位日本人的同事,名叫新里正治先生,曾經一、兩次帶我去他家吃白米飯,其味之美,真是終生難忘。可是迄今未能和他取得連繫,實在遺憾。夏天裡,白天熱得無法入睡,晚上又要上夜班,體力無法負荷。有一晚愛睏極了,實在受不了,便溜到更衣室,躲進單人衣櫃內,站著睡。但是睡著了腿會發軟,不自覺地膝蓋竟把門撞開了;當下還以為海軍挺進隊來抓人,嚇得睡意全消了。

更甚者,不分晝夜,一躺上床,臭蟲、跳蚤、白蝨全來了。無時無刻叮著你猛吸血,那有安眠的可能?人間地獄也不過如此吧!所以一看到明月當空,就會想起故鄉的父母、弟妹,只能祈禱家人平安,自己卻暗自垂淚哭泣,不知何時才能返家?

※本文為廖受章(日名:吉川受富)回憶錄