上報 Up Media

toggle- 最新消息 直播/徐巧芯連爆援烏案秀「密約」 10:00外交部提告並發聲明 2024-05-07 09:50

- 最新消息 傳蔡英文卸任前將特赦陳水扁 總統府回應了 2024-05-07 09:44

- 最新消息 直播/興達發電廠偷排廢水? 9:30黃國昌批台電高層遮掩3年 2024-05-07 09:30

- 最新消息 延宕4年後又推遲!波音Starliner飛船載人首飛 倒數不到2小時確定取消 2024-05-07 09:20

- 最新消息 台北喜來登X阿霞飯店「府城美食節」登場!加碼松葉蟹吃到飽、訂位免費送「招牌紅蟳米糕」 2024-05-07 09:00

- 最新消息 直播/蘆洲北側都計爭議 9:00林淑芬質疑黃國昌偏聽財團聲音 2024-05-07 08:52

- 最新消息 臉書帳號被竊攻擊增加 疑為干涉11月美國總統大選做準備 2024-05-07 08:48

- 最新消息 【有片】馬克宏籲俄烏戰爭在奧運期間停火 習近平表態支持 2024-05-07 08:20

- 最新消息 【有片】哈瑪斯宣布接受埃及卡達提出停火提議 和平漸露曙光 2024-05-07 07:38

- 最新消息 李濠仲專欄:校園抗議後的「下一代美國政客」會是怎樣 2024-05-07 07:00

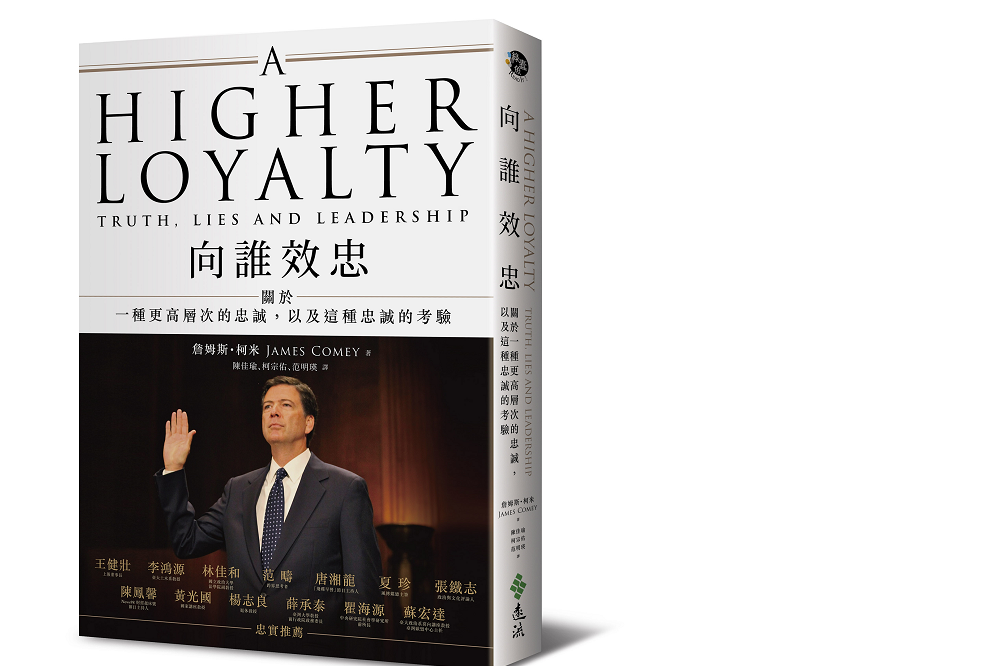

川普對柯米說,很多人想當聯邦調查局局長,但他很看重柯米;他聽過很多關於的柯米好評,也知道聯邦調查局的人很敬重他。(湯森路透)

【作者簡介】

詹姆斯・柯米(James Comey)

美國第七任聯邦調查局長。

早年畢業於長春藤名校威廉與瑪麗學院,主修化學,後進入芝加哥大學法學院,畢業後先在曼哈頓執業律師,接著進入檢察體系,在紐約州以鐵腕處理組織犯罪著名。曾因起訴美國居家生活類商品名人瑪莎・史都華而聲名大噪。

小布希任內,他因表現優異獲延攬進入司法部擔任副部長。離開政府之後,他先後擔任全球最大國防工業公司洛克希德馬汀法務長及副總裁、全球最大避險基金橋水基金法務長等高階職位。他也是哥倫比亞大學法學院的資深研究員兼講師,主要領域在於國家安全。

二〇一三年,歐巴馬任命他成為聯邦調查局長。二〇一六年美國大選期間,他因「希拉蕊電郵案」再度成為全球媒體焦點。後來在川普任內他不願放棄法治原則轉而「對總統個人效忠」,因此遭開除。他也是史上第一位非因操守下台的聯邦調查局長。

二○一七年一月二十二日星期五,在與唐納.川普交往二十一天之後,我再度來到白宮。那天中午,我一如往常在我辦公室裡吃午餐,助理接了一通電話進來,是一位女性從白宮打來的。她請我稍待,等總統來講電話。總統接進來,問我當天晚上「是否想過來共進晚餐」。這種情況很不尋常,但我覺得別無選擇,所以回答:「當然好,總統先生。」他問我六點還是六點半好,我說:「您方便就好,總統先生。」他選了六點半。

我掛掉電話,然後打給佩翠絲,說我們約好晚餐去泰式餐廳的計畫沒了。

當天下午,我在一場聯邦調查局的活動上,見到最近退休的國家情報總監吉姆.克萊珀。這場活動是要頒發「榮譽探員」的殊榮給他。我們站著等上台時,我告訴他晚餐邀約的事情,說這件事讓我很不安。克萊珀說,他猜想這應該會是團體的宴會,也說他聽過其他人受邀去白宮晚餐。我聽了稍微放鬆了一點。

總統絕不可能單獨與聯邦調查局局長吃飯。白宮一定有人告訴過他,這是史無前例的,至少尼克森、胡佛之後就沒發生過。我想起在我被提名之前,歐巴馬總統邀請我去白宮討論各種事情。他解釋:「一旦你成為局長,我們就沒辦法像這樣對話了。」意思是說他不能再跟我辯論各種哲學議題。聯邦調查局局長不能與美國總統私下會面閒聊,尤其是經過二○一六年這種大選,更不適合。光是這個主意就會讓聯邦調查局好不容易建立的獨立性大打折扣,而我害怕川普要的正是這種局面。

我抵達白宮的西行政大道,位於通往白宮的地下室入口和舊行政辦公大樓之間。聯邦調查局維安團隊在有雨棚的入口攔下我的車,我以前也是從這個入口去戰情室的。我走進去告訴當值的特勤官,我是來與總統共進晚餐的。他看起來有點困惑,但還是請我先坐一下。然後,很快就有一位年輕女性陪我穿過西廂長長的走道,沿著玫瑰花園進入白宮官邸的地面層。她帶我走上一段我從沒見過、空蕩蕩的樓梯,緊鄰主樓層的綠廳。

在走廊上等待時,我一邊跟兩名海軍侍應生閒聊,一邊小心打量環境,尋找其他要一起跟總統晚餐的賓客。兩名侍應生是非裔美籍男性,與我年紀相仿,已在白宮服務將近十年。兩人身高都超過一百八十公分,都是潛艦部隊出身,所以對話很自然地轉到潛水艇內的空間。一位侍應生說,艇內床位長度是一百九十公分,正好等於他的身高。我們咯咯笑著,一致同意潛水艇不適合我。當我們站在綠廳的入口邊等邊聊時,我看到了一張毫無疑問是兩人用餐的桌子,其中一邊的擺盤有一張用花體字寫著「柯米局長」的名牌,另一頭想當然是總統的位置。我心亂如麻,部分原因是我不想第三度討論俄國妓女的事了。

總統在晚上六點半抵達,恭維也隨之而至。看到我已經站在門口,他說:「我喜歡這樣。我喜歡守時的人。我認為領導者應該要守時。」

他穿著平常的深藍色西裝、白襯衫、太長的紅領帶,完全沒有跟侍應生講話。他打手勢要我過去桌邊。桌子擺設在這個長方形房間的正中央,頭上就是華麗的吊燈,我們兩個之間的距離只有大約一百多公分。

綠廳這個空間名實相符,牆上覆蓋著綠色的絲綢。我後來才讀到,第二任總統約翰.亞當斯把綠廳當作臥室,第三任總統湯瑪斯.傑佛遜把它改成餐廳,而後來的總統都把它當成起居室。當天晚上,傢俱都移開了,好容納我們的小餐桌。在總統的右肩上方,我可以看到站在壁爐兩側雕像中的一座。雪白的大理石壁爐架就壓在雕像的頭上,讓雕像看起來十分痛苦。

盤子上有一張淡黃色的大卡片,用草書體寫著全套四道菜的菜單,有沙拉、螯蝦、帕馬森起司雞肉義大利麵、香草冰淇淋。總統也開始欣賞他自己的菜單。他把菜單舉起來讚嘆道:「他們把這些東西一樣一樣寫出來,手寫耶。」他指的是白宮的工作人員。

「好一個書法家,」我點頭回應。

他看起來像在探究什麼。「真的是用手寫的耶。」他又重複一次。

晚餐開始沒多久,大概是海軍侍應生端上螯蝦時,川普直白地問:「那,你想做什麼?」這個問題十分古怪,我一開始沒有完全聽懂。但總統沒有等我回答,而是逕自一個人開始滔滔不絕,也順帶把他的意思表達得非常清楚:他在問我想不想保住我的工作。

他說,很多人想當聯邦調查局局長,但他很看重我;他聽過很多關於我的好評,也知道聯邦調查局的人很敬重我。他還說,儘管如此,如果我因為曾經歷過的事情而想要「脫身」,他可以理解;不過,他強調,這樣對我個人是有害的,因為看起來會好像是我犯了錯一樣。最後他說,他知道如果他想的話,可以「讓聯邦調查局改頭換面」,但他想知道我的想法。

現在,我終於搞懂到底發生了什麼事情。這場鴻門宴的陷阱、私人晚餐的空間安排、川普假裝沒有在好幾個場合問過我是否願意留任,都使我相信,這是他想把我收為門客的手段。可能有人告訴過他,或是他突然想到:這個工作可是他「免費提供」給我的,他必須要取得回報-這種念頭只讓這次經驗更怪異:美國總統邀我共進晚餐,決定我是否能保住飯碗一事也是菜色之一。

我回答說,沒錯,只要他想要,隨時可以開除聯邦調查局局長。但我想要繼續做這份我喜愛的工作,而且我自認做得不錯。我說,我沒想到會重回公部門,但我覺得這份工作非常有意義,想要做滿任期。我感覺到他想要的不只這樣,於是又說,他可以相信我在某一方面是絕對「可靠的」-不是政壇上常說的「可靠的」鐵票那種可靠。我說,他可以相信,我永遠會告訴他事實。

我告訴他,我不耍小手段,也不洩漏情資。但是,我在政治上不會選邊站,也不必想要叫我去政治操作;不過,我解釋,這樣對總統才是最有利的,因為聯邦調查局和司法部的調查對象經常牽扯到總統執政團隊的高層官員,就像我們在小布希政府時期調查總統顧問卡爾.羅夫,和副總統幕僚長「滑板車」利比一樣。正因為聯邦調查局不是、也沒有被視為是總統的工具,所以才可以不受質疑地進行這些工作。如果司法部與聯邦調查局的地位與聲譽不佳,則一個總統將無法解決「自己的執政團隊正在接受調查」這個問題。除非指派特別檢察官。

這種論述顯然不能安撫他。他表情嚴肅地說:「我需要忠誠。我期望忠誠。」

接下來一陣沉默。我沒有動、沒有說話、沒有改變表情,全身一點都沒動。美國總統剛剛要求聯邦調查局局長效忠,真是太超現實了。那些想為川普護航的人,不妨想像一下,如果歐巴馬總統在他的執政團隊資深官員受到調查期間,打電話約聯邦調查局局長吃雙人晚餐,然後討論局長飯碗的問題,然後說他期望忠誠-毫無疑問,一定會有人在政論節目上大聲疾呼立刻彈劾歐巴馬。我當然完全無法想像歐巴馬或小布希會做這種事情。在我看來,這種要求就像黑手黨入會儀式:川普是家族老大,問我是否夠格成為「好漢」。我現在不夠格,以後也永遠不會夠格。

我決定不要給總統任何「我同意」的誤解,所以保持沉默。我們對視了彷彿有永恆那麼長的時間,實際上可能只有兩秒。我緊盯著他藍色眼睛下方柔軟、白色的眼袋。我記得當時在想,總統不瞭解聯邦調查局在美國生活的角色,也不在乎聯邦調查局的員工花了四十年的時間想要建立的是什麼。完全不瞭解。

在職業生涯更早的時期,或是比較年輕的時候,我可能沒膽維持這種身體姿勢。我可能會點頭或咕噥幾個字以示同意,打破這種冰冷的對視。現在我已經五十六歲,算得上身經百戰,當局長也已三年多了,我和總統坐得這麼近,直接與他面對面大眼瞪小眼,仍不免在心裡不斷提醒自己:「別做任何事,別動。」

川普打破這場尷尬的對峙。他低頭看盤子,換了一個話題。我冷淡的回應似乎沒有讓他太在意-如果他有在意的話。晚餐繼續,氣氛還算愉快。

我們繼續「發言」-我不說它是「對談」,因為幾乎從頭到尾都是同一個人在講話,稱不上是「對談」。我再度試圖幫助川普總統理解:將聯邦調查局和白宮各自獨立,對總統有什麼好處。但要插話實在困難,因為這頓飯接下來的時間內,除了偶爾停下來吃東西,總統都在口若懸河、滔滔不絕地說就職典禮有多少人觀禮、競選期間他製造多少免費的媒體報導、選戰有多激烈等等。他提出對希拉蕊電郵案調查的意見,把這個案子分成三階段;在敘述的時候,以我的名字替每個階段命名。他說,在「柯米第一集」中,我「拯救了她」,因為我七月五日的聲明說,沒有足以起訴她的案件;雖然,他附帶一句,我這個結論是錯的。在「柯米第二集」中,我盡我的職責通知國會,說明已經重啟調查。「柯米第三集」是我寫給國會的最後一封信,再度將此事結案;他說我因此又救了希拉蕊一次,但她「根本就打得一手爛牌」。他聽起來像是在複誦自己最愛的電視劇情節。

他提到入主白宮的各種好處,大意是「這是奢侈,而我很懂奢侈。」我還記得我的視線看向他的肩膀後方,再度盯著那尊頭上壓著壁爐架的可憐雕像,心想這話有理。

他接著開始解釋其他事情,其中許多我都在電視上看過。他說他沒有取笑那個身障記者;他說他沒有不當對待女性-他報出一串女性的名字,一個一個詳細回顧,就像我們前次的對話一樣。他堅持,在飛機上,他不可能對坐在旁邊的女性毛手毛腳。他說他「抓住色情豔星、付錢給她要她來他房間」的指控,簡直是荒謬。他說話的方式就像一場聲音的拼圖比賽,旁邊有計時器。他以連珠炮的節奏,拿起一片拼圖、放下去,拿起另一片不相干的拼圖、放下去,再回去拿之前那片拼圖,不斷持續。但拿起、放下拼圖的人,永遠都是他。這種行為沒有任何一部分,是領導者可以、或應該用來與下屬建立關係的。

多年來,我從一個職位換到另一個職位之際,佩翠絲常提醒我一個大家都努力想要明白的道理:「親愛的,這與你無關。」派翠斯會這樣說。她常常必須提醒我,不管其他人感覺到的是快樂、悲傷、驚恐、困惑或其他感受,都不太可能與我有關。他們可能收到禮物、失去朋友、收到健康檢查結果,或不知道為什麼他們愛的人不回電。一切都關乎於他們的人生、他們的困難、他們的希望與夢想,不是我的。人類存在的本質,讓我們,或至少我,很難理解這一點。畢竟,我只能透過自己來體驗世界,導致我們容易相信我們所想、所聽、所見的一切,都跟我們自己有關。我認為所有人都會這樣。

領導者必須不斷地訓練自己,不以這種方式思考。這是領導者不可或缺的洞察力,在兩方面特別重要:第一,這種能力讓你可以比較放鬆,因為知道自己沒有那麼重要而覺得安心;第二,知道人們並不會總是把注意力放在你身上,應該會驅使你去試著想像他們注意的是什麼。我認為有能力想像另一個「我」的感受與觀點,是情緒智商的核心。

有些人似乎天生在情緒智商上就有比較游刃有餘,但其實每個人都可以透過練習發展這種能力-呃,多數人都可以。我總覺得沒人教過唐納.川普這件事情。

他很少問出能引起討論的問題。相反地,他不停提出自己的主張,讓我不禁想:我一直不講話,這樣是否導致他誤會我同意他的意見(他說這是「每個人」的意見),認為他就職典禮的觀禮人數是史上最多、他的就職演說精采絕倫、他從沒有不當對待女性,等等。他口中槍林彈雨般掃射而出的字句,簡直就像是要防止真誠的雙邊對話發生似的。

長篇大論中還有莫名其妙、毫無必要的謊言。例如,總統一度告訴我,幕僚長萊恩斯.蒲博思不知道這場會面。這聽起來不可思議,幕僚長應該要知道總統和聯邦調查局局長什麼時候私下單獨吃飯。然後,晚餐稍晚的時候,總統又不經意地說:「萊恩斯知道我們會面。」

對話又來了個急轉彎。他突如其來提起他所謂的「黃色雨事件」,把他之前的大部分說詞又跟我重複了一次,還說就算他的太太梅蘭妮亞只有「百分之一的可能性」相信這件召妓事真的發生過,也會使他非常困擾。他的說法讓我微微分心,因為我立刻開始思索,為什麼他的太太會有任何可能性,就算是很小的可能性,會認為他曾經在莫斯科與妓女廝混、往彼此身上撒尿。盡管我滿身缺點,但如果有人指控說我在莫斯科召妓、尿在彼此身上,佩翠絲會相信的可能性是零,明確具體的零,她會對這種說法一笑置之。

什麼樣的婚姻、什麼樣的男人,會讓伴侶覺得:老公只有百分之九十九的可能性沒有幹過這種事情?

我幾乎可以肯定,總統不熟悉「惡人雖無人追趕也逃跑」這句格言,因為他自顧自的長篇大論解釋為什麼這件事絕不可能是真的。最後他說,他正在考慮,要叫我去調查這項指控,證明它是謊言。我說,這由他決定,但同時也表達了我的顧慮:這種事情會形成輿論,說聯邦調查局正在調查總統的私人事務;還有,要證明某件事情沒有發生過,是非常困難的。他說,我可能是對的,但仍不斷地要求我考慮一下,還說他也會考慮。

他為數不多的問題中,其中一個是似乎突然心血來潮地問我,對前幾任司法部長艾瑞克.霍德與蘿瑞塔.林奇有什麼評價。我解釋說,霍德與歐巴馬總統走得很近,這樣有好處也有壞處。我也趁機再次解釋為什麼聯邦調查局、司法部獨立於白宮之外是如此重要。我說,這是一種兩難:歷史上,有些總統認為,因為「問題」源自司法權,所以他們應該試著拉攏司法部;但抹去行政與司法間的界線,結果會讓情況更糟糕,因為會使大眾對司法機構及其工作失去信心。我不覺得他對我說的話有絲毫的認知或興趣。

這場晚宴還讓我見識到另一件事,非常有參考價值:我不記得有看到他笑,完全沒有。會面前閒聊的時候沒有,對話的時候沒有,在這一場表面上很輕鬆的晚宴上也沒有。

「他沒有笑容」這一點,讓我很久以後都還無法忘記。我在想,不知道其他人有沒有發現這件事,不曉得在上千小時的影音資料中,他是否曾經笑過。不論是以商業鉅子的身分發展精心策畫的職業生涯,還是在電視上當實境秀明星,他幾十年來真的都是在攝影機前度過的。因此,出於好奇,我用google 搜尋,也看遍了Youtube 的影片。在我搜尋到的所有材料中,有一支影片算是有「唐納.川普展露笑容」的片段,但笑的時機挺刻薄的。影片時間是二○一六年一月,他在新罕布夏州問一名觀眾,背景裡聽起來像狗吠的噪音是哪來的,有人叫道:「希拉蕊。」我也換個角度猜想,很可能他私底下會逗得太太、小孩、親近的員工樂不可支,或是我錯過了他多次在公開場合的笑容;但我沒見過有哪位選舉出身的領導者,在公開場合不展現自己的笑容可掬。我懷疑他明顯缺乏這種能力,是源自深刻的不安全感。他無法示弱,無法冒險對他人的幽默感表示欣賞。仔細想想,這樣的領導者頗為可悲,這樣的總統讓人有點害怕。

晚餐快要結束的時候,他問了另一個問題,也是第一個實際上想要瞭解客人的問題:他想知道我怎麼當上聯邦調查局的局長。回答的時候,我告訴他歐巴馬總統對這個職務的想法跟我一樣,讓我很驚喜。他期待局長要稱職、獨立運作,一方面不希望聯邦調查局涉入政治,一方面又希望晚上睡覺的時候知道聯邦調查局運作良好,我也追敘了我們在橢圓形辦公室裡的首次討論(我發現,那次討論與今晚餐敘有天壤之別)。川普總統回應時說他很高興我想要留任,因為他聽到很多人,包括他自己挑選的國防部長和司法部長,都對我讚譽有加。

然後,他回到忠誠的議題上,又說了一次:「我需要忠誠。」

我頓住,又一次。「您從我這裡聽到的,永遠都會是真話。」我說。

他停住。「這就是我要的,真實的忠誠。」他說。這種說法顯然讓他頗為滿意,像是某種雙贏的「協議」。

我頓住,然後說:「這就是您會從我這裡得到的。」我絕望地想結束我們之間古怪的僵局,告訴自己,我已經盡可能地表明清楚自己的立場了。

我在那一刻忽然發現另一件事:這位「自由世界的領導者」、自稱是商業大亨的人,不懂如何領導。道德高尚的領導者絕不會要求忠誠;以恐懼領導的人,例如黑手黨家族的老大,才要求個人的忠誠。道德高尚的領導者由衷關懷被領導的人,以禮相待;道德高尚的領導者真誠信實、守住承諾,並為被領導的人自我犧牲。他們的自信會帶來謙卑;他們瞭解自己的才能;他們害怕因為自己的不足而無法去理解、去推論;害怕因自己的不足而使得他們用自己的眼光看世界,卻沒有看到世界真實的樣子。他們說真話,也知道唯有仰賴別人告訴他們真話,他們才能做出明智的決定。為了要聽到真話,他們會創造一個高標準、深刻關切的環境-用「愛」來形容也不為過-足以建立長久的情誼,並達到非凡的成就。道德高尚的領導者絕不會想到要求他人忠誠。

本文摘自:詹姆斯‧柯米《向誰效忠:關於一種更高層次的忠誠,以及這種忠誠的考驗》遠流出版

熱門影音

熱門新聞

- 麥當勞大薯買一送一!歡樂送滿額贈可愛杯套 99超省晚餐、深夜食堂、得來速等最新優惠懶人包

- 還在灌水!德基水庫蓄水率飆升到73.4% 日月潭、新山水庫水量穩坐9成

- 李現《春色寄情人》、《群星閃耀時》兩部戲皆收視慘澹 新劇二搭楊紫淪鑲邊男主拚翻身

- 【《春色寄情人》內幕曝光】李現片酬1億是周雨彤2.5倍 方芳演奶奶一角900萬入袋

- 《少年歌行》劉學義爆紅聲勢力壓師兄任嘉倫 新劇咖位卻慘輸《陳情令》的「她」粉絲氣炸

- 《偷偷藏不住》陳哲遠曬「女友視角」影片 他重現寵溺趙露思舉動全網狂喜

- 成毅《狐妖小紅娘王權篇》殺青無縫開拍新劇 傳女主是《蓮花樓》的「她」粉絲反彈

- 《長相思》楊紫虐戀檀健次掀淚海 第二季最新劇照曝光洩兩人悲劇結局