上報 Up Media

toggle- 最新消息 台中古月粉驗出蘇丹紅 上游黑胡椒廠商產品檢驗結果出爐 2024-04-20 14:08

- 最新消息 台東出現焚風飆37.5度高溫 下周二鋒面來襲連下6天雨 2024-04-20 13:24

- 最新消息 澎澄飯店「薑餅人主題房」開箱!花火節煙火房推薦 走路 5 秒逛昇恆昌免稅店 2024-04-20 13:00

- 最新消息 黃子佼被爆交往孟耿如還不忘撩妹 揪少女同房遭拒反問:不會有需要嗎 2024-04-20 12:38

- 最新消息 《慶餘年》肖戰大學受封校草青澀帥照曝光 他因「這理由」不敢發自拍全網笑翻 2024-04-20 12:12

- 最新消息 熱修後的神!《聯盟戰棋》14.8b陣容推薦:天界Flex,凱莎殞落慨影登基! 2024-04-20 12:00

- 最新消息 中國聯合戰備警巡 17架次解放軍機侵擾台灣空域 2024-04-20 11:55

- 最新消息 伊拉克境內親伊朗民兵基地爆炸 美、以否認涉入 2024-04-20 11:46

- 最新消息 「鞍馬王子」李智凱差0.1分無緣巴黎奧運 教練痛心:比賽被硬生生做掉 2024-04-20 11:12

- 最新消息 重申反約旦河西岸暴力立場 美對以色列極右派實體祭出制裁 2024-04-20 11:05

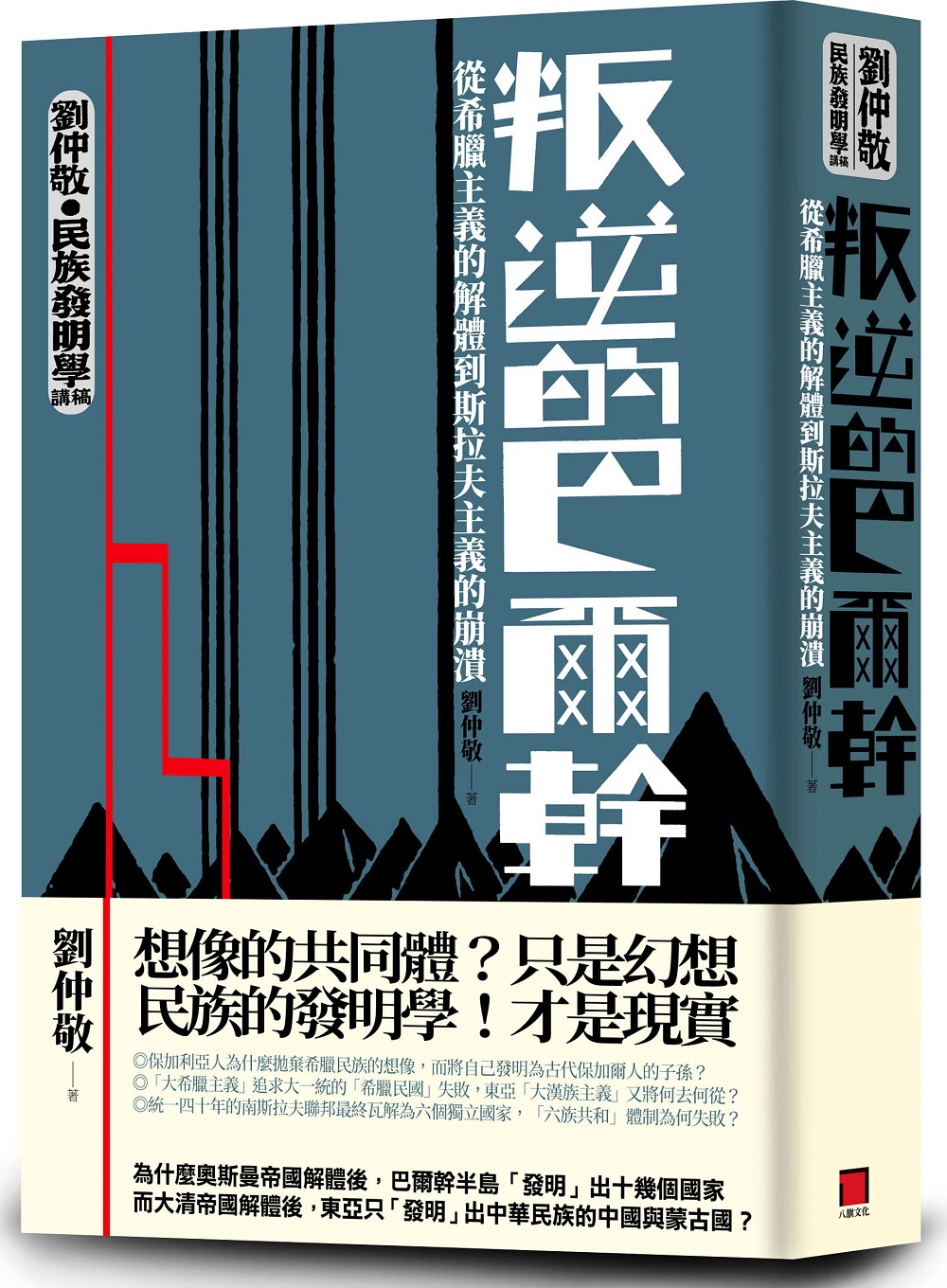

保加利亞國旗飄揚。(pixabay)

我們今天講保加利亞的民族發明。保加利亞民族發明的特殊之處在於,它不僅僅是像羅馬尼亞,把十九世紀奧斯曼帝國定義的希臘人發明成為一個跟希臘和奧斯曼都毫無關係的新民族,而且這個發明還追溯到希臘人的傳統敵人和最痛恨的內亞蠻族身上去了。這就好像是大清國治下的十八省、大清國意義下的漢人臣民,在發明民族的時候不把自己發明成為大清國臣民或者奧斯曼人,也不把自己發明成為「漢族」或者十八省人,而是要把自己發明成為「鮮卑人」或者「沙陀人」。這是民族發明史上的一個極為特殊的現象。

我們先要提一下「保加利亞」這個詞的來源。首先,「保加利亞」這個詞源於「保加爾人」,但是保加爾人跟今天保加利亞的居民和產生保加利亞民族的這些居民的關係是非常微小的。這兩者之間的關係,就像是歷史上的沙陀人和鮮卑人跟今天的山西人的那種關係。歷史上的拜占庭帝國很像是東亞的大明國,在國勢衰弱的情況下,經常受到來自內亞的各支蠻夷的入侵。這些蠻夷包括後來推翻了大明國的滿洲人,也就是奧斯曼土耳其人,也包括突厥人的一些近親,阿瓦爾人、保加爾人等等。從君士坦丁堡皇帝的角度來看,你們全都是突厥人和蠻族。從東方、從安納托利亞(安納托利亞)進來的那一撥是東虜,是奧斯曼人、卡拉曼人和塞爾柱人,他們是突厥人的不同分支;從西方進來的阿瓦爾人和保加爾人,從巴爾幹那個方向入侵的,也是突厥人的另一些分支,他們的首領最初也是叫做可汗的。對於拜占庭或者君士坦丁堡的皇帝來講的話,東虜和西虜沒什麼區別,都是蠻族。

相當於大明皇帝的拜占庭皇帝對付這些東虜和西虜的辦法也不外乎是以下這幾種。國勢強盛的時候,就像永樂皇帝和巴西爾二世皇帝那樣帶兵出征,渡過絕漠,深入各路突厥人的大本營去打他們,俘虜一萬五千人,把他們的眼睛戳瞎,諸如此類,盡可能地殺一批;在自己國勢衰弱的時候或者皇帝不能打的時候,那就像是大明國的正統皇帝(明英宗朱祈鎮)或者尼基弗魯斯皇帝一樣,率兵絕漠,本來是想要打垮這些遊牧民族,結果自己反而被遊牧民族俘虜,甚至腦袋都被砍下,頭蓋骨做成遊牧民族喝酒的酒杯,遭到很慘的下場。一般的情況下,大明皇帝是不敢出塞作戰的,是守在北京城裡,等著東虜和西虜從東面南下或者從西面南下,把北京城包圍起來,然後憑著城牆固守,守到一定時間以後,用子女玉帛去收買這些蠻族,讓他們拿著金錢和美女趕緊滾蛋,等他們滾蛋了以後,自己再繼續「山外青山樓外樓,西湖歌舞幾時休?暖風熏得遊人醉,直把杭州作汴州」那種生活。而國內的希臘知識分子當然是痛心疾首,像「陸游」和「辛棄疾」那些人一樣,一面痛罵蠻族的可惡,一面痛罵自己不爭氣。但是實際上,大多數時候他們是打不贏的。出兵絕漠、像巴西爾皇帝那樣打勝仗的人是極少數,甚至像正統皇帝和尼基弗魯斯皇帝那樣能夠率兵出關打仗的人也是少數。六成以上的時候,君士坦丁堡的皇帝就像大明皇帝那樣,是採取縮頭烏龜政策、採取子女玉帛政策去對付東虜或者西虜的。

當然比較積極一點的人就會想到,我們可以「以夷治夷」,唆使東虜來反對西虜,或者唆使西虜來反對東虜,這樣我們大明就處在有利的位置上了。所以大明國在萬曆年以前,西虜(也就是蒙古人)是北京城主要的威脅,大明就經常把女真人武裝起來,讓他們去反對蒙古人;萬曆年間以後,女真人把自己發明成為滿洲人以後,東虜的威脅超過了西虜,於是袁崇煥之流在崇禎皇帝的領導之下就每年花三十多萬餉銀去收買蒙古人,把蒙古人武裝起來去反對滿洲人。總之這就是「以夷制夷」。在擁有高度文明但是已經沒落的帝國看來,自己既然已經不能打了,最好的辦法就是這樣「以夷制夷」。當然滿洲人入關—對於君士坦丁堡來說就是東方的奧斯曼突厥人攻陷了君士坦丁堡以後,西方的保加爾人就完全沒戲了。滿洲人不僅征服了十八省,而且也征服了蒙古,把大明國的全部江山都給接管了。在君士坦丁堡也是這樣的,東虜奧斯曼人不僅征服了君士坦丁堡,而且征服了整個巴爾幹,把大明國過去的版圖和過去侵略大明國、使拜占庭皇帝無法應付的這些蠻族也都統統給征服了。

從血統上來講,巴爾幹半島的居民在拜占庭皇帝統治時期一次又一次遭到各種蠻族的入侵,入侵的蠻族當然不是全都走了或者全都死了,有一部分血統也是留下來了,但是無論在哪個地方,蠻族的血統都不是最多的,最多的血統還是斯拉夫─希臘人的血統。同時,保加爾蠻族跟入侵帝國的所有蠻族一樣,它的分布也是不平均的,在多瑙河外的地區留下來的蠻族遺民比較多,在南方馬其頓留下來的蠻族遺民就比較少,中間的部分是介於兩者之間的。也就是說,如果真要從血統來講的話,古代保加爾人的血統主要是留在今天的烏克蘭和羅馬尼亞境內的,留在今天的保加利亞和馬其頓境內的反而是比較少。結果,十九世紀民族發明家的操作結果就造成了一種非常滑稽的現象:今天的保加利亞人把古代的保加爾突厥人發明成為自己的祖先,但是實際上,他們在拜占庭帝國和奧斯曼帝國境內都屬於羅馬尼亞(魯米利亞)行省;羅馬尼亞人用「羅馬尼亞」這個詞給自己命名,但是實際上,歷史上的保加爾人的血統主要是留在羅馬尼亞的。結果等於是中古時代的「保加利亞」主要變成了現在的羅馬尼亞,而中古時代的「羅馬尼亞」主要變成了現在的保加利亞。

當然等到大清國—也就是奧斯曼帝國的韃子皇帝漸漸衰弱的時候,十八省的東正教希臘人開始起了貳心、開始企圖「驅除韃虜、恢復中華」的時候,今天的羅馬尼亞、今天的保加利亞和今天的希臘是沒有任何區別的,他們都在希臘東正教的教育家和新文化運動者的活動之下學同一種白話文,參加了同一場「辛亥革命」。在這場一八二一年的「希臘辛亥革命」當中,我在關於第一、二講也曾經講過,今天希臘人的祖先、今天羅馬尼亞人的祖先和今天保加利亞人的祖先全都站在了希臘民國一邊,參加了希臘民國的革命軍。今天保加利亞人的祖先,在哈吉.米哈爾和哈吉.赫里斯托這些軍官的領導之下投靠了希臘革命軍,包括瓦拉幾亞大都督亞歷山大.伊普斯蘭提斯。他就是我在羅馬尼亞那一講中講過的,當時他自以為自己是希臘人,他以為自己是希臘革命軍的大都督,並不認為自己是「羅馬尼亞獨立軍」的大都督。投靠他的今天的保加利亞人的祖先,哈吉.米哈爾和赫里斯托這些人,都是他麾下的軍官,他們也認為自己是希臘革命軍的民軍都督麾下的人馬,並不覺得自己是另一個國家、發動的是另一場革命。

但是無論如何,正像我在上一講提到的,自稱是希臘革命軍的一個分支的伊普斯蘭提斯被奧斯曼帝國的軍隊打垮了,不得不逃走。歸附他的這撥人,同樣是講希臘語的這撥未來的、還沒有發明的保加利亞的革命先驅者,也被奧斯曼人趕得四散。然後列強進行干預,我不必重複這部分的內容。干預的結果是,南方的小希臘在英法俄列強的保護之下脫離了奧斯曼帝國,北方的瓦拉幾亞和摩爾達維亞(也就是今天的羅馬尼亞)被沙皇俄國的軍隊占領了,中間的、組成今天保加利亞的「羅馬尼亞行省」又回到了奧斯曼蘇丹的統治之下。但是奧斯曼蘇丹在列強的壓力之下宣布「維新變法」,照我們的話說就是實行「滿漢平等」,用奧斯曼主義取代「八旗主義」。「八旗主義」的意思就是,只有滿蒙八旗才能夠做大官,你們這些被征服的大明國的臣民、拜占庭帝國的臣民只能做臣民或者做小官。奧斯曼主義的意思就跟梁啟超提倡的「中華民族」是一個意思,就是說,以後大清國的臣民不分滿漢,都是同一個「中華民族」了,以後無論你是十八省的被征服者還是關外的八旗征服者,以後都可以平等做官了。

奧斯曼帝國在十九世紀中期,在列強的壓力之下、在本國的改革家的推動之下推動奧斯曼主義,也是同一個意思。就是說,歷史上的舊帳我們就不算了,過去無論你是突厥的征服者還是希臘的被征服者,無論你是滿人還是漢人(突厥人和希臘人在奧斯曼帝國的意義也就非常精確地相當於滿人和漢人在明清兩代帝國當中的意義),無論過去是誰虧欠了誰,我們從此以後都向前看,今後我們都是奧斯曼帝國平等的公民了。這樣一來西方列強也會感到滿意,說我們有「改革開放」的誠意。同時,你們這些希臘人也不要繼續鬧革命了。你們以前鬧革命是因為在我們奧斯曼帝國當中只有穆斯林才能夠做「帕夏」、做大官;現在呢,我們實行奧斯曼主義以後,你們無論是希臘人、阿拉伯人還是什麼人,任何人都可以做「帕夏」、做大官了。然後我們把奧斯曼的蘇丹改成立憲君主制,像康有為和梁啟超設想的那樣,一切權力都交給「帕夏」和大臣,將國體改成「虛君共和」。那樣的話,你們希臘人還有什麼不滿意的呢?你們辛辛苦苦革命是為了什麼呢?革命不就是為了自己當家作主嗎?現在你們留在帝國境內,你們一樣能當首相,那你何苦還要獨立呢?這就是奧斯曼帝國推行奧斯曼主義的基本動機。

作者簡介

劉仲敬

長於新疆,而獨以川人自屬。嘗操宋慈故業,而自授史學。刀下閱屍,筆下著史。以其獨特的理論體系,致力於用憲制演化的角度研究歷史,並投入民族發明的推廣。他在大眾史學及網路場域擁有巨大影響力,其學說被支持者稱為「阿姨學」。現為旅居美國的自由作家。

著有「近代史的墮落」系列作(《晚清北洋卷》、《國共卷》、《民國文人卷》),此系列透過近代東亞地區重要歷史人物之生平,闡述東亞文明的歷史特性;《經與史》、《遠東的線索》為重新解釋內亞和東亞古代歷史關聯性、解釋中國近現代史格局與演變的經典作品;《文明更迭的源代碼》則是關於「阿姨學」的思想脈絡、及對世界各種文明和歷史的探討。

譯有大衛.休謨(David Hume)的《英國史》、湯瑪士.麥考萊(Thomas Babington Macaulay)的《麥考萊英國史》等西方歷史學經典作品。