上報 Up Media

toggle- 最新消息 台中古月粉驗出蘇丹紅 上游黑胡椒廠商產品檢驗結果出爐 2024-04-20 14:08

- 最新消息 全球最大星巴克門市將在台灣!進駐台北信義區統一全新百貨 Dream plaza 2024-04-20 14:00

- 最新消息 台東出現焚風飆37.5度高溫 下周二鋒面來襲連下6天雨 2024-04-20 13:24

- 最新消息 澎澄飯店「薑餅人主題房」開箱!花火節煙火房推薦 走路 5 秒逛昇恆昌免稅店 2024-04-20 13:00

- 最新消息 黃子佼被爆交往孟耿如還不忘撩妹 揪少女同房遭拒反問:不會有需要嗎 2024-04-20 12:38

- 最新消息 《慶餘年》肖戰大學受封校草青澀帥照曝光 他因「這理由」不敢發自拍全網笑翻 2024-04-20 12:12

- 最新消息 熱修後的神!《聯盟戰棋》14.8b陣容推薦:天界Flex,凱莎殞落慨影登基! 2024-04-20 12:00

- 最新消息 中國聯合戰備警巡 17架次解放軍機侵擾台灣空域 2024-04-20 11:55

- 最新消息 伊拉克境內親伊朗民兵基地爆炸 美、以否認涉入 2024-04-20 11:46

- 最新消息 「鞍馬王子」李智凱差0.1分無緣巴黎奧運 教練痛心:比賽被硬生生做掉 2024-04-20 11:12

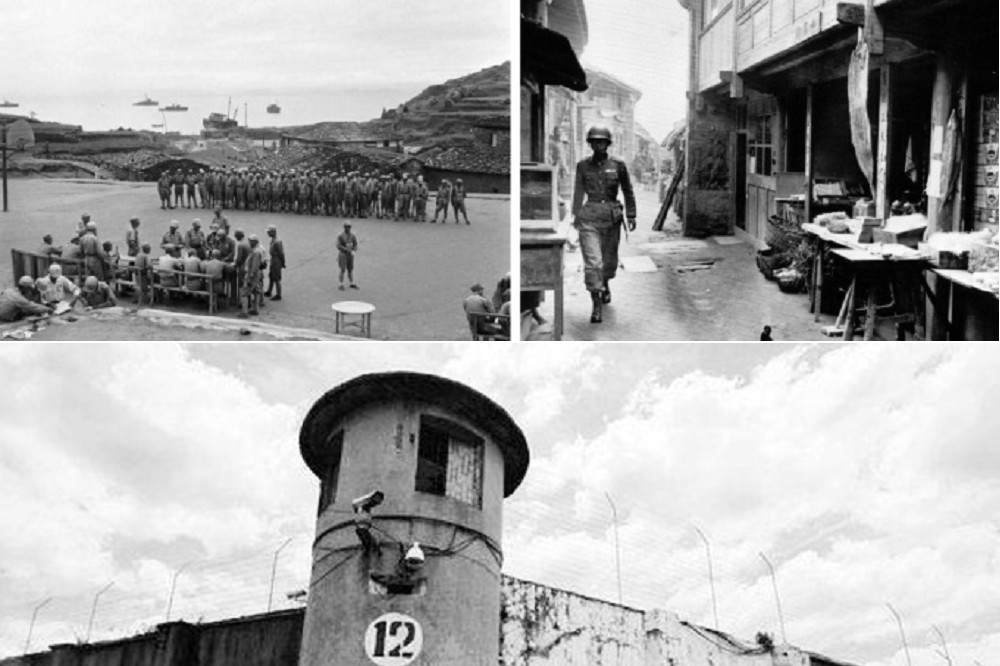

民國38年,國民政府大陸失利,退守台灣,福州周邊軍隊也轉進一海之隔的馬祖。島上驚慌騷動,甚至有人攜家帶眷,匆匆搭錨纜船反向到內地避難。(圖片取自馬祖資訊網)

逮捕(民國四十一年六月八日)

清明過後,天氣逐漸轉暖。陳良福心想,今年丁香仔、白巾仔收成都不錯,只是收購的價錢壓得很低。這也沒辦法,魚販不收,自己又吃不完,就只能當作番薯田的肥料了。這個季節黃魚鮮美,魚肉如瓜,滿嘴清香。現在軍方也漸漸知道黃魚好吃,部隊伙食團年節加菜,也會整簍整簍買去。特別大尾的黃魚,島上的喜宴大菜「全節瓜」會用到,有時陳良福會挑二尾送給港口哨兵班,班長笑呵呵,以後出入澳口會更方便一些。

這天,陳良福在門前整理鯧魚縺,細心地在浮楄上塗抹煮過的桐油,風乾後再縫到鯧魚縺的綱繩上,網底繫緊水泥沉垂。陳良福有二十張鯧魚縺,在海上形成一道巨大的網牆,鯧魚頭小身大,只知前進不會後退,一旦鑽進巴掌大的網口,很難脫身。島人都說:「鲥刺、馬鮫、鯧」,鯧魚排第三,可漁民都知道,鲥刺、馬鮫不常見,料理也麻煩,真正好貨是鯧魚,可煎、可炸、可發湯,也可像摺頁一樣剖成一夜乾,有些漁民新鮮的不吃,只吃這味。

陳良福專心低頭繫浮楄、掛沉垂,梭刀舉高潛低穿線補漁網。突然一聲普通話大吼:「站起來﹗不許動!」陳良福嚇一跳,五、六個荷槍實彈的「兩個聲」闖入天井,領頭的是一名軍官,瘦高個子,腰掛手槍,領口兩顆梅花陽光下閃閃發亮。他指著陳良福,厲聲責問:「你是不是臣兩復(陳良福)?」陳良福嚇呆了,沒聽懂軍官的普通話,口中喃喃:「窩補雞倒(我不知道),窩補雞倒!」那是他唯一會的普通話。

軍官命令「兩個聲」一左一右槍口對著他,其他人進屋搜索。屋裡待著的嬌金聽到聲響,一面喝斥:「這是我家,你們幹麼?」一面牽著小孩衝出,拉住陳良福的手臂,方言大喊:「你們做什麼?他是我丈夫!」陳良福的媽媽也聽到動靜,手柱拐杖,蹭著一對小腳,顫巍巍走近軍官,方言說:「官長,他是我小孩,你們在幹什麼?他什麼都沒有做啊!」

一會兒,搜屋的士兵步出屋外,手上捧著都是從牆上撕下的日曆,從抽屜翻出的帳本、田契,廢棄的課本、信件,村公所民防訓練通知;所有寫字的紙張、文件,一股腦兒全部塞在草綠色的袋子裡。

瘦高軍官面無表情,轉身命令荷槍士兵:「帶走!」士兵簇擁陳良福往村口移去,陳良福邊走邊嚷,還是那一句:「窩補雞倒,窩補雞倒啊!」海潮退得很遠,陽光熾烈,赤腳走在沙灘能感覺砂礫的熱度。陳良福看到自己漁船擱在遠灘,海面波光映照,他害怕又緊張,大聲嘶吼:「你們抓我做什麼?」聲音在空曠的海邊,一下子就沒入浪潮。他的房子曾經當作軍營,住了一個班的兵力,嬌金有時還煮番薯簽給他們充饑;他跟海防衛哨處得很好,他們喜歡他送的大黃魚。他到底哪裡犯了法?

兩輛吉普車等在沙灘另一頭,許多村人圍住吉普車,大人小孩交頭接耳、議論紛紛。陳良福一眼看到郭依其已經坐在另一輛吉普車上,眼神疑惑、驚懼、呆滯。郭依其也看到他,正想開口,一旁押解的士兵厲聲喝斥:「不准講話!」吉普車一前一後,在黃土路面上下顛簸,揚起一片土灰。車上士兵左右挾持陳良福,嚴肅無語,陳良福不敢直視。他想到曝在澳口的幾張漁網,不曉得妻子是否記得收回;他想到母親最近一直喊頭暈、他想到女兒撒嬌的模樣。遠方幾艘漁船張帆鼓浪,海風吹來,六月太陽天,他卻覺得徹頭徹尾的寒意,以至於手腳微微顫抖起來。

車到港口,一艘水鴨子(小型登陸艇)已經候在淺灘。又有一群人出來觀望,抱小孩的、端飯碗的、扛鋤頭的……,有人認出陳良福,問他發生什麼事,高個子軍官大聲趕人:「走開!走開!統統後退!」一邊把陳良福跟郭依其押上小艇,艙門立即關上,小艇往南竿駛去。陳良福與郭依其分坐艙底兩頭,四周艙板圍繞,只能仰望天空。太陽餘暉漸漸落下,海鷗飛過,偶而頭朝下筆直衝入海裡。

問訊(民國四十一年六月十日)

船到南竿,陳良福與郭依其被矇上眼睛,只能從眼睛下方的隙孔看見士兵的膠鞋。吉普車上上下下開了好長一段時間,停在一個風口,他聞到海水鹹氣裡泥土的腥味。當天晚上,他與郭依其分別帶開,士兵遞給他一盤飯菜,他勉強吃了幾口,就被推入一間潮溼陰暗、沒有窗戶,只有一個機槍射口的房間。泥地上鋪了一片木板,陳良福睡在上面,被子的霉味濃厚;黑夜如此漫長,他未曾闔眼,黎明時似乎睡著,卻被急促的敲門聲驚醒。

陳良福被帶到一個小房間,室內幽暗,只有一張桌子,一把椅子。荷槍的士兵讓他站在桌前,槍口對著他。他們就這樣站著,時間一分一秒流過,陳良福全身冰涼,好像溺在黑暗的水底。過了好一會兒,兩個人一前一後進來,木門砰地關上,前面是戴眼鏡軍官,後面跟著一位白襯衫黑長褲,上衣口袋差一支鋼筆的中年男子。軍官拉開椅子坐定,緩緩攤開桌上十行紙,開始問話。

「你叫陳良福?」陳良福點點頭。

「去年十二月二十六日你開船去西洋島?」陳良福聽不懂。

一旁白衣黑褲的男子翻成馬祖方言。此人福清口音很重,陳良福聽得吃力,有時只能猜測,勉強應答:「去年有去,已經這麼久,時間都忘記了。」

「你去西洋島做什麼?」

「賣螃蟹!還有蝦皮!」

「在西洋遇到什麼人?」

「我姑丈林光興!」

「你們說了什麼?」

「姑丈說,西洋蝦皮不好賣,叫我載到黃岐。」

「你在黃岐遇到什麼人?」

「就是買蝦皮的東家啊!」

「還有呢?」

「還有一個老林。」

「老林是誰?」

「我也不知道名字,我們以為他是姑丈的朋友。」

「聊什麼?」

「就問一點馬祖的事情。」

「馬祖什麼事情?」

「問我們生活怎麼過呀,打魚收成呀!」

「還有呢?」

「差不多就這些!」

「他有沒有問軍人的事?」

「他有問有沒有看到軍人。」

「你說了什麼?」

「我說有看到啊!我家也住過兵哥。」

「你有告訴他北竿有多少兵哥?」

「我怎麼知道多少,就隨便說幾千人吧!」

「他還跟你打聽什麼?」

「他問我有沒有看到軍船。」

「你怎麼說?」

「我說打魚都會看到船啊!有軍船也有漁船。」

「你還說什麼?」

「我沒有說什麼,那時候快起風了,我要趕快開船回去。」

「你有看到大炮?機關槍?」

「沒有,我只聽說海邊有地雷,老林交待我們出海打魚要小心!」

陳良福心想,就問這些,自己是不是太多慮了?這些事大家都知道啊!似乎放下心來,但看到眼鏡軍官似笑非笑的臉孔,又有一股隱憂,他為何一直問軍隊事情,自己說錯什麼嗎?他回禁閉房途中,看到郭依其被另兩個士兵押入剛剛問話的房間,郭依其回頭看他一眼,臉色慘白。他們會問郭依其同樣的問題?郭依其講的應該更跟自己一樣吧?

第二天,眼鏡軍官、白衣黑褲的福清人又來了,後面還跟著三位穿便服、操長樂口音的年輕男子。眼鏡軍官這次口氣非常凶惡,除了同樣的問題再問一遍,他還質問老林是不是同夥,要他承認曾經加入共產黨,承認幫共產黨收集情報。

陳良福幾乎哭出來:「長官啊!我沒有,我不知道老林,我也不知道什麼共產黨!」

眼鏡軍官:「你最好老實說!」他瞄了一眼那三個穿便服的年輕男子。

陳良福急切地大喊:「真的沒有,長官,真的沒有,我什麼也不知道啊!」

眼鏡軍官:「給我打!」年輕男子把陳良福壓在地上,另一人掄起扁擔,像斧頭一樣狠命劈打陳良福的臀部、腰背、兩肋,一下、兩下、三下……。

陳良福痛徹心腹,嘶聲大喊:「長官,我沒有,我沒有啊!」

眼鏡軍官:「不招,就再給我打,看你招不招!」

那一夜,陳良福沒法站立、沒法坐臥,只能趴在地上,血塊將衣服與迸裂的傷口黏住,稍一轉身,肌膚撕裂的痛楚,讓他從極端疲累的昏睡中醒來。他無法轉身看到背部傷口,只能輪換撫觸手臂兩側扁擔頭留下的大塊瘀青。

此後兩天,眼鏡軍官又在同樣房間,同樣桌子,反覆審問:「老林是誰?軍隊多少人?軍艦幾艘?地雷在哪裡?你還告訴他什麼?你參加什麼組織?」他不懂,這些事情每個馬祖人都知道啊!他真的不知道老林名字;軍隊人數是他估計猜測的;他只是聽說卻從未見過真正地雷長什麼樣;他確實看過軍艦,但不知是哪一方的?

眼鏡軍官似乎永遠不滿意供詞,一陣又一陣毒打,他妄圖用扁擔逼迫陳良福承認替共產黨做事。劇痛之下,甚至有一刻,陳良福希望自己真的曾被共產黨指派,這樣就能說出一些讓眼鏡軍官點頭的事實,就能避過凶狠的扁擔;至少會有一夜,他能夠平穩躺下,不會在睡夢中被椎心的痛楚喚醒。

有天傍晚,他在操場一角遇見面色慘白、同樣也在放風的郭依其。許久不見,兩人無語,眼眶都泛紅溼潤。陳良福偷偷跟郭依其說,他非常疲倦,比熬夜捕漁網、弩魚鉤還要疲累;他已經受不了拷打,真想自殺一了百了,一切就解脫了。郭依其終於忍不住,哭著跟陳良福說:「不能死啊,依哥!把命留住,死了什麼都沒了呀!」

那天晚上,陳良福倚在囚室牆角。南風溼鹹,從機槍射口掩入,牆上、地板漫漶一片反潮的水滴。射口對面,是一座陡峭的山頭,巉巖裸露,可以看見幾個挑水婦人艱難地行走。他想到嬌金此刻大概也在挑水沃菜吧!女兒十一歲了,無論如何也要讓她上學堂,讀幾年書,不要跟他一樣大字不識。夜間沉寂,他一閉眼,就會浮現母親哀戚的面容,就會聽到嬌金悲切的哭聲。他嗚嗚哭出來,愈哭愈大聲。

陳良福就在等待與想念、在不知多少次的問訊與拷打中,日子艱難地過去。他曾經央求那位福清男子,幫他把心中的惶恐、痛苦與希望,轉告眼鏡軍官;他也曾經在眼鏡軍官面前長跪,對天發誓,他沒念過書,實在不懂什麼共產「噹」、國民「噹」;他也沒有洩漏什麼機密。如果放他回去,過年過節他會在村口燃放三尺鞭炮,感謝福清哥、感謝眼鏡軍官,甘願一輩子為他們做牛做馬。

移監(民國四十一年七月十六日)

一天清晨,天剛破曉,兩個荷槍士兵把陳良福推到廣場。陳良福發現,除了郭依其,還有四個男子雙手上銬,在刺刀監視下,蹲在審問室外的牆角。陳良福認識他們,其中一位還是表弟。他們是隔壁村的漁民,平日撒網下錨總會遇到,每年擺暝食福也會聚在一起,喝酒划拳,大醉一場。

不久卡車來了,刺刀押著他們上車。一個多月來,他們第一次這麼靠近,郭依其瞇著眼,步履蹣跚,額頭猶有一塊瘀青。陳良福知道他們跟他一樣,挨打受苦,在生與死的邊緣擺盪。

卡車開到不遠處的福澳港,一艘很大的補給船,正張開巨口,泊在沙灘上。港口亂哄哄,沙灘上都是卡車輾過的胎痕。穿草綠汗衫的士兵來去忙碌,搬煤炭、抬米糧,扛水泥,滾汽油桶,趕在退潮前清運軍需;新來的官兵,鋼盔、步槍、背包,全副武裝,一排一排安靜地蹲在沙灘一角,等待分發島上各個據點與碉堡。

他們六人魚貫登船,隨即被攜槍的士兵分別帶開。陳良福床位靠近舷窗,雙手帶著手銬左挪右移,勉強擠入帆布臥床,攜槍士兵就睡在兩旁。陳良福用方言問:「船開去哪裡?船開去哪裡?」有個士兵終於聽懂了,答說:「送去臺灣審問啦!」陳良福只聽懂「臺灣」兩個字,心頭一下暗下來。

補給船緩緩離岸,他從密閉的舷窗外望,天氣陰沉,海水混濁,此刻應是撈捕白力魚、釣石斑的時機。很少人比他更熟悉這片水域,他懂得各類魚群習性,他知道海螺、殼菜、螃蟹的藏身之地,他瞭解每艘漁船的來歷,他清楚漁夫的喜好與厭惡,他知曉村莊與居民的祕密;但他不知道,這個島嶼已經與以前不同了。

補給船抵達基隆已是深夜,空氣潮溼燠熱、燈光稀稀疏疏映在海面。換防部隊與休假官兵陸續離船,層層監控下,他們最後一批步下舷梯。罩著帆布篷的卡車已經等在碼頭,押送人員改成全副武裝的憲兵。軍車連夜開到臺北保安處,一間大廟改成的收容所。核對身分後,六個人分頭擠入陰暗、窄小、悶熱,已經擁擠不堪的囚室。

突然之間,陳良福意識到,自己置身在全然陌生的天空下。這裡的人說話聲調與家鄉不同,這裡沒有人跟他有相同的過去,他無法聆聽,也無法開口。陳良福覺得世界只剩下一半,另一半矇在黑暗中。眼前的一切他從未見過,他不會開關電燈、不會開水龍頭;當別人張口咆哮,他只能從凶狠的眼神猜測惡意,他找不到回嘴的語彙。

接下來幾天,陳良福又被傳訊幾次。問的還是老問題,他在馬祖都回答過。老林是誰?你有沒有參加共產黨?你有沒有講軍隊人數?有沒有講軍艦數目?有沒有講地雷埋在哪裡?你為什麼要去西洋?你為什麼要去黃岐?你還做了什麼?除了郭依其還有誰去過黃岐?把你知道的全部說出來!

審訊室的燈光明亮,問訊的軍官不知哪裡口音。他深怕說錯話,只好沉默以待,或者嗯嗯呀呀含糊帶過,這樣惹得軍官更為生氣,有幾次破口大罵。偵訊後,他就睡在角落的小床,因為夜間會有另一組人繼續問話。起先他們問的都相同,後來漸漸轉移到:你還做了什麼?還有誰去過黃岐?你照實講就會少關幾年!

連續兩天,陳良福幾乎沒有闔眼。他非常疲累,他把記得的和想到的,都告訴審訊官。他甚至因為極度渴望睡眠,到了要說話的時候,預先說服自己,開始逐漸相信自己說過的事情,認定自己在這些事情之中鑄下錯誤,而無可辯解。絕望與疲累指使他,在幾張他一個字也不認識的文件上,捺上血紅的手印。

當黑夜降臨,陳良福蜷縮囚室一角,恐怖像漲潮的海水,自陰影中悄然掩至,瀰漫整個房間;思鄉與死亡的疑懼,占據他失眠的所有空白。他離開家時,除了妻子的眼淚,什麼都沒帶。那天走的慌亂,女兒驚恐地望著他,沒有出聲,以致他想不起女兒哭泣的聲音。他不由自主地坐起來,全身不住顫抖,直到天明。

※本文摘自《靈魂與灰燼:臺灣白色恐怖散文選》卷五-失去聲音的人/國家人權博物館、春山出版合作出版/本文作者為馬祖南竿珠螺人,臺灣師大化學系畢業,國立彰化師範大學科學教育博士。歷任馬祖高中教師、臺中二中教務主任、仁德醫專助理教授兼學務長、靜宜大學與臺中教大兼任教授。於二○○九年開始散文創作,書寫四、五○年代在軍管戒嚴之下的海島故事,作品多發表於《馬祖日報》與馬祖資訊網。著有《鄉音馬祖》、《連江縣文化志、教育志》、《桃園市馬祖鄉親移民史》、《我從海上來》、《聆聽神明:橋仔漁村的故事》。

※本文摘自《靈魂與灰燼:臺灣白色恐怖散文選》卷五-失去聲音的人/國家人權博物館、春山出版合作出版/本文作者為馬祖南竿珠螺人,臺灣師大化學系畢業,國立彰化師範大學科學教育博士。歷任馬祖高中教師、臺中二中教務主任、仁德醫專助理教授兼學務長、靜宜大學與臺中教大兼任教授。於二○○九年開始散文創作,書寫四、五○年代在軍管戒嚴之下的海島故事,作品多發表於《馬祖日報》與馬祖資訊網。著有《鄉音馬祖》、《連江縣文化志、教育志》、《桃園市馬祖鄉親移民史》、《我從海上來》、《聆聽神明:橋仔漁村的故事》。