上報 Up Media

toggle- 最新消息 又要變天!周四鋒面通過全台有雨 2地區氣溫降至24度 2024-04-16 21:50

- 最新消息 【有片】延役至2088年 美評估F-35戰機總操作成本恐逾65兆元 2024-04-16 21:48

- 最新消息 黃曙光證實已請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 發聲明吐8年心境 2024-04-16 21:22

- 最新消息 超商店員靠偷拍片海撈238萬去年假釋 矯正署:已與被害人和解才核准 2024-04-16 20:39

- 最新消息 與金凱瑞對戲?傳基努李維飾演《音速小子 3》真人電影角色「夏特」 2024-04-16 20:28

- 最新消息 中國產能過剩消費疲弱 人口專家:一胎化是根本原因 2024-04-16 20:26

- 最新消息 桃園青埔和龜山下午近萬戶突停電 台電致歉:電驛動作跳脫、高壓斷線造成 2024-04-16 20:00

- 最新消息 中國能阻止中東爆發全面戰爭? 專家這樣看 2024-04-16 19:50

- 最新消息 賴清德視察空軍 了解接戰及防空演練 2024-04-16 19:47

- 最新消息 【獨家】馬習二會後中國再出招 擬邀韓國瑜8月休會率團訪中 2024-04-16 19:47

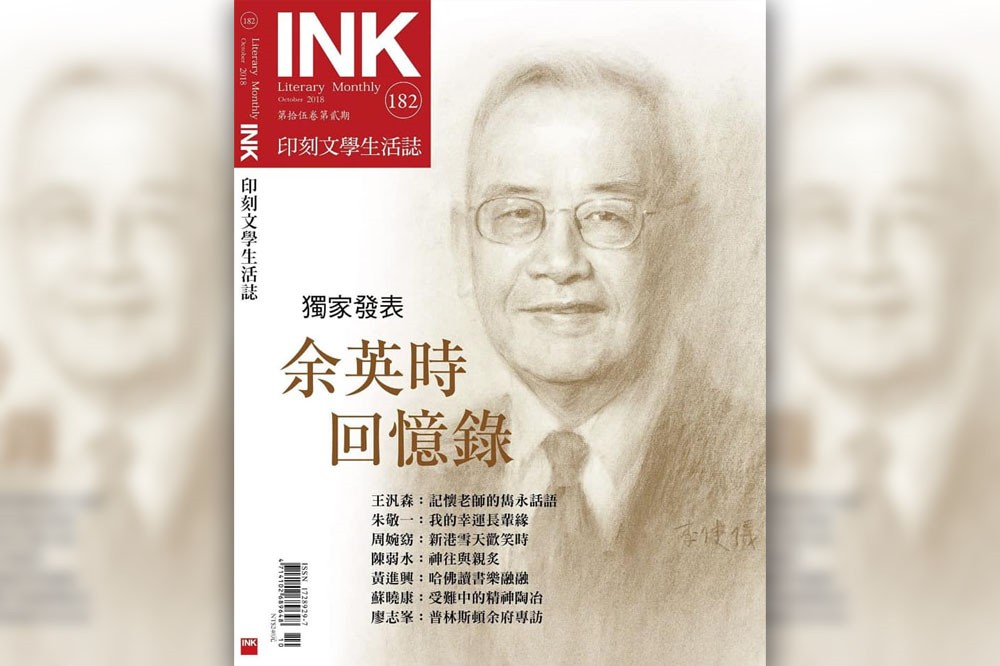

余英時認為五倫中並無「師生」一倫,雖然「天地君親師」中有「師」,但是列在最末。(圖片摘自唐獎網站)

近些年來,經常有刊物邀我寫余英時老師,對於這些邀約,我基本上比較消極,一方面是害怕有誤記之處,所以下筆時心中總是相當忐忑,另方面是余英時老師一向希望我們不要高調談論他,所以當《印刻文學生活誌》邀我寫一篇短文談余先生時,我竟有點躊躇起來了。

我與余老師相處最長的時間,當然是在普林斯頓大學求學的五年半,但是因為當時忙著課業、忙著交學期報告,誠所謂「救死之不暇」,根本沒有留下日記或稍微詳細的記錄,以致對留學五年間的點滴,能記的實在不多。但是在畢業回到台灣之後,我與老師通過不少電話,有時也隨手記幾句話。現在我想先記我與余老師的幾次談論。第一次是我與余老師的初晤。

回想起來,在一九七○年代後期我便在若干演講場合中見過余老師了,但是並未交談過。一九八二年,《中國時報》在棲蘭山莊舉辦的討論會中,是我們的初晤。那一次與會的學者後來幾乎都當選了中央研究院院士,其他的,也大多做過部長或部長級官員。作為一個旁聽者,我在那個場合學到了許多。記得我是在余老師與胡佛先生下完圍棋之後,上前請教正在撰寫中的論文《章太炎的思想》。當余老師聽完我的構想之後,說了一些指導性的話。大概當時我提到的論點較多,余老師說了一句:「要有focus」,這也成了後來我指導學生時常用的一句話。

余老師一向認為碩士、博士論文只是一個「練習」,所以千萬不能當作「風雨名山之業」來作,這也是他當時提到的。我當時大概提到,大陸正在出《章太炎全集》,但是因為速度比較慢,所以我手頭只有一、兩冊,有點擔心。余老師回答說:「也非必一定要等到資料全到手了才作。」

這幾句基本上是我們當時唯一的問答,也基本上確定了我撰寫《章太炎的思想》的基本路子。後來我決定集中寫民國八年五四運動之前的章太炎,似乎也與余先生的提示有關。雖然當時我已經從《華國》、《制言》等刊物搜集了許多五四之後章太炎的著作,並準備將來繼續寫下去,但幾十年過去了卻始終未曾動手。

在那一次前往棲蘭山莊開會的途中,遊覽車經過漫長的北海岸,我記得余老師曾經盛嘆這片海岸的景色。在會議進行到一半時,因為颱風來襲,所以照明、飲食都成問題,山路基本也斷了。余先生因先前與總統有約,故由宜蘭縣警察局的警察用摩托車載下山,我們一群人則在山上等到颱風過後才離開。

我要記的第二次談話是在將近三十年後。二○○七年十月,余先生獲得日本關西大學榮譽博士,該校「東アジア文化交涉學會」也在此時成立,關西大學為了這個難得的機會,專門開了一個研討會(文化交涉學的可能性──以構築新的東亞文化像為目標國際學術研討會)。同時,余老師也趁這次機會應邀在日本中國學會上發表了主題演講。

關西大學校長河田悌一教授是我的舊識,他曾經在我留學普林斯頓大學時來訪過一年,我們相當熟悉,所以我也應邀參加研討會。記得余先生在關西大學的歡迎場合致詞時說,他的任何說法都只是暫時較好的,一旦發現學生或其他人有更好的說法時,即刻服從,他提倡一種「open-minded」的學術態度。余先生並說五倫中並無「師生」一倫,雖然「天地君親師」中有「師」,但是列在最末。

在這一次訪日行程中,為了在日本中國學會上發表演說,余老師到了名古屋,路過名古屋大學醫院時,余老師說汪精衛病逝於此。我後來讀了余老師為汪精衛《雙照樓詩詞稿》所寫的序中提到這個醫院,才注意到原來余老師為這篇序在腦海中反覆琢磨多年了。

好像是到名古屋之前,關西大學安排「文化交涉學的可能性」研討會人員參訪內藤湖南的恭仁山莊。這一次行程中有拍攝「傑出華人系列」的導演及攝影隨行。記得車子停在山莊附近時,隨行的導演提到不久前到潛山錄影,聽到當地人談起余先生少年時代的兩件軼事。(余先生從七到十六歲共九年住在潛山官莊)

第一件事是抗戰時期,桂軍有一支部隊駐紮在潛山,因為杜營長胡作非為,所以余老師擬了一個狀子準備上告杜營長。這封信寫完放在桌子上,不小心被杜的幹部看到,大為吃驚,杜遂堅持要親見執筆之人。當杜營長事件發生之時,余先生剛好到舒城縣幾天。他說回家時,村中人見之宛如蛇蠍,當時不解,後來才知道杜營長到處找他要殺他。余先生當時並不甚怕,家人將他藏在族兄余平格家。後來余平格被共產黨殺死。杜派指導員來與余先生談,甚至想與余先生結拜,余先生未允而去。杜營長那邊始終猜測,這個狀子寫得文理並茂,不像出自一個少年之手,懷疑後面有一群人在指使。

當時閒談的第二件事也是發生在潛山。余先生說潛山在皖西,地貧人窮,但出外經商的人不多。有許多老輩終生未見過火車,即使到最近的大城安慶,步行也要三天。余先生在一九三七年從天津回到潛山,因為是從大城市回來,學童好奇,奉為大哥。余先生則常常請同學到飯館吃飯、記帳,後來飯館到家要債,伯父才驚覺其事。

在這次恭仁山莊參訪之時(十月五日),戶川芳郎教授報告狩野直喜與內藤湖南學問風格之不同,強調內藤重視「直觀之把握」。我記得余老師隨口對我說:「可以因此了解內藤何以特別欣賞章實齋(學誠)了。」

今年三月底,我趁到匹茲堡開會之便,繞道普城探望余老師,四月初在周質平教授的晚宴上,周教授向余先生請教了一個關於胡適的問題。周教授是有名的胡適專家,他提到劉子健先生曾經在一九五七年代表匹茲堡大學寫過信極力邀請胡適到匹茲堡大學任教,但胡適日記未記此事,也未見胡適如何回應。

劉子健先生一九五○年在匹茲堡大學得到博士學位後,隨即留校任教,後來轉到史丹佛大學,一九六五年轉到普林斯頓大學。劉先生也是我負笈普林斯頓大學時的老師之一,我還上過他最後一門課,上完了那門課,劉公(我們都這樣稱呼他)便退休了。

回想起在普城那幾年,劉公似乎心情鬱鬱。他常常在我信箱放置一些影印文件,有些是他參與建立台北「史丹佛中心」的相關文件,有的是他推動「宋史座談會」的文件,也有一些是嘲諷西方漢學大家的。他說有一年突然發現中國人中居然有姓「瓊」的,因為在《美國歷史評論》中有一篇出自漢學名家的文章,居然有「瓊山海,瑞汝賢」兩人合著的文集,後來才會過意來是「瓊山海瑞(字)汝賢」。

劉公與我談得很多,在他退休之後,因為沒有辦公室了,有時他約我到空教室,有時在學生活動中心,也有一次是借裴德生(Willard Peterson)教授的辦公室,我依稀記得他也提過匹茲堡請胡適之事。

一九四九年之後,胡適在美國的境況實在不佳,國家新亡,謀職不易。一九四九年一月六日給趙元任夫婦的信說,普林斯頓大學居然有人提名他作一個Postdoctoral fellowship,這個頭銜當然與胡適一代「文藝復興之父」的身分不合,但胡適感到興趣。當年五月十五日,胡適給趙元任的信說,普大校長知道該事之後,馬上決定換一個比較好的頭銜,即教授級的葛斯德東方圖書館館長。

對於劉子健的邀請,胡適究竟如何考慮?余老師毫不遲疑地回答,胡適對此事的回應,見於胡適寫給趙元任的信上。我多年前曾經讀過一本台北萌芽出版社在一九七○年出版的《胡適給趙元任的信》(這本小書是家弟王昱峰贈送的),當時匆匆讀過完全不記得有這樣一封信。回到台北之後,我隨即抽出架上的書,發現果然有這樣一封信,因為該信主題是陳伯莊之死及胡適與《自由中國》半月刊被圍剿的事,所以我對夾在其中的一段話不大注意:「Pittsburgh的事,我不很熱心,因為新校長上台,應該統籌全局,不當先弄一個white elephant,引起別人譏評。所以五月十一日,新校長就職典禮,我代表台大去參加,借此向他道謝,並且說明我的看法。最後我面告他,我回台北之後,若還出來,考慮留居美國,我一定給Pittsburgh 『A1 Priority』。」 註更多胡適,《胡適給趙元任的信》(台北:萌芽出版社,1970),頁128。我看了這段,真是吃驚。余老師的天資之高、記憶力之強,學界早有公論,這不過是一個小小例子而已。

話說回來,就在十一年前,大夥參訪內藤湖南的恭仁山莊時,隨行的攝影談到少年余英時準備狀告桂軍杜營長時,余先生隨口說了一句:「絕不容許任何人以權威欺負他人。」我把這句不經意的話,記在記事本上。最近,當我瀏覽網路上新載的一些余先生評論政治的話時,當年在恭仁山莊的那句話又悄悄地出現在我腦海中。

※作者為台灣大學歷史學系學士、碩士,美國普林斯頓大學博士。二○○四年當選中研院院士,二○○五年獲選英國皇家歷史學會會士。曾任中央研究院代理院長、副院長、中央研究院歷史語言研究所所長。研究範圍以十五世紀已降到近代中國的思想、文化史為主。於一九八七年至一九九二年負笈普林斯頓大學,當時的指導教授是余英時先生。著有《章太炎的思想》、Fu Ssu-nien: A Life in Chinese History and Politics等學術專書共十種。

(本文原刊登於《印刻文學生活誌》182期,2018年10月號)