上報 Up Media

toggle- 最新消息 《承歡記》許凱熱戀楊紫人氣狂飆 他一周漲粉31萬輾壓《與鳳行》林更新 2024-04-20 10:52

- 最新消息 跳電挨批!台電總經理王耀庭請辭 經濟部:全力慰留 2024-04-20 10:26

- 最新消息 春季最大酒展!2024「台北國際酒展.純酒展」登場 世界金牌得獎酒、限量 180 瓶單一麥芽威士忌開賣 2024-04-20 09:00

- 最新消息 沈榮欽專欄:台灣CPTPP入會受阻 2024-04-20 07:00

- 最新消息 對解放軍成立信息支援部隊三個觀察、一個疑點 2024-04-20 00:00

- 最新消息 是暫時休兵還是偃旗息鼓? 以色列伊朗軍事能力大解析 2024-04-19 22:00

- 最新消息 張忠謀獲頒中山勳章 肯定對高科技產業貢獻 2024-04-19 21:54

- 最新消息 「國家層次」衝突結束? 情報人士:伊朗無意回應以色列攻擊 2024-04-19 21:02

- 最新消息 【強化制海資通】美售台新型野戰資訊通信系統延宕2年 重招商由L3Harris得標 2024-04-19 21:00

- 最新消息 【強化制海資通】透過AI接戰系統整合 讓以岸制海打擊戰力發揮極大化 2024-04-19 21:00

《斯卡羅》終局的「最後一戰」如太大膽的神來之筆,也是電視節目罕見的超現實主義手法。(公視提供)

《斯卡羅》成為一部藝術意義而不是歷史意義上的傑作部份,竟然是十二集最後臨近結束的二十分鐘。好像不是很多人看出來那一刻的意義。故事從日蝕黑屏之際,劃分成兩個平行世界,天再亮時,畫面呈現的是回到原住民和洋人第一次談判的格局。魔幻的是:大股頭卓杞篤沒有箭傷,蝶妹弟弟阿杰的手臂也沒有傷,李仙得的腹部也沒有傷,總兵一行更是纖毫不染,就好像日蝕前那場戰爭完全沒有發生過一樣。

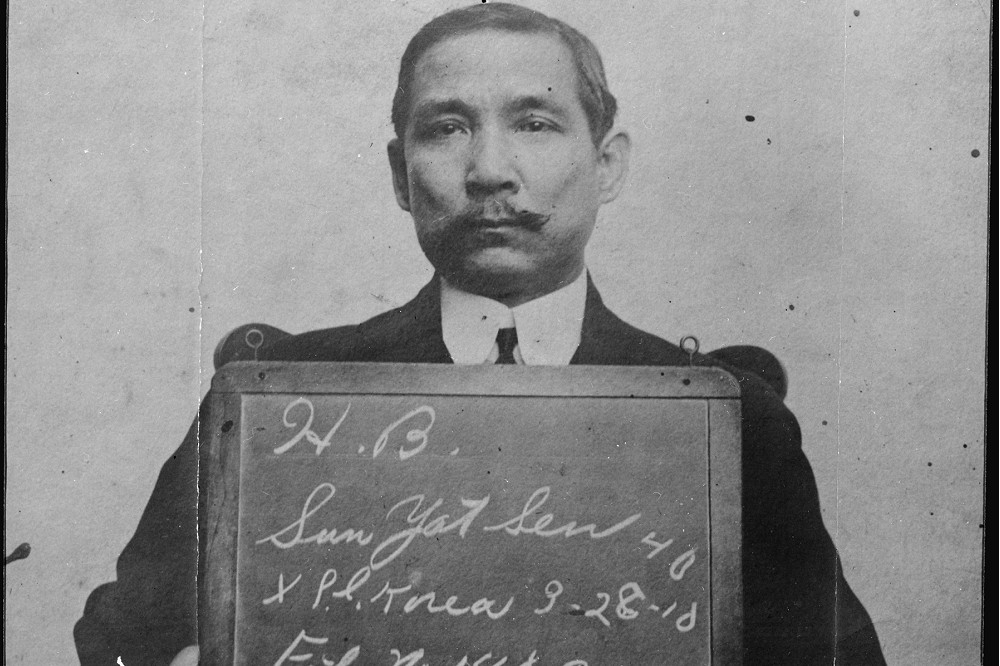

這真是太大膽的神來之筆,也是電視節目罕見的超現實主義手法。史實上,這最後一戰的確沒有發生,一切就像做夢一樣,卓杞篤竟然和李仙得達成了協議「南岬之約」,日後遇難洋船掛紅旗可得救助,斯卡羅也逃過滅社一劫。我們知道,歷史本來應該是像劇集此前描述的戰爭般殘酷無比,怎麼可能一笑泯恩仇呢?

曹瑞原導演的初意,也許只是要用如此戲劇性的顛覆來告誡世人:歷史只有一次選擇機會,一閃念的錯失,你的世界會徹底傾亡。甚至可以很奇幻電影地把這一幕理解為:是站在高崗上的風祭師作法讓時間倒流,讓衝突中的各人重新選擇更好的未來,但這樣就太兒戲了,此前鋪墊的種種身份掙扎、覺悟與隱忍、生死決斷,都會變得虛無飄渺。

我的理解更文學性一些,平行世界的誕生同時也是架空歷史的誕生,也即是說那個惡夢一般的選擇一戰的世界也是存在的,它也許導向更難預測的台灣命運,也許血戰一場之後台灣有了不一樣的歸屬(比如說美國為了報仇從此佔領台灣,那就沒有中日什麼事了,但原住民將面臨的印地安人的命運,不會比中日殖民者施加的稍好一點)。超越來看,這些並不重要,關鍵的是:無論在怎樣的歷史、怎樣的國際關係陰謀陽謀當中,卓杞篤們都會作出同樣的選擇。

正如飾演卓杞篤的查馬克的排灣族語口頭禪isan caucau(成為真正的人),還有魏德聖說的「賽德克·巴萊」翻譯過來的意思——「賽德克,成為真正的人」,還有在甘耀明的小說《成為真正的人》裡,布農語Min Bunun也是這個意思。為什麼原住民精神如此強調成為真正的人?《斯卡羅》用兩場和談之間的曲折動盪裡每個人的自我選擇,演示了答案,這答案不但作為英雄的卓杞篤有,作為犬儒求存者的水仔也有,甚至被大半生奴隸身份消磨自我的蝶妹,最終也獲得了。

如此倒推,曹瑞原的改編創造了比歷史更多的東西:人的確立,不論這個人是福爾摩沙人還是斯卡羅人還是台灣人,他們密密麻麻地編織了那個在李仙得口中終將被遺忘的世界的意義——他們無懼在「文明」定義下的「遺忘」,因為這根本不在他們的邏輯之中,正如蝶妹所說:他們的語言中壓根沒有「文明」二字。

卓杞篤和李仙得達成了協議「南岬之約」。(公視提供)

卓杞篤和李仙得達成了協議「南岬之約」。(公視提供)

記得莊子說的「混沌」的故事嗎?

「南海之帝為倏,北海之帝為忽,中央之帝為混沌。倏與忽時相與遇於混沌之地,混沌待之甚善。倏與忽謀報混沌之德,曰:『人皆有七竅,以視聽食息,此獨無有,嘗試鑿之。』日鑿一竅,七日而混沌死。」

斯卡羅部落就像那「混沌」,李仙得就像那「倏忽」,後者以為帶來文明幫助「混沌」,實際上只是置「混沌」於死地。看看莊子的命名就可知,「混沌」是傳說中天地未形成時的那種元氣未分,模糊不清的狀態,它就是天地本身,何須人之七竅?「倏忽」原意是極快之時間,短暫倉促,又何以妄想凌駕渾成之物的恆常?

可惜,也只有這一刻,給予我無限遐想。當結局回歸歷史「真實」之中,意味著蝶妹不可能從「虛構」的身份脫身,因此她只能莫名犧牲,成為獻祭。這個結局拍得不過不失,雖然帶著濃厚的迪士尼色彩,但裡面的宿命感,也是一種承擔。只是蝶妹的承擔延宕了這麼這麼久,最後猝然而就,這個主要角色,未免有爛尾之憾。

藝術創作沒有義務「忠實」於歷史,也沒有義務揭示未來。《斯卡羅》失於冗長和理念先行,但沒有觸犯藝術本身的禁忌,反而在藝術的自由當中做了一下大膽的跳躍,讓那一刻開啟了極大的可能性,這倒是無憾了。