上報 Up Media

toggle- 最新消息 【保母虐童致死】保母丈夫遭報復 車子被噴漆「還凱凱命來」 2024-04-19 12:18

- 最新消息 【有片】以色列飛彈攻擊 伊朗多地關閉領空、德黑蘭航班全面停擺 2024-04-19 12:00

- 最新消息 徐巧芯被爆BV、YSL、卡地亞「名牌上身」 光愛馬仕手提包就要價15萬 2024-04-19 11:54

- 最新消息 《去有風的地方》劉亦菲現身LV大秀「裙子像鋼刷」遭群嘲 卻因這理由反轉負評好感狂飆 2024-04-19 11:50

- 最新消息 台股跳水!盤中重挫逾900點 台積電因「法說會效應」一度爆跌52元 2024-04-19 11:26

- 最新消息 【有片】巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員 遭美國否決 2024-04-19 11:20

- 最新消息 保母妹妹推罪給姊姊 證據揭她痛扁凱凱還嘲笑「過太爽、繼續打」 2024-04-19 11:15

- 最新消息 顏寬恒否認沙鹿豪宅竊佔國土 檢方斥牟利卸責應從重量刑 2024-04-19 10:45

- 最新消息 中國無預警啟用M503兩條西向東航路 國台辦稱緩解航班壓力 2024-04-19 10:38

- 最新消息 快訊/以色列對伊朗發射飛彈報復反擊 伊斯法罕上空傳爆炸聲 2024-04-19 10:27

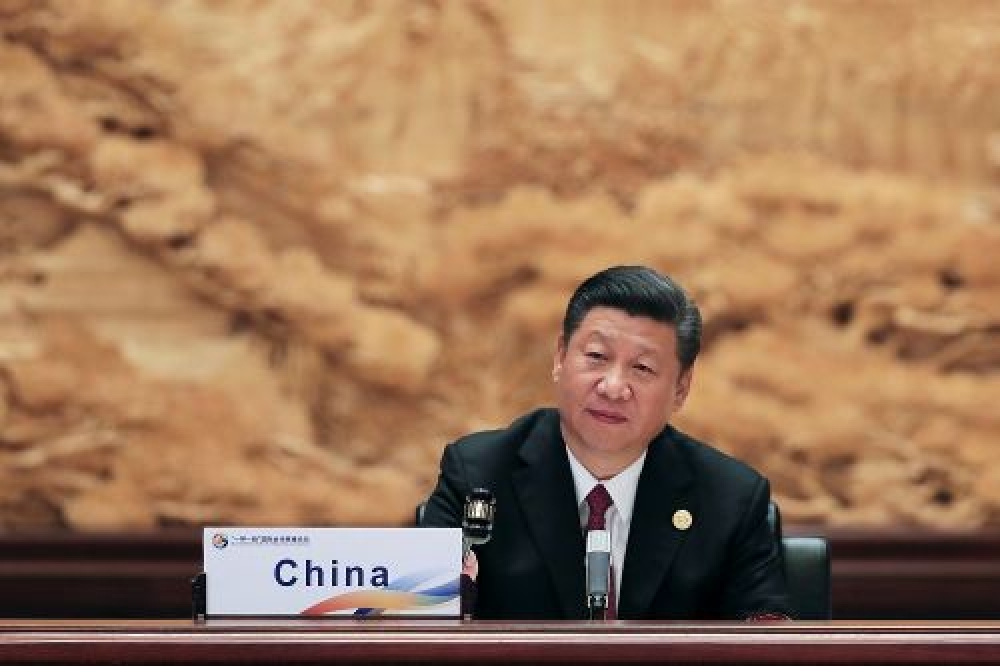

中國的經濟體制為地方分權式威權體制(Regionally Decentralized Authoritarian regime, RDA),其特色在政治上中央集權,經濟上地方分權。(湯森路透)

對多數台灣人來說,過去20年來中國經濟的高速成長,恰與台灣停滯的經濟與薪資呈明顯對比,許多台灣人因此相信,相較台灣的藍綠惡鬥、政客無能,如果能夠由唯經濟成長的中國官僚統治,台灣的經濟必能脫胎換骨,加入中國高速成長的列車,重回經濟繁榮的舊日時光,這種看法在泛藍、泛紅群眾及部分台商中尤其普遍。

武力犯台對中國的代價要比多數人想像的更加驚人,登陸搶灘意味著入侵國的重大傷亡,即使美國軍事實力遠勝伊朗,波灣戰爭時若要登陸,也得犧牲1萬名以上的軍人;蘭德公司估計若中國今(2017)年入侵台灣,僅美國的潛艇就可以迅速擊沈41%的中國水陸兩用船,戰略與預算評估中心的Jim Thomas等人更進一步在《Hard ROC 2.0》中詳述了台灣的軍事應變之道。

中國武力犯台代價驚人

即使順利佔領台灣,真正的代價才剛剛開始,包括重建台灣與中國沿海遭受台灣攻擊的城市、駐軍台灣、國際孤立與經濟制裁、鄰近國家的軍備競賽(其中還包括擁有核子武器的鄰國)、甚至內部動亂,同時還得在台灣鎮壓反對勢力與建立統治的合法性,隨著國民黨下台、天然獨興起與中共在台買辦失勢,台灣的抵抗程度預計也不會太低,而且將2千多萬習於民主選舉的人民整合進中國的政治體制,也會給共產黨統治的合法性帶來相當大的挑戰。

不過本文不在談論中國入侵台灣的代價,而是旨在回答造成中國近三十年來高度經濟成長的官僚與統治模式,是否如某些台灣人所想像的,同樣可以提升台灣成長、再造經濟奇蹟?因此我將假設中國不費一兵一卒即佔領台灣,而且不費吹灰之力就統治台灣,並將中國的官僚與經濟發展的模式完全移植到台灣,看看是否能夠成為有效的統治模式並帶來高度成長。

中國的地方分權式威權體制

學者許成鋼稱中國的經濟體制為地方分權式威權體制(Regionally Decentralized Authoritarian regime, RDA),其特色在政治上中央集權,經濟上地方分權,與民主國家地方分權的不同之處在於,地方首長由中央任命而非地方民選,而地方首長的升遷取決於地方的經濟績效,地方首長握有國有企業等資源,對經濟事務有相當高決定權,並鼓勵彼此競爭,但是人事的提名、升遷、免職與坐牢,則牢牢掌握在中央手上,作為控制地方的工具,並且透過輪調獎勵升遷(例如表現比較好的市委書記拔擢為較貧困省份的省長)、避免壟斷地方勢力(八成的省級幹部都經歷過輪調)、擴散各地的實驗成果,幾乎所有主要的領導人都出身自地方首長,而非中央部門。

中國這種體制雖然於毛澤東去世後的改革開放後形成,但是其根源與毛澤東執政時一系列倒行逆施的運動有關,首先是中共執政的合法性基礎,在毛之後徹底轉變,毛澤東一過世,文化大革命立刻隨著逮補四人幫而叫停,由於文革對中共中央官僚組織統治的基礎產生重大挑戰,如何修補中共統治的合法性基礎成為當務之急,鄧小平遂以經濟發展取代階級鬥爭,建構中共的合法性基礎,這一轉變並不令人意外,János Kornai曾表示多數東歐共產國家都以經濟發展作為政權的合法性來源,以「超英趕美」來證明社會主義制度的優越性,即使是蘇聯,從史達林到戈巴契夫也都不脫此論調。

其次是這種地方分權的威權體制必須從高度中央集權過渡到地方分權,其中的兩大歷史關鍵是「大躍進」與「文化大革命」,50年代末期的大躍進,造成中國生產力倒退,數千萬人非自然死亡,為人類屠殺史上所罕見,當時為了促進生產,中共中央將國有企業交由地方政府經營,促成地方政府的稅收大幅增加,從1958年佔全國的19.6%暴增至1959年的75.6%,遠超越中央。

緊接著於1966年起的文化大革命,更進一步確立財政地方分權的體制,文革造成數百萬人遭受迫害屠殺,中國人性與道德倒退回野蠻時期,地方稅收則由1966年佔全國64.8%進一步增加到1975年的88.2%,直到改革開放後才逐漸降低。

M型組織有效幫助中國經濟成長

中國在鄧小平「摸著石頭過河」的意識型態下發展出與昔日蘇聯與東歐共產集團國家十分不同的經濟體制,諾貝爾獎得主Eric Maskin等人引用組織理論的M型與U型組織說明中國經濟體制的特色,1989年之前的蘇聯與東歐共產國家採用U型組織,將每一個區域依據其資源專長各自加以指派不同的經濟活動,由中央政府統一決定國家各地的專業分工,這種體制強調專業化而非競爭。相對的,中國改革開放至今採取的是M型組織,每一個區域有著類似的經濟結構,與類似的經濟目標,彼此競爭決定升遷,相對自給自足的經濟結構減少跨省協調的需要,強調彼此競爭而非專業分工。

M型與U型組織運作各自需要的資訊與誘因體系十分不同,這也造就了中國與前蘇聯、東歐集團國家經濟績效的差異。當地方首長的努力程度無法明確得知時,M型組織的競爭體系能夠最佳的誘因,同時因為影響各地經濟的環境因素彼此相關,所以能夠清楚評量各地首長的績效;相較之下,U型組織下各地方從事的產業與活動各不相同,某產業表現不佳時,就難以明確區分究竟是地方首長的努力不足,還是該產業的大環境不利,因此M型組織有助於發揮中國制度所長而促進經濟成長。

但是任何制度都有部分來自歷史遺產,而不是可以百分之百憑理性打造一個全新的社會制度,以上雖然言之成理,但是細思之下,就產生一個中國官員升遷的謎團:對強調出身根正苗紅的意識形態的共產黨,因為一黨專政,黨內的派系鬥爭十分鮮明,為了避免鬥爭落於下風,拉幫結派實為常態,江澤民擔任總書記時,上海幫如日中天,胡錦濤掌權時,共青團的團派也雞犬升天,但是習近平上台後,團派立刻失勢,成為紅二代的天下,中國政治仍是「有關係,則無關係」的傳統官場。

但是在另一方面,中國地方分權式威權體制的特色之一在於地方官員的升遷取決於當地的經濟績效,要如何解釋關係與績效之間明顯的差異?為了回答這個升遷之謎,Ruixue Jia等人搜集了1993年到2009年間所有地方省級首長以及中央政治局常委的履歷,衡量關係與績效如何影響官員的升遷。

中國技術官僚的頂點在省市層級

首先,不意外的,與常委過去在黨或是國家有職務上重疊的從屬關係的地方官員,比沒有關係的官員更容易獲得升遷,不過有意思的是,這種升遷機率的差別強烈受到官員經濟績效的影響,也就是說,關係與經濟績效對於升遷的影響是互補的:在有關係的官員中,經濟績效越好者,越容易獲得升遷。

為了進一步了解關係與績效如何一起融合在中國的升遷規則,Jia等人構建了一個模型,認為只有在關係象徵對上級忠誠(因此獲上級拔擢後,不會因為增加的權力威脅上級的權力),關係與績效才會相輔相成,但是與一般的認知相反,如果關係是用來更準確評估官員個人的能力時,關係與績效則會彼此排擠,資料也符合這種說法。

換句話說,為了避免政治制度中常見的忠誠與能力的替代關係,中國官場的升遷同時考慮了傳統人際的關係與現代官僚組織不因人而異的正式規則,兩者相輔相成,亦即在對上級忠誠的官員中揀選優秀的人才,藉以避免必須在忠誠的笨蛋與變心的天才之間的選擇。

不過這種升遷限於省市首長,一旦進入中央政治局常委後,績效考核的重要性隨之大減,這正是「政治上中央集權、經濟上地方分權」的特色,因此當台灣人厭倦台大法律系所訓練出的總統,而羨慕中國技術官僚出身的政治領袖時,多少是因誤解中國政治體制所產生的幻覺,中國技術官僚的頂點就是省市的地方層級,一旦進入中央高層,玩得就是百分之百的權力遊戲。

中國政治人物難以承認錯誤

這也是為何中國政治人物如此難以承認錯誤的原因,儘管中國人經常批評日本人怯於承認戰時的錯誤,但事實上中國的政治體制不遑多讓,因為一旦承認錯誤就要面對大量等著取代你的人以及無盡的責任歸屬,所以共產黨對於承認錯誤極為拙劣,民主政治或許效能不高,但是卻可以避免極端惡劣情況的危害,共產政府因為缺乏認錯的機制,所以走向極端的風險要比民主社會大得多。

在地方分權式威權體制下,中國的地方政府官員採取各種財政政策、吸引投資與實驗各種創新的政策相互競爭,雖然用的是國有資源,但是其中最重要的發展是非國有企業,包括港台在內的外資企業以及私有企業,這兩者對中國經濟成長的貢獻分屬一、二名,遠超過國有企業。但是也因為如此,地方政府有強烈偽造經濟成長數據的誘因,並且容易為了短期績效而犧牲長期利益,例如過度借貸造成的壞帳、追求經濟成長而犧牲環境資源、過度擴充產能、炒作土地獲取財源等媒體常見的問題,其實都是這個體制下所必然產生的代價,特別是因為各省各自為政,所以一窩蜂擴充造成整體產能過剩的情況十分常見,恰與古典左翼認為產能過剩乃是資本主義特色的過時看法相反,同時因為每一級的官員決定下一級官員的任命與績效評量,所以每一級地方政府都是對上一級政府而非人民負責,加上中國本就不注重民主人權,因此施政時鐵腕強調效率而不顧地方民眾與人權的措施所在多有,也都是這個制度下必然產生的後果。

中國體制引進台灣必須廢除選舉

如果要將中國體制引進台灣,首先必須廢除選舉,並且將地方首長的升遷與經濟績效掛勾,這樣一來,台灣民眾不僅必須適應民主的喪失,也必須習慣人權與自由的淪落,並開始習於造假資料、加速炒地皮與犧牲環境權來促進經濟發展等意識形態,這並非是出自對中國共產黨的不信任,而是中國的制度是一個首尾相連的整體,沒有辦法挑三揀四任意從中挑選中意的部分,而捨棄不要的部分。這點也常是兩岸策士評論的誤區,將兩岸的事務縮減至只是各國策略或是人民心胸與眼界的問題,缺乏對制度深刻的理解,而無法從整體觀照制度的限制與能力。

但是如果台灣人民心甘情願接受中國體制的代價,是否也能同樣享受到中國快速經濟成長的果實呢?這個問題自然十分複雜,因為不同經濟部門的答案並不完全一致,不過平均而言,我們可以對這個問題持否定的態度,限於篇幅,以下我僅以中國的貪污之謎為例說明,何以應該質疑中國官僚具有治理台灣的能力。

中國的貪污程度一向超過台灣甚多,根據國際透明組織的貪污認知指數,台灣在世界約排30名上下,屬中上水準,而且不同政黨執政的差別並不大,中國與印度、巴西、白俄羅斯並列世界80名左右,屬中下水準。

這結果並不令人意外,世界的資料顯示平均國民所得較低的國家貪污較多,而且現役或前任共產國家的貪污程度通常較高,Rafael La Porta等人認為這是因為這些國家較高的國有企業比率與較多的管制造成。

更根本的原因是中國仍是強調人治多過法治的國家,孔飛力借用韋伯的分類,將中國的統治描述為君主官僚制,上層是強調卡里斯瑪權威的最高權力,強調法理型權威的官僚組織則是統治的工具,因此官僚制那種強調一體適用的抽象規則,不僅無法應用在上位的領導階層,而且必須服膺其意志成為統治工具,這種分類正是中國體制「政治上中央集權、經濟上地方分權」的支配基礎。

將中國的貪污氾濫與高度經濟成長並列,我們會立刻得到一個疑問:為何貪污如此興盛的國家能夠有如此高的經濟成長率?其實貪污未必有損效率,有時賄賂有助於減少繁瑣不合理的官僚程序,或是避免害怕承擔責任的官僚所造成曠日費時的拖延;不過這也可能引起反效果,一旦官員習於收取賄賂,則可能故意行政拖延,反而徒然增加交易成本,所以貪污最忌制度化,南印度的工程師與政府官員合作,自運河灌溉水源分配的權力上獲取大量賄賂,甚至因此產生地下市場公開招標工程師的職位,貪污的幽靈始終與印度的發展如影隨形。

賄賂本身只是將所得移轉到官僚手上,對效率並無損害,不過如果因為貪污,使得技術與能力較低的廠商或個人取得不公平的優勢,因而排擠了較優秀的廠商或個人出線的機會,使得原來投資在技術、生產或人才的資本可能轉向賄賂,並導致企業家為了回應貪污體制所帶來的不確定性,減少大量固定的資本支出,而採用比較彈性、小量的生產方式,終將導致國家經濟的下跌。

貪污與經濟成長非線性關係

減少貪污也不僅只是將工作機會給予最有能力的企業,烏干達政府曾經在上世紀90年代做過一個實驗,以調查追蹤公共支出從中央到地方第一線(如學校)的資金差距與成果,並將結果公布于地方報紙上,Ritva Reinikka和Jakob Svensson發現距離報紙越近城鎮的學校的入學率與學生成績表現越佳,代表僅僅是資訊的揭露與公眾的注意便足以減少貪污,並使得國家的長期經濟發展因為學生人力資本的增長而受益。

雖然減少貪污在個體的層面上,的確有助於企業的成長,但是當學者試圖在總體的層面尋找減少貪污的益處時,卻遭遇了困難,對世界多數國家長期資料的實證,無法找到減少貪污有益於經濟成長的證據,這代表貪污與經濟成長的關係或許不是如想像中的線性關係,而是受到其他因素的影響並存在更為複雜的關係。

Toke Aidt等人發現原因在於政治制度,他們在世界各國的資料中加入可能影響貪污的政治制度因素,包括:公民自由、政治的課責性、媒體的獨立性等,發現在政治制度高品質的國家,貪污程度一如所料降低經濟成長,但是在政治制度低品質的國家,貪污程度與經濟成長無關,這是因為在低品質國家,執政者有各種充足的手段可以從人民中榨取財富,貪污的影響便不顯著,再者,這些國家通常有高度的行政管制,貪污有時可以避免曠日費時的行政交易成本。

中國那套對台灣有強烈負面作用

由於台灣的公民自由、政治課責性與媒體獨立程度都遠超過中國甚多,在中國能夠發揮作用的經濟政策與行政程序並不會因為貪污而對經濟成長造成重大影響,但是中國官員那一套搬來台灣施行,卻有強烈的負面作用,其高度的貪污程度會嚴重影響台灣的經濟發展,台灣未蒙其利,恐先受其害。

更直接的證據則在Yuanyuan Wang等人對中國貪污與企業成長的研究,他們根據中國政府2005年對中國30個省份共12,400家企業的訪問普查資料,對中國政府貪污程度對企業成長的影響加以分析,結果與一般的認知相反,他們發現貪污事實上有助於中國企業的成長。進一步的分析發現,當金融市場低度發展時,貪污並未對企業的成長形成阻礙,只有當金融市場高度發展時,貪污才會阻礙企業成長。這或許是高成長的企業吸引政府官員的注意,或是需要更多的營業執照等,但有時則是賄賂有助於企業加速政府繁瑣的管制程序,對企業成長而言,貪污與金融市場的發展是可以彼此替代的。

而且不意外的,國有企業的貪污水準最高,而且金融市場日漸發展時,對國有企業的影響最低,因為國有企業本來就是國有銀行資金的寵兒,十分容易獲得正式貸款,因此對金融市場發展的感受最低,但是對私有企業與國際企業的影響則較大;也就是說,只有當金融市場低度發展導致企業難以透過正式管道取得資金時,貪污對中國企業有正面影響,或許這是私人企業克服國有銀行歧視而取得資金的管道。因此對於金融市場相對較發達、國有企業規模狹小、銀行對私人企業取得資金並未歧視的台灣而言,貪污只會降低企業的成長,中國官僚治理經濟的方法,對台灣並不適用,真要實行,恐怕也先受其害,遑論在台灣複製中國經驗,恐怕只會治絲益棼。

缺乏精神文明的大國崛起禍福難料

更重要的是,經濟成長最終仍是為了更美好的生活,因此終究不免必須在價值上選擇高低,中國未經正當程序羈押李明哲至今仍未說明原因,將政治置於台灣人民健康之上封殺台灣參與WHA,而絲毫未有羞愧反省之心,都說明中國政府的道德、人權觀念仍相當野蠻而殘忍,缺乏精神文明的大國崛起對人類命運究竟是是福是禍仍在未定之天,況且從平均國民所得來看,中國的國民幸福程度仍有長路要走,即使以經濟總量來看,也需要十分謹慎,按購買力計算GDP,中國於2010年超越日本達到世界第二,雖然看起來驚人,其實不過等於1913年中國GDP的地位,當時總理宋教仁被刺,孫中山向袁世凱宣戰,中國仍是軍閥割據,遠遠不及1850年時居世界GDP總產出第一的地位,而且超出其次三名的英、德、美之總和。

更麻煩的是,中國以大量投資促進成長的方式已經快到頂了,出口增長已難以持續,勞動參與的增加也有限,加上所得分配快速惡化,債務快速累積與資本外移等問題,中國在「新常態」下正面臨經濟結構與體制轉型的議題,對台灣經濟所面臨的困境,中國仍在摸索而無解方,要期待移植中國過去三十年的體制與官僚而能令台灣經濟脫胎換骨,無異是緣木求魚。對孺慕中國的部分台灣民眾與台商而言,徒然以自身有限接觸雙方官員的經驗,認為制度與統治模式可以任意移植,既不真正了解中國模式,也對台灣成長所知有限,徒然製造更多問題而已。

_25.jpg)

熱門影音

熱門新聞

- 《淚之女王》金智媛、金秀賢互飆演技收視破20% 「洪海仁墓碑」劇照瘋傳網憂BE結局

- 《蓮花樓》成毅新劇高馬尾造型曝光帥翻 憑2關鍵奪回藝名聲勢輾壓師兄任嘉倫

- 【《承歡記》內幕曝光】楊紫片酬拿2億演技卻被罵翻 許凱演霸總9千萬輕鬆入袋

- 《與鳳行》林更新公開女友惹怒CP粉 趙麗穎親上火線17字幫忙救場超暖心

- 【韓星片酬大公開】金秀賢拍《淚之女王》因「這理由」降價演出 IU身價輾壓宋慧喬

- 《慶餘年》第二季5月播出全網沸騰 「他」接演肖戰角色2關鍵被看衰

- 肖戰新劇凝視《惜花芷》張婧儀畫面曝光甜出汁 新片與《在暴雪時分》趙今麥演兄妹超吸睛

- 白敬亭拍趙露思《偷偷藏不住》姐妹作制服照曝光 「這關鍵」帥度不敵陳哲遠