上報 Up Media

toggle- 最新消息 自爆台北慈濟患者遭偷拍、下體瘋狂被搓揉 具名檢舉護理師10萬元交保 2024-04-23 23:30

- 最新消息 【誰有決定權激辯】廢死釋憲方力陳民主應有界線 死刑合憲派主張宜交立法權抉擇 2024-04-23 23:27

- 最新消息 新聞分析/廢死釋憲結果如何繞過民意 將成賴清德首道執政課題 2024-04-23 22:40

- 最新消息 【火藥對槓】不滿法務部牽拖民意反廢死 詹森林連珠炮犀利問「難道要大法官捨棄憲法價值?」 2024-04-23 22:30

- 最新消息 【有片】西班牙增購NASAMS防空系統 提升反飛彈、空防能力 2024-04-23 22:00

- 最新消息 地震重創觀光業 花蓮旅館同業公會:損失上看20億 2024-04-23 21:47

- 最新消息 美擬祭終極手段制裁中國銀行 切斷北京助俄發展軍工業 2024-04-23 21:00

- 最新消息 比國家級警報還強的「台灣地震速報」APP 開發者竟是男高三生 2024-04-23 20:57

- 最新消息 賴清德內閣名單一次看 國安局長、陸委會主委待揭曉 2024-04-23 20:30

- 最新消息 布林肯將訪中談台海情勢 美眾議員籲表達支持和平穩定立場 2024-04-23 20:22

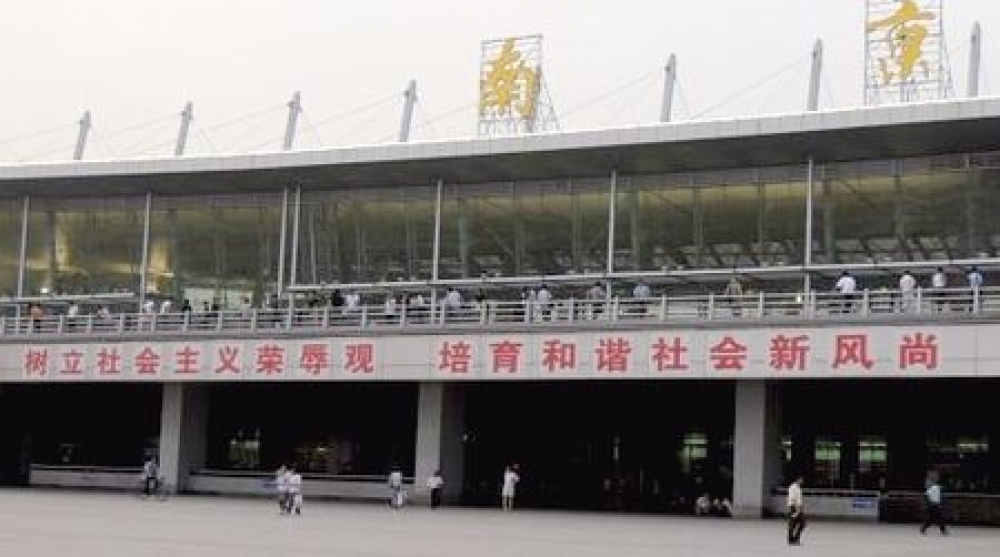

在被稱為「和諧社會」的中國,差不多每一天都有悲慘的事件發生。(維基百科)

在今天我們生活的中國,在被稱為「和諧社會」的中國,差不多每一天都有悲慘的事件發生,每一天都有無數消逝的生命被淹沒在太平盛世的鶯歌燕舞之中。生命卑微如草,每一天,「我們看不見那些受苦受難的人,聽不見他們的聲音,看不見在幕後發生的生活中的種種慘事。一切都安靜而平和,提出抗議的只是不出聲的統計數字:多少人發瘋,多少桶白酒被喝光,多少兒童死于營養不良……這樣的秩序顯然是必需的;顯然,幸福的人之所以感到幸福只是因為不幸的人們在默默地背負著自己的重擔,一旦沒有了這種沉默,一些人的幸福便不可想像。」(契訶夫《醋栗》)是的,最可怕的不是悲劇本身,最可怕的是對悲劇的麻木不仁、對悲劇的習以為常。在這個文明源遠流長的國度裡,悲劇已經被一種特殊的文化喜劇化了。

閻連科鶴立雞群的傑作

我越來越少地閱讀中國當代作家的作品了。一言以蔽之,中國當代文學最大的特徵便是痞子化和鬧劇化。在這個意義上,王朔和王蒙的人生哲學是一樣的,余華和劉震雲以同樣的方式在「活著」,王安憶與池莉一雅一俗卻共同實現了「雅俗共賞」。沒有愛,也就沒有眼淚;沒有同情,也就沒有安慰。這便是中國當代作家不被民眾所尊敬的根本原因,這就是中國當代文學成就相當低下的核心緣由。在普遍幫閒化和優孟化的中國當代作家中,閻連科卻是一位罕見的例外。當然,在其作品《日光流年》、《堅硬如水》、《為人民服務》當中,仍然有某些油滑與誇張的成分,但到了寫作《丁莊夢》的時期,閻連科已然「羽化成蝶」,這部鶴立雞群的傑作亦為中國當代文學注入了極為珍稀的悲劇性力量。

《丁莊夢》被稱為「中國第一部描寫愛滋病題材的長篇力作」,它也是一部作家本人蘸著眼淚來完成的作品。在中國當代作家中,很少有人像閻連科寫得如此辛苦乃至痛苦。在完成這部書稿的時候,他「有兩行淚水無可遏制地長泄而下,人就如被抽去了筋骨般癱軟無力,那被孤獨和無望強烈壓迫的無奈,如同我被拋在了一個杳無人煙的大海、一座不見鳥飛草動的孤島。」對於像閻連科這樣深懷悲憫和同情之心的作家來說,寫作顯然不是某種獲取名譽的手段,寫作乃是一場與黑暗力量之間的豪賭。閻連科的此種感受與葡萄牙作家費爾南多·佩索阿是如此相似——佩氏在《惶然錄》中說:「是的,寫作是失去我自己,但是所有的人都會失落,因為生活中所有的事物都在失落,不過,不像河流進入河口是為了未知的誕生,我在失落自己的過程中沒有感到喜悅,只是感到自己像被高高的海浪拋到了沙灘上的淺池,淺池裡的水被沙吸幹,再也不會回到大海。」他們實現了某種「自我放逐」。這是所有偉大的作家都首先必須具備的品質。

《丁莊夢》中的「丁莊」,是豫東平原上一個「活著,和死了一樣」的普通的村莊,是作家從河南數千個愛滋病村中提煉出來的「虛幻之村」。但是,丁莊的故事和人物,大都有其真實的本源。一般讀者茫然不知,像胡佳和曾金燕那樣長期關注愛滋病問題的青年志願者,則能夠一下子從若干細節中發現其生活原型。閻連科在開篇之處這樣描述丁莊:「日子如屍。平原上的草,它就枯了。平原上的樹,它就幹了。平原上的沙地和莊稼,血紅之後,它就萎了。丁莊的人,他就鎖在家裡,不再出門了。」在關心愛滋病問題的志願者們辦的《愛援》雜誌裡,志願者們在河南省上蔡縣發現,「無垠的麥地上遍地樹立著小土堆,長眠在這裡的都是普通農民。他們響應了政府『內靠公章,外靠血漿』的脫貧致富新思路,踴躍賣血致富。然而致富的影子剛剛掠過,就消失得無影無蹤了。愛滋病的幽靈開始在這裡徘徊,死亡的陰影籠罩了大地,貧窮隨處可見。以志願者到過的後楊村為例,全村共檢測出愛滋病感染者八百多人,已經死亡三百多人,僅二零零五年就死亡二十八人。」兩相對照,我發現,《丁莊夢》不是一個夢,而完全是一部寫實之作。雖然它的藝術表現形式充滿拉美魔幻現實主義文學的色彩,但它更具有報告文學式的震撼。

小說的敘事者是一名已經死去的孩子,小說通過這名孩子的眼睛來觀察這個荒誕的世界:孩子的父親是最早依靠買賣血液來致富的「血頭」,孩子的爺爺在愛滋病病毒肆虐丁莊之後,為了向鄉親們贖罪,狠心殺死了作為「始作俑者」的兒子。造成此家破人亡的悲慘故事的原因,表面上看是迄今為止讓人類束手無策的愛滋病病毒,但在更深層面,罪魁禍首又不僅僅是愛滋病病毒,而是醫療行業的失序、政府部門的失職、地方官員的貪污、「血頭」的兇殘等原因,再往深處發掘,乃是隱藏在人內心深處的愚昧、貪婪、自私、怨毒與詭詐。

具備魯迅小說的冷峻與陰鬱

小說中描寫了集中在丁莊小學居住的一群愛滋病病人,他們之間並沒有產生「同為天涯淪落人」的同情與關愛,相反充滿著猜忌與仇恨,人人皆以鄰為壑。其中,惟一的亮點便是:一對原來各自有丈夫或妻子的青年男女,在被家人拋棄之後,在生命的最後時刻產生了如醉如癡的愛情。除此之外,人性的黑暗像風一樣彌漫開去,受害者與加害者的界限模糊了。寫到這裡,《丁莊夢》已經具備了魯迅小說的冷峻與陰鬱的風格——冷峻如《故鄉》,陰鬱如《藥》。

因此,如果將《丁莊夢》僅僅闡釋為一部關於愛滋病題材的作品,顯然將其思想內涵大大地狹窄化了。我認為,這是一本討論人類的愚昧以及由此帶來的心靈的黑暗的作品,這又是一本討論人類的死亡以及由此帶來的「同情是否成為可能」的作品。《丁莊夢》是一部堪稱「偉大」之作,它的「偉大」固然因為其對現實生活勇敢的揭示和尖銳的批判,更是因為其對人類命運形而上的深切思考——《丁莊夢》不僅僅是關於愛滋病人的故事,也不僅僅是關於河南人的故事,甚至也不僅僅是關於中國人故事,它是關於所有深陷在罪惡之中的人類的故事。無論是形而下的批評立場還是形而上的哲學思考,兩者在九十年代以來的長篇小說中缺席了許久,焉能不讓人耳目一新?

有以「愛國賊」自居的人居高臨下地批評說,《丁莊夢》這樣的作品渲染中國民眾的愚昧與中國社會的落後,並以此為「賣點」吸引西方讀者的「獵奇心理」。我不得不反駁說,這樣的指責是「以小人之心度君子之腹」。中國民眾的愚昧和中國社會的落後,並不會因為你掉過頭去便不存在了。《丁莊夢》中那些觸目驚心的情節,其實絲毫沒有任何誇張之處。在《愛援》中,我讀到這樣的描述:村子裡有一名八十三歲的老人,他的四個孩子中的三個兒子和媳婦相繼因為愛滋病去世。大學生們來探訪的時候,老人詢問說:「孩子,你是從哪裡來的?」志願者回答說:「我們是從北京來的。」老人繼續詢問說:「可是毛主席派來的?」志願者回答說:「爺爺,不是的,毛主席已經去世了,我們是北京來的大學生。」

於是,老人開始嘮叨起來:「當年我也是吃過苦的人,解放前要過飯,那個時候苦呀,有時候一天也吃不上一頓飯。還是毛主席好,解放了,定成分,分土地。我還是無產階級。無產階級你懂嗎?」志願者只好回答說:「我懂,爺爺。」老人繼續訴苦說:「爺爺跟你們說,做人呀一定要實在,不能投機倒把,那是資產階級幹的,不得好下場。咱還是要本本分分。你看我,今年八十多了。當年,有些人賣血,我就是不賣,你看看一個個什麼下場,掙那幾個錢,命都搭了,我那幾個不爭氣的孩子,都沒了。咋能靠賣血過呢!」

中國作家缺的是貼近大地的質樸

說著說著,老人又嚎啕大哭起來。他在院子裡放聲哭喊著,一下子打破了黑夜的寧靜,那聲音很響,很長,也很淒涼。在《丁莊夢》中,有諸多與之相似的場景,這些場景並非來自作家個人在書齋裡的想像,而是來自於他對真實生活的觀察與體驗。由此可見,中國當代作家缺乏的不是想像力,乃是貼近大地的質樸的情感以及超越自身利益的膽識。

苦難是如此深重。當世世代代「面朝黃土背朝天」的農民們企圖改變貧窮的努力,卻換來死亡無處不在的陰影時,仇恨和暴戾的彌漫甚至比病毒還要快。如同葡萄牙作家薩拉馬戈在《失明症漫記》中所描述的情況一樣,人們不是被病症所征服,乃是被恐懼所征服。只有在此種特殊的境遇之下,人的本相才會顯示出來,「我們都是由這種混合物造成的,一半是冷漠無情,一半是卑鄙邪惡」。丁莊裡的那些愛滋病患者,既受到病痛的折磨,也受到他人的歧視與阻隔,他們真的成了「活死人」。

在這樣的環境裡,他們失去了生活的勇氣和信心,也失去了人格的尊嚴與獨立,他們之間也開始如同動物般撕咬起來。你如何才能與他們一起生活並讓他們重新找到生活的理由?法國哲學家西蒙娜·薇依指出:「如果降臨於某人並把他徹底摧垮的事件,是從社會、心理以及身體各方面直接或間接地傷及他,那才是真正的不幸。社會因素是主要因素。」是的,悲劇的根源在於,這些遭遇到不幸而倒地、就像一條被碾的蟲子那樣掙扎的人,無言表達自己所遇到的一切。那麼,這些被迫上演這場悲劇的演員們,給予他們同情是否可能?幫助他們緩解不幸是否可能?這是作家必須思考的命題,即便作家無法承擔「代言人」的責任,也應當有一顆「愛人如己」的心。

閻連科便是這樣做的,他付出了完全沒有預料到的沉重代價。這部作品完成之後,他比剛剛分娩的母親還要難受:「我就那麼呆呆地坐在那裡,一任淚水橫七豎八地流淌,腦子裡一片空白,又一片攤著堆著的無序的麻亂。說不清為什麼而苦痛,為誰而流淚,為何感到從未有過的絕望和無奈。」那麼,他的眼淚究竟為何而流?他的同情究竟指向哪裡?他自己也陷入到巨大的迷惘之中——「是為自己的生活?還是為自己身外的這個世界?再者是為河南——我的家鄉,來自更多的省分和地區那些多災多難的土地上的我不知道到底有多少愛滋病患者們的生命?也或許,是為自己的寫作所面臨的完成《丁莊夢》之後因耗盡心力而可能到來的窮途末路?」閻連科在骨子裡是一名悲觀主義者,他知道一部小說改變不了愛滋病患者們的現狀,更知道這部書對娛樂化的、消遣化的文壇的「潛規則」將構成某種「冒犯」。同時,這本書也在挑戰著作家個人的生理和心理極限,某種可怕的崩潰會不會不約而至呢?

夢可以醒來,並與之告別;而現實卻無法回避,必須去面對。《丁莊夢》的結局,如同《紅樓夢》的結局一樣,是「一片白茫茫的大地真乾淨」;更像聖經《創始記》中大洪水的故事——大洪水之後,一個新的歡蹦亂跳的世界必將誕生,這是我們生活在此一「悲慘世界」中惟一的安慰。

※作者為中國流亡海外異議作家

熱門影音

熱門新聞

- 《淚之女王》金秀賢逼哭觀眾迎來出道第3次爆紅 寵溺金智媛超甜蜜收視超越《愛的迫降》

- 投書:如果F15EX能加入台灣空軍

- 《不夠善良的我們》林依晨不忍賀軍翔婚姻冷暴力 「簡慶芬出軌」演技大噴發掀淚海

- 最多現省 486 元!拿坡里披薩、炸雞「買一送一優惠」只到月底 12 塊雞腿、腿排只要 399 元

- 《慶餘年》肖戰大學受封校草青澀帥照曝光 他因「這理由」不敢發自拍全網笑翻

- 《長月燼明》白鹿新劇搭檔《蓮花樓》曾舜晞爆不和 他「妝造醜翻」疑遭打壓粉絲氣炸

- 《去有風的地方》劉亦菲現身LV大秀「裙子像鋼刷」遭群嘲 卻因這理由反轉負評好感狂飆

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折