上報 Up Media

toggle- 最新消息 台股跳水!盤中一度重挫逾900點 台積電因「法說會效應」一度爆跌52元 2024-04-19 11:26

- 最新消息 【保母虐童致死】妹當庭推罪給姊 證據揭她痛扁凱凱還嘲笑「過太爽、繼續打」 2024-04-19 11:15

- 最新消息 顏寬恒否認沙鹿豪宅竊佔國土 檢方斥牟利卸責應從重量刑 2024-04-19 10:45

- 最新消息 中國無預警啟用M503兩條西向東航路 國台辦稱緩解航班壓力 2024-04-19 10:38

- 最新消息 快訊/以色列對伊朗發射飛彈報復反擊 伊斯法罕上空傳爆炸聲 2024-04-19 10:27

- 最新消息 快訊/內閣第4波人事公布 氣象達人彭啟明接環境部、何佩珊掌勞動部 2024-04-19 10:06

- 最新消息 永續再製!HOLA 世界地球日限定「迪士尼黑標米奇」開賣 2024-04-19 10:00

- 最新消息 直播/賴內閣第四波名單公布 卓榮泰10:00記者會 2024-04-19 09:50

- 最新消息 國家人權博物館展示典藏大樓修增建工程啟動 舉行開工典禮 2024-04-19 09:37

- 最新消息 直播/籲死刑存廢人民作主 國民黨團9:00記者會 2024-04-19 09:10

作者當時聽了不少頂級的演奏,這是那些年住在紐約最大的收穫。(曼哈頓近期照/資料照片)

我常常調侃自己也有「四不一沒有」。「四不」是:不煙、不酒、不賭、不嫖,一「沒有」,當然就是沒有大志。我不官不商,做了四十幾年的新聞,業餘之暇,惟一的嗜好就是音樂。音樂帶給我快樂,也讓我沈思。我消沈時,它賜給我力量,我憂悒時,它令我振奮。藉著它,我交了不少同好的朋友,藉著它,提升了我的人格層次。

偶然因緣 瘋迷古典樂

歌德說:「不愛音樂,不配做人,能愛音樂,也只能算做了半個人,必須對音樂無限傾倒的人,才能叫做人。」尼采也說:「沒有音樂,人生是一個錯誤,是一種苦難,也是一種流放。」如果依照歌德與尼采的標準,我無法計算自己到底是百分之幾的人,也不想用數字標示自己屬於哪一個層次,我只知道,我真的迷戀音樂,當樂聲響起,我很快就進入忘我的狀態。徜徉在樂聲中,我好像進入了天國,好像接近了神。

我接觸西方古典音樂的過程,可以說是一個偶然。我的家庭並不具備音樂的環境。家父是個平劇迷,常常帶我去戲院聽平劇,我也能哼上一、兩段,但僅止於此。我唸高二時,家父的一位郵局同事是年輕的單身漢,不時帶我到他家聊天嬉遊。有一天,他拿出一個手提唱機,放上一張七十八轉的黑膠唱片,我還記得那是一張斯義桂演唱的「中國藝術歌曲集」,其中有趙元任作曲的「教我如何不想他」,還有黃自的「玫瑰三願」,斯先生此時已是美國知名的男低音歌劇演唱家,他低沉的歌唱技巧,帶有高度音樂性的情感表達,我完全著迷了。

這張唱片聽完後,我這位父執輩又放了一張貝多芬的「第五交響曲」(命運交響曲),記得是托斯卡尼里指揮的NBC樂團的演奏。那個一開始的樂段,立刻震撼了我。靜靜地聽完第一樂章後,我直呼:「太偉大了!我太喜歡了!」

為聽貝多芬 被當無賴漢

我爸爸的這位同事(已忘了其姓名)太大方了,他居然說:「哦!看來你對音樂很有感受力,這個唱盤借你回家使用,另外,選了十張唱片供你慢慢欣賞,你聽完後,可以再來換唱片。」這太出乎我的意外了。那時唱機和唱片的重量都不輕,我費了好大力氣才搬回家。從此,我這個高二學生便每天沈醉在這些樂聲中,甚至影響了我的小弟。當時還唸國小五年級的他,有一天放學回來,居然吵著要我打開唱機,而且指定要聽柴可夫斯基的「悲愴交響曲」。沒想到,這部老式手搖唱機與一些老膠片,竟成為我們兄弟倆寶貴的精神食糧。

從高中到大學,到研究所,再到職場,音樂已成為我生活中最重要的一部分。記得在臺大唸書時,我有三位音樂同好常常結伴到衡陽路上的「田園咖啡館」聽音樂,那裡有最新的設備,唱片也升級到三十三轉了,一首較長的交響曲,從開始到結尾,一張唱片便可容納,無需中途換片。

某日,我們四人又去光顧「田園」,聽了完整的貝多芬「第九交響曲」(合唱),過癮完畢,要結帳時,四人面面相覷,因為大家居然都身無分文。老闆一聽大怒,「你們是哪個學校的?不帶錢就想來白吃白喝,把學生證拿出來。」我們只好都掏出學生證,老闆全部收去,大聲說:「學生證就押在這裡,明天來付錢,取回學生證。過了明天,我就到你們學校找訓導長要錢。」這番話說得我們面紅耳赤,趕緊低頭離去。第二天乖乖地籌錢付帳,才取回學生證。

在美工作 聆賞頂級演奏會

好音樂真迷人,雖然在「田園」挨了一頓罵,但我們毫不後悔,那天是我們第一次聆聽貝多芬這部最偉大的作品,聽到合唱部分時,泫然欲淚,感動不已,我們開玩笑地說:「我們很幸運出生在二十世紀,要是早生一百五十年,就聽不到如此深入靈魂深處的音樂了。」對音樂這麼癡迷,不知歌德會把我們放在哪一個級別。

在臺大校園中,我們這些樂迷也經常舉辦唱片欣賞會,有時在教室內,有時二三好友就在杜鵑花道旁,帶著手搖機過癮一個夏日的夜晚。後來我結識美國新聞處的音樂組主任,他說,願意為同學們服務,免費用他們剛進口的最新唱機與唱片到學校播放。那個唱機是我前所未見的大SIZE,一張唱片直徑大約兩呎,三十二轉,一張唱片可以容納兩首交響曲,音色細緻宏亮。他每次來學校舉辦唱片會,幾乎都由我主講。這段歷程真令我回味無窮。

在美國工作時,因工作地在紐約,每天都有演奏會,每周都可看到紐約時報的深入評論。可惜新聞工作的上班時間往往與演奏會「撞時」,除非假日,平時只能看看廣告、望報興嘆一番。即使如此,我還是聽了不少頂級的演奏,這是住在紐約最大的收穫。

我雖然深迷古典音樂,但並不排斥流行音樂對普羅大眾發揮的功能。八O年代中期,卡拉OK開始盛行,我回到臺北中時服務時,街頭到處都有卡拉OK的招牌。看到那些拿著麥克風演唱時沉醉的表情,我想他們也是處於一種解脫的狀態,心中的鬰悶可能因之一掃而空。但是古典音樂深入靈魂的宗教感,卻不是流行音樂可以望其項背的。

中時開專欄 寫聆樂心得

1992年,中國時報開了一個「CD心情」專欄,找了幾位音樂專家介紹當時最佳的CD供讀者聆賞時參考。主編知道我深愛音樂,也請我擔任供稿者之一。我接下任務,每週一篇。我覺得寫這個專欄非常愉快,比之撰寫社論更有自主與揮灑的空間。因為每人僅輪流寫二十篇左右,在選擇題材上,頗費周章。

因為好音樂、好CD太多了,掛一漏萬,是不可避免的難題。我的第一篇寫「不一樣的大提琴家」,因為當年十月十四日大提琴家麥斯基(Mischa Maisky)來臺演出,曲目有巴哈「第三號無伴奏組曲」以及貝多芬「OP.5大提琴奏鳴曲」。我的文章就配合新聞在十月十四日刊出。

我的觀點是:「檢驗大提琴家的功夫,最嚴酷的曲目,一是巴哈的無伴奏組曲,其二是貝多芬的五首奏鳴曲。任何演奏家碰上了巴哈與貝多芬,高低立見,無所遁形。然而從CD中聆聽麥斯基的演奏,卻令人頗為失望。他演奏貝多芬的奏鳴曲,伴奏是阿格麗希,華麗的技巧,本就有搶位之嫌,加上麥斯基在駕馭貝多芬作品特有的結構性美感時,有點力不從心,因而顯得鬆散無力。」

「演奏貝多芬作品,最忌過於甜美與濫情。……到今天為止,像卡蕯爾斯、羅斯卓波維奇、史塔克等大師,都有貝多芬作品的錄音,……羅斯卓波維奇與鋼琴家李赫特合作的作品,那種渾厚的音色,以及深度的詮釋,如果與麥斯基的演奏作一對比,必可體會出什麼叫做大師級的演奏。」

此文刊出不久,我應邀赴高雄參加一項座談會,場地設於一家書店的二樓,樓下立有看板,將參與座談會者稍作介紹。我進門時,有位書店的小姐接待,她問過我的姓名後,居然說:「我看了你寫的大提琴家一文,認真比對了你介紹的作品,果然大有不同,增加了我對演奏的品味。」我沒想到一位書店店員對音樂有這麼高的興趣。我因趕赴座談,未及深談。也算是一件知音的緣份。

鍾情宗教音樂 百聽不厭

接著第二篇上場,標題是「撫平哀傷心靈的音符─安魂曲」。這是我最深愛的樂曲,我一直認為,基督教(包括天主教)最感人的部分,乃是有太多偉大的音樂家為它的教義譜出能深入而震撼心靈的樂曲。我在文中,一開始描述莫札特的安魂曲時,寫道:「當大合唱唱到『主啊,請賜予他永遠的安息,並以永恆的光照耀他』以及『神啊,求你垂憐他們』時,那種觸動靈魂深處所產生的顫慄,以及管弦樂部分明亮色彩的襯托,使人面對死亡時能不驚不懼,只感受到神聖、寧靜,甚至有種悲劇的美感。」

「談西方音樂,絕對離不開西方的宗教。其實人類內心深處最敏銳的感應,就是宗教。所以音樂、美術、文學莫不與宗教有極深的淵源。今天西方音樂能成為音樂的主流,如果不上溯到基督教的教義,是無法窺其堂奧的。巴哈的受難曲,貝多芬的莊嚴彌撒,以及各作曲家的安魂曲,都是帶領你體悟西方音樂既偉大而又莊嚴、精緻的經典之作。」

文中,我也介紹了與巴哈、莫札特大異其趣的布拉姆斯所作的安魂曲。我寫道:「在音樂結構上,布氏略具浪漫與嫵媚。由於布氏取材於新舊約聖經,例如以『哀慟的人有福了,因為他們必得安慰(馬太福音)』作開始,以啟示錄『在主裡面死的人有福了,他們息了自己的勞苦,作工的果效也隨著他們』為終曲,就較之莫札特的歌詞更具人性化。」

我特別鍾情於宗教音樂,因為在其音樂中,你可以聽到慈悲、憐憫、懺悔,以及博愛的聲音。音樂中如果沒有這些要素,那只是滿足聽覺感官的音符,怎可能讓你百聽不厭而深受感動呢?

我喜好宗教音樂,也許是我內心的虛弱,渴望宗教帶給我某種的慰藉。可惜我對宗教一方面有高度的讚美,一方面又把宗教帶向學術研究之路,迄今尚無任何信仰。每次聆聽巴哈「馬太受難曲」時,內心的激盪不可言喻,但我仍未因此踏進教堂。

與學子談音樂 共鳴稀落

2012年,我應彰化教育大學副校長林明德先生之邀,赴該校作了一次兩小時的音樂演講。我的講題是:「宗教音樂與音樂宗教」,一開始便引用舊約聖經的故事說:「音樂是亞當(上帝創造的第一個男人)的嫡孫猶瓦爾發明的,而「猶瓦爾」的意思便是悠揚的號聲。他是所有彈奏古絲理琴及吹奏蘆笛者的父親(他有多少兒子?)而猶瓦爾的弟弟又創造了放牧與打鐵的技巧。所以上帝創造人類的同時,一方面教他們求生技能,一方面也教導他們從樂音中尋求精神與人格的提升。由此可見,音樂一方面是與生俱來的本能,一方面也是用來讚美上帝、接近上帝的工具。」

我的演講內容環繞在這個主題上,既強調宗教藉著音樂使信眾從音樂的旋律中感受到上帝的慈愛與撫慰;一方面音樂本身也是一種宗教。我帶去的錄音有「受難曲」、「安魂曲」、「彌撒曲」,以及貝多芬第九交響曲中的「歡樂頌」大合唱。我讓學生聆聽「歡樂頌」後思考,感受到的「歡樂」是什麼?貝多芬譜出的「歡樂」,不是一般性的嘻嘻哈哈,也不是眼耳鼻舌感官的歡愉,他所謂的「歡樂」,乃是靈魂的提升,提升到一個幾乎不能再升上去的極限。

貝多芬曾說:「精神啊!精神!彌漫在無限的空間與時間之中,從混沌之中建立起壯麗的秩序。你佇立在大千世界之前,凝視著頭頂上與腳下周而復始的體系;你遨遊於天地之間,把神秘的愛播惠於萬物,萬物齊聲歌唱贊美。」這就是「歡樂頌」中的歡樂,它源於愛,獲得心靈的愉悅,而且更要與人共享。這不就是宗教的基本精神嗎?

但這場演說只獲得少數同學的共鳴,大多數聽眾的表情彷彿無感,因為他們對基督教教義所知甚少,何況他們平時聆聽古典音樂的機會也不多。我很後悔用這個題材作為講題,但我也思考,臺灣的中學教育過度重視升學,完全忽視青少年成長過程中必須培育他們的心靈課程─音樂與美術。

借鏡俄羅斯 盼華人也有民族音樂

在此之前,臺大新聞研究所周揚山教授邀請我到該所演講:「如何寫音樂評論?」我自忖這是一個大難題。一是題目太大,不知如何下手,一是我非音樂專業,只是一個業餘愛好者,有何資格講這麼博大精深的題材?我厚著臉皮走進教室,開場就說明,我不是學音樂的,何況音樂是最深廣的藝術,各有所好,各有所長,寫評論談何容易。

我舉紐約時報每週日的音樂評論為例,雖然談得很深入,但讀者的評價仍有極大差異,只能說是一家之言,聊供參考而已。我曾與我的外甥林昭亮(小提琴演奏家)談及紐時的評論,他笑著說,紐時的評論會影響演奏者的賣座與否,但不會影響我們演奏的技巧與風格。言下之意,評論畢竟只是局外人的意見,演奏者極為細緻的音樂表現,哪裡是他們所能理解的。

我的結論是:評論乃個人對音樂感受的片面之辭,作為導聆的功能也許有所助益,但對作曲家或演奏家而言,絕無權威性可言,甚至會引起笑談。我鼓勵同學們多聽、多思考,培養愛樂的嗜好,比寫作評論更有價值。我最後說,西方音樂早在明朝萬曆年間(十六世紀末至十七世紀初)即已傳至中國,當時天主教傳教士利瑪竇帶來了古鋼琴,小太監還跟著教士學琴。

及至清朝康熙皇帝登位,甚至學會吹奏西樂的長笛。至於小提琴最早在中國演奏,根據紀錄,乃康熙三十八年(1699年)。康熙對西方音樂極感興趣,不僅與深諳樂理的傳教士討論,亦有意以西方的樂理與記譜法改良中國的傳統音樂。可惜康熙並未將他的愛好推廣及於士族,因而只是曇花一現,西方的古典音樂直至兩百年後才被中國少數人欣賞與接受。

這個兩百年的斷層,我們幸已急起直追,且有相當成就,我們的演奏人才在國際間揚眉吐氣,但作曲家仍屈指可數。比之俄羅斯在十九世紀接受西歐的音樂之後,作曲家人才輩出,應有愧色。他們甚至將斯拉夫民族的特有風格融入音符之中。即使在史達林鐵腕統治時代,強迫作曲家必須為工農兵服務,但創作者源頭活水仍稟承斯拉夫風格的一貫精神,我們是否也應該向俄羅斯學習,創造出有華人特有風格的音樂,則尚待努力!

如今,我因患有重聽的毛病,音樂似已逐漸離我而去,但那些熟記的旋律,不時仍在我心中盤旋,閒暇時,我仍饑渴似地唱著哼著,獨自徜徉在樂曲那份溫暖的陽光中。還好,音樂仍未離我而去!

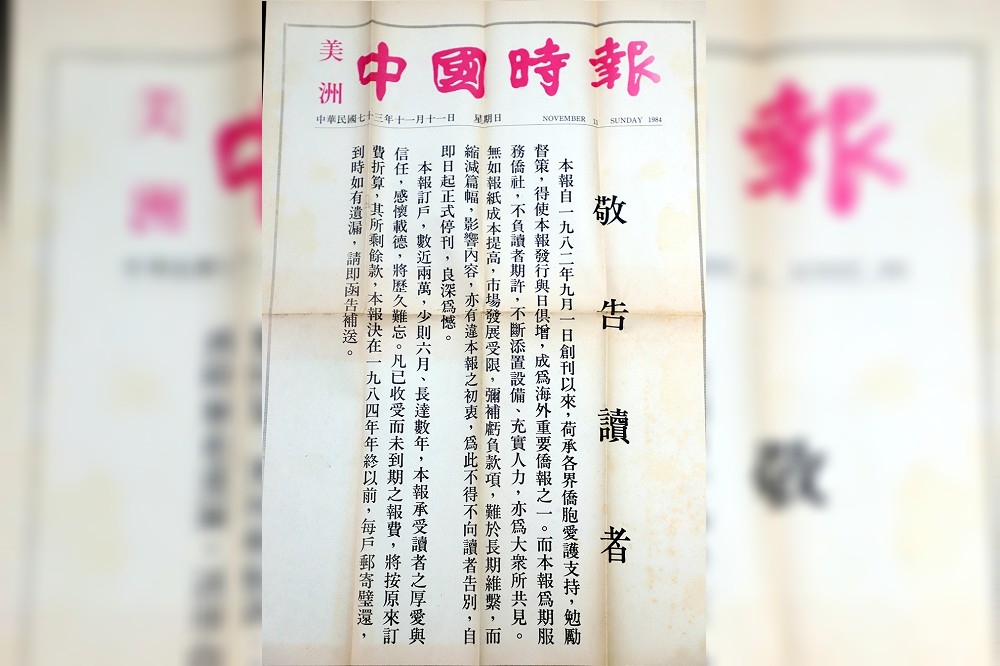

※作者為資深媒體人,台灣大學歷史系畢業,服役後,考入師範大學中文研究所與故宮博物院合作的中國美術史專班。畢業後,進入故宮博物院任助理研究員,從事藝術研究工作三年半,後轉至新聞界,曾任:臺灣時報總編輯,臺灣日報總編輯。1979年赴美,曾任:舊金山遠東時報總編輯,紐約中報總編輯,紐約美洲中國時報總編輯、總主筆,紐約北美日報社長。1987年返台,任中國時報總主筆,1996年轉任自由時報副社長。2014年退休。作者見證過去近50年台灣新聞史,《編輯台憶往》為其記者生涯的回顧,獨家於《上報》連載。

熱門影音

熱門新聞

- 《淚之女王》金智媛、金秀賢互飆演技收視破20% 「洪海仁墓碑」劇照瘋傳網憂BE結局

- 《蓮花樓》成毅新劇高馬尾造型曝光帥翻 憑2關鍵奪回藝名聲勢輾壓師兄任嘉倫

- 【《承歡記》內幕曝光】楊紫片酬拿2億演技卻被罵翻 許凱演霸總9千萬輕鬆入袋

- 《與鳳行》林更新公開女友惹怒CP粉 趙麗穎親上火線17字幫忙救場超暖心

- 【韓星片酬大公開】金秀賢拍《淚之女王》因「這理由」降價演出 IU身價輾壓宋慧喬

- 肖戰新劇凝視《惜花芷》張婧儀畫面曝光甜出汁 新片與《在暴雪時分》趙今麥演兄妹超吸睛

- 《慶餘年》第二季5月播出全網沸騰 「他」接演肖戰角色2關鍵被看衰

- 白敬亭拍趙露思《偷偷藏不住》姐妹作制服照曝光 「這關鍵」帥度不敵陳哲遠