上報 Up Media

toggle- 最新消息 投書:讓舊左中維持學校用地 引入頂大教學研發機能 2024-04-26 00:00

- 最新消息 女大生指控長期遭獸父性侵 嫌犯竟是台北市捷運警察隊警官 2024-04-25 22:45

- 最新消息 傳卸任後將轉台新金獨立董事 王美花回應了 2024-04-25 22:22

- 最新消息 【有片】美批准向波蘭、荷蘭出售AGM-88G飛彈 提升北約反空防能力 2024-04-25 22:00

- 最新消息 傳播學者羅慧雯曾嗆「新聞自由能吃嗎」 遭藍委點名不適任NCC委員 2024-04-25 22:00

- 最新消息 桃園3校爆體育器材採購弊案 9人涉貪交保、1女師聲押 2024-04-25 21:38

- 最新消息 陸軍海龍蛙兵轉戰AV男優 網友敲碗他與前輔導長女優「合體」 2024-04-25 21:06

- 最新消息 美光獲拜登政府補助61億美元 在紐約、愛達荷建晶片廠 2024-04-25 20:44

- 最新消息 進帳750萬噸!石門水庫蓄水率重回25% 脫離紅色警戒 2024-04-25 20:32

- 最新消息 快訊/高雄雨神狂炸 西南外海出現渦旋慎防龍捲風及冰雹侵襲 2024-04-25 20:05

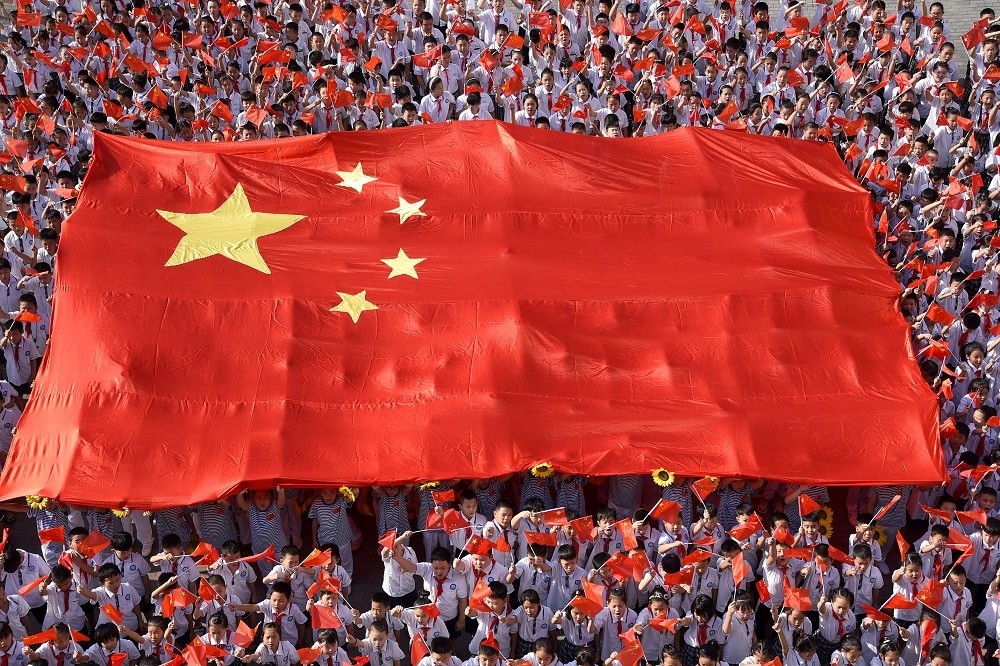

欲理解中國民族主義的複雜性,進而理解基於此而延伸的國家狀態表現,得從中國歷史與社會經驗出發,而無法只從外部瞎子摸象。(湯森路透)

二○一四年三月學生占領立法院後,學術界與社運界也在立法院外開辦「民主教室」,由學者與社運人士輪流針對兩岸服務貿易協議的相關議題開講。當時我剛從中國的田野研究回來,在民主教室觀察了兩天後也上臺發言。平常我很不喜歡上臺,總認為那是一個不適合思考的位置,或者說是不適合我這種習慣把思考的時空拉長,因而反應比較慢的人的位置。之所以決定加入演講的接力賽,是因為占領立院運動的癥結點與中國有關,和以往的運動主要是攸關內政的性質不太一樣。我想,自己做了多年的中國研究,應該可以提供一些思考背景,也算回饋社會。我當時的講題是〈從中國的發展來談服貿牽動的價值問題〉。

出乎我的意料之外,該文後來在網上廣泛流傳,甚至傳到對岸。很多人告訴我是因為用大白話來談中國的日常生活,深入但易懂。我自己的感想更是:不少一天到晚羨慕或批評中國的臺灣人,其實不太瞭解中國。我以口語描繪中國日常現象的目的,不在妖魔化中國,也不在簡單地反對或支持服貿,而在於提醒大家,我們表面上觀察到的中國現象,背後有著迥異於臺灣經驗的社會、文化與政治經濟的歷史。有些讀者與我有共鳴,也有不少讀者以為我也是「尋巫」中國的一員,以為該文讓親者痛、仇者快。

對中國國家意識形態與行徑保持批判的眼光,是多數中國研究者的基本共識,但批判與尋巫仍是兩回事。中國攸關臺灣的過去、現在與未來,我們其實不具備誤解中國或對中國盲目的條件。所以,當《思想》季刊欲回顧占領立院運動來邀稿時,我很樂意繼續提供自己對於中國的客觀與主觀理解,希望有助於臺灣,尤其是年輕人對中國相關事務的思辨。

和各地的中國研究學者聊天時,我都問過一個類似的問題,亦即他們認為當前中國最突顯的價值是什麼?答案意外地雷同,大致是民族主義。之所以說「意外」,是因為我以為有人會說是「道德混亂」、「信任危機」、「物質主義」等當前中國研究中常見的論述或主題。而之所以答案「雷同」,是因為即使與上述論述或主題相關,其實背後都有民族主義的影子。

早年西方漢學家與歷史學者研究中國時,大多有一個共通的想法,就是想知道究竟是什麼因素讓龐大多元的中國得以歷久延續?儘管在歷史長河中,中國歷代政權的版圖不斷變化,時張時縮,糾紛戰事頻仍。但如此之大的國家為何能長期處於或朝向一種抽象統整的政治狀態?於是,關於中國人的心理、哲學、文化、社會、歷史、科技、宗教、政治、族群、禮俗、風土、動亂等各種切入點的研究,都在試圖理解那個高大遙遠抽象的中央,與龐雜多元的地方網絡,其間錯綜複雜的關係究竟是如何形成與作用的。

無法對中國逕下斷言

費正清(John King Fairbank)曾說:「中國政治史上所經歷的外族入侵,非但不會削減固有的儒家傳統,反倒會將之強化。因這些外族統治者會將儒家思想視為一處理普同人性、而非處理單一地區或種族的思想。」換言之,中國的地域主義從古至今依舊明顯,但與天朝京城的中心認同同時並存。明明是好幾個尋常國家規模的中國,究竟是如何成為一個中國,是個難解但迷人的問題。

在龐大中國的常民生活中隨處可見民族主義或大或小的影響。這些印記充滿了中國之為一個超級大國的特性與限制,也顯示出活在其間常民的驕傲與卑微。中國有其中央集權的國家特性,但這也是多元地理規模與人群情緒所組成的一個龐大社會體,無法籠統理解。忘卻中國的歷史與文化特性而對中國逕下斷言,媚俗靠攏或妖魔化中國,都只是顯得一廂情願。

欲理解中國民族主義的複雜性,進而理解基於此而延伸的國家狀態表現,得從中國歷史與社會經驗出發,而無法只從外部瞎子摸象。如果我們以地狹人稠、雞犬相聞、視草根為正宗精神的臺灣經驗,來理解龐大牛步、地域主義明顯卻政治一統的中國,就很難把握是什麼樣巨大綿長的歷史、古老延續至今的文化民族主義,以及近代屈辱與近日翻身的集體複雜情緒,在左右著一般中國人的日常生活與情感。我不認為中國的民族主義現象可用官方意識形態來簡化解釋。在中國的歷史、詩詞、口語、典故裡充滿了對大山、大湖、大漠、大平原、風土人情的想像、詠嘆、嚮往與驚懼。試想,生活在一個充滿深厚歷史積累存在與民間故事的時空中,那種深到骨子裡的生命與身體延續感,也許可以讓我們些微體會中國人的民族主義矛盾。

愛國不是那麼燙手的議題

民族主義在當前中國所展現出來的具象,最明顯的該是愛國主義。還有其他各式各樣的表象,包括一切以流行語「高大上」(高端、大氣、上檔次)為目標的發展主義與消費行為,以及晚近出現形形色色致力於貢獻付出的志願者現象。

「愛國」究竟是個什麼概念?在臺灣,對很多人來說,「愛國」似乎是個髒字,不敢、不願、也不屑愛國。因為我們對於自己屬於哪個國一直爭論不休。但「愛臺灣」則是人人擁抱的善言,雖然我們心知肚明,彼此心中的「臺灣」定義,也不見得是同一回事。我們就是如此的相守、相爭或相罵。但對大多數的國家而言,包括中國,愛國可能不是那麼燙手的議題。

電影《宋氏王朝》一開始就定義了毛蔣政權相爭與中國的愛國定義,以一刀切的標籤定位影響當代中國甚鉅的宋家三姊妹,宋靄齡、宋美齡與宋慶齡:「一個愛錢、一個愛權、一個愛國。」「愛國」在中國的土地上大致是個正面字眼。

政治學或社會心理學指出,愛國主義是人群認同與動員的根本,但可能有不同程度的表現與後果。從自身認同及國家出發的民族主義普世尋常,類似的概念之所以在有為的知識圈經常成為一個髒字,在歐美哲學思想有長遠的歷史,與安德森(Benedict Anderson)所稱的「官方民族主義」密切相關。這種源於國家,且以服膺國家利益至上的意識形態,所引發的問題,大至帝國主義挾其現代性之姿席捲世界所造成的不公,小至各種排他形式的大惡與小惡,如二十世紀末期發生在波士尼亞與蒲隆地的「種族清洗」。超級愛國主義可能成為嚴重排斥異族的動機與論述根源,甚至引發戰爭。

於是,愛國主義這個基本的現代人群政治概念與感受,在自由主義與普世主義者的眼中,大抵是個髒字。某回我和一位著名的德裔歷史學者聊天,他說自己是個民族主義者,然後眨眨眼笑笑說,他覺得這沒有什麼不對。一個沒有什麼不對的概念卻要笑笑解釋,大抵是因為政治不正確。

但是,歸根究柢,基於生物性種族差異的民族主義在西歐的發展,與前現代中國的文化沙文主義並不相同。對前現代中國民族主義的討論大致不涉及生物性的種族概念,而是文化中心的同化主義。當代中國著名的已故人類學者費孝通的《鄉土中國》,以漣漪來形容傳統中國鄉村的人際關係,如同向平靜無波的池塘扔進一枚石子,以自己為中心,泛起一圈圈同心圓,人際關係與群體認同就如此一層一層向外推。外散的同時,認同的力道與利益圈可能逐漸弱化,但仍藉由抽象的禮義教化與集體和天朝連結。鄉土中國的同心圓人群認同模式,在西方民族主義現代性引入後,成為有志之士推動集體轉型的標的。待續(原載於《思想》二七(二○一四),頁二一七─二三二。)

※文章摘自《人類學活在我的眼睛與血管裡:從柬埔寨到中國,從「這裡」到「那裡」,一位人類學者的生命移動紀事》一書/春山出版/作者為人類學家,美國哥倫比亞大學博士,任職於中央研究院民族學研究所。研究領域主要從愛滋、毒品與麻風(漢生病)等疫病的角度切入,分析國際與全球衛生,理解當代社會變遷的本質與傾向,以及身處變遷中的個人生命經驗與轉型。此外,亦從自然資源的治理變遷,研究環境、社會與政治經濟角力等議題。英文專書Passage to Manhood: Youth Migration, Heroin, and AIDS in Southwest China (Stanford University Press, 2010),及其譯寫而成的醫療民族誌《我的涼山兄弟:毒品、愛滋與流動青年》(群學,2013),獲得臺灣、中國、香港等地的諸多獎項肯定。新著《麻風醫生與巨變中國:後帝國實驗下的疾病隱喻與防疫歷史》(衛城,2018),為二○一八年臺灣Openbook中文創作年度好書、二○一九年香港文藝復興非虛構寫作獎得主。

※文章摘自《人類學活在我的眼睛與血管裡:從柬埔寨到中國,從「這裡」到「那裡」,一位人類學者的生命移動紀事》一書/春山出版/作者為人類學家,美國哥倫比亞大學博士,任職於中央研究院民族學研究所。研究領域主要從愛滋、毒品與麻風(漢生病)等疫病的角度切入,分析國際與全球衛生,理解當代社會變遷的本質與傾向,以及身處變遷中的個人生命經驗與轉型。此外,亦從自然資源的治理變遷,研究環境、社會與政治經濟角力等議題。英文專書Passage to Manhood: Youth Migration, Heroin, and AIDS in Southwest China (Stanford University Press, 2010),及其譯寫而成的醫療民族誌《我的涼山兄弟:毒品、愛滋與流動青年》(群學,2013),獲得臺灣、中國、香港等地的諸多獎項肯定。新著《麻風醫生與巨變中國:後帝國實驗下的疾病隱喻與防疫歷史》(衛城,2018),為二○一八年臺灣Openbook中文創作年度好書、二○一九年香港文藝復興非虛構寫作獎得主。