上報 Up Media

toggle- 最新消息 投書:「富市台中」難道是經濟犯罪的天堂? 2024-04-17 00:00

- 最新消息 投書:拒絕黄子佼、統神代言一點都不困難 2024-04-17 00:00

- 最新消息 又要變天!周四鋒面通過全台有雨 2地區氣溫降至24度 2024-04-16 21:50

- 最新消息 【有片】延役至2088年 美評估F-35戰機總操作成本恐逾65兆元 2024-04-16 21:48

- 最新消息 黃曙光證實已請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 發聲明吐8年心境 2024-04-16 21:22

- 最新消息 超商店員靠偷拍片海撈238萬去年假釋 矯正署:已與被害人和解才核准 2024-04-16 20:39

- 最新消息 與金凱瑞對戲?傳基努李維飾演《音速小子 3》真人電影角色「夏特」 2024-04-16 20:28

- 最新消息 中國產能過剩消費疲弱 人口專家:一胎化是根本原因 2024-04-16 20:26

- 最新消息 桃園青埔和龜山下午近萬戶突停電 台電致歉:電驛動作跳脫、高壓斷線造成 2024-04-16 20:00

- 最新消息 中國能阻止中東爆發全面戰爭? 專家這樣看 2024-04-16 19:50

辱罵觀眾不算什麼,這已經成為後現代藝術的終南捷徑,哪天漢德克否定那個政治偏執狂的自己,那才算勇者。(湯森路透)

彼得‧漢德克(Peter Handke)獲得本年度諾貝爾文學獎之前,在文藝圈裡早已大名遠播。喜歡戲劇的朋友對他的《罵觀眾》津津樂道,就算沒有看過也把這種挑釁視作後現代戲劇的應有態度;喜歡電影的朋友,都喜歡他編劇、溫德斯(Wim Wenders)導演的《柏林蒼穹下》;而喜歡搖滾樂的朋友,則對他在2016年巴布狄倫獲獎時對後者的批評耿耿於懷。

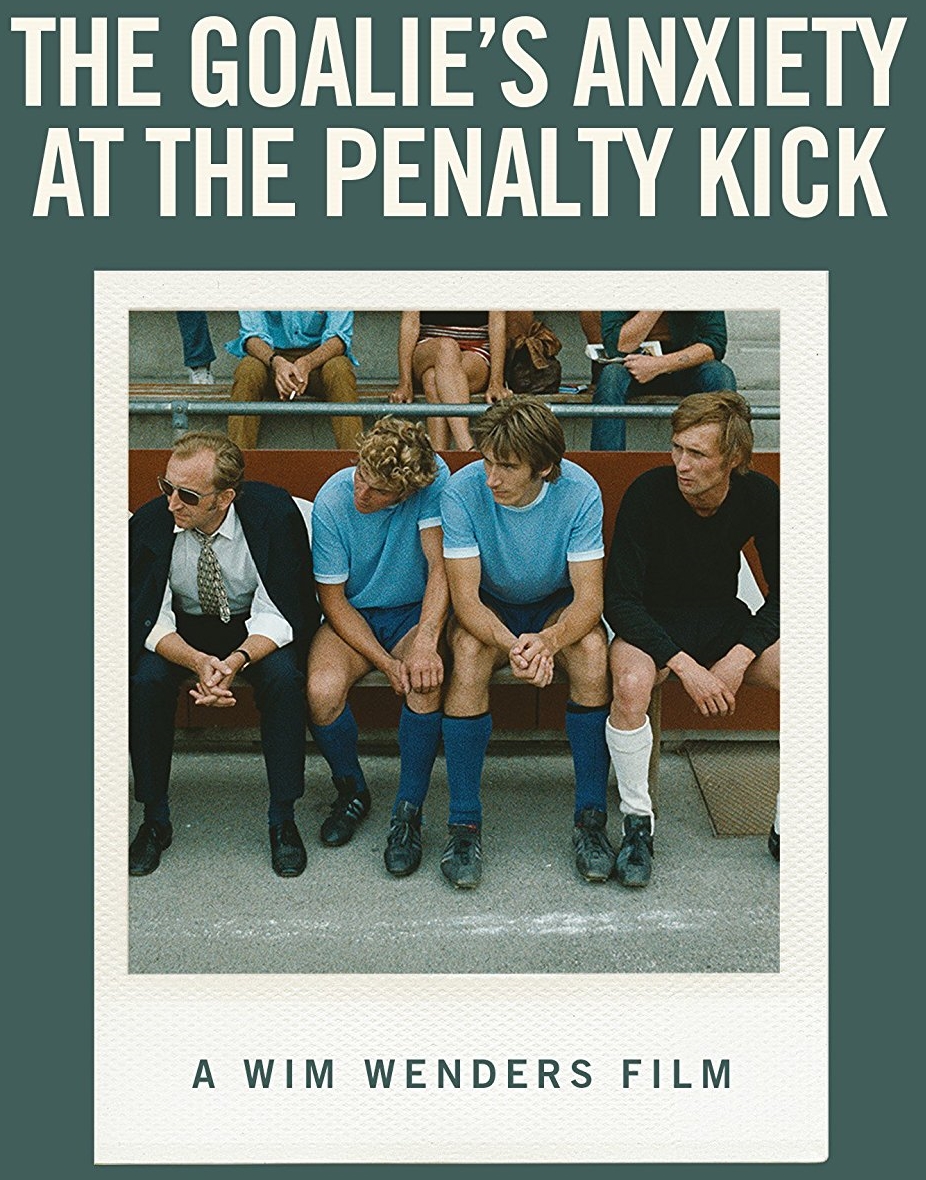

我也是耿耿於懷的一人,別人罵狄倫我很能理解,漢德克罵狄倫我有點莫名其妙,罵完之後今年坦然領獎也是頗為矛盾的行為——其實早在2014年他說過更激烈的話:「諾貝爾文學獎應該廢除」。我曾對漢德克保持一個「不合作主義者」的期許,除了因為「辱罵觀眾」這種挑釁形象,還因為我很喜歡他的一部早期作品《守門員害怕點球》(Die Angst des Tormanns beim Elfmeter,又譯作《守門員面對點球的焦慮》/下圖為劇照)。

這部漢德克的成名作,也是由他和溫德斯一起於1972年改編成電影,故事細節有所更改,壓抑氛圍如一。和六、七十年代歐洲的冷戰大環境相關,奧地利也莫能外,電影裡一個克羅地亞來的守門員因為毆打裁判被罰停賽,於是就有了另一個卡繆《異鄉人》故事。

小說則以這樣的句子開始:「當安裝工約瑟夫•布洛赫——他以前是個著名的守門員——上午去報到上班時,他得知被解雇了。」這多麼像卡夫卡《變形記》的開頭:「一天早晨,格里高爾‧薩姆沙從煩躁不安的睡夢中醒來,發現自己在床上變成了一只巨大無比的甲蟲。」

守門員布洛赫離開球場走進了一個更大的球場:維也納是中歐的縮影。他不知所以地四處遊蕩,忘不了最後一場比賽的失分,只有性讓他有一丁點的樂趣,但總的來說他比《異鄉人》裡的莫索更為空白——後者尚有住所、女友、鄰居、鄰居的狗供他關心。在突如其來的冷漠下他殺死了一夜情之後的性伴侶,同樣地他對前女友的困境毫不在意,當他在河面上發現失蹤男孩的屍體,他的眼睛只聚焦於一顆蘋果。

卡繆的異鄉人殺死了一個真正的異鄉人阿拉伯人;《守門員害怕點球》裡則是來自克羅地亞的異鄉人相殺。全片核心的殺人案,我相信唯一可能的動機是布洛赫得知女孩是來自同一淪陷祖國的時候的惡感,這是失敗者拒絕面對自己的源頭的表現,就像其後女孩的嘮叨彷彿一面鏡子照出他的空虛——竟讓我想起郁達夫《沉淪》裡那個自卑的愛國主義者了。

漢德克與溫德斯其實不用在最後的球賽裡和盤說出他們的「點球悖論」:守門員揣測射手,射手揣測守門員的揣測而做假動作,守門員揣測射手會根據揣測做假動作而調整自己的揣測⋯⋯如此無限迴圈,直到一腳射出。這種不信任瀰漫在布洛赫的一切交往中,瀰漫中冷戰時代的維也納以及各種國境線,所以我說那個世界是一個更大的球場,我們不需要漢德克的解說,早就犯規累累,等待點球然後停賽。

電影的形式看得出法斯賓達和安東尼奧尼的影響,前者的現實主義灰暗調子,後者的不可知論。不過真正影響溫德斯的,還是他聲稱要批判的美國文化,無論是愛德華‧霍普(Edward Hopper)的旅館意象,還是公路電影涵蓋的長途巴士、火車與飛機,這些後來在其各種電影發揚光大的,想必都是漢德克不屑的。

因為害怕點球的,是溫德斯,漢德克不怕點球。後者的我行我素基於強大的文化自信,甚至過於強大了,使他在南斯拉夫戰爭時力挺屠夫米洛舍維奇臉不紅心不跳。對比早他半世紀獲得諾貝爾文學獎的卡繆,後者始終不忘記站在阿爾及利亞一面抵抗法國的強力,這才是真正的挑釁者態度。同樣的,辱罵觀眾不算什麼,這已經成為後現代藝術的終南捷徑,哪天漢德克否定那個政治偏執狂的自己,那才算勇者。

熱門影音

熱門新聞

- 譚松韻新戲戀上《異人之下》侯明昊 她高馬尾造型曝光重現《錦衣之下》少女模樣

- 【潛艦國造案】後續7艘艦預算暴增逾2800億 比海鯤號貴88億嚇呆國防部

- 《淚之女王》金智媛、金秀賢互飆演技收視破20% 「洪海仁墓碑」劇照瘋傳網憂BE結局

- 【《承歡記》內幕曝光】楊紫片酬拿2億演技卻被罵翻 許凱演霸總9千萬輕鬆入袋

- 《蓮花樓》成毅新劇高馬尾造型曝光帥翻 憑2關鍵奪回藝名聲勢輾壓師兄任嘉倫

- 《去有風的地方》李現秘戀女網紅人氣暴跌 2部新劇與任敏、周雨彤談情搏翻身

- 【韓星片酬大公開】金秀賢拍《淚之女王》因「這理由」降價演出 IU身價輾壓宋慧喬

- 《與鳳行》林更新公開女友惹怒CP粉 趙麗穎親上火線17字幫忙救場超暖心