上報 Up Media

toggle- 最新消息 台灣的演唱會之都!劉寶傑肯定高雄演唱會經濟商機 2024-04-19 17:21

- 最新消息 徐巧芯戴勞力士沒申報惹議 網友扒賴清德戴過3只總價破百萬 2024-04-19 17:21

- 最新消息 【有片】伊朗稱擊落3架無人機 以軍空襲未造成破壞、航班恢復起降 2024-04-19 17:01

- 最新消息 盤點年度調酒趨勢!台灣保樂力加首辦「未來酒吧世界」頒獎典禮 展現酒吧永續轉型亮眼成果 2024-04-19 17:00

- 最新消息 《去有風的地方》李現新劇肉搏打戲帥到炸裂 熱度狂飆有望碾壓王一博《追風者》 2024-04-19 17:00

- 最新消息 MeToo受害者遭司法報復 民團籲重視被害人制度性保護 2024-04-19 16:22

- 最新消息 《承歡記》楊紫、許凱告白名場面預告曝光全網沸騰 他受訪脫口喊她「這暱稱」超曖昧 2024-04-19 16:06

- 最新消息 85 度 C 飲品買一送一!新北永和「這一小鍋 x 85 度 C」打造複合式店型 2024-04-19 16:00

- 最新消息 【有片】美軍公布AI實現X-62A空中纏鬥影片 入圍航太領域傑出貢獻獎項決賽 2024-04-19 16:00

- 最新消息 惡男用橡皮筋綑綁3歲兒生殖器 只為訓練「不再包尿布」 2024-04-19 15:55

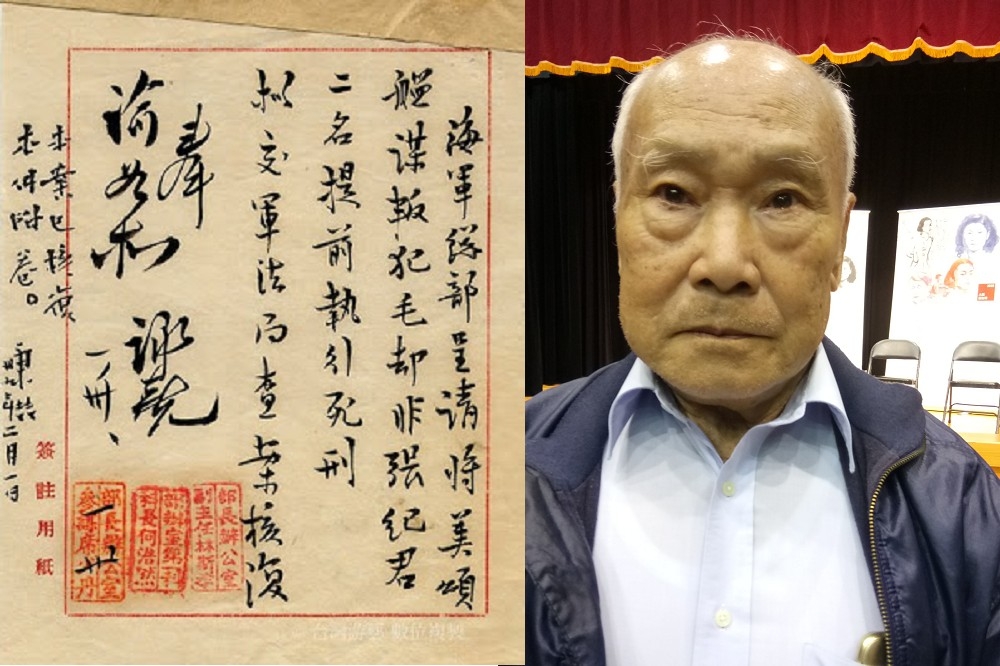

毛扶正說,他們不斷重複問我有沒有參加叛亂,我說,我們在睡覺。我還問他,什麼叫叛變?他說,你哥哥想把這艘船投共,就是叛變。還說,你們是兄弟,不可能不知道。(毛扶正在獄中的身份簿/作者提供)

鳳山招待所的慘痛招待

美頌艦航行了兩個禮拜,到左營時,我們被五花大綁押解上岸,囚車已經等在那裡了,直接摔到車上地板,根本不知道會被載到那裡,我是從車的底板看出去,剛好看到寫著「海軍鳳山招待所」的門牌,當時心想,還有這麼好的地方可以住嗎?

「海軍鳳山招待所」就是日治時代的「日本海軍鳳山無線電信所」,戰後被海軍接官,1947年七月改名為「海軍鳳山招待所」,專門關押思想、忠貞有問題的海軍官兵,現在稱為「海軍明德訓練班」。我們可能是第一批被送進去的官兵。

一進到裡面,完全不是那回事,我們被解開五花大綁,繩子重新綁住兩邊手臂,兩隻手反綁後面,完全不能動,可惡的是,綁就綁唄,還把繩子泡濕膨脹再綁,乾了就收縮,整個繩子陷到肉裡。

一起被抓的林寶清,年紀比較大,四十幾歲,他常唉唉叫:「啊 ! 啊 ! 受不了!」一個陸戰隊原就拿一根扁擔打他,打到最後好像變成肉泥的聲音。

後來我們要被送走時,解開繩子的時候,是從皮肉裡掀出來的,痛到流眼淚,手都變黑了。

我們的東西全被沒收,關在大碉堡裡頭,我的押房在一進去右手邊第一個間,裡面很黑,地上舖了幾張塌塌米,已經有人躺在那裡了,因為兩隻手卡在背後睡覺不能平躺,只能側睡在地上,塌塌米的邊緣反而被當成枕頭。

在裡面不准講話,被看守衛兵聽到就打人。裡面有兩個綠色的臉盆,晚上一個當大便桶,一個當小便桶,早上沒綁的就拿出去倒掉,把臉盆洗一洗,裝了水進來讓大家趴下去喝,像豬一樣喝水。吃飯在隔壁房間,海軍士兵學校的流亡學生也被關在那裡,因為罪名比較輕,沒被綁上,就讓他們來餵我們,都是吃綠豆芽加點醬油泡飯。

這種招待是特級的,是五星級、六星級飯店沒有的,一輩子忘不掉,到瞑目都會永遠記住。

五年 就是給你一個警告

我在海軍鳳山招待所的時候,只有一個晚上被叫去偵訊一次,一進到偵訊室就感覺殺氣騰騰,牆壁上掛滿刑具,強光照你,他們看得見你,你看不見他們,他們輪流給我連續偵訊,疲勞轟炸不知多久。

他們不斷重複問我有沒有參加叛亂,我說,我們在睡覺。我還問他,什麼叫叛變?他說,你哥哥想把這艘船投共,就是叛變。還說,你們是兄弟,不可能不知道。

我說,哥哥是艦長,我是一個士兵,平常不能直接向他報告,而且我沒有武器,怎麼會叛變。

後來在左營軍法處開庭過兩次,三個人坐在上面,問我有沒有參加叛亂,我說沒有,最後他們竟然說:「你姓毛,『扶正』了以後,姓蔣的怎麼辦?」這句話我永遠記得, 結果12月21日那天,我被判五年,褫奪公權三年,他們說我幫助將船艦交付叛徒,根本沒這回事。他們還說,連帶關係算好,五年!就是給你一個警告。

同時被抓的還有很多人,有些人無罪開釋,有些人被判刑,例如葉宗茂,廣東人,後來跟我在綠島服刑時同一中隊,其他還有上海人陳伯秋,蘇北人崔乃彬,山東人王東川,都是很好的人,跟我交情不錯的醫官彭竹修則是湖南人,他們跟我大哥根本扯不上關係,卻被判刑。和我大哥一起被判死刑的張紀君是槍砲官,代理副艦長。

至今不知大哥葬在何處

我關在鳳山招待所的時候,不知道大哥、大嫂被關在哪裡,差不多兩個禮拜後,同牢房有個汕頭巡防處的參謀長跟我說:「你大哥在某月某日被槍斃了。」

原本美頌艦從香港啟航之後,要先到汕頭接海軍巡防處一批也要撤退的人,那裡的處長李涵上校原本要升少將,結果他的警衛隊去搶荷蘭銀行,被告到國際法庭,他和一些部下就被送來跟我們關到一起,那位參謀長就是其中一位,最後李涵被槍斃了。

我後來到處打聽大哥在那裡被槍斃,包括他念雷電學校的同學,沒有一個人知道。他到現在都沒有補償及平反,屍體也找不到,也沒有找到遺書。

至於大嫂,一直到我出獄多年,政府開放探親之後,相隔45年我返鄉,才知道當年大嫂和小孩也被抓,大嫂關在海軍軍法處,小孩被寄放在三個地方,後來大嫂判無罪,出獄之後住到眷村一個朋友的太太家。大哥槍決後,大嫂和三個小孩被遣送回大陸,用船載到大陳島外面,原本上面的命令是把他們丟到海裡去,幸好沒這麼做,後來用小舢舨漁船把大嫂及孩子載到杭州。

第一批綠島政治犯幫忙蓋牢房

我在左營鳳山招待所待了一個多月,在軍法處判決後,於1950年初被移送到台北軍人監獄,也就是青島東路西所,當時叫中正路,另一邊是國防部軍法處,一般稱東所。我被關在二樓第一間押房,在那裡除了禮拜天,每天清晨四點就有人被拉去槍斃,被拉出去的人後頭插一個令牌,手往後綁起來,給他們喝點酒,吃最後一餐,就被憲兵推上車,如果喊叫,憲兵就會把他們的嘴綁起來,因為我住頭一間,從窗戶看下去就是天津街,可以看到拉人出去槍斃的情況。

關在西所的時候,每天早上大家都在一樓後端的水池洗臉洗澡,以至於都感染皮膚病,醫生拿硫磺膏給我們差也不會好。一年後又被送到內湖新生總隊,幾個月後,就是1951年5月14日,我就被押解至綠島新生訓導處,先在華山火車站上車,坐到基隆十八號碼頭,再搭楊森航運公司的船,也就是海軍的LST中字號,滿滿都是人,一路上吐到綠島。

我們在燈塔旁邊上岸,因為暈船,上了岸,大家都走不動,我的腿在基隆碼頭被壓傷發炎,在綠島下登陸艇泡在海水裡,簡直痛死了,我們只背一點破爛行李,一條破毯子、幾件破衣服,就這樣捱著走到新生訓導處。

我被編到第一大隊第三中隊,同案一起送去的還有葉宗茂跟我在第三中隊,彭竹修在第二大隊第五中隊,萬大鈞、崔乃彬在第四中隊。進去的時候監獄還沒蓋好,我應該是第一批被送進去的人,只有一部分人有押房可以住,所以關在那裡還要幫忙蓋監獄,每一個分隊各有不同的工作,我天天跟著包商做小工,砌牆、蓋茅草,我的閩南語就是跟他們學來的。

剛住進押房的時候,床放在押房兩邊,地上舖的是凹凸不平的海砂,我個頭小,還被要求爬到床底下用撿來的鵝卵石鋪平。

有一回監獄後山要刻忠孝仁愛信義和平禮義廉恥這幾個字,姚盛齋處長下令每個隊上書法寫得好的人都把字寫好送去給他選,最後他看上王庸澤寫的字,要求我們放大刻在八德嶺、四維峰上,我們三隊負責把禮義廉恥刻在四維峰上,我和楊老朝一起做,從第二大隊、第六中隊的房舍後面慢慢爬到四維峰,地勢非常陡峭,爬上山之後將繩子固定在崖壁上的大樹根上,然後一端綁在腰上,然後開始清理絕壁上的雜草,再依比例把字放大描上去,再刻出溝來,接著一趟趟的把石頭、水泥搬上去,把溝填得凸起來。那時楊老朝刻字,我拉吊繩,綠島的風很大,楊老朝被風吹得晃來晃去,好可怕。一起工作的還有黃石貴,桃園人,我們叫他石貴仔,出獄之後聽說他自殺了。

楊老朝崖壁鑿字自畫像。(作者提供)

楊老朝崖壁鑿字自畫像。(作者提供)

後來也有女生編在第二大隊,蔡瑞月也在裡頭,她曾經帶著女生分隊跳舞,她自己編的。

那時我覺得綠島很原始,人也很原始,初期我們的生活也非常困苦。雖然新生訓導處有主食費、副食費,但我們做小工,由包商供應伙食,通常都是梅干菜,沒有洗就剁一剁,水開煮一煮,就這樣配飯吃,每一口都吃到砂子。

我們先蓋牢房,蓋好就調去蓋圍牆。第一大隊第三中隊後面隔著牆的另一邊是官員住的,處長姚盛齋住的官舍就是我們蓋的,靠近海邊,他什麼事情都管,常罵人,有隨身保鑣。副處長姓胡,不太管事,他的官舍靠流麻溝那一邊。

把新生訓導處蓋好之後,就過不一樣的生活了。每天早餐之後就是小組討論,其實是洗腦,不能講錯話,記上一筆,就會受逞罰,討論的內容有三民主義、國父遺教、實業計畫,還有最重要《毛澤東批判》,上面天天出題目,要我們討論,講錯話,就關碉堡,大熱天裡很痛苦。

我曾經被中隊長派去送飯送水給一個關在碉堡的人,好像姓鄭,長得瘦瘦的,不服管教被關了進去,他的情緒不穩定,看起來神經錯亂,大熱天不喝水、不吃飯,還往我身上潑,兩隻眼睛直直的瞪著我,很可怕,我怎麼勸他都沒用,我說:「你關在這裡不吃不喝怎麼行呢? 你還要出來啊 !」後來他才跟我要喝水,但一個星期後就不叫我送了,再也沒有看到這個人。

當時所有的補給品都由船從台灣運過來,我們再走到南寮漁港去把煤炭、米搬過來。一包米50公斤,剛開始抬不動,一段時間後體力變好了,兩個人抬一包,都不用休息。

因為伙食很差,天天吃地瓜葉,很粗,綠島人餵豬的那種地瓜葉,當時還推行克難運動,我們蓋的房舍、倉庫都稱為克難房,伙食很差也是克難運動,青菜從台東運過來都爛掉,還是剁一剁煮來吃,像豬食一樣。

加入生產班 日子比較好過

後來隊上就編了一個生產班,那時有一些人因為思想不同鬥得很厲害,我想脫離是非,就加入生產班,第一天做下來兩隻手都起水泡,我不管,本來什麼都不會,慢慢就學會種菜、挑水、挖土。

我們隊上有很多農人,他們寫信回去請家人寄些菜籽過來,我們就種了韭菜、芹菜、茄子,因為種得很好,還可以拿去賣,但是官員會來揩油。例如副大隊長的太太就跑來跟我們要青菜,我們要賣他幾毛錢一斤,他不肯給錢。

我們還在菜園後面養羊、養豬,養豬的地方就在「禮義廉恥」左後方山坡處,有時候我跟洪國孝會偷偷下海撈龍蝦、鰻魚,綠島老百姓在山邊養很多火雞、梅花鹿,我們也會買來加菜,大家沒經驗,七手八腳殺雞、宰羊,殺雞還好,脖子扭了就殺了,梅花鹿就可憐了,殺了很久還不死,最後是血流光了才死。那個時候伙食就很好了。有一回,駐美大使顧維鈞就帶了幾十位記者來綠島,就加菜,吃得好開心。

雖然吃得比較好了,過年也會加菜,但想家啊,情緒都不好。我們隊上有個叫茅以強的江蘇人,問我想不想家, 我說,有什麼好想! 從此不跟我講話,還差一點打架。最後我跟他道歉,大家都是受苦受難的人,我不是不想家,是我連家都沒有啊。

難友中有料北啊 也有真友情

難友之間有很多是非,裡頭被安排很多眼線,常有人被打小報告而遭殃。我在那裡第四年,1954年5月就發生「新生訓導處獄中叛亂案」,就是有人告密,後來十幾個人送回台北軍法處叛死刑,裡頭包括我的同案難友崔乃彬,還有一個年輕的女生(新竹女中學生傅如芝),這在當時是很可怕很緊張的事件,所以我在綠島新生訓導處很小心,不太跟人往來,不跟人交談。

有一位空軍難友吳難易也被槍斃,送回台北軍法處前,他就曉得自己完蛋了,問我有沒有錢,我剛好有十塊錢,就給了他,後來真的被槍斃。我給他錢的時候,他說:「一定是那一批人把我咬出來的。」我們在綠島,不會互相問案情,也不問判了多少年,所以他這麼說,我不曉得他的情況。

給吳難易的10塊錢,是大哥的同學陳紹平得知我關在綠島,他太太就從左營寄來的20塊錢,他太太和我同鄉,跟我老姊又是結拜姐妹,大哥回鄉那年,得知她還沒結婚,就介紹陳紹平給她認識,倆人就結婚了。因為這層關係,後來期滿出獄需要保人,我就找陳紹平,另一位也是我哥哥的同學陳振夫。

雖然我不敢交朋友,但有幾個人對我很好,和我同隊的吳大祿、黃清淵是台灣人,教我講閩南語、日語,還拿一小本日文的莎士比亞戲劇教我慢慢看,當時不能公開,只能偷偷的看。

生產班也有幾個跟我很要好,除了吳大祿,還有我大哥讀雷電學校的同學陳振夫,他是咸寧艦艦長,升到少將,結果在船上得罪料北啊,也被告狀,有一天晚上在左營碼頭,一輛小吉普車來了,對他說:「總司令召見。」就被帶走關起來,他的兩個兵,韓家華、林聖侯也被告密加入叛黨組織,編在第四中隊。

陳振夫比我早出去,我服刑期滿後,找不到保人,幾個月後寫信給他跟陳紹平,兩人替我做保才出得去。他退伍之後還當過高雄市議員,後來移民美國,台灣開放老兵探親之後,我透過紅十字會尋找大陸的家人,遍尋不著,他回中國探親竟然遇到住在成都的大嫂,大嫂便託他來台灣找我,我才和大嫂及弟弟聯絡上。

在綠島的難友和我感情不錯的還有梁良齊,出獄之後卻找不到人,吳大祿說他去大陸發展,每次回來就改名,怕再被抓。新竹人鄭添枝跟我也很好,他原來是開火車的,楊銀象台南人愛開玩笑,還有江蘇人仝錫麟,我們幾個很聊得來,是最靠得住的難友。萬大鈞也是很好的人,出獄後都還會互相寄個賀年片,很多年後聽說他死了。跟我感情不錯的還有葉宗茂,但沒消息。(此為中篇/未完待續)

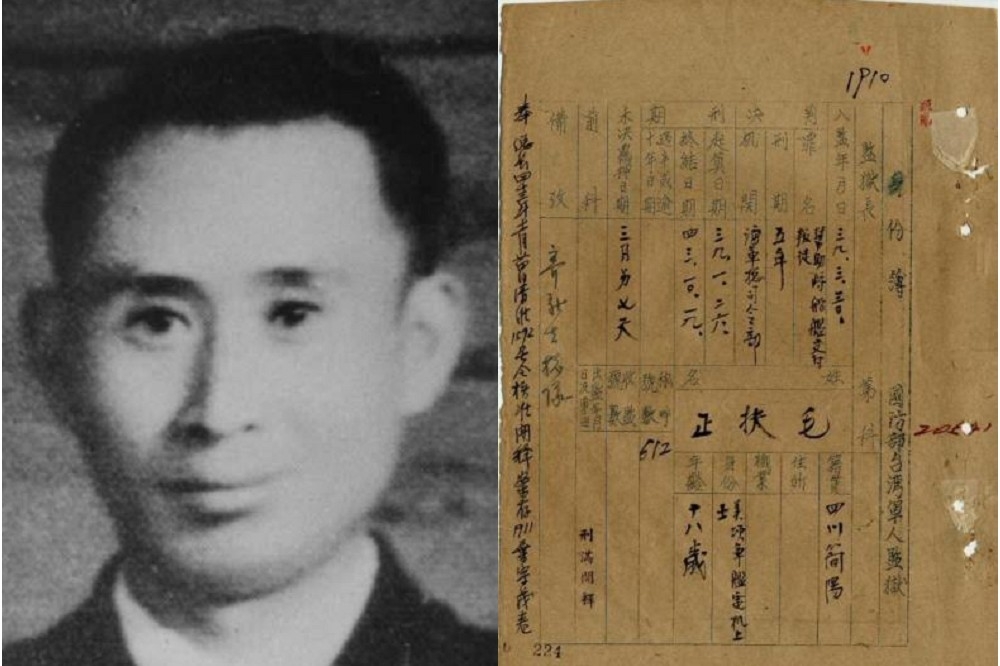

※毛扶正1929年生於四川簡陽縣,原名毛富政,20歲隨大哥毛卻非從軍,因書記官將之改名「毛扶正」而引來禍事,只當兵一個多月,就因美頌艦投共事件被牽連,被以幫助將船艦交付判徒罪名判處有期徒刑五年,褫奪公權三年,1951年5月14日押解至綠島新生訓導處,是最早一批抵達綠島的政治犯。出獄後於1957年入伍服役,打過八二三炮戰,所以有榮民身分。曾在海軍造船廠工作,因政治犯身分被迫離職,其後進入基隆港務局服務,直到退休。已於2018年12月7日獲得平反。

熱門影音

熱門新聞

- 《淚之女王》金智媛、金秀賢互飆演技收視破20% 「洪海仁墓碑」劇照瘋傳網憂BE結局

- 《蓮花樓》成毅新劇高馬尾造型曝光帥翻 憑2關鍵奪回藝名聲勢輾壓師兄任嘉倫

- 【《承歡記》內幕曝光】楊紫片酬拿2億演技卻被罵翻 許凱演霸總9千萬輕鬆入袋

- 《與鳳行》林更新公開女友惹怒CP粉 趙麗穎親上火線17字幫忙救場超暖心

- 【韓星片酬大公開】金秀賢拍《淚之女王》因「這理由」降價演出 IU身價輾壓宋慧喬

- 《慶餘年》第二季5月播出全網沸騰 「他」接演肖戰角色2關鍵被看衰

- 肖戰新劇凝視《惜花芷》張婧儀畫面曝光甜出汁 新片與《在暴雪時分》趙今麥演兄妹超吸睛

- 白敬亭拍趙露思《偷偷藏不住》姐妹作制服照曝光 「這關鍵」帥度不敵陳哲遠