上報 Up Media

toggle- 最新消息 快訊/男子翻越捷運民權西路站月台閘門 被輾倒臥「軌道中央」撿回一命 2024-04-25 18:14

- 最新消息 游否希一番賞被爆作假籤 「蹦闆」告加重詐欺:看你們雞飛狗跳 2024-04-25 18:11

- 最新消息 《追風者》王一博演技噴發聲勢暴漲 拍廣告「這動作」核心超強全網驚呆 2024-04-25 18:10

- 最新消息 周玉蔻輸了!誣指黃國昌「在教室硬上女學生」 判賠30萬+刪文 2024-04-25 17:41

- 最新消息 衛星圖像抓包 運送北韓軍火俄船在中國港口進行維修 2024-04-25 17:28

- 最新消息 領藥單驚見「媽媽是婊子」人妻傻眼 醫院致歉:換系統出問題 2024-04-25 17:21

- 最新消息 新北民宅撿到蝙蝠驗出「類狂犬病毒」 致死率超高且可能傳染給人 2024-04-25 17:10

- 最新消息 奧地利畫家克林姆失蹤百年遺作 《莉瑟小姐肖像》拍出12.2億 2024-04-25 17:00

- 最新消息 漢來海港「巧遇甜點季」限期重磅登場!攜手米其林星級主廚打造巧克力甜點吃到飽 2024-04-25 17:00

- 最新消息 【吳磊哭哭】趙露思與張藝興現身新疆爆熱戀 3大證據被抓包全網沸騰 2024-04-25 16:50

1775年美國革命不僅為美國人,最後也為全世界每一個人,打開了政治與社會層面一個新的時代。(維基百科)

…由於共和主義的傳播非常緩慢,美國人漸漸就開始認為美國注定是這個腐敗的世界實行共和主義唯一成功的國家。當時這個世界應該有幾百萬人有此想法。一八二○到一九二○年間,各君主國足足有二千五百萬名難民移民到合眾國,使得美國人自居為「揀選之民」的想法神聖意味漸失,實際意義卻更為具體,當然也向他們證實美國人作為一個革命民族而言確實卓越。

我們必須在十九世紀這樣的背景脈絡之下,參照美國的共和主義革命傳統,以及美國人相信自己站在歷史的前端領導全世界追求自由的信念,才能夠理解美國人對一九一七年俄國革命那種不尋常的反應。美國史上,截至當時為止,從來沒有哪一個外國事件像一九一七年的布爾什維克革命那樣令美國人坐立不安。我們美國人經過這一次如此重大的事件之後,對於自己以及世界的理解開始動搖、錯亂。

俄國於一九一七年三月推翻沙皇,成立臨時政府。起先,美國人依照其一向歡迎歐洲反君主革命的慣例,向俄國表示歡迎俄國革命。沙皇退位七天之後,合眾國在各列強當中率先聲明外交承認新的俄國政府。威爾遜總統還因此想說他現在「在榮耀聯盟中有了好夥伴」。他希望他能夠以這個聯盟為工具,將共和主義推進到全世界。一九一七年五月,美國駐莫斯科大使寫信回美國說,他期待俄國經過這次試煉,將會成為「共和國,依據正確的原理......建立政府」。他所謂的「正確的原理」,指的是和美利堅共和國相同的原理。

然而,一九一七年秋,布爾什維克黨接收了革命,立即澆熄了美國人的熱忱。合眾國原本是俄國革命最堅定的友人,現在卻一下子變成了它的死敵。之前美國政府依照其十九世紀的慣例,迅速給予俄國外交承認,現在卻撤回對蘇聯政府的外交承認,從此一撤就是十六年,其間足足經過了四任總統。美國因此成了西方強權當中最後一個承認蘇聯革命政權的國家。

若以美國早期的革命傳統來看,美國對蘇聯撤回外交承認是此一傳統的重大轉折,我們唯有依據美國早期革命傳統才會了解這個轉折。現在不同的是,造成這種態度劇變的是布爾什維克的訴求,是他們那種新性質的共產主義意識形態。俄國革命不是另一種美國革命,而是全然新品種的革命。布爾什維克非僅止於宣稱要仿效十八世紀後期美國及法國的革命,帶領又一次反君主共和革命。他們說的是,他們的共產主義革命代表的是世界歷史從新出發。很多人都了解這其中的涵義。瑞士劇作家、散文作家赫曼.凱瑟(Herman Kesser)一九一八年就說:「現在人類確實已經必須決定是要選威爾遜還是列寧。」

美國及蘇聯之間於此立即開始相互對抗,這不但是因為強權政治的緊要性,或是雙方差異極大的市場體系環境使然,更重要的是兩種完全不同的革命傳統的競爭。所謂東西「冷戰」其實從一九一七年就已經開始。蘇聯的危害在於有可能完全取代合眾國,成為歷史先鋒。現在,宣稱要指明未來之路的,是俄國人,不是美國人(更驚人的是,一九二○、三○年代美國有一些知識分子卻贊同俄國人此舉)。

美國人自一七七六年之後,此時首次遭遇另一種和他們一樣有普世情懷的革命意識形態。對我們而言,這種意識形態,由於會使美國傳承變得無關緊要,其危害比俄國人科技上所做的任何事情都更嚴重,發展氫彈,發射史普尼克號太空船反而只是小事。如果我們美國人沒有要帶領世界邁向自由與自由政府,那我們的歷史是怎麼一回事?

二十世紀驟然出現一個完全站在對立面的革命意識形態,美國人因此開始對自己及其歷史定位愈來愈疑惑。美國人固然不會挺身對抗革命這個理念,但是對於他們向來所說的革命竟會是共產主義的革命,他們卻無法再那麼熱烈以對。

一九四七年美國宣布杜魯門主義(Truman Doctrine),合眾國從此首次開始致力於支持建立「自由人民」的政府,藉以對抗「武裝少數」(大概就是指共產黨)在各國內部進行的顛覆活動。一九六○年代越戰爆發,我們和蘇聯的冷戰鬥爭也在對這一場戰事的干預中達到顛峰。大部分美國人覺得他們只是響應甘迺迪總統一九六一年的號召,要大家「付出全部的代價,承擔所有的責任,不畏艱險,支持每一個朋友,反對每一個敵人,確保自由的存續及成就。」只是,這一次所謂的「支持自由」卻是支持一個反革命的現行政府。

一個敵對的革命意識形態對美國歷史的意義造成了根本的危害,使我們看不到全世界各地已經興起一些民族主義勢力、民族文化勢力。在這樣的氛圍之下,我們變得很難再相信哪一場革命不是共產黨革命。所以我們對「自由」政府的定義便不斷擴大,最後終於變成凡是非共產黨的政府即是「自由」政府。不過當然,荒唐之舉所在多有。一九七九至八九年間,為了幫助阿富汗抵禦蘇聯接收,我們卻支援塔利班。

不過,如果認為我們支持腐敗政權或反動政權是美國資本主義直接反應的結果,或是某些人根深柢固厭惡革命的結果,那將是錯誤的。冷戰期間我們所做的事情,儘管常常很笨拙,荒腔走板,但很多都代表我們努力要維持美國革命傳統的普世情懷,只是有時候比較混亂,急迫罷了。我們的第四點計畫(Point Four Program)伴隨著杜魯門主義,和平工作團(Peace Corps)也和介入越南同時存在。這一切全部都有關聯,全部都是從同一匹意識形態的布剪下來的,全部都是美國革命使命感的表現,只是後來大家對於這個使命感感覺愈來愈模糊。

911事件似乎並沒有頓挫美國想要主導世界的想法,反而是加強。(維基百科)

911事件似乎並沒有頓挫美國想要主導世界的想法,反而是加強。(維基百科)

然而,一九八九年,這一切突然有了變化。蘇聯解體,他們多年來想要將這個世界改造成共產世界的革命情懷當然也隨之解體。美國工程師喬爾.巴爾(Joel Barr)一九五○年投奔蘇聯,一九九二年他告訴《洛杉磯時報》記者說他對共產主義的認識錯了。他說:「我相信當今歷史將會證明俄國革命是重大的錯誤。那是倒退。真正對人類有益的革命會持續多年,這就是美國革命。」

我們活在一個非凡的年代。我們此時經歷的諸般重大事件最後會產生什麼結果目前還完全無法預知。九一一事件似乎並沒有頓挫我們想要主導世界的想法,反而是加強。喬治.布希總統就任之初反對「民族建構」(nation building),不過後來對伊拉克卻決心如此處理。譬如《紐約時報》專欄作家、《新共和》編輯湯瑪斯.佛里曼(Thomas Friedman),這種聰明的美國人很多起初都很歡迎將民主輸入到中東,但是經過長期的努力,不斷遭遇挫折之後,我們現在僅存的一絲希望就是我們離開伊拉克之後,它縱然不會變成民主國家,但至少也要能夠正常運作。阿富汗的話,不要說輸入民主,我們是連提都不願意提。我們只希望他們能夠建立穩定的國力好抵抗塔利班,至不濟也要有那個國力足以抵抗蓋達組織。中東各地的戰爭似乎已經消磨掉我們想要改變世界的理念。但是近年埃及以及中東一些地區的情勢,縱然並不明朗,卻讓我們重新燃起希望,期待民主在此地重現。

我們似乎是沒有折衷餘地的民族。對於這個世界,我們難以始終維持realpolitik(現實政治)的態度。我們拯救不了世界,就會閃避。一九九○年代,有些知識分子堅決反對從我們的革命傳統衍生出來的彌賽亞衝動(messianic impulses)。包括歐文.克里斯托(Irving Kristol)在內,他們認為美國如今已邁入中年,和一些歐洲國家沒有什麼不同。不過,譬如國務卿歐布萊特(Madeleine Albright),有些人卻認為我們至今仍是這個世界不可或缺的國家。在這個二十一世紀第二個十年的開頭,我們似乎不知道該做什麼才好,在這個世界該扮演怎樣的角色才適當。我們仍然是獨一無二的超級強權,但是卻不知道該如何發揮我們的力量。

未來的事情真的很難講。對於我們的歷史,我們所能做的唯有牢牢記住合眾國不論對我自己或是對全世界而言,主要始終是個理念。如果我們貶損了這個理念,貶損了這個道德權威,那麼,不論我們在世界各地可以召集多少部隊,都將毫無意義。這個道德權威才是我們的力量以及贏得世界各民族之敬佩與支持之能力的源頭。

我們的革命資產―我們奉獻於自由、平等,厭惡特權,畏懼政治權力的濫用,堅信憲政主義及個人自由,至今仍為世人所矚目。這一點我是三十年前在波蘭華沙發現的,這件事我永遠都不會忘記。一九七六年正值美國革命的二百週年,冷戰尚未結束,團結工聯運動也還是四年之後的事情,那是波蘭共產主義崩潰的開始。一九七六年我在華沙做了一場演講,探討美國革命。演講結束之後,一名很年輕的波蘭知識分子站起來說我的演講內容遺漏了最重要的部分。我聞之愕然。她問我為什麼沒有提到《權利法案》。《權利法案》是保護個人自由,以免受到政府侵犯的法案。我確實沒有提到《權利法案》,因為我始終視之為理所當然。然而,波蘭這一位年輕女性一直活在共產主義政權之下,她沒有辦法把個人自由視為理所當然。

有一些事情很重要,但是我們已經遺忘,視之為理所當然。波蘭這一位年輕的知識分子讓我明白美國這個共和國至今仍是一次強大的實驗,值得向全世界示範。我們只希望「美國」理念永不死滅。

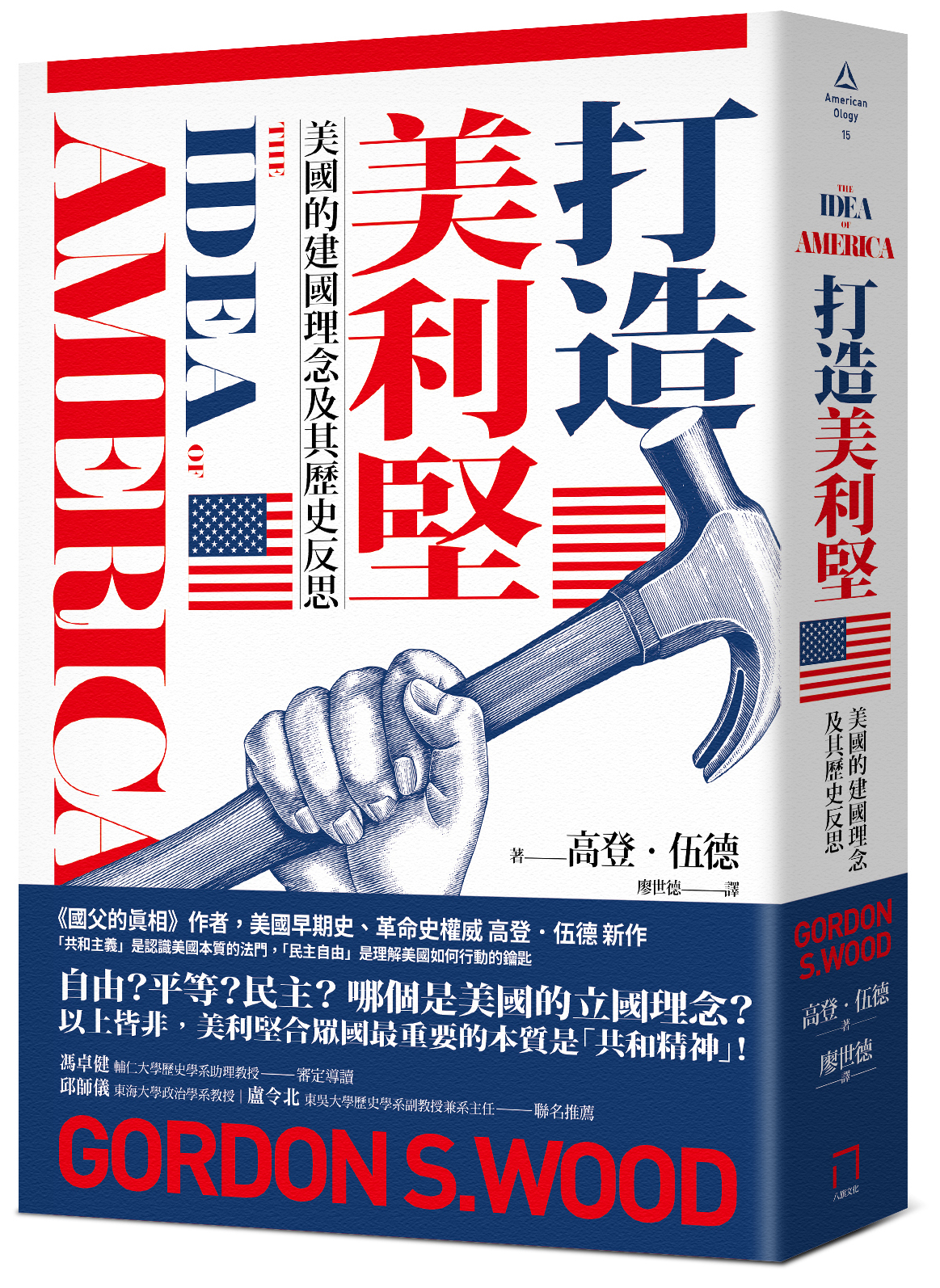

※本文摘自《打造美利堅:美國的建國理念及其歷史反思》結語:美國為何要向世界傳播民主政治/八旗文化出版/作者為布朗大學榮譽歷史教師。研究主題是美國革命時代、制憲以及十九世紀初政治思想。1969年伍德以《美利堅共和國的創建》(The Creation of the American Republic)一書贏得班克羅夫獎和約翰.鄧寧獎,奠定他的學術地位。1993年再以《美國革命的激進主義》(The Radicalism of the American Revolution)榮獲普立茲獎和愛默生獎。2010年,伍德又以《自由的帝國》(Empire of Liberty)贏得紐約歷史學會美國歷史獎。同年,伍德因其學術成就獲頒美國國家人文獎章。2017年和2021年,高齡已八十多歲的伍德,仍筆耕不倦地陸續出版了《分裂的朋友》(Friends Divided)和《權力與自由》(Power and Liberty)。除《打造美利堅》,八旗另有出版伍德談美國開國元勳的專著《國父的真相》。

熱門影音

熱門新聞

- 《淚之女王》金秀賢逼哭觀眾迎來出道第3次爆紅 寵溺金智媛超甜蜜收視超越《愛的迫降》

- 投書:如果F15EX能加入台灣空軍

- 《不夠善良的我們》林依晨不忍賀軍翔婚姻冷暴力 「簡慶芬出軌」演技大噴發掀淚海

- 最多現省 486 元!拿坡里披薩、炸雞「買一送一優惠」只到月底 12 塊雞腿、腿排只要 399 元

- 《慶餘年》肖戰大學受封校草青澀帥照曝光 他因「這理由」不敢發自拍全網笑翻

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折

- 《長月燼明》白鹿新劇搭檔《蓮花樓》曾舜晞爆不和 他「妝造醜翻」疑遭打壓粉絲氣炸

- 成毅新劇虐戀李一桐預告曝光400萬人爭睹 他白髮揮舞火劍帥度超越《蓮花樓》