上報 Up Media

toggle- 最新消息 自爆台北慈濟患者遭偷拍、下體瘋狂被搓揉 具名檢舉護理師10萬元交保 2024-04-23 23:30

- 最新消息 【誰有決定權激辯】廢死釋憲方力陳民主應有界線 死刑合憲派主張宜交立法權抉擇 2024-04-23 23:27

- 最新消息 新聞分析/廢死釋憲結果如何繞過民意 將成賴清德首道執政課題 2024-04-23 22:40

- 最新消息 【火藥對槓】不滿法務部牽拖民意反廢死 詹森林連珠炮犀利問「難道要大法官捨棄憲法價值?」 2024-04-23 22:30

- 最新消息 【有片】西班牙增購NASAMS防空系統 提升反飛彈、空防能力 2024-04-23 22:00

- 最新消息 地震重創觀光業 花蓮旅館同業公會:損失上看20億 2024-04-23 21:47

- 最新消息 美擬祭終極手段制裁中國銀行 切斷北京助俄發展軍工業 2024-04-23 21:00

- 最新消息 比國家級警報還強的「台灣地震速報」APP 開發者竟是男高三生 2024-04-23 20:57

- 最新消息 賴清德內閣名單一次看 國安局長、陸委會主委待揭曉 2024-04-23 20:30

- 最新消息 布林肯將訪中談台海情勢 美眾議員籲表達支持和平穩定立場 2024-04-23 20:22

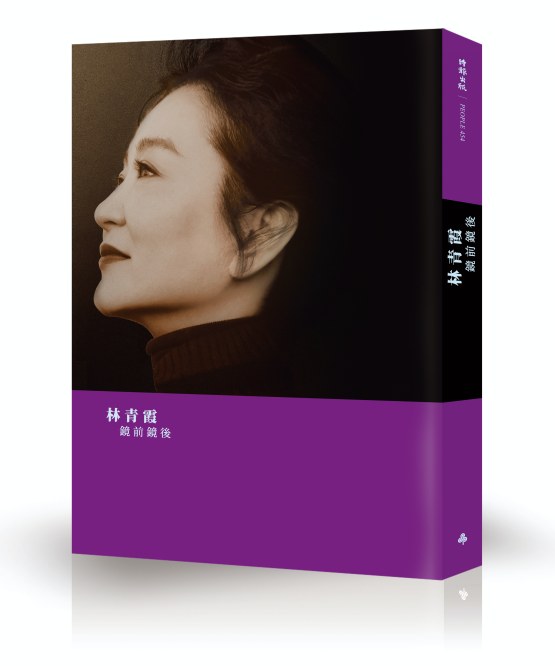

林青霞(右)與江青於武夷山天游峰峰頂合影。(柳浩攝,時報出版提供)

這裏是凌晨四點半,那裏是晚上九點半,二○二○年三月二十六日。我在澳洲,江青在瑞典,剛通完微信,她要我為她的書寫序,我一口答應,在躲避新冠病毒的日子裏,我也不是看書就是寫字。

和江青見面次數不多,自從雙方交換微信之後,經常通話,雖然我們年齡有點差距,生活圈子也不同,但我們卻有説不完的話題,她人生經驗豐富、見多識廣、熱愛創作,在她的言談中,我認識了許多傑出的藝術家和德高望重的文學家,也對她的做人處世哲學感到欽佩。她在瑞典家中避疫期間寫了好多篇好文章,又催生了一本新書,在取文章的題目和書名,她是挺相信我的,這本書她原想取名《唱我的歌兒》,我説太孩子氣,不如用《我歌我唱》響亮點。

以下是去年跟她旅行的一些記錄和對她的印象,就以此篇作為《我歌我唱》的代序。

江青一身是故事。她十六歲離開大陸,十七歲在台灣拍了第一部電影《七仙女》。那年我九歲,跟鄰居大姐姐好不容易擠進台北縣三重市一家舊戲院裏,在人群中站着看完整部戲。我喜歡看電影,喜歡美麗的電影明星,看着七個仙女從雲霧裏飛舞着下凡塵,好生羨慕,當時心裏在想這個飾演七仙女的江青,彷彿在天上的雲層裏,是我永遠無法接近的。

她演《西施》的時候我讀初中一年級。《西施》是花費鉅資的大製作,有許多盛大的戰爭場面和宏偉的宮廷佈景,又是大導演李翰祥執導的。六十年代初在台灣相當轟動,幾乎是所有學生必看的電影。經過了半個世紀,有許多畫面依然記憶猶新。如西施的在河邊浣紗的出場、西施第一次見吳王夫差因心絞痛皺眉捧心的畫面、為取悅吳王在響碟廊的樓梯上跳舞的畫面、吳王被刺西施因為與他日久生情一時不能接受而傷痛欲絕的畫面。

那個時候江青簡直紅翻了天。劉家昌帶她到台灣大學附近巷子裏吃牛肉麵,大明星覺得有趣;劉家昌買了一枚八十元的戒指向她求婚,大明星覺得浪漫,她在最紅的時候嫁給了劉家昌。

她二十歲結婚,二十四歲就離婚了。那是一九七○年的事,報紙天天大篇幅報道他們離婚的消息,新聞是熱鬧滾滾、沸沸揚揚,有一張劉家昌含淚抱着四歲兒子衝出記者招待會的照片至今記得。江青則完全沒有回應,靜靜的消失了,自此以後江青就像人間蒸發了一樣,再也沒有她的消息。

江青當年芳華絕代,她和劉家昌離婚後退出影壇,成為傑出的舞蹈家,也從事寫作。(翻攝自網路)

江青當年芳華絕代,她和劉家昌離婚後退出影壇,成為傑出的舞蹈家,也從事寫作。(翻攝自網路)

一九七八年我和友人及密宗大師林雲去紐約旅行,有一天早上有人按我旅館房間的門鈴,我睡眼惺忪的起床開門,簡直就像做夢一樣,眼前見到的,居然是下了凡塵的七仙女;居然是美若天仙的西施。我半信半疑的問:「你是江青嗎?」她微笑的點頭,說她是來找林雲大師的,我們在房裏等林雲從隔壁過來時,一時不知該説些甚麼,她先開口問我貴姓,我說姓林,她説你是林雲的妺妹?我說不是,我是林青霞,她恍然大悟,忙說:「對不起!對不起!」

那年她三十二歲,已是傑出的現代舞蹈家,我二十四歲,已經拍了七年的電影。自此又過了許多年。再度見面時她六十多我五十多。那次龍應台在港大的沙龍有一場羅大佑的演講,應台説江青會來,我很高興又有機會遇見她,那是我們第二次見面,這次我們聊得比較多,也很投契,從那時候起,我們有了來往。

人生的際遇非常奇妙,我們兩個電影人竟然寫起文章來,而且兩個人的文章經常在《蘋果日報》星期日的「蘋果樹下」,和《明報月刊》相會,在大家文章刊登出來前,已經互通電郵先睹為快了。

江青開始用微信,我們連上了線。自此一個瑞典、一個香港經常在夜深人靜的時候,她一杯酒、一個電腦寫劇本,我一本書、一枝筆看書畫線、寫文章,偶爾停下來聊聊天,經常聊到她入了夜,我天亮了,雙方才關燈睡覺。

江青想去廈門、鼓浪嶼、金門、武夷山,我説:「好,我跟。」她說搭高鐵去廈門,我説:「好,我搭。」她説叫我自己坐火車到廈門,我説:「我帶保鏢。」她説:「不准!」情願到香港陪我一起去。其實我對這些地方一點認識都沒有,只是想跟江青一起出遊,她說怎麼樣就怎麼樣,她説住翁倩玉老家的古屋,我把毛巾、牙刷都帶着。朋友都嚇我説這個時候天氣太熱,蚊蟲又多,有人送迷你風扇,有人提我帶蚊怕水。我只是一腦門子跟江青出遊。

七月二十五日我們一個六十四歲一個七十三歲,兩人拖着三個行李,七十三那個一拖二,一馬當先,走得飛快。六十四那個拖着一個行李緊緊跟隨,過了一關又一關,好不容易到了火車邊,車已關了門。我們望着慢慢開始啓動的火車,茫茫然,心想,這火車真是準時。因為當天已沒有直達廈門的火車,我們只能到深圳轉車,還不知到時有沒有票,到了深圳還得出閘買票,只有走一步算一步。兩人好不容易坐進前往深圳的火車,正神情惘然的喘着氣,只見前面一男士拖着手提行李進車廂,他認出了我,說剛在飛機上看我的電影,這位好心的男士,一路幫我們打聽可不可以網上購票,又帶我們出閘,幫我們找買票的窗口,我們二人就跟着他走,直到一切安排妥當他才離開。

林青霞曾是瓊瑤筆下的最佳女主角,如今林青霞也加入作家行列。(時報出版提供)

林青霞曾是瓊瑤筆下的最佳女主角,如今林青霞也加入作家行列。(時報出版提供)

晚上江青的畫家朋友吳謙,貼心的安排我們入住一個非常特別的地方,隱私性極高,車子開進大閘,古雅的街燈映照着車外兩旁的草地和巨樹,要開一段路才見到右邊的一座房子,上了二樓只見中間一個大客廳,一邊一個大房間。廳外還有一個空着的小房間是給隨從住的。半夜三更我們洗完澡換了睡衣,準備開一瓶吳謙預備的紅酒談談心。二人輕鬆的走出房門,兩邊的門「啪!」的一聲關上,「糟了!房卡插在房裏的牆上,門自動上鎖,客廳竟然沒有電話,我們手機又在房裏,外面黑鴉鴉一片,整座樓就只咱倆。」我説看樣子只有睡客廳了。二人還是摸黑走到樓下,突然發現一座米白色的電話,我趕快拿起電話,幸好有人接,「喂!喂!我們的房卡給鎖在房裏了。」一個六十四,一個七十三,一天擺了兩次烏龍還哈哈大笑樂在其中。

江青睡前喜歡喝杯紅酒,這是我到她房裏聽故事的最佳時刻,她一身棉紗寛鬆長裙,起身拿杯子倒酒,見她背影,長裙飄逸宛如仙子。她灰白的自然鬈髪,臉上的紋路和數十年磨煉出來的芭蕾舞腳,不用多話,這些都是故事。江青總是在笑,說到淒苦的事,她笑,那個笑聲是空的,讓人聽了心疼。説到溫馨的事,她笑,笑聲甜美,也讓人感染到她的喜悅。她的話語都像是分好鏡頭一樣,都是文章、都是畫面,特別吸引人。通常名人、明星説話都有保留,她跟我談話似乎毫不設防。但她也曾選擇沉默,吞下了半個世紀的委屈和苦水。身為一個母親,我非常了解離開幼兒不能相見的痛苦和折磨,尤其是看了她寫的「曲終人不見」章節裏,媽媽對兒子的思念之情。這是她一生的憾事,我只能勸她隨緣。我常在想,像她這樣的遭遇之所以不會得精神病,或許她是把委屈和苦水化成了動力進行創作,舞出了另一個世界。

金馬影展五十週年,她從瑞典飛回台北頒獎,執委會覺得奇怪,怎麼她飛得最遠,機票錢最便宜。原來她坐的是經濟艙,她說這沒甚麼好奇怪,她從來都坐經濟艙,因為她要把每一分錢都花在創作上。她說她在現實生活中一輩子沒染過頭髪,沒修過指甲。眼前這位大明星、大舞蹈家竟然如此之樸實,實在難以置信,我瞄了瞄手指上的寇丹和一頭黑髪,一時也不知説甚麼。

最後一晚,到江青姊房裏聊天,她手舉一杯紅酒優雅的坐在沙發上,那種美是她一生在舞台上、是她一身的故事浸淫出來的,我在心裏讚嘆着。雖然演了大半輩子戲,一上舞台就怯場的我,在這最後的一夜,怎麼都得請她過兩招給我,要她教我怎麼在舞台上出場和謝幕最好看?她即刻起身,張開雙臂從房門小跑步到客廳中央,兩手疊在胸前俯首微笑。噢,我説,原來要小跑步啊?謝幕時鞠躬後要面對觀眾往後退,最後再轉身離去。噢,我説,要這樣退啊?夜深了,第二天她要赴北京為她的電影夢想《愛蓮》奔走,我則回到香港的家。我與江青緊緊的擁抱後退出了她的房門。

八個月前,我和江青徜徉在無限歡欣的旅程中。自從二○二○年到來的前兩天,李文亮吹出第一聲哨子,整個世界日漸進入備戰狀態,所有的一切都改變了,我們沒有一刻不關注疫情的發展,大家各自待在自家的範圍,經常互通信息互傳文章。她放下了羅馬歌劇院的編舞排練,在瑞典自我隔離,但她沒放下創作的熱情。拿出了《説愛蓮》的劇本,準備進行改編成電視劇,拿出了《回望》,準備在大陸出書。很欣賞她這種活在當下、鍥而不捨的精神,她找我寫序,當然是義不容辭。祈望二○二○年的新冠肺炎疫災很快過去,世界回復正常運作,我們也可以實現之前計劃的敦煌之旅。

二○二○年三月二十六日於澳洲農場

(延伸閱讀:林青霞:回到永康街六巷的老家 那張cappuccino色的胖沙發還在)

※林青霞:1972年在台北西門町逛街時由星探發掘,以瓊瑤愛情電影《窗外》出道。1976年轉往香港發展。曾主演超過百部電影,主要包括:《窗外》、《我是一片雲》、《新蜀山劍俠傳》、《天山童姥》、《刀馬旦》、《新龍門客棧》、《笑傲江湖之東方不敗》、《東方不敗-風雲再起》、《白髮魔女傳》、《刀劍笑》、《重慶森林》和《東邪西毒》等等。1975年以《八百壯士》,奪得了亞太影展最佳女主角;1990年則以《滾滾紅塵》一片贏得金馬獎最佳女主角的榮譽。2011年出版第一本散文創作《窗裏窗外》;2014年出版第二本散文創作《雲去雲來》;2020年出版第三本散文創作《鏡前鏡後》。

熱門影音

熱門新聞

- 《淚之女王》金秀賢逼哭觀眾迎來出道第3次爆紅 寵溺金智媛超甜蜜收視超越《愛的迫降》

- 投書:如果F15EX能加入台灣空軍

- 《不夠善良的我們》林依晨不忍賀軍翔婚姻冷暴力 「簡慶芬出軌」演技大噴發掀淚海

- 最多現省 486 元!拿坡里披薩、炸雞「買一送一優惠」只到月底 12 塊雞腿、腿排只要 399 元

- 《慶餘年》肖戰大學受封校草青澀帥照曝光 他因「這理由」不敢發自拍全網笑翻

- 《長月燼明》白鹿新劇搭檔《蓮花樓》曾舜晞爆不和 他「妝造醜翻」疑遭打壓粉絲氣炸

- 《去有風的地方》劉亦菲現身LV大秀「裙子像鋼刷」遭群嘲 卻因這理由反轉負評好感狂飆

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折