上報 Up Media

toggle- 最新消息 台灣第一人!他勇奪美國變裝實境秀后冠 蔡英文祝賀 2024-04-20 17:40

- 最新消息 桃園新屋今又停電 張善政:這不是台電總經理能解決的問題 2024-04-20 17:03

- 最新消息 身體老化最怕這個問題?8 成熟齡族未老先花 温昇豪:新式老花雷射手術 CP 值超高 2024-04-20 17:00

- 最新消息 【明天播出】楊冪新劇《哈爾濱一九四四》搭檔秦昊 預告曝光她僅露臉8秒慘淪鑲邊女主 2024-04-20 17:00

- 最新消息 預測員工去向、留住新進人才 日本企業求助人工智慧 2024-04-20 16:50

- 最新消息 七旬婦裝2針孔偷拍房客 理由竟是「怕在屋內吸毒要蒐證」 2024-04-20 16:22

- 最新消息 《長月燼明》白鹿新劇搭檔《蓮花樓》曾舜晞爆不和 他「妝造醜翻」疑遭打壓粉絲氣炸 2024-04-20 16:00

- 最新消息 【廢死論辯】為死囚請命!王牌人權律師父子檔登庭對戰法務部悍將 2024-04-20 16:00

- 最新消息 柯建銘轟黃國昌助「藍」為虐 被問徐巧芯名牌衣秒回:對她沒興趣 2024-04-20 15:37

- 最新消息 《群星閃耀時》李現甜戀任敏熱度超越《承歡記》 戲外她視他為「人生反指標」笑翻全網 2024-04-20 15:00

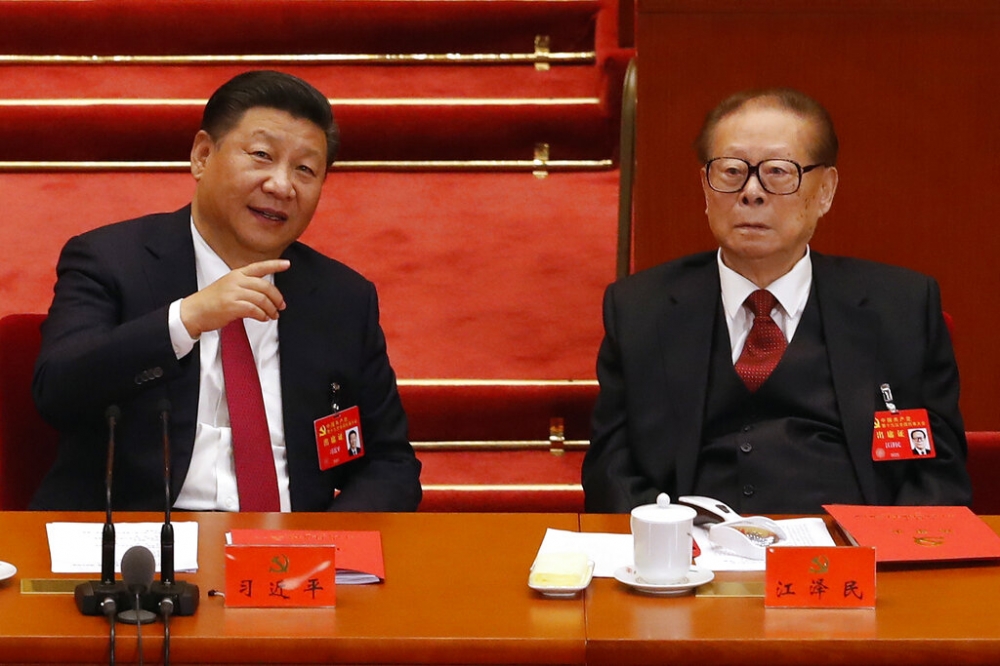

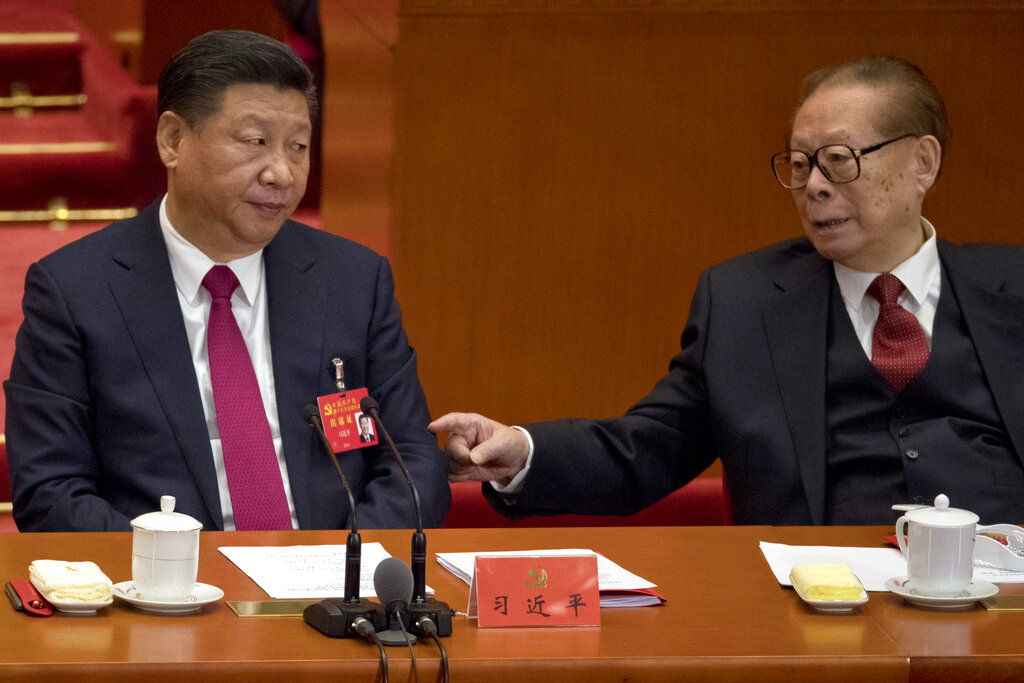

江澤民從來沒有將中國帶往民主自由之路的想法。(美聯社)

每一個獨裁者的死亡,都是我的節日。

西奧斯古死掉了,金正日死掉了,海珊死掉了,格達費死掉了,卡斯楚死掉了;鄧小平死掉了,李鵬死掉了,江澤民也死掉了。有的人是非正常死亡(被民變或戰爭推翻並處決),有的人是正常死亡(壽終正寢),我當然更樂意看到前者的發生,但中國獨裁者的終局大都是後者——因為中國是一片為奴之地,中國人身上沒有足夠的反抗意志和不服從的勇氣。

用肯定江澤民來否定習近平

江澤民死掉之後,海內外出現一股懷念和頌揚的浪潮。據香港「獨立媒體」報道,有從中國來港讀書的博士生表示,江澤民個性鮮明且有強大魅力,自小受其影響,故特意跟隨江攻讀工程學:「是我一直以來很喜歡的領導人……我內心只有江主席。」他更不禁潸然淚下,一度摘下眼鏡拭淚。還有香港本地居民、八零後鄭先生攜同七歲兒子到中聯辦弔唁,他表示,回想九七回歸在家看電視直播,最記得江澤民出現的一刻。他讚賞江帶領中國由「一窮二白」發展至當前經濟盛況,又指香港已回歸多年,期望香港繼續好下去。但這類自發悼念之人是少數,更有人揭發,是香港的中資機構安排員工獻花,安排了統一的白菊花,清一色的白口罩,更安排了旅遊巴「貼心」接送,獻花過程必須自拍交差,「這只不過是一群弄虛作假的戲子悼念另一個戲子!」

很多中國民眾懷念江澤民,只是一種策略式的表態:用肯定江澤民來否定習近平,這樣做相對比較安全。甚至還有人建議,用悼念江澤民來掩護方興正艾的白紙抗議。但我無法認同這種升級版的斯德哥爾摩綜合征——如同一個被販賣多次的奴隸,在被新主人毒打一百鞭時,懷念曾毒打他五十鞭的舊主人。奴隸與奴隸主之間的關係,原本是對抗性的,如今卻變成「一個願打,一個願挨」,正如心理學家弗洛姆所說,人們選擇服從的原因在於:服從行為能使人成為受膜拜力量的一分子,於是服從者也變得強大起來。「我不會出錯,因為這個權勢替我作了主。我不會孤獨,因為這個權勢高高在上地庇護著我。」權勢宣揚不服從是一種罪惡,服從是一種美德,一旦這種觀念廣而告之、深入人心,多數人便欣然接受服從性而鄙視不服從性,因為這是趨利避害,而且他們不必再為自己不作為的懦弱自責。

與其前任鄧小平及後任胡錦濤、習近平相比,江澤民身上確實具有某種戲子特質,最典型的表現就是他特別喜歡在公共場合秀英文。一九八九年,江澤民在與遊行示威的學生爭辯時,曾大段背誦美國《獨立宣言》,以顯示他也認同自由民主。一九九八年,江澤民在會見辜振甫時,使用了多種語言,英文、俄文、德文、義大利文,全都賣弄了一手,並且即席唱抗戰時期流行的林念兒畢業歌、日本童謠,以及京劇。此外,還引用魯迅的詩和蘇東坡的詞來形容兩岸關係,天南海北,東拉西扯,以炫耀其博學。二零零零年,江澤民在接受美國電視節目《六十分鐘》的支持人華萊士採訪時,滔滔不絕地以英文背誦林肯的葛底斯堡演說的開篇部分——那是他在學生時代在上海交通大學求學時候學習到的知識,那是一個教育相對自由的時代。江澤民的這種表演頗有迷惑性,賓夕法尼亞大學當代中國研究中心研究學者馬瑞欣在江澤民死後轉發了一段其接受華萊士採訪的片段,評價說:「一個很複雜的人,非常複雜的政治遺產。但有一件事至少是肯定的:過去一百年裡沒有任何一個中國重要領導人願意降下身段、接受這樣的採訪,更不會在這樣的場合下表現得如此出色。」

說幾句上海腔英文的獨裁者

江澤民的英文秀最出風頭的時刻,是二零零零年十月二十七日,在他與董建華等人一起出席的記者會上。香港有線電視女記者張寶華詢問其是否「欽點」董建華兩年後連任特首,引發江澤民發飆,認為「欽點」一詞使用不當,強調自己只是「支持」董建華連任。他猛然起身,走到這名女記者生前,先是炫耀自己去過西方列國、見過世面,與華萊士這樣的名記者「談笑風生」,然後「以長輩的身份」手舞足蹈地厲聲訓斥說:「Too young,too simple!sometimes naive!」(太年輕、太膚淺,甚至無知)此段視頻廣為傳播,被眾人引以為笑料。江澤民在這一段即興發揮的講話中,說出了江時代最大的特色——「悶聲發大財」。後來,我在香港接受張寶華採訪,這位「太年輕、太膚淺」的、身材嬌小女記者告訴我,當時身材魁梧如熊的江澤民突然竄到她面前,如泰山壓頂般,讓她頗為驚嚇,卻也讓她「一戰成名」。不過,此後再也沒有中國最高領導人像江這樣在公共場合如此「真情流露」了。

這一幕清晰地顯示,會說幾句上海腔英文的獨裁者,仍然是獨裁者。就如同倪匡所說,會用刀叉吃人肉的食人族,跟直接用手吃人肉的食人族,都是食人族,有了刀叉、有了雪白的桌布和餐巾,其本質並無改變,離「文明」並沒有進一步。

《紐約時報》發表了資深駐華記者儲百亮撰寫的長篇報道《中共前最高領導人江澤民去世,享年九十六歲》。我在北京時,儲百亮曾多次訪問我,還為我寫過專訪報道,然而,他的這篇關於江澤民的文章,我完全無法苟同。這篇文章雖提及江澤民鎮壓法輪功以及跟西方就人權問題發生激烈爭論,但對其褒多於貶。文章寫道:「江澤民領導了鄧小平時代開啟的資本主義轉型,這可以說是他的標誌性成就之一。」這句關鍵性的評價,離事實相差十萬八千里遠。作者在這裡用錯了「資本主義」這個概念——江澤民時代興起的不是西方意義上以自由市場、自由競爭為核心的「資本主義」,而是太子黨壟斷國家經濟命脈、然後少數代理人(管家)及部分中產階級分潤的「權貴資本主義」或趙紫陽晚年在幽禁中所說的「裙帶資本主義」。這種概念的錯置,會造成對江澤民錯誤的歷史定位和評價,也會造成對共產黨政權本質的錯誤解讀。西方主流媒體屢犯這種低級錯誤,比如將中共領導人稱為「總統」,乃是「名不正言不順」——直到川普時代,美國國務卿蓬佩奧才正式在國務院的官方文書中將這個錯誤糾正過來,將冷戰時代對蘇聯領導人的稱呼沿用到如今的中國領導人身上:不是總統,而是共產黨的「總書記」。若連敵人的身份是什麼也搞不清楚,又怎麼可能打敗敵人呢?

《紐約時報》的報道中採納了諸多美國政府前官員、智庫人士及前媒體記者對江澤民的正面評價。江澤民時代曾任美國駐華大使的芮效儉說:「有種觀念認為他就是一個小丑……但我始終覺得很荒唐。他很清楚如何在中國高層的政治叢林中穿行,這絕不是一個簡單的人物。」曾隨同柯林頓訪華的記者奧維爾·謝爾(現為紐約亞洲協會美中關係中心主任)說:「你可以看到,他不想被認為是一個陳腐的列寧主義領導人,謹慎地去照本宣科。他希望中國從封閉孤立中走出來。」前中央情報局分析師強生說:「將民營企業家納入黨的決定是一件大事,他為此承受了巨大非議。江澤民認為,他們是一個蓬勃發展的階層,可以把他們請到帳篷裡,也可以看著他們在帳篷外鬧事。」

需經過「翻譯」才能發掘背後的真相

另外,美國之音報道,前中國美中商會主席詹姆斯·齊默爾曼在推特寫道:「江澤民是有著複雜政治遺產的複雜人物。但他鼓勵了許多中國大陸人擁抱世界——去世界旅行,從中學習,對其尊重。習近平不是江澤民。」新加坡國立大學東亞研究所主任郝福滿評論說:「江澤民主持了一段經濟改革的黃金時期。社會主義市場經濟、三個代表、(進入)世貿組織。有人認為那些是因為天安門(學生抗議)而做出的回應,但我想江澤民和朱鎔基僅僅是出於相信中國能為它的人民做得更好。」

這些人為什麼如此褒揚江澤民?正如《紐約時報》的文章中所說:「江澤民向外國投資者示好,在其領導人居住地中南海接待了跨國公司的首席執行官們。他鼓勵建立大型中外合資企業,從而幫助將中國變成了製藥、電腦、汽車等領域的全球主要生產基地。他向中國東海岸城市做出了數以十億美元計的巨額國家投資,特別是他的政治權力基地上海,創造了一個第一世界大都會,給來訪者留下深刻印象。」

在我看來,此類如同中共官方宣傳稿的文字,是需要經過「翻譯」才能發掘出背後的真相:江澤民時代,是中共寡頭、太子黨與西方跨國資本聯手「悶聲發大財」的時代,數千萬國企工人失業後被掃地出門、淪為赤貧市民,上億農民工充當支撐「中國模式」的奴隸勞工,官場腐敗肆虐,環境遭到毀滅性破壞,道德倫理更是跌倒歷史上的最低點。經濟發展付出的代價遠遠大於經濟發展本身。這一切是誰之過?

《紐約時報》的報道中還寫到,當柯林頓總統在一九九八年訪華時,「江主席放棄了一貫的謹慎小心,在中國電視上直播了聯合新聞發布會」。當時我正在北大讀書,柯林頓在北大的演講也在電視台直播,但我更知道,現場的北大學生,每一個都是經過精心挑選的學生黨員。這篇報道沒有提及同時發生的另一件大事:柯林頓訪華前後,中國國內民主人士發起組建「中國民主黨」,是六四後中國民主運動的重要事件。組黨人士在一年之內共有三百多人被抓捕、判刑,刑期加起來達到兩千年——此一事件表明,江澤民並不是不咬人的猛獸。

江澤民時代,確實是很多人的「黃金時代」,他們過得風生水起、威風八面。國安部高級特工及房地產大亨郭文貴在北京圈地蓋豪宅,經營頂級會所,富可敵國;中央黨校教授蔡霞風塵僕僕地到全國各地以欽差大臣的身份宣講江澤民的重要理論「三個代表」,連封疆大吏都拜倒在她的石榴裙下;馬雲、馬化騰等人更是掘到了第一桶金,開始在「虛空的虛空」的網路世界點石成金,同時幫助中共打造數位極權主義的囚籠。與此同時,劉曉波等異議人士受到的迫害一點都不溫柔,數千萬女性被強制墮胎、絕育,就連幾名大學生組織「新青年讀書會」也被判處重刑。我本人所遭遇的殘酷迫害即始於江澤民時代:二零零零年,我從北大碩士一畢業就失業,中國現代文學館撕毀與我的工作合同,江澤民寵幸的中宣部部長丁關根下令,中國任何的媒體和學術機構都不得為我提供工作機會,而我那時並未在海外媒體發表「反共、反華言論」,只是在國內媒體上發表了一點「打擦邊球」的雜文而已。如果說江澤民對外交往沒有習近平那麼強硬、對內的鎮壓也沒有習近平那麼殘酷,那並非因為江澤民比習近平仁慈,其原因若用動物世界的比喻來形容就是:以黃鼠狼的實力而論,它的目標就是偷雞吃;而黃鼠狼一旦蛻變成獅子老虎,它要吃的可就是野牛和羚羊這樣更大的獵物了。

江澤民從沒有將中國帶往民主自由之路的想法

習近平時代之前,西方跨國公司、政客、學者到中國享受「超級國民待遇」,跟中國太子黨一起吃香喝辣、親炙環肥燕瘦,他們當然懷念江澤民。當然,西方為了將這一共謀關係合理化,炮製出一個看似合情合理的「現代化理論」——一旦專制國家的經濟發展起來之後,就會出現一個龐大的中產階級,這個中產階級會推動民主化,共產黨官員也會蛻變為資本家,逐步放棄一黨專政和馬克思主義,接受西方的「那一套」。於是,西方的「和平演變」就能「不戰而勝」。這套說辭將他們到中國淘金合理化了。等到習近平在中共二十大上赤裸裸地提出「中國式現代化」的概念之後,西方這才意識到該理論已完全破產——有錢的共產黨仍是共產黨,它不會將到手的財富和權力拿出來給老百姓分享,它只會繼續將長肥的韭菜統統割下,所謂「馬無夜草不肥」。對此,在江澤民和朱鎔基政府時期開始記者生涯、現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授的吳木鑾在推特上寫道:「如今看來,我們當時以為政權會走向開放、透明、民主,有些『太單純,太天真』了。」

江澤民從來沒有將中國帶往民主自由之路的想法。美國政治經濟學家戴倫·艾塞默魯和詹姆斯·羅賓森在《自由的窄廊》一書中指出,過去兩千五百年來,中國走在專制之路上,遠離自由窄廊,如今不可能快速走到「歷史終結的盡頭」。中國不可能按照西方一廂情願的「現代化理論」走向民主化,也不可能在根據專制路線安排的經濟體系中實現強而有力的創新。中國與此前的蘇俄可以在某些領域以舉國之力實現的技術上的趕超和突破,但都是為瞭解決狹窄領域中的特定問題,而且還得益於對西方技術的轉移或偷竊。這兩位學者繼而分析說,專制國家可以提供巨量資源,命令個人努力工作,卻不能命令眾人生出創意。創新的土壤是自由,沒有自由,就不可能有創新,而「具有中國特色的自由其實毫無自由」。

這就是江澤民所留下的有毒的遺產。在歐威爾的《動物農莊》中,用兩條腿走路的豬,仍然是豬,不是人;在江澤民及其繼承者統治的中國,即便人人都像江澤民那樣說得一口流利的英語,他們仍然不是享有基本人權的現代公民。

※作者為美籍華文作家,歷史學者,人權捍衛者。蒙古族,出身蜀國,求學北京,自2012年之後移居美國。多次入選百名最具影響力的華人知識分子名單,曾榮獲美國公民勇氣獎、亞洲出版協會最佳評論獎、北美台灣人教授協會廖述宗教授紀念獎金等。主要著作有《劉曉波傳》、《一九二七:民國之死》、《一九二七:共和崩潰》、《顛倒的民國》、《中國乃敵國也》、《今生不做中國人》等。