上報 Up Media

toggle- 最新消息 秦昊《哈爾濱一九四四》熱度超越楊紫《承歡記》奪冠 他分飾兩角狂瘦12公斤內幕曝光 2024-04-27 13:33

- 最新消息 「美台21世紀貿易倡議」二輪談判29日登場 聚焦勞工、農業及環境3大議題 2024-04-27 13:33

- 最新消息 Toyz販毒關定了 秀30張公益感謝狀打悔過牌無效仍判4年2月 2024-04-27 12:54

- 最新消息 檢測報告造假逾30年! 日本老牌藥品「正露丸」遭勒令暫時停產 2024-04-27 12:46

- 最新消息 七寶媽三度道歉止不住火 13家廠商切割她急關粉專遭諷「又去避風頭」 2024-04-27 12:18

- 最新消息 《春色寄情人》李現擔任遺體修復師原因太揪心 他「隱忍式哭戲」封神全網讚嘆 2024-04-27 12:18

- 最新消息 發現二戰時期未爆彈 德甲美茵茲隊主場暫時關閉 2024-04-27 12:04

- 最新消息 金智媛《淚之女王》演活傲嬌千金「洪海仁」爆紅 她取代IU、朴恩斌奪女主內幕曝光 2024-04-27 12:00

- 最新消息 離譜!高鐵列車長酒駕值勤 檢舉人:已非首次規避酒測 2024-04-27 11:43

- 最新消息 台灣地震頻率「衝破天際線」 氣象署估餘震持續3至6個月 2024-04-27 11:10

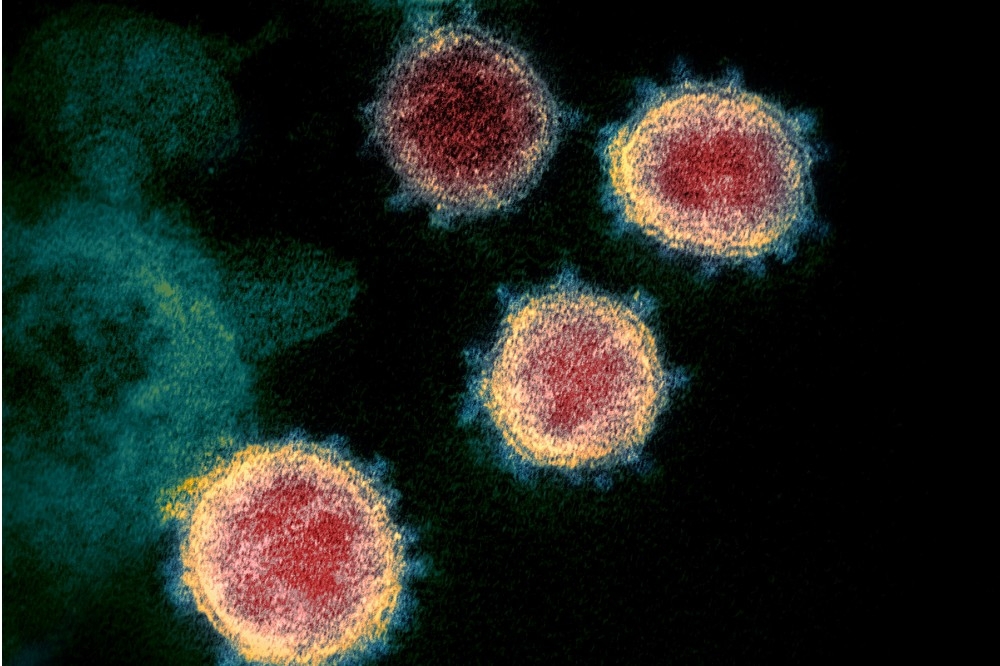

除役核電廠必須等待幾十年以上才能拆除,如何安置貯存具有放射線的物料,是一大難題,對地方來說,更是永存的惘惘威脅。(維基百科)

反核運動在臺灣走了將近四十年,我也已經八十六歲,作為一個反核運動者、一個物理學者,在此和新世代的運動者及年輕人分享一些我的想法。

一九五三年美國總統艾森豪在聯合國大會上,公開呼籲世界上科技先進的國家,應該積極研發原子能的和平用途。美國核工界在賓州西坪港(Shippingport),也開始建造世界上第一座核電廠,並於一九五七年完工且商轉售電。這樣成功的案例,激發了英、法等國的興趣,積極開發不同類型的核能發電廠。沒有能力與技術自行研發的國家,特別是第三世界的小國,就向歐美先進國家購買,核能發電一時成為時尚,各國紛紛搶先興建。第三世界國家會急著興建核電廠,是因為它們發現鈾燃料燃燒後會產生鈽,而把鈽分離出來就可以製造原子彈。

臺灣於一九七○年開始建造核能一廠,其後核二廠和核三廠也陸續興建完成。核能發電是一個新興的工業,帶來新的風險,這個風險有多大,沒有一個機構曉得如何估算。即使是最早發展核電的美國,也無法評估核災的風險,因此保險公司都不願賣保險給核電廠。為了發展核電,美國國會特別設立《普萊士—安德森法案》(Price-Anderson Act),由政府撥出資金,作為核電廠發生事故時的損失賠償。

我出生於一九三八年,一九六四年赴耶魯大學讀物理學博士班,當時全校大約只有十個臺灣人,大部分都很節儉及害羞,不太與當地的學生或老師交流,雖然我的家境也沒有太多餘裕,但我覺得自己既然都來到美國,就該做在這裡才能做的事,所以每週五我都會找系上的老師同學一起聚餐。這些人其實就是師承愛因斯坦、奧本海默等人的學者,大家都是同一個圈子的人,透過這些私下聚會交流,交換有關核能研究的最新資訊,因此奠基我對核能的理解,也在潛移默化中引導我走上反核之路。

一九七一年回臺灣時,幾乎沒有任何學者在「討論」核能,更遑論辯論,亦或出現今日我們看到的「擁核派」、「反核派」。當時,核工業被塑造為一種高度專業及機密的事情,又是國家重大建設,在戒嚴時期,幾乎無人敢公開反對,或者根本無從反對起。後來我去巴西的巴西利亞大學物理研究所客座,一九七六年回臺,到臺大物理系任教,開始透過課堂討論核能、傳遞反核的訊息,當時每堂課都有「職業學生」來監視,但我認為自己是秉持學術良心在傳遞知識,所以依然繼續做下去。

我不是沒有擔心。那段期間國外發生許多環保人士遭暗殺的事件,其中一人是在等紅綠燈時,遭人從後方推到車道上,被呼嘯而過的車撞擊身亡。得知此事後,很長一段時間我在十字路口等紅綠燈時,一定讓自己離車道遠遠的。日常生活中我可以小心翼翼,但在課堂和街頭上,我仍要講我認為正確的事。我的太太徐慎恕很久以後才說到,那段期間她非常害怕我會被暗殺。我的一位大學同學也提醒我:「反核是擋人財路!」現在的年輕人聽了可能覺得匪夷所思,但在戒嚴時期,的確難保發生「離奇事件」。

在美國時,我發現科學家們都很願意參與公共討論,對國家政策提出見解,但回到臺灣後,我雖提倡反核,卻沒有其他學者來跟我「辯」,那些所謂核工專家,只將蓋核電廠當作是一份工作,沒有深刻思考背後的意義。科學家不關心國家整體發展,只用最簡便的方式在「做學術」,令人灰心。

雖然那時臺灣還沒有反核運動,但民間社會仍然有很豐沛的力量在蠢蠢欲動。左翼的《夏潮》雜誌於一九七六年創刊,創辦人蘇慶黎是我太太的高中同學,我們和這群人,一起討論各種議題,也參與各種社會運動。我認為,街頭抗爭不只是逼政府,也是逼著社會一起來討論。反核被認為是拖垮臺灣社會進步的機會,那我們就好好來討論是否真的如此。

我在好幾場反核遊行及行動中擔任總指揮或總領隊,記得一九九四年立法院的表決,違法把核四八年預算一次編列強行通過,上萬的場外群眾情緒沸騰。有民眾駕小車衝撞立法院周邊拒馬,結果馬上被鎮暴警察爆打帶走。這時群情更激憤,想要衝進封鎖區,但我請一些環盟工作人員和志工手拉手在拒馬鐵絲網的缺口組成人牆,因為封鎖線後是滿滿的鎮暴警察,衝進去只會有更多人被毒打被抓。這個時刻其實相當矛盾,我當然與大家相同,對於當下的狀況相當氣憤,但是作為總指揮,又必須保障大家的安全。安全了,我們才能繼續下一次的運動,反核是一場長期抗戰。

沒有抗爭的時候,我就到地方上跟鄉民講解核電的危害,我的哥哥就住在貢寮,所以我也很瞭解當地的狀況。貢寮有很多漁民,我作為一個物理學者,當然不是去跟他們說反應爐的原理和機制,這個大家聽不懂,而是和他們討論蓋核電廠會如何影響漁民生計,這個大家就有切身的感受,尤其靠海吃飯的人,對於海洋的變化比其他人更加敏感。一九九七年的「反登陸大圍堵」演習行動,漁民們駕駛上百艘漁船開往海上,放火燃燒掛有美日國旗的手製核反應爐模型,這是大家想出的另類抗爭。一些老漁民平時在陸地上走路巍巍顫顫的,一上船,每個都生龍活虎、意氣風發,展現了骨子裡的漁民氣魄與對海洋的情感。

我也曾和張武修老師到蘭嶼採集沙子樣本,拿回本島化驗,發現沙中含有輻射。擁有核電廠的國家,要面臨兩大難題,其一是核廢料的處理,另外是核災的處理。核電廠在世界上運轉了幾十年,仍沒有找到核廢料處理的方法。一般的處理方式,就只將它們存放在廠區內的水池,低階的核廢料以乾式貯存在廠區內。蘭嶼的核廢料貯存場遭當地居民反對後,其後產出的核廢料都放在核電廠的倉庫。至於核電廠,-旦發生事故,目前的處理方式只有一個:疏散。一九七九年的美國三哩島如此,一九八六年的蘇聯車諾比和二○一一年的日本福島也都是一樣。事故後,這些地方的人,家鄉永遠成為傷心之地。

臺灣的核一廠於二○一九年停機除役,核二廠於二○二三年除役,核三廠則預定二○二五年除役。這些除役電廠必須等待幾十年以上才能拆除,屆時如何安置貯存具有放射線的物料,是一大難題,對地方來說,更是永存的惘惘威脅。

總之,回頭來看,當年興建核電廠是一個錯誤。

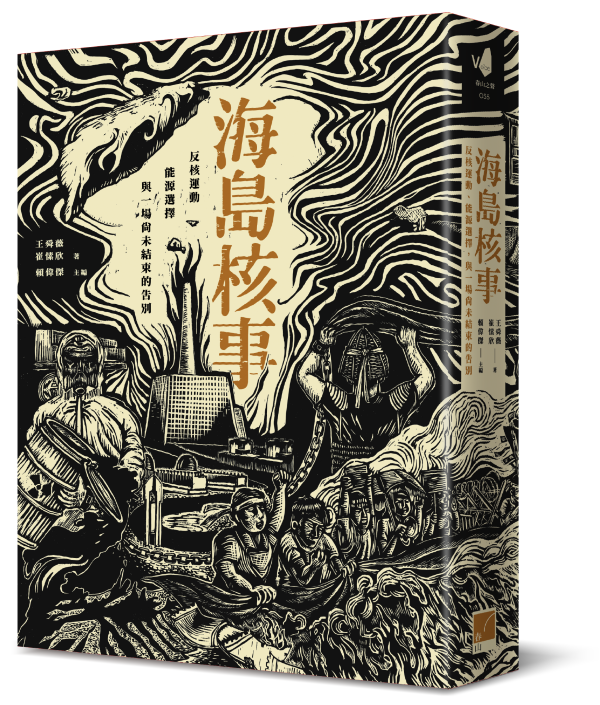

※作者為臺灣大學物理學系退休教授、前臺灣環境保護聯盟會長/本文為《海島核事》推薦序,春山出版,書籍作者王舜薇2008年開始關注反核運動,當過記者、雜誌撰述、環境組織專職,目前在公民社會領域從事研究工作。崔愫欣大學時期加入輔大黑水溝社,參與學生運動,跨校共組學生環保工作隊進行訪調,立志投入環境運動。

熱門影音

熱門新聞

- 【吳磊哭哭】趙露思與張藝興現身新疆爆熱戀 3大證據被抓包全網沸騰

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折

- 成毅新劇虐戀李一桐預告曝光400萬人爭睹 他白髮揮舞火劍帥度超越《蓮花樓》

- 大雨狂炸補水!曾文水庫降雨達18毫米 南化水庫7小時進帳逾4萬噸

- 白敬亭、章若楠演《偷偷藏不住》姐妹作 兩人甜摟畫面曝光3敗筆被嘲「情侶變父女」

- 肖戰新劇搭檔《惜花芷》張婧儀3大高甜名場面搶先看 兩人夜會甜蜜相擁CP感爆棚

- 楊紫《長相思》虐戀檀健次、鄧為掀淚海 第二季張晚意冷血復仇埋悲劇結局

- 《春色寄情人》李現、周雨彤CP感爆棚收視狂飆 兩人戲外被喊「在一起」竟都羞紅臉