上報 Up Media

toggle- 最新消息 藍點名NCC外傳新委員翁柏宗、羅慧雯「意識形態強」 怒轟:絕不接受 2024-04-25 15:43

- 最新消息 《春色寄情人》李現360度甜吻周雨彤畫面超酥麻 她主動獻身名場面恐因「這關鍵」遭刪除 2024-04-25 15:10

- 最新消息 快訊/大雷雨強襲4縣市! 11縣市大雨特報雨彈狂炸 2024-04-25 15:05

- 最新消息 買便當送飲料 80 元有找!全聯美味堂熱便當推「世大運鹹酥雞」新口味超值開賣 2024-04-25 15:00

- 最新消息 全球首例!威尼斯今起開徵入城費 一日遊不繳175恐被罰1萬元 2024-04-25 15:00

- 最新消息 台北市林森北路「六條通」詭異命案 女雙手反綁、頭套塑膠袋套亡 2024-04-25 14:49

- 最新消息 才與媽媽通話!北市中正一分局男警自戕 「頭部中彈」送醫不治 2024-04-25 14:22

- 最新消息 前立委助理張書維涉襲胸、性侵女記者 更一審逆轉判3年2月 2024-04-25 14:19

- 最新消息 【有片】挺巴勒斯坦示威蔓延全美大學 眾院議長威脅出動國民兵鎮壓 2024-04-25 14:18

- 最新消息 輔大偷拍狼出沒?女大生如廁抬頭赫見手機 男大生辯:只是伸手穿衣服 2024-04-25 14:12

對於「歷史客觀性」的強烈懷疑已漸漸退潮,在巨大衝擊之後留下的,反倒是後現代所留給史學工作者的一些反思。(維基百科)

…回過頭去看一九六○年代以來的史學導論經典名著《何謂歷史?》,便有若干不同的想法。一九六一年,英國的俄國史專家卡耳(E. H. Carr)寫了一本《何謂歷史?》(What is History?),這本書是所有西方大學歷史系的入門書,雖然後現代史學挑戰那麼厲害,但此書仍經久不衰,可以在美國任何書店買到。該書寫於一九六○年代,距今已近六十年,但我認為我們可以藉此回顧,在經過時間的變化後,人們對歷史究竟產生什麼不同的看法。

照後現代角度來看歷史的真相是不可能得到的,連很謹慎的史學家伊格爾斯在《二十世紀西方史學》最後一章也講,雖然不敢說可能得到絕對客觀,但是我們希望盡可能做到「趨近客觀」。卡耳已經是他那個時代相當前衛的史學家,書中有許多部分回顧起來仍然相當新,但他絕不會想到後來從文學、語言、哲學跑出一些人對史學的客觀性做出重大的一擊。以下我想從前面的新史學潮流出發,重新反思卡耳這一本書中的若干論點。

首先,什麼是歷史事實?卡耳說歷史事實與一般事實不同,一般事實很多,而歷史事實是歷史學家挑出其中一部分。但卡耳絕對沒想到歷史研究範圍可以如此寬廣:如身體的歷史、圖像史、感覺的歷史、心態的歷史、下層百姓的歷史、婦女的歷史。另外如傅柯(Michel Foucault)所寫的瘋子的歷史、診療院的歷史、法國公共衛生的歷史等等,這些都是卡耳所沒想過的。

接著是歷史中的英雄與個人,卡耳在書中談很多個人和社會關係,對此他持調停之見,認為個人和社會都很重要。可是過去幾十年歷史的發展,似乎傾向於認為個人並不重要,尤其是年鑑學派幾位大師認為個人只是泡沫,個人是被整體結構決定的,甚至於如後來日常生活史、小歷史宣稱要擺脫布勞岱那麼大的歷史架構的這些史家,其實也沒有真正如卡耳所討論到的對歷史有舉足關鍵的英雄或重要的政治人物。卡耳在講個人與社會時,重視的是大人物,很少談到下層百姓。

對歷史必然性與偶然性的討論,也是卡耳書裡的重要一章。在他寫此書之前,史學理論方面有一篇以撒.柏林(Isaiah Berlin)所寫影響重大、轟動一時的文章─〈歷史的必然性〉(Historical Inevitability),卡耳對這篇文章非常反感。不過現在看起來,卡耳對以撒.柏林有很大誤解。在《何謂歷史?》書中凡是提到以撒.柏林〈歷史的必然性〉時,他總是有意無意爭辯說以撒.柏林是主張偶然論。但閱讀以撒.柏林那本書和其他相關著作的會瞭解到,其實以撒.柏林只是認為「人」在歷史發展中有相當大的自由性與主動的角色,並不是如馬克思所講是歷史定律的囚徒,一定按幾個階段論發展。以撒.柏林認為人有自由意志可以左右歷史,但那並不一定就是偶然論。

卡耳在書中提到很多因果觀念,可是他的因果觀念多是一對一的因果觀念。從年鑑學派以來所講的是結構和個人的關係,結構式的因果觀對卡耳而言是陌生的,卡耳可能沒有意識到可以有結構和個人的因果關係。

最後,想談人是否能擺脫成見來研究歷史?若看過去幾十年流行的詮釋學或後現代對人的先入之見或偏見的反省或批判,尤其如伽達瑪的詮釋學認為沒有preunderstanding,沒有prestructure,沒有這些先入之見,要瞭解一個東西是不可能的;人不可能如同笛卡爾的理想澄清到如同一面光明鏡子般去看一件東西,而卡耳還留在過去傳統中,雖然相當有保留,可是他似乎沒法瞭解歷史研究要在承認人不能如笛卡爾講的像清澈的鏡子的前提下,而且是因為有那麼多先入之見才能瞭解歷史。

二十世紀結束前的幾十年,史學的發展使人們思考歷史的因果和客觀性都產生巨大變化,對照卡耳的書,許多是他所沒想到過的,所以有很多想法要變。新的並不一定是對的,但是可以做為一種對照。

後現代風潮,沛然莫之能禦,但是迎頭痛擊的書也不少,我印象比較深刻的是伊凡斯(Richard Evans)的《為史學辯護》(In Defense of History),以及澳洲史家溫楚特(Keith Windschuttle)一九九六年寫的《謀殺歷史》(The Killing of History)。近年來,我個人的觀察認為,對於「歷史客觀性」的強烈懷疑已漸漸退潮,在巨大衝擊之後留下的,反倒是後現代所留給史學工作者的一些反思。後現代提醒我們,做為一位歷史學家,必須承認人的有限性;後現代也提醒我們一件事,歷史是這麼多東西下的產物,有這麼多的先入之見、背景、權力、政治、文化社會因素支配歷史的寫作,所以史家是有限性的存在,做為一個歷史工作者要時時以此提醒自己。

我必須坦白承認,對於西方新史學的觀察基本上到前述為止,所以我對近一、二十年來的新史學潮流並沒有發言的資格。但是,我前面所提到的種種新史學潮流,大多仍有其勢力與影響,其中「年鑑學派」似有衰退的跡象。另外,特別值得注意的是,在過去十多年來,有一股新的史學潮流興起─「全球史」。我對這一個潮流並沒有深入的觀察與瞭解,只能浮泛地寫幾句。「全球史」重視「全球關聯性」。在「全球史」視野中,空間的想像受到很大的強調。

「全球史」不以「國家」為限,而過去的史學則每每是以此為限,不只是政治史如此,其他許多領域的歷史也是如此。沒有了這個界限,往往不知道如何著手寫史。但是有許多東西的流通,是不以「國」為界限的,譬如人口的移動、思想、概念、流行病、瘟疫、物品、醫藥、器物、原料等等,所以「全球史」有其切要性。譬如在處理思想、概念時,應該注意跨國界傳播、涵融、流通;譬如普世人權或同胞愛的觀念,全球史的視野促使人們考量它們在全球各地的發展,而且注意到它們受到各地不同語言、文化形塑的情形。所以全球史與各地的文化史,不但不互相衝突,還可以是好夥伴。

在回顧了我所親歷的新史學潮流之後,想以三點反思做為結束。第一,在執筆改寫這篇文章時,我發現在我擔任史語所所長時所規劃的《中國史新論》(共十冊,聯經出版公司印行)中的主題,與前述的種種新史學趨勢有相互的關聯。不過,我最初的規畫中有「政治史」,但後來因組稿困難而未峻事,這多少也反映了「政治史」沒落的實況。

不過近年來,我瞭解到「新政治史」有漸漸興起之勢(但因對此並無涉獵,所以不敢多談)。第二,我的〈人的消失?!─兼論二十世紀史學中「非個人性歷史力量」〉一文(收在《思想是生活的一種方式》一書中),其實在某種程度是對部分新史學潮流的反思。我個人認為西方近幾十年的史學發展,雖然開拓了許多新的方向,貢獻很大,但是有一個面向相當明顯,即「人」在歷史書寫中的分量變得愈來愈輕,或刻意被忽略、抹煞,而我希望在這些新史學的背景中帶回「人」的作用。

在充分採用近代新史學的長處之後,我們要重新尋找「人」在這些結構性歷史因素中的角色與地位。這樣歷史會變得更有機,也更有挑戰性。最重要的是,讀者也可以重新在歷史著作中找到「人」的角色與地位,即使這個「人」已經變成是一個極度複雜的主詞。

第三,過去史學的專業化使研究者不必太關心非專業社群的讀者,也使各領域的研究者逐漸區隔開,但思想與社會、政治、教育等有複雜的「交互依存」性關係。我認為歷史是龔自珍所說的,是一種「大出入」之學。在專門的學科知識(內)之外,尚有很大的「外」的天地,必須與之保持呼吸相通,否則,這門知識會有內捲化的傾向。

所謂「外」包括其他學科的養分,更包括社會經濟、習俗、現實局勢等,甚至是比較具有長遠性、永恆性的價值。我之所特別強調「外」「出」這個部分,是因為十九世紀以來是史學專業化的時代,這個時代的人類文明有長足的進步,但也有壞處,其中一種壞處即因過度專業而內捲、鑽牛角尖、排他,甚至會有狹隘性的危險。所以如何「入」而得其肯棨與竅門,用黃宗羲在《答萬充宗質疑書》中所說的對「繭絲牛毛」都能辨析毫芒,同時要能「出」,在大的格局、架構、長時段、現實的社會環境、長遠的價值系統中來審視、盱衡專精的追求是不是被固著化、本質化、內捲化。而且,「出」的時候也會得到新的刺激,促發新的關注,引出新的問題,進而導引新的「入」的探索。所以不斷的「入」、「出」,是一個不斷汲引活水、有生機的過程。

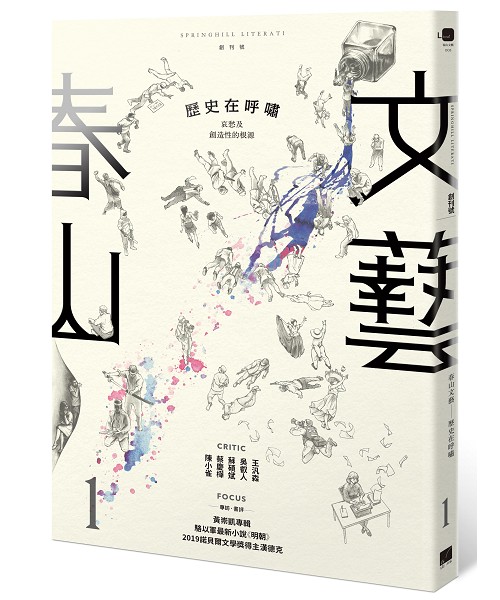

※本文摘自《春山文藝創刊號:歷史在呼嘯》/春山出版/作者為中央研究院院士,雲林北港人,歷史學家。曾任中研院副院長、代理院長、史語所所長,現為中研院史語所特聘研究員。

※本文摘自《春山文藝創刊號:歷史在呼嘯》/春山出版/作者為中央研究院院士,雲林北港人,歷史學家。曾任中研院副院長、代理院長、史語所所長,現為中研院史語所特聘研究員。

熱門影音

熱門新聞

- 《淚之女王》金秀賢逼哭觀眾迎來出道第3次爆紅 寵溺金智媛超甜蜜收視超越《愛的迫降》

- 投書:如果F15EX能加入台灣空軍

- 《不夠善良的我們》林依晨不忍賀軍翔婚姻冷暴力 「簡慶芬出軌」演技大噴發掀淚海

- 最多現省 486 元!拿坡里披薩、炸雞「買一送一優惠」只到月底 12 塊雞腿、腿排只要 399 元

- 《慶餘年》肖戰大學受封校草青澀帥照曝光 他因「這理由」不敢發自拍全網笑翻

- 《長月燼明》白鹿新劇搭檔《蓮花樓》曾舜晞爆不和 他「妝造醜翻」疑遭打壓粉絲氣炸

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折

- 《寧安如夢》張凌赫擠走緋聞女友白鹿成GUCCI大使 新劇與徐若晗花瓣雨下熱吻甜翻