上報 Up Media

toggle- 最新消息 陳昭如:男人組內閣,女人生小孩 2024-04-19 00:02

- 最新消息 快訊/台北市停電「東區772戶」黑漆漆 恐要等凌晨才能恢復 2024-04-18 22:44

- 最新消息 【花蓮7.2強震】台積電災損發重訊 估Q2「認列損失30億」 2024-04-18 22:29

- 最新消息 【415限電危機】台電「1度砸12元」向請民間發電 台積電未簽約仍可獲補償 2024-04-18 22:25

- 最新消息 遭控收賄17億 中國央行前副行長范一飛當庭認罪 2024-04-18 21:55

- 最新消息 好噁!桃園知名燒臘店驚見活蛆蠕動 衛生局稽查14項缺失 2024-04-18 21:45

- 最新消息 【廢死論辯】「殺人償命還錢天經地義」 犯保協會鑑定報告:判死對家屬是安慰 2024-04-18 21:45

- 最新消息 【415限電危機】王美花稱事前沒聽說消息 藍委秀台電內部訊息怒轟 2024-04-18 21:40

- 最新消息 《Garena 傳說對決》推出「五五好團節」改版 「魔法連環戰」刺激登場 2024-04-18 21:02

- 最新消息 【有片】 德軍新型榴彈發射器標案 奧地利史泰爾GL40拿下首張歷史性訂單 2024-04-18 21:00

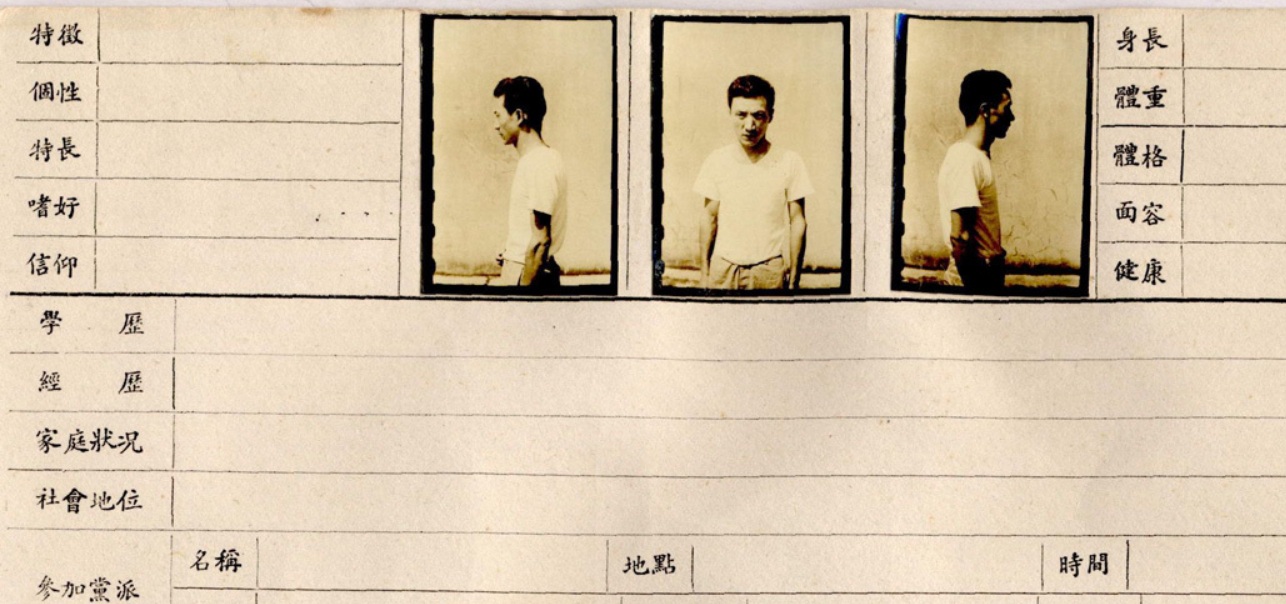

判死,對革命者早已抱持犧牲的準備,但對無辜被構陷的人而言,實是生命中莫大的玩笑。(綠島人權紀念碑白色恐怖犧牲名單/維基百科)

白色恐怖期間,大部分的老前輩被逮捕之後,被送到當地警察局、憲兵隊、或調查站偵訊室偵訊之後,再送到台北市青島東路軍法處看守所等待判決,我也不例外。我於1962年5月底第二次被捕,經過四個月的恐怖偵訊,9月被送到台北青島東路的軍法處看守所,當時跟我同房的有24個人,其中六位判死刑,帶著腳鐐,都是外省人,對面押房裡還有一位之前在新竹少監偵訊室認識的死刑犯吳夢楨,看到這些人無辜判死,押赴刑場,對我造成很大的心靈創傷。

白色恐怖期間的政治犯判處死刑可分兩個階段來說明,首先是從1949年5月20日戒嚴之後開始的大逮捕,當時根本沒有軍事審判法,只有陸海空軍刑法,採一審一核,一審就是一次審判,一核就是判決呈到上面,我們現在看到很多判決書被蔣介石改判死刑,就是上呈被蔣介石改判。如果判的是死刑,馬上帶上腳鐐,螺絲釘打死固定,很快就被執行。所以當時關在青島東路根本不知道自己的案子已經在審理階段,判決書下來要執行的時候才知道。

1957年4月才有頒布軍事審判法,之後才改變審判方式,採一審一覆,也就是判決之後可以申請覆判,就有機會發回軍法處更審,也有可能被駁回,有這個制度之後,判死刑就不會馬上執行,大約三個月後才執行。

我們關在裡面通常不會主動去問別人的案情,因為有很多人同案,甚至一、二十人,彼此有利害關係,所以不會主動談,更厲害的是,情治單位會安排一些情治人員在裡面探詢案情,甚至吸收難友為線民,也有些人想表功減刑,就會打小報告,在這樣的環境底下,難友間不會主動打聽案情。

不過我也遇過一些難友因為信任我,請我幫忙寫答辯狀,或互相研究案情,就會看他的判決書,所以我了解一些難友的案情,包括幾名判死的外省籍難友。

吳夢楨中秋節前夕被槍斃

剛到青島東路軍法處看守所當晚,吃過晚餐後,大夥兒在押房內轉圈圈散步,對面三房有一位難友將手伸出木頭欄杆向我打招呼,因為視線昏暗,我沒認出誰來,只看到他帶著腳鐐,知道他被判死刑,問過同房的難友才知是在新竹第一偵訊室時跟我同押房的吳夢楨,和他關了兩個月。

在監獄裡飯食粗糙,吃得極為簡單,只有星期一、星期四加菜,有兩片豆干、一片肥肉,吃了這頓加菜餐隔夜大清早,也就是星期二、星期五,可能就會有人被抓去槍斃。

我被移送到青島東路看守所隔沒幾天,有一天吃了加菜餐,睡了一覺,大清早聽到獄卒進到押房區開了對面的押房,接著就看到在昏暗的燈光下,看著吳孟楨被拖出去的身影。那一天是中秋節前夕,他竟然在這個象徵團圓的日子被槍斃,對我造成很大的衝擊。

吳夢楨在中國時,是平津鐵路局局長,解放後,隻身從香港輾轉來台,擔任大雪山林業公司財務經理,在台灣沒有家眷,他一審被判15年,不服上訴改判無期徒刑,再不服上訴就改判死刑,判刑唯一的證據是他寄中央日報到香港給中共駐港人員,這樣也能成為通匪的匪諜,被判重刑,非常荒謬。

當年就是這樣,不上訴還好,只要上訴就愈判愈重,只有死刑才有本錢上訴,大不了還是死刑。

蓋天予 膽怯裡有堅強

和我關在同押房裡頭,膽子最小的就是蓋天予,他是山東人,52歲,平常沉默寡言,因為外表怯懦,在裡頭有時會被欺負,由於他曾經留學日本慶應大學,日語嫻熟,所以我可以跟他用日語交談。他畢業之後回到中國河北唐山,在東南碱業公司擔任廠長,戰後隨董事長李楨林來台接收東南碱業公司。

蓋天予是個極度謹慎小心的人,即使放封都會把起訴書放在身上帶出去,決不留在押房內。

同房的蔡光武笑說,如果他被判死刑的話,一定會嚇昏過去。果不其然,1962年11月,蓋天予被判死刑當天腳軟無法行走,被扶回押房之後不停的吐大氣,那幾天幾乎呈現癱瘓狀態。同房對外省人一般都很冷淡,基於同是受難人,在那段期間我會盛粥或泡牛奶給他喝,儘量照顧他,倆人因此建立一些信任的情誼。

蓋天予是公認最膽小,最守監規的囚犯,他說過去在職場上也一樣,即使如此,也被誣陷為匪諜。

我鼓勵他上訴,他接受了,寫出上萬字的上訴書答辯狀,即使都已判了死刑,他的字跡依舊工整,像刻出來一般,他一邊寫一邊逐條向我解釋他的案情,我才了解他受到什麼冤屈。

他被判死後,曾寫信給他在台灣唯一的親人,住在基隆的老國大,請他幫忙找律師。有一天副所長謝鴻鈞把他找去說話,告知他那位親戚請謝鴻均幫忙找律師,卻沒有人敢接他的案子。

那天他被送回押房時,又猛吐大氣,整整一個鐘頭才平復,和其他死刑犯一樣,在被判死之後短短一周,他的頭髮就變成赤紅色,失去光澤。傳說伍子胥頭髮一夜變白,那時我便知真有其事。

在難友的勸說下,他的心情逐漸平靜,那段期間我罹患感冒,穿著被逮捕的時候穿來的西裝,因為西裝沒有領子,他就拿了一件呢料的中山裝給我穿上,對房的陳智雄看到了,便用日語責備我:「我們是台獨的,怎麼可以穿那種衣服。」他不知道蓋天予是留日的,聽得懂他的話。

有一天,蓋天予拿了一本從看守所借來的一本書「原子淺論」給我看,書上沒有譯者的簡介,他在扉頁上以工整的字跡註記了譯者的生平,原來譯者是前清華大學理學院院長陳之藩,跟他同時從中國來台灣接收東南碱業公司,兩人都擔任助理員,後來陳之藩因感情問題赴美留學,蓋天予還借了他三千元美金,後來陳之藩學成之後表示要還錢,但蓋天予要他先留著。

他告訴我這件事是有用意的,因為他在台灣沒有親人,被處死之後沒人收屍,他語重心長的拜託我,如果有機會,請告訴陳之藩,他到死都是含冤的,請陳之藩將他的骨灰送回中國故鄉。

1963年3月,我被移送到台東泰源監獄,准予受刑人訂閱「中央日報」、「新生報」,我在1964年的中央副刊上讀到陳之藩的「劍河倒影」連載文章,當時他受清華大學之邀返國客座,我本想與他通信,但限於監獄規定無法跟他通信而作罷,1975年我結訓出獄北返之後,曾親赴清大詢問陳教授而未果,直至今日都未能完成蓋天予交付的遺願,甚為遺憾。

蓋天予在寫上訴狀的時候,對我說:「莊先生,我這支派克筆就留給你做紀念。」因為我有穿西裝的習慣,他又對我說,要把隨身的西裝、皮鞋都送給我,那是他被誣告時,調查局請他去說明,他就穿著嶄新的西裝及皮鞋前往,結果被刑求逼供成共產黨,以後他用不上了。

原本這套衣服被打成保管物,他特地打報告領進押房把西裝、皮鞋轉送給我。他是個膽子很小的人,最守監規,但他交待我這些後事的冷靜程度讓我十分意外。

他在1963年初(3月26日)被執行死刑當天,一如往例,獄卒在大清早五點多就進來提領死刑犯,獄卒打開牢門進入牢房時,他抓起被子蓋住自己的頭,獄卒走到他旁邊叫他的名字,他便掀起被子問:「叫我嗎?等等,我穿件衣服。」然後穿了襪子就被拖出去,不久獄卒跑回來問:「蓋天予的鞋呢?」我便把皮鞋拿給他,沒幾分鐘,獄卒又跑回來說,蓋天予說這不是他的。我說:「是啦!是他的。」

這一來一回讓我更加明白,在他膽怯的性格裡,其實有冷靜、堅強的一面。

在他執行槍決之後,獄卒來說要打包蓋天予的東西,我便將他的西裝及派克筆打包好,因為他在台灣沒有親人,無法代為轉交,只好交給獄卒。我唯一能為他做得事情是聯繫陳之藩,但其後聽聞陳之藩已於數年前過世,再者,我至今無法找到蓋天予的埋身地,他的最後遺願是很難完成了,唉 ! 甚感遺憾。

2011年六月中旬,我應文建會台東美學館之邀,前往台東及綠島參訪,來到三年前落成的人權紀念碑前,看到蓋天予的名字,突然想起有一回同押房內有人抱怨坐牢很痛苦,蓋天予突然說:「我想坐牢還沒有牢可坐。」判死,對革命者早已抱持犧牲的準備,但對無辜被構陷的蓋天予而言,實是生命中莫大的玩笑。

蔡秉堃一審判15年 上訴判死刑

蔡秉堃是福建東山人,當年47歲,是個學問很好,彬彬有禮的人,社會經驗豐富,但木訥寡言,他的學經歷都很好,畢業於北京大學經濟系,1946年4月就來台灣,還當過台北市稅捐稽徵處處長,被捕當時是台灣紙業公司副總經理,在職期間政商關係很好,在台有家眷。

那時大家一起關在小小的押房裡,環境條件很差,每天彼此面對,心情都很沉重,身心都很煎熬。當他被判死刑時,我不知道要怎麼安慰他,因為說什麼都是假話。

後來他申請覆判,得以發回更審,這在當時是非常難得的機會,但要改判更難,所以我恭喜他有改判的機會,那之後我才跟他比較有交談。

蔡秉堃的答辯書很厚,但他不太跟人談他的案情,所以我也不過問,只知道他一審被判15年,上訴就變成無期徒刑,他申請覆判,發回更審又判死刑。在他被抓之前,擔任台灣紙業公司副總經理一職,當時台灣幾個公營大公司的業務之一就是執行政府推動的耕者有其田的換股工作。

由於我跟他都是唸經濟的,所以也會聊些經濟問題,討論看過的書籍內容及想法。但我們只談學術上的問題,不談牽涉政治的問題,

他特別跟我提到國民政府於1953年實施耕者有其田時,因為沒錢給地主,便由公營的農林公司、紙業公司、工礦公司、台灣水泥四大公司配合執行,發放股票給地主以交換土地,這四家都是國民政府接收的日產,之後轉為公營公司,他在職期間剛好遇到這個政策的推動。

當時依照股票的價格跟地主換地,如果一股十塊錢,就換十塊錢等值的地,但其實股票的市價可能只有一塊錢,加上當時沒有股票交易所,股票不能上市,無法流通,等於把土地沒收。

不過最賺錢的台糖公司則不開放兌換,因為台糖土地很多,當時的製糖業外銷又很賺錢,所以政府不對外開放換股。其他狀況較好的是台泥,就換給辜家、板橋林家,農林公司雖然不大,但接收很多日本的農地,工礦公司則接收很多紡織廠、礦場等日產,就換給其他一般地主。

他讀書的年代,念經濟系的都讀過資本論,他問我是否讀過,我回讀過,他不相信,因為我讀大學的年代資本論已經被國民黨列為禁書了。

我告訴他我看的是日文版,因為跟我同案的同學李森榮的父親是日治時代的高等刑事,又稱特高,就是刑警中的特務,當年台灣知識界流行讀共產主義,活動也是公開的,這在1930年代是世界潮流,並不稀奇,一直到二戰期間日本政府頒布防共法,左傾書籍才列為禁書,同時開始抓共產黨,總共抓了台共一百多人,也把資本論這些書籍沒收了,李森榮的父親因職務之便,就把沒收的書搬回家裡,我就借來看。戰後政府不管,又有很多人看,一直到1949年才又變成禁書。後來李森榮也跟我因台獨傳單案同案被捕。

他其實也很冤枉,之所以涉案,是因為他的一個小舅子叫王家培,這個人我也認識,感覺精神不是很正常,在公路局當工程師時,在公家機構批評政府而被檢舉,被逮捕之後不知為何咬出他的姊夫蔡秉堃,雖然事發地在中國大陸,蔡秉堃還是被牽連。由於他的政商關係良好,所提證人多政商人士,前台北市長游彌堅就是其一,但上訴仍愈判愈重,最後被判死。

他發回更審時,腳鐐還帶著,其他發回更審的受難者,例如蘇東啟就已經解開了。他跟我提到此事,我跟他說,可能是不同待遇,蘇東啟牽涉的是政治案件可能會減刑。由於我無法分析他的狀況,便建議他寫個報告呈上去,因為已發回更審應是無罪狀態,腳鐐應該卸下。他便上呈報告,腳鐐就卸下來,但是一個月後覆判死刑,又帶上了,終究沒有洗刷冤屈。

綠島監獄。(維基百科)

綠島監獄。(維基百科)

鍾盈春一本字典的遺憾

鍾盈春是江西人,當年42歲,被逮捕時是陸軍302運輸組中校軍官,擔任營長,早年和國民黨軍隊歷經過對日抗戰、國共內戰,隨部對撤退來台之後娶妻生子,老婆是台中人,家住台中,我和他同押房的時候,他初審被判無期徒刑,正在上訴中。

1963年9月,我的案子上訴被駁回,判刑十年確定,鍾盈春知道我是台中人,便拿出一本英漢字典,託我出去之後,帶去給他那位十來歲的兒子作紀念。那本字典他隨身攜帶十多年,裡頭有密密麻麻的註記,看得出來他相當認真。

我跟他說:「你雖然被判無期徒刑,我判十年,但我們不會關那麼久,到時候我們一起回去啦」

鍾盈春很嚴肅的對我說,他不可能回去。我一聽,心情也跟著沉重,問他為何。他便拿出發回更審的裁定書給我看,他因批評時政被告發,以叛亂案被判刑,有十餘人同案,共同被告馬志堅被判死刑,他聲請覆判的唯一理由是為何共同正犯四人,有兩人被判死刑,兩人卻被寬宥減刑判無期徒刑。

他的案子由軍法局審理,一部分被告羈押在青島東路一號西所的軍法局看守所,一部分被告羈押在青島東路三號東所的警總軍法處看守所,十幾個被告都是外省籍年輕軍官,都是少校、中校級的官階,他和馬志堅等多人被羈押在東所,他在一區和我同押房。

他給我看他的初審判決書,判決書上寫著:被告鍾盈春因子女眾多,生活貧困致對政府產生不滿,導致謀叛,情有可宥,予減刑。不禁令我感嘆,一個中校營長的軍官待遇竟然不足以養家活口,實在是國家的恥辱。

過了一個月,我被移送到新店安坑軍人監獄,也就是警總安坑分所,隔年,1964年2月又調回青島東路看守所時,等待移送到台東泰源監獄,才知他的案子正犯四人全都改判死刑,而且已同時執行完畢。

當年我沒有接受他的請求,把字典帶出來,原意是要安慰他,讓他保有一線希望,沒想到他最後竟然改判死,以至於讓我誤了難友的遺願,事隔已逾半世紀,無法彌補,一直是我內心無限的遺憾。

韓若春 誰先到地府就先在哪裡等一下嘿

跟我同押房有一位叫韓若春,是江西人,當時38歲。在押房裡開飯通常外省人聚一起吃,本省人聚一起吃,24個人分四組,一組六個人,並不是硬性規定,就是自然湊起來,他卻總是跟我們台灣人一起吃,而且會講台語,只是腔調稍微不同,我問他怎麼會講台語,他說江西有個縣講福建話,他就是那裡人。

我對他比較有警覺心,一則是因為他很喜歡談政治上的問題,監獄裡太多眼線,這樣很容易被告發。另一原因是他比較激進,會鼓勵年輕人逃獄、暴動。他被羈押在新竹調查站的時候,曾經把看守的警衛打昏,拿了鑰匙去開押房,要大家逃出去,但沒人知道他為何如此,因此沒有配合,他馬上就被制伏,移送到青島東路看守所來,就跟我同押房。

韓若春的案件之所以爆發,是因為在一個喜宴(他女兒的滿月酒)上有幾位軍官聚在一起批評時政,被潛伏的情治人員密報檢舉,其後以「以非法之方法顛覆政府而著手實行」被處死刑。案件牽涉多位退役與現役軍人,他是少校退役軍人,最高階的軍官是副團長王浙馨上校,雖然跟我不同房,但認識,其餘還牽涉到數個中校、少校階級的軍官,都在40歲上下,比其他受難者年紀大一些,好幾個都曾經跟我同押房。

一些二十出頭年輕人認為他很勇敢,敢反抗國民黨,對他很佩服,但年紀大一點受刑人就不會跟他談這些,像我坐牢的時候已經29歲了,有一些社會經驗,比較謹慎,他就不會跟我談政治問題,彼此保持距離,只是簡單聊聊。那時同押房的施明德比較年輕,就跟他很熟。

在我剛移送到青島東路軍法處初期,同押房有三、四人被判死刑,有一回大家閒聊,有個人問道:槍決不知道打頭還是打心臟?接著大家你一言我一語的聊起來,蓋天予突然問會不會痛? 韓若春就說不會痛啦! 我說,有經驗的都不在這裡了啊! 韓若春便說他打仗時曾被子彈打中,打中時不痛,看到流血時才覺得痛。他還說:「誰先到地府就先在哪裡等一下嘿。」

在痛苦難捱的黑牢裡,有時候就是必須透過這樣苦中作樂的方式來安慰彼此。 註更多韓若春與妻子蔡秀蘭有名獨生女,原名韓蔡卿,生於1958年12月30日,父親被槍決時年僅5歲,後隨母改嫁改嫁給稅捐處的同事成斗寅,遂改名成慶齡,現在是一位旅居奧地利的鋼琴家,曾多次回台舉辦演奏會。其父韓若春就是藉愛女週歲,邀集好友吃飯慶祝,在飯局中批評蔣介石領導無方,致貪汙腐敗,卻被朋友周祖榮、羅紹雄祕報檢舉,而羅織罪名成叛亂案,牽涉此案被捕入罪的青年軍官達十餘人,於1963年12月31日槍決。2007年經由施明德、張茂雄的協助,成慶齡自「白色恐怖冤獄補償基金會」領到600萬元補償金和父親韓若春的判決書。

※蔡寬裕生於1933年,東吳大學在台復校第一屆經濟系畢業生,大學時由養父收養,改姓名「莊寬裕」,1957年台北市發生「劉自然事件」,在學校和同學談及反美言論,被職業學聲告密,拘押六個多月。其後因友人李森榮散發「獻身解放臺灣民族獨立運動」傳單受牽連,1962年被捕判刑10年,服刑期間,參與1970年「泰源事件」,因被捕六壯士在嚴刑拷打下仍不供出其他參與者,逃過一劫,卻於刑滿後又訓3年,於1975年出獄。解嚴後,積極推動政治受難者平反運動,現任「臺灣政治受難者關懷協會」理事長,近年經常參與白色恐怖文史工作,被國家人權博物館聘為評審委員,也擔任景美人權園區導覽志工。

熱門影音

熱門新聞

- 《淚之女王》金智媛、金秀賢互飆演技收視破20% 「洪海仁墓碑」劇照瘋傳網憂BE結局

- 《蓮花樓》成毅新劇高馬尾造型曝光帥翻 憑2關鍵奪回藝名聲勢輾壓師兄任嘉倫

- 【《承歡記》內幕曝光】楊紫片酬拿2億演技卻被罵翻 許凱演霸總9千萬輕鬆入袋

- 《與鳳行》林更新公開女友惹怒CP粉 趙麗穎親上火線17字幫忙救場超暖心

- 【韓星片酬大公開】金秀賢拍《淚之女王》因「這理由」降價演出 IU身價輾壓宋慧喬

- 肖戰新劇凝視《惜花芷》張婧儀畫面曝光甜出汁 新片與《在暴雪時分》趙今麥演兄妹超吸睛

- 白敬亭拍趙露思《偷偷藏不住》姐妹作制服照曝光 「這關鍵」帥度不敵陳哲遠

- 《你也有今天》陳星旭新劇抱迪麗熱巴畫面曝光 1關鍵CP感完勝她與《在暴雪時分》吳磊