上報 Up Media

toggle- 最新消息 投書:「富市台中」難道是經濟犯罪的天堂? 2024-04-17 00:00

- 最新消息 投書:拒絕黄子佼、統神代言一點都不困難 2024-04-17 00:00

- 最新消息 又要變天!周四鋒面通過全台有雨 2地區氣溫降至24度 2024-04-16 21:50

- 最新消息 【有片】延役至2088年 美評估F-35戰機總操作成本恐逾65兆元 2024-04-16 21:48

- 最新消息 黃曙光證實已請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 發聲明吐8年心境 2024-04-16 21:22

- 最新消息 超商店員靠偷拍片海撈238萬去年假釋 矯正署:已與被害人和解才核准 2024-04-16 20:39

- 最新消息 與金凱瑞對戲?傳基努李維飾演《音速小子 3》真人電影角色「夏特」 2024-04-16 20:28

- 最新消息 中國產能過剩消費疲弱 人口專家:一胎化是根本原因 2024-04-16 20:26

- 最新消息 桃園青埔和龜山下午近萬戶突停電 台電致歉:電驛動作跳脫、高壓斷線造成 2024-04-16 20:00

- 最新消息 中國能阻止中東爆發全面戰爭? 專家這樣看 2024-04-16 19:50

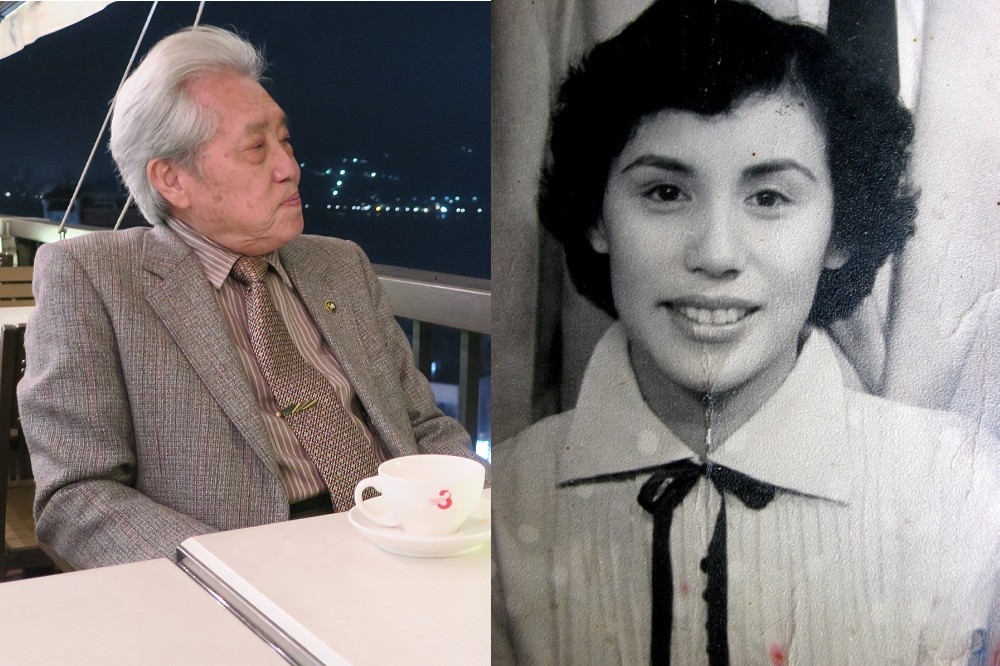

白色恐怖時期,潘英仁(左)和高菊花(右)建立了姊弟般深厚情誼,也見證到國民黨黨國體制如何欺凌壓迫高菊花這位年輕貌美、多才多藝的政治受難者家屬。(攝影:林瑞珠/高英傑提供)

親眼見到父親被槍決後闔眼

我的父親潘木枝醫師在1947年二二八事件發生當時,擔任嘉義市參議員,因為代表嘉義市二二八處理委員會到水上機場與守軍進行和談,遭到國民黨軍隊禁錮刑求,未經司法審判,於3月25日槍決於嘉義火車站前,當年我才十一、二歲,聽說此事,馬上奔跑到車站廣場,衝入層層蜂擁觀看的人群,擠到已被槍殺的父親身旁,跪在父親腳邊,親眼目睹父親斷氣在三哥潘英三的懷裡,這個畫面對我造成極大的衝擊,對母親、兄弟也造成很大的傷害,筆墨實難以形容這種突遭橫變的巨大傷痛。當時與父親同遭罹難的市參議員還有畫家陳澄波、牙醫盧鈵欽與戲院老闆柯麟。這些人的家屬和我們潘家一樣,籠罩在悲戚憤怒的情緒裡。

父親生前既是嘉義仁醫,又是市參議員,知名度相當高,和許多當時的嘉義名流皆有往來,也知道阿里山有個赫赫有名的鄒族領袖高一生,只是,潘家與高家雖然相識,往來並不密切。

二二八慘案之後,接踵而來的是白色恐怖,抓捕更多台灣菁英,其中一位是當時稱為吳鳳鄉的阿里山鄒族鄉長高一生,其後被槍決。高家遺眷和所有受難者家屬一樣,經歷一段極為難堪的磨難,在偶然的機緣下,我們兩家人相識,並建立了難能可貴的情誼。

初見高一生 一個會發光的人

我唯一一次見到高一生,是在二二八期間,當時我和三哥為了避開嘉義市區的紛亂,被父母送到鄰近阿里山的交力坪,住在交力坪火車站後面的斜坡邊,有一天,火車從山上駛來,其中一節車廂很特別,跟其他車廂不一樣,大家好奇擠過去觀看,裡頭只坐著一個人,太帥了,氣質出眾,相貌不凡,他穿著鄒族領袖戰鬥的服裝,氣宇軒昂,露出白皙的臂膀,像白人一樣,頭帶的皮帽後面斜斜插上幾根下垂的羽毛,很有精神,像極了美國印第安酋長。我從來沒看過那麼有威嚴而不露兇光的人,好像會發光一樣,一看就知非同一般,平地漢人根本看不到那種氣質的人。現在回想起來,我感覺第一眼看到他的那種衝擊還存在我的心裡。

當時我就聽說,他是阿里山酋長高一生,要下山去指揮鄒族部隊。在此之前,他已經派鄒族部隊下山,協助嘉義民兵攻打被國民黨部隊佔據的嘉義機場。不過,他不是傳統的部落頭目,而是日治時代日本人培植的台灣南部原住民領袖。

後來我們家跟高家有關係,是在高一生於白色恐怖時期被抓,並槍決之後,高家人把靠近嘉義市噴水圓環附近,中山路上的房子賣給我們家,中學時我就住在那棟房子裡,但那段時期我沒見過長我數歲,高一生至愛且賦予厚望的長女高菊花。( 高家賣給潘家的房子是 " 阿里山鄒族民生商店" ,高一生生前以此為據點,協助阿里山鄒族族人銷售山上農產品,同時讓族人下山時期,得以短暫旅宿的地點,高一生被捕前後,長女高菊花剛辭去國小教職,住在二樓,補習英文,正為出國留學做準備。現址為兄弟照相館。)

因調查耕牛與高家結緣

後來我考上台大畜牧獸醫系,大二那年有一門課,需要調查台灣的耕牛,那是農復會畜牧組的組長李崇道主持的調查計畫,他是獲頒諾貝爾物理獎的李政道的哥哥,這個計畫需要班上同學分工執行,我便自告奮勇認了阿里山這個區域。

之所以想到阿里山,是因為我的父親潘木枝醫師在二二八期間被國民黨政府槍決之後,接下來的白色恐怖又抓了很多人,其中一例便是阿里山鄒族領袖高一生、湯守仁等四人,不曉得為什麼,高一生過世之後,我就一直惦念著高家的情況,很想了解他的家人現在怎麼了。之所以如此,可能是因為我一直很關心弱勢者的處境吧。

其實我們兩家人過去並沒有太多私交,我只知道日治時代高家人會來給我父親看病。高一生是日本政府培植的鄒族現代菁英領袖,當然,他們必然知道嘉義向生醫院的潘木枝醫師。

所以當耕牛的調查定案之後,我就寫信給高一生的遺孀高春芳(Haluko)女士,告知我的調查計畫,並希望能借住在高家。她馬上回信說歡迎,所以我一到阿里山就住進達邦的高家,並請她協助我到各處作調查。

其後不知何時起,我也開始以日語喊高春芳「卡將」,就是日語母親的意思,她還為我取了鄒族的名字。我至今還記得她在紙上寫了兩個名字給我選,其中一個叫Avai,我看了便在心中自我調侃:「我長得醜醜的(台語),那就這個好了。」剛好跟她的兒子高英傑同一個名字。

在調查的過程中,我發現春芳的鼻子非常靈敏。當時我經常請她幫忙帶路,出發前她都會準備好飯糰讓我們在山上吃午餐。有一回,我們剛剛坐在一棵樹下,她突然說:「不行,趕快離開。」我問她怎麼了,她說:「有蛇。」我們只好慢慢的起身離開,果真發現有蛇出沒。她的嗅覺就是這麼靈敏,連蛇的味道都聞得出來。

她不但聞得到蛇的味道,家裡還有很多烘乾的蛇,她都把蛇繞圈起來燒烤,烤得香香酥酥的,吃的時候就一塊一塊撥下來吃,酥酥的。還曾經給我好幾串帶下山,說對身體很好。

我們很快就熟悉了,她待我就像一家人。當時她正在努力種植杉木,因為那時政府有一個政策,要求原住民在三年內盡量開墾,所開墾的土地可歸開墾者所有,所以她才會邁力的以植林的方式來開墾土地,可是當時她已經沒錢買樹苗了。

回到台北之後,我把這件事情告訴母親,希望能給高家一些幫忙,其實那時候我們家經濟狀況已經不太好了,因為潘家被人倒了很多債,但我媽媽還是決定幫助高家,我便聯絡春芳下山到台北來,我的母親便給她一筆錢買樹苗,但我沒有過問給了多少。

她怎麼種呢? 先從山腳環繞,一圈一圈往上種到山上,先圈地就是了,她還告訴我,已經留了一塊地的杉木給我。種了樹之後,有一天春芳到台北我們家來,我和母親還陪她一起到圓山動物園看動物。

不過二十幾年後,我從非洲賴比瑞亞回到台灣時,菊花告訴我的第一件事就是:「英仁,你那一塊地的杉木被山火燒掉了。」那些杉木就這樣沒了。我只是「喔 !」的一聲,沒再過問。

有一件趣事,我差一點變成高家的女婿,不過對象不是高菊花,是她家的小妹妹。我大二調查耕牛住進她家時,春芳便帶我到達邦小學去看她的兩個女兒和一群小孩在打籃球,當時還是流著鼻涕的小學生,春芳說,其他姊姊都嫁了,我只剩下這兩個女兒,留一個給你。說完,我們相視一笑。

潘木枝醫師與其妻許素霞。(翻拍自潘家捐贈給二二八紀念館的家族照片)

潘木枝醫師與其妻許素霞。(翻拍自潘家捐贈給二二八紀念館的家族照片)

與高菊花一見如故

和高菊花認識是後來的事,其實她跟我們家的一些人本來就有一些因緣,她是我大嫂在阿里山念小學時的同學,加上我們有一些親戚住在阿里山,大哥常上山玩,所以知道有她這個人。

當我的耕牛調查工作結束後,菊花聽她的母親春芳說,我上山期間借住她家,而且我母親提供一些經費給春芳買樹苗這件事。

忘了是在哪裡,我跟菊花一見如故,好像是久別重逢的姊弟般開心的以日語聊了起來,雖然我生性好孤獨,但跟她初次見面卻可以敞開心懷談笑,完全沒有距離。

她是個長相漂亮,氣質兼備且風韻迷人的妙齡女子,腦筋非常好,家裡有一座鋼琴,可見她出身相當好的一個家庭,他的父親高一生在日治時代還曾被派到日本短期學習,在當時相當不容易,是日本政府特別挑選培植的南部原住民的代表領袖,戰後,蔣介石到阿里山時也是由高一生接待。

我認識她那段期間,她在歌廳駐唱。有一天,她特別邀請我到台北美軍俱樂部聽她唱歌,那是當時台北少數可以跳舞娛樂的地方。

當時她的藝名叫派娜娜,專唱英文歌,也唱一些西班牙歌謠,歌喉太棒,唱作俱佳,她不是只對著固定的麥克風唱歌而已,而是隨著歌詞自然流露一些動作,表情非常生動,是那種會逗人拍手歡笑的表情,英語也講得十分流利。

她最常唱的是Paul Anka的歌,Diana,有幾支歌我現在還想得起來。如果當時有電視的話,派娜娜無疑是台灣最紅的第一把歌手。

在那之後,我忘了經過些什麼事情,她暫時住到我家三個月,和混血兒兒子Tony跟我們全家一起擠在一頂蚊帳裡睡覺。那段時間Tony都跟我在一起,他非常喜歡白飯配一點砂糖加點開水來吃,不配菜,每天都這樣吃,我說不行,他就一臉不高興,媽媽下班回來還會跟媽媽告狀,說我不讓他這樣吃,菊花都會告訴我小孩子的這些童言童語,。

遺憾的是,這個可愛的Tony最後聽到的消息,是他當了船員,在南非船上喝酒掉到海裡過世了。

菊花跟我母親也很親,常談話,比自己的女兒還有話說,她都叫我母親歐巴桑,我母親也很照顧她,當成自己的女兒般照顧,當然我母親知道她的私生活是基於不得已,所以有一些話不方便對我說的,她會對我母親說。

她是個大辣辣不會斤斤計較的人,曉得某人騙她,也裝做不知,如果她像一般女孩子那麼會計算的話,早就是富婆了,我就是非常喜歡她這種豪爽的個性,所以兩人常在一起開玩笑,比如說,她的臉長長的,我就叫她馬面,他則以日本話叫我砂糖蟲(satohmushi),因為我非常愛吃甜食。

1946年前(前排左一至右)高英傑和媽媽高春芳、高英輝、高英明、高英生和高一生,後面則是(左至右)高貴美、高澄美和高菊花和。(高英傑提供)

1946年前(前排左一至右)高英傑和媽媽高春芳、高英輝、高英明、高英生和高一生,後面則是(左至右)高貴美、高澄美和高菊花和。(高英傑提供)

高菊花為台灣賺了兩隻軍艦

我和大哥中學畢業之後都考上台大,在我就讀台大農學院畜牧獸醫學系期間,我們家已經從嘉義搬到台北來了,就近在台大校園旁的舟山路上租一間田間農舍,地點就在台大農工系的工廠再過去一點,我每天都沿著田間小徑走路去上課。

後來高菊花和兒子Tony短暫住到我們家數月期間,Tony還很小,晚上菊花去上班,Tony就跟著我,一直到隔天早上菊花下班回來,才接手照顧Tony。偶而她一整天都沒回來,Tony也都跟我在一起。

有一次,早上七、八點鐘,我帶著Tony走過水田間的小路到舟山路上等菊花,看到她和一個美軍坐三輪車回來,不過那時候我並不覺得奇怪。

另一次清晨,她一回來馬上趴在桌子上哭,一直哭,一直哭,哭不停,我問她怎麼了,她也沒反應,哭了一陣子之後就說,昨天晚上唱歌的時候,國防部參謀總部接待了來台做軍事交流韓國的參謀總長一團人,吃完飯來聽歌,那個韓國的參謀總長指定說要她,台灣方面陪同的軍人就叫她晚上陪他,她不願意,說不要,但最後還是不得拒絕,被帶到北投去。

接著她還說:「台灣的那一隻軍艦是我賺來的,還有那一隻也是。」我就不忍心再問下去了。當時菊花有告訴我軍艦的名字,但我忘了。

大家都知道台灣有金錢外交,除此之外,也有美女外交,在這方面菊花扮演很重要的角色,就像台灣的農耕隊也是,都是為了討好聯合國會員國的一種方式。會到美軍俱樂部那種地方聽歌的,也都是美軍顧問團以及國民黨軍政裡的高級幹部,他們對台灣的女人予取予求,尤其對像菊花這種政治受難者的弱勢家屬更是如此。

我只知道她都跟美軍相處,尤其是美國的空軍,民間人士好像沒有。外人看她,好像很浪漫、很多情,其實是一種無奈,因為她有一種使命感,要保護家人,所以她被國民黨威權政府當成國防外交的性道具這件事,都沒有對她的家人講,之所以對我說,是因為我們兩人感情很要好,她很信任我,所以只要我問,她都會跟我談。

對了! 美軍俱樂部那個樂團好像是從菲律賓來的,後來我聽說她跟樂團裡的一個樂手要好了一段時間。

但高家的姊弟有些人對菊花敬而遠之,覺得她亂交男友,是一種恥辱,他的弟妹不知道大姊是在保護他們,也矇昧於真實的情況,因為菊花如果不跟軍方配合的話,他們家會很慘。

雖然高家人不清楚菊花的處境,但對於自身的危機還是感受得到。當時在山上,像嘉義阿里山裡的山村,最有權有勢的就是警察,所以一些人就會儘快跟警察或軍人結婚,求得保護。

菊花的大妹貴美就嫁給飛官,後來成為美國的空軍,嫁到美國去了。當時菊花還跟我抱怨過,貴美一去不回。第三個妹妹澄美則嫁給一個警察,後來離婚,住在台中。這幾個姊妹們都長得很漂亮,各個皆是雅尚的美人。

後來我去日本留學、工作十幾年之後返台去找菊花,當時她已經嫁到士林施家,在那裡我碰到她另一個十幾歲的兒子施勇男,長得相當高大,還有小女兒施昭伶。由於我和菊花一碰面就聊得很開心、很親切,這個男孩在一旁非常不高興,好像把我當成他母親以前的男朋友。

在此之前,菊花的妹妹們也曾經懷疑菊花生的第二個小孩施玫玲是我的孩子。有一回我在達邦做客,她們又提起這個疑問,菊花的弟弟英傑或英輝在旁邊則很生氣的說:「不是啦。」他們知道孩子的父親另有其人。

春芳的小米酒

如前所說,我和菊花的母親高春芳的感情也很好,情同母子。差不多1982或1983年,我四十來歲的時候,一次返台探親,帶一位東京大學的教授同來台灣,調查寄生在雞的口腔裡的細菌,因為我們需要的雞隻,必須是沒有碰過抗生素的雞,只要是餵飼料的就不行,所以我想達邦的雞很適合,就寫信告知春芳,她說歡迎,我便帶這位教授友人再度上山來到達邦。她從家裡出來迎接我們,我看到她,興奮的一把就把她抱起來,她很不好意思,咯咯的笑了起來,當時我們已經相隔很多年沒見面了。

她為我的再度來訪,釀了小米酒,還特別計算好我們抵達時,正是風味最佳的時刻,放到冰箱裡。

在此之前,菊花曾經告訴過我,小米酒如果釀造得好,就像香檳酒一樣,那個晚上,我和那位日本同事就享受著如同香檳酒般的「春芳釀的小米酒」,喝得歡暢淋漓,整晚我們都坐在庭院裡,倘佯在山林的大自然中,聽著春芳吟唱的歌,歌聲美妙,非常難忘。

在那之後又過了許久,有一回,我回到台灣,到嘉義拜訪菊花的弟弟英傑,他當時已經退休了,因為擔心母親在山上沒人照顧,便把媽媽春芳從達邦接到嘉義市區來同住,但這對春芳十分不好,結果一下山來,整個人很快就衰退了,最後一段期間住進天主教醫院裡,英傑說她當時幾乎認不得人了。

我請英傑陪我到醫院探望春芳,我看到她蜷縮在病床上,便一直叫她:「卡將! 卡將! 」她都沒理我,後來回頭,凝視著我,突然認出我來了,顯現出驚訝的表情,馬上把頭轉過去,她似乎感覺到自己變得蒼老難看。

我當時很難過,那種大半生在大自然裡生活的人,很難適應市區的生活啊!沒多久,就聽聞春芳卡將過世了。

高春芳(左)、高菊花。(高英傑提供)

高春芳(左)、高菊花。(高英傑提供)

和菊花的最後一面

我長年旅居日本,跟菊花難得見上一面,每次見面她都會提想念山上的生活,她過世前的那幾年,真的搬回達邦老家定居了,只要我在台灣,她偶而就會打電話來聊天,我退休之後也回到台灣搬到淡水,最常想念的就是她,一直想去看她,總是拖延。

好像是2015年吧,有一天,她打電話告訴我已經搬到山美了,還說 :「我被趕出來了,一個人住。」那時我才趕去看她,由嘉義一位姓吳的朋友陪同,距離上次在士林碰面已經相隔很多年了。我很納悶,她是為了什麼、被誰敢出來的。

她要我帶白蘭地給她,不需要國外的,台灣的就可以了,還要一大桶肯德基大雞腿,我就準備兩瓶白蘭地,也買了一桶炸雞腿,和姓吳的朋友一起到她家。

她的家很簡單,一個睡房,一個廳,然後廚房跟浴室。我一進去,她正坐在客廳的長沙發椅上看電視,看到我就說:「我沒有喝酒,你看你看,我只喝茶。」其實她茶杯裡面放了酒,桌子底下還放了一支酒瓶。

我拿起兩瓶白蘭地對她說 : 「我帶這個給妳啦! 」她好高興,久別重逢,還是跟以前一樣熟悉。臨走前,我對她說 :「下次再來看妳。」結果竟一別成永別,如今想來,很後悔當初沒常上山去看她。

2016年2月20日那天,我跟她約好要再去看她,那是上回約好的第二次再訪。我一樣準備了白蘭地,買好一桶炸雞,搭上高鐵到嘉義站,打電話給那位姓吳的朋友,他正在來高鐵站接我的途中,在電話裡他告訴我:「我現在在路上快到了,不過我告訴你,你要有心理準備,聽說,今天早上高菊花過世了。」

我感覺晴天霹靂,嚇壞了,直接趕到嘉義天主教醫院,菊花已經被送進太平間冰櫃裡了,只好請管理員打開來讓我看看。聽說是氣喘發作,藥都吃完了,從阿里山趕到嘉義市的途中就過世了。

告別式的時候我發燒,人不舒服,但我還是下嘉義來參加,告別式在醫院的地下室舉行,淚水模糊中,只看到他弟弟英傑,一位妹妹,還有小女兒施昭伶。一個原本教養極好的女子,受盡國民黨的利用與壓迫折磨,就這樣走完坎坷的一生。我責備自己為什麼沒能早一點,多幾次去看她,因此成為終身遺憾。

我和菊花的兄弟姊妹都很熟,她的兄弟姊妹是從家人的角度看菊花,卻不知道菊花是為了保護家人,撫養年幼的弟妹,而有許多犧牲,很多委屈。

我從另一個角度看她,一個既是朋友,又是姊弟的角度看她,就看出她的辛酸,並慶幸在這世上能與她建立純粹的友誼,而且是有如姊弟般的感情,這種關係,世上極少有啊。

兩家人感同身受

我和菊花同為政治受難者家屬,過去人生幾十年回憶父親成為一種精神上的痛苦,我如此,菊花亦然。我大半生都在孤獨中度過,即便現在也經常如此,過去我沒想到這種孤獨感與父親受難有關,一直到二二八平反運動開始,我才逐漸釋放這些痛楚。

大概是兩年前,促轉會成立之後,我認識了彭仁郁委員,她的專業就是研究心理創傷,從她那裡我得知可以輔導受難者及家屬進行心理諮商,那時我才開始想,我能不受到父親慘死的影響嗎?更何況我是親眼目睹。我也問了每一位兄弟姊妹,他們也都是這樣,為二二八所造成的家庭悲劇還在哀傷。可以想見,菊花當然也是如此。

今年初總統大選當天一早,投票所還沒開張,我就發一個line訊息給促轉會彭仁郁委員,我說:『我沒有選舉權,但我要我的故鄉,燦爛著由「自由」所象徵的「民主、人權」。「Give me Liberty or give me Death」。這普世價值,必須死守。』

「不自由,毋寧死」,這是我的家庭在經歷過國家暴力之後,所立下的決心。

有人說,已經那麼多年了,可以走出二二八的陰影了。我要說,這些人沒有資格講這種話,只有家屬說可以達到那個程度才算數,現在還沒完了呢 ! 像中正紀念堂怎麼還在那個地方,應該藉著促轉會趕快轉型,拿掉威權時代的銅像及個人崇拜才對,然後把它轉型為台灣自由民主的殿堂,或紀念為國家犧牲的人,不管是軍人、官員還是平民,這樣才有價值。我和菊花這樣的政治受難者家屬內心的創傷也才可能撫平。

※口述者潘英仁1935年生於嘉義市,乃嘉義二二八受難者潘木枝之四子,畢業於國立台灣大學農學院畜牧獸醫學系,取得農學士、獸醫師執照,早年赴東京大學大學院取得科學碩士(MS)以及農學博士(Ph.D.)。後來遠赴頼比瑞亞(Liberia)共和國,並於該國農業水産森林部擔任國家畜牧發展局總獸醫官,兼國家附屬中央農業研究所家畜衛生處處長,並領導頼比瑞亞國與獅子山國山羊發展計劃,其後入籍日本,改名藩英仁,於日本大學生物資源科學部擔任獸醫學科教授(目前已退休),專攻於動物傳染病的診斷、控制,及畜群的重建,以及熱帶畜產的發展。現往來於日台之間,從事於民間的「日台親善」活動。

熱門影音

熱門新聞

- 譚松韻新戲戀上《異人之下》侯明昊 她高馬尾造型曝光重現《錦衣之下》少女模樣

- 【潛艦國造案】後續7艘艦預算暴增逾2800億 比海鯤號貴88億嚇呆國防部

- 《淚之女王》金智媛、金秀賢互飆演技收視破20% 「洪海仁墓碑」劇照瘋傳網憂BE結局

- 【《承歡記》內幕曝光】楊紫片酬拿2億演技卻被罵翻 許凱演霸總9千萬輕鬆入袋

- 《蓮花樓》成毅新劇高馬尾造型曝光帥翻 憑2關鍵奪回藝名聲勢輾壓師兄任嘉倫

- 《去有風的地方》李現秘戀女網紅人氣暴跌 2部新劇與任敏、周雨彤談情搏翻身

- 《與鳳行》林更新公開女友惹怒CP粉 趙麗穎親上火線17字幫忙救場超暖心

- 【韓星片酬大公開】金秀賢拍《淚之女王》因「這理由」降價演出 IU身價輾壓宋慧喬