上報 Up Media

toggle- 最新消息 新聞分析/廢死釋憲結果如何繞過民意 將成賴清德首道執政課題 2024-04-23 22:40

- 最新消息 【火藥對槓】不滿法務部牽拖民意反廢死 詹森林連珠炮犀利問「難道要大法官捨棄憲法價值?」 2024-04-23 22:30

- 最新消息 【有片】西班牙增購NASAMS防空系統 提升反飛彈、空防能力 2024-04-23 22:00

- 最新消息 美擬祭終極手段制裁中國銀行 切斷北京助俄發展軍工業 2024-04-23 21:00

- 最新消息 賴清德內閣名單一次看 國安局長、陸委會主委待揭曉 2024-04-23 20:30

- 最新消息 布林肯將訪中談台海情勢 美眾議員籲表達支持和平穩定立場 2024-04-23 20:22

- 最新消息 北市又停電! 捷運昆陽站一帶停電半小時 2024-04-23 20:05

- 最新消息 不斷餘震加上天候差 花蓮秀林2部落強制預防性撤村80人安置 2024-04-23 19:58

- 最新消息 《天堂REMASTERED》全新狩獵場「傲慢之塔地下神殿」將於4/25正式開啟 2024-04-23 19:55

- 最新消息 【最嚴重犯行攻防】殺人罪證確鑿判死違憲? 《羅馬公約》4大罪「比鄭捷案嚴重都未處死」 2024-04-23 19:55

余光中生前的簽書會。(圖片取自圖片取自國立師範大學臉書)

翻譯是神聖而危險的。

如埃及神話所言,人始於語言。發展出語言之後,人類才真正出現。進入人文狀態的萬事萬物都源於聲音與名字。並在此語言之上創世紀。也就是說,語言決定我們的世界。科學革命之所以為革命,往往是因為開始建立的新觀念,如牛頓的重力,虎克的細胞或巴斯德的細菌等等。翻譯是神聖的,因為會藉著新術語,會引入新觀念物種,進而改變世界。

如本身是算學名家的李善蘭(1810年-1882年)引進大量數學符號:=、×、÷、<、>等,並翻譯了許多數學名詞:代數、常數、變數、已知數、函數、係數、指數、級數、單項式、多項式、微分、切線、法線、曲線、漸近線、相似等等。透過這些翻譯與引進,成為種子,塑造中國近代數學研究綱領,影響至今不衰。同樣的,如果沒有翻譯,很多事情幾乎不可想像。如當我們沒有細胞術語時,就很難建立生物的科學革命。沒有細菌,就很難建立現代公共衛生體制。沒有奈米,也就沒有台灣自以為豪的半導體業等等。

準此,作為原初語言世界的後生轉世( afterlife ),翻譯是神聖的。不過,它也是危險而亟待釐清的。如許靖華在其所著的《大滅絕》序言,評價嚴復的翻譯說:「嚴復以群取代了儒家的自力更生,主張群與群互鬥……造成二十世紀的中國人命定要遭受內戰的煎熬。最終以是國家為群以及是階級為群,兩者間的大規模征戰作為終結。」

又如國民黨政府來,將台灣現代水源供應系統翻譯,水道水,改成自來水。不知不覺間,讓大家忘了水源涵蓄、水道保養的重要性。台語翻譯,直白詮釋羅馬水源供應的公民基礎建設。提醒大家供水系統中,水道管線的重要性。國語翻譯卻只看到末端的水龍頭,用水的便利性,卻忘了溯源。

長久輕忽之下,台灣水道,與日本相較,管線漏水率之高,令人咋舌。又因缺乏適當保養與更換,供水衛生一直不彰。從水道水流出的水品質,一直無法生飲,那怕水源來自翡翠水庫,非常優質亦然。這種對水道輕忽的態度,也蔓延到民間建設來。我看許多豪宅興建,地面上的建築美輪美奐,可是地下的管線就乏善可陳了。往往只是黑板樹的樹根就足以將其摧毀,更不用說像古羅馬水道般,歷經多少天災地變都還能堅若磐石、屹立不搖了。浮濫的翻譯,鑄造了我們基礎架構的品質,也讓國民健康風險提高。如將日本時的沾也膠,改譯成柏油、瀝青,植物精油或精淬。此翻譯讓我們失去了警戒心,忘記了這些石化工業殘渣不僅讓熱島效應更嚴重,其微粒也大大提升公共衛生風險。台灣還有不少地方,還在用沾也膠來替屠宰雞鴨豬除毛的。渾然忘了將石化殘渣吞食,會提高致癌風險的。

換言之,人因語言而生,我們可能會因為浮濫的翻譯而成為扭曲而病態的人。此故,我們對翻譯文本也不能輕忽。台灣主體性確立,翻譯也該轉型。本文以下將檢視從中國傳過來的,嚴譯天演論以及南京十大文化名人之首的余光中所翻譯的老人與海,所犯下的系統性錯誤。藉此糾錯,希望能勾勒浮濫中文翻譯基本上是向內轉的( turning inwards ),花很多時間在找適當的中文表達,卻對於自己試圖引進的文本脈絡漫不經心,或沒有追根究柢、溯源的好奇心。當然也就更談不上建立研究綱領或整個學術傳統了。然後就是這種向內轉、沒有好奇心的態度,造成翻譯浮濫,犯下大大小小的系統性錯誤。

嚴譯《天演論》

嚴復譯述的《天演論》可以說是另類的經典。不僅書一出版不久,便如梁啟超說:胡適之名就是從「適者生存」而來。陳炯明讀法政學堂時,受《天演論》的影響,「物競天擇,適者生存」之語流行一時,取字「競存」。鄧鏡人按《天演論》「物競天擇」、「適者生存」的學說,將長子鄧昌明取名「演存」、字「競生」。魯迅在文集《朝華夕拾》中說,在學校生活中最大樂趣是「吃侉餅、花生米、辣椒,看《天演論》」。「與天鬥、與人鬥,其樂融融」的毛澤東到老還能背誦該書上篇。嚴復一百六十周年冥誕,中研院近史所所長黃克武教授在漢學研究中心講座,「啟蒙者的身影——世紀之交的六大人物」,還說嚴復影響了晚清的革命黨與立憲派,以及民國之後的自由主義者與新儒家。

在嚴復之前,如李善蘭在同文館也有不少翻譯作品。不過,因科舉考試無關,讀者有限,翻譯者也不受認可。相對的,嚴譯《天演論》一出來就炙手可熱。如胡適所言,「『優勝劣敗,適者生存』的公式,確是一種當頭棒喝,給了無數人一種絕大的刺激。幾年之中,這種思想像野火一樣,延燒著許多少年的心和血。『天演』、『物競』、『淘汰』、『天擇』等等術語,都漸漸成了報紙文章的熟語,漸漸成了一班愛國志士的『口頭禪』。」然後,嚴復典雅的譯文,也取得古典學術圈的認同。如也懂英文,當時執桐城派牛耳,一開始被任命為京師大學堂首任總教習(北京大學前身的校長)的吳汝綸也非常喜歡,認為該書像莊子,還為其寫序。

社會科學的中文翻譯成為一種志業,可以說從嚴譯天演論開始。不過,很遺憾的,嚴復雖然煞費苦心譯著這本書,卻不是翻譯。他在譯例言中說:「儲能效實諸名,皆由我始,一名之立旬月躊躇,我罪我知,是存明哲。」如此用心,卻不能說是翻譯。以前崇拜過他,出國留學到了四十歲時的胡適說:「讀這書的人,很少能了解赫胥黎在科學史上和思想史上的貢獻。」

複雜的《進化與倫理》

赫胥黎這本書其實很複雜。如日本譯者上野景福(1910-1996)東京大學英語教授,表示:此書的內容涉及生物、思想、哲學等多種領域,翻譯的工作十分困難。

當代生物演化學者Stephen Jay Gould ( 1941-2002 ),哈佛大學教授,也認為這本書不容易,至少牽涉到三大難題:

一、創造論還是演化論?

二、演化論可適用在人文社會科學嗎?

三、演化是緩慢累積、逐漸改變的,還是某段期間幾乎沒甚麼改變,可是等到環境劇變時,就會發生物種大改變的間歇平衡?

我們今天學界幾乎都一致接受演化論。然而,十九世紀可不是這樣。創造論者反對演化論的,也是有相當的證據,如在埃及金字塔內的孔雀遺骸,年代遙遠,怎麼跟今天的幾乎一模一樣,連變異都沒有? 又如發明理論溫度的熱力學泰斗Lord Kelvin ( 1824-1907 )用一張紙計算、證明從岩漿溫度降到今天地表溫度,約莫只經過六千多年。如此根本沒有演化論者所需要的累積變異、演化與形成化石的時間。當時創造論與演化論,兩邊陣營,有不激辯。達爾文很少參。他在當時幾乎是大門不出、二門不邁的紳士科學家,靠書信往來做研究。真正參與辯論,說服社會大眾好好思考演化論的可能性的是赫胥黎。他也就成為當時有名的「達爾文的鬥牛犬」。

此外,演化論可否適用在人文社會科學呢? 有關此達爾文與赫胥黎相當一致,他們都反對彼此相通。宗教是宗教,自然演化是自然演化。彼此分屬不同範疇,不相干。同樣的,自然演化是自然演化,人文倫理是人文倫理。兩者也不可混為一談。赫胥黎在牛津的演講論文的主旨也正是為了闡明此道理。馬克思與嚴復的英雄史賓賽,則持相反意見。他們認為自然與人文的道理相通。馬克思認為:資本論是人類社會的演化論。史賓賽則是當時最有名的社會達爾文主義者。

最後,有關自然演化是漸變的,還是有可能在某段時間鉅變? 達爾文堅守如萊爾地質論的見解,逐漸累積變異的漸變。赫胥黎在此卻與達爾文相左,他認為演化論並不需要牢不可分的與漸變論掛勾,也可能是間歇平衡的 ( punctuated equilibrium )。漸變論雖然在證據上不見得很穩,可是因此堅持,鼓舞了大家不屈不撓尋找演化上的missing link,功不可沒。

這三大爭議迄今還未完全止息。不可思議的是,我們如果只讀嚴譯天演論,幾乎會完全不知道這三大爭議與其研究綱領發展。胡適說「讀這書的人,很少能了解赫胥黎在科學史上和思想史上的貢獻」真是確論。

嚴復向內轉的翻譯風格

翻譯赫胥黎的論文,卻又對他在科學史上和思想史上的貢獻沒興趣,也對其相關研究綱領無感。那麼嚴復翻譯這本書,又究竟在忙些甚麼呢?

除了眾所皆知的,如嚴復研究名家史華慈 ( Benjamin Schwartz, 1916-1999 )所說的,警醒國人追求富強之外,他還有個深沉綿亙的志願:鼓勵大家讀中國古書。他認為新學愈進則舊學益昌明,他山之石可以攻玉也。他想透過翻譯,來吾古人所傳承下來的美玉,「轉於西學,得識古之用焉」。或如清史稿所說的:「以西文溝通中文。」他這輩子共翻譯了八部非常重要的英文經典,很自豪說「且彼中有數部要書,非僕為之,可決30年中無人可為者。」不過,這些努力到後來並沒形成一個新的研究綱領,或學術傳統,而似乎只是為了他晚年註解易經、老子與莊子做準備。

他在天演論序言中,也直白指出,易經與春秋是即物窮理之最要塗術。也就是說,只要回復易經與春秋的研究傳統,就足以掌握西方科學精神了。

今夫六藝之於中國也,所謂日月經天,江河行地者爾。而仲尼之於六藝也,《易》、《春秋》最嚴。司馬遷曰:「《易》本隱而之顯。《春秋》推見至隱。」此天下至精之言也。始吾以謂本隱之顯者,觀〈象〉〈繫辭〉以定吉凶而已;推見至隱者,誅意褒貶而已。及觀兩人名學,則見其於格物致知之事,有內籀之術焉,有外籀之術焉。內籀云者,察其曲而知其全者也,執其微以會其通者也。外籀云者,據公理以斷眾事者也,設定數以逆未然者也。乃推卷起曰:有是哉,是固吾《易》、《春秋》之學也。遷所謂本隱之顯者,外籀也;所謂推見至隱者,內籀也。其言若詔之矣。二者即物窮理之最要塗術也。

換言之,嚴復翻譯風格還是向內轉的( turning inwards ),與乾嘉考據學派相差不多。乾嘉沉迷在故紙堆中,以經解經,試圖釐清古代經典迷霧。嚴復兢兢業業,焚膏繼晷翻譯英文經典,也只是為了註解中文古書。此內向風格,依據普林斯頓大學宋史專家劉子健( 1919-1993 )的研究,源於北宋,因王安石變法失敗的悲劇影響,定型於南宋。此降,中國士大夫大體忙著讀書靜坐,至於像孔門弟子當大商人、用兵打仗、財稅會計甚至是縱橫陰謀的問題性逐漸淡出其視野。明末因西學東漸,氣象博大的格物學復興。只可惜明清易鼎,文字獄酷烈,為求避禍,士大夫向內轉入故紙堆中,以書為學,以書為生;而不是歐洲外向,否定書本權威,dare to know,轉而信賴自己感官知覺與理性推理,觀察、實驗甚至探險以追求知識之光。依據中國科學史名家Nathan Sivin( 1931- )的研究,此向內轉的風格,轉向故紙堆,而不是研究大自然,也讓中國錯失了科學革命。因為在十七世紀之前,中國博物學傳統的成就絲毫不亞於西方科學傳統的。

為了向內轉,以西文溝通中文,嚴復的翻譯也就跟原著有很大的差距。原著書名是進化與倫理。嚴復本於中國古代經典天人合一的傳統,將其譯成天演論。原著認為自然狀態與人文狀態之間是斷裂的,嚴復反之。原著就是上下篇。嚴復將其裁切成很像易經、或莊子內外體例的篇章。上篇改成從〈察變〉到〈新反〉十八篇導言。下篇改成從〈能實〉到〈進化〉十七篇論。

嚴復捨棄赫胥黎一開始,透過童話,傑克的碗豆,講生物演化樹的隱喻。他直白說:

赫胥黎獨處一室之中,在英倫之南,背山而面野,檻外諸境,歷歷如在机下。乃懸想二千年前,當羅馬大將愷徹未到時,此間有何景物。計惟有天造草昧,人功未施,其借徵人境者,不過幾處荒墳,散見坡陀起伏間,而灌木叢林,蒙茸山麓,未經刪治如今日者,則無疑也。怒生之草,交加之藤,勢如爭長相雄。各據一抔壤土,夏與畏日爭,冬與嚴霜爭,四時之內,飄風怒吹,或西發西洋,或東起北海,旁午交扇,無時而息。上有鳥獸之踐啄,下有蟻蝝之齧傷,憔悴孤虛,旋生旋滅,菀枯頃刻,莫可究詳。是離離者亦各盡天能,以自存種族而已。數畝之內,戰事熾然。彊者後亡,弱者先絕。年年歲歲,偏有留遺。未知始自何年,更不知止於何代。苟人事不施於其間,則莽莽榛榛,長此互相吞并,混逐蔓延而已,而詰之者誰耶?

卷首原文:

There is a delightful child's story, known by the title of "Jack and the Bean-stalk," with which my contemporaries who are present will be familiar. But so many of our grave and reverend juniors have been brought up on severer intellectual diet, and, perhaps, have become acquainted with fairyland only through primers of comparative mythology, that it may be needful to give an outline of the tale. It is a legend of a bean-plant, which grows and grows until it reaches the high heavens and there spreads out into a vast canopy of foliage. The hero, being moved to climb the stalk, discovers that the leafy expanse supports a world composed of the same elements as that below, but yet strangely new; and his adventures there, on which I may not dwell, must have completely changed his views of the nature of things; though the story, not having been composed by, or for, philosophers, has nothing to say about views.

嚴復譯著的文字典雅秀麗,讀起來真是賞心悅目,很像莊子〈齊物論〉「南郭子綦隱机而坐,仰天而噓,荅焉似喪其耦」。然而,這不僅不像翻譯文字,也很難比對原文出處。因為沒有人演講稿會以第三人稱來稱呼自己,放在篇首的。而且,我們如果比對原文,也真找不到嚴復所言的依據?

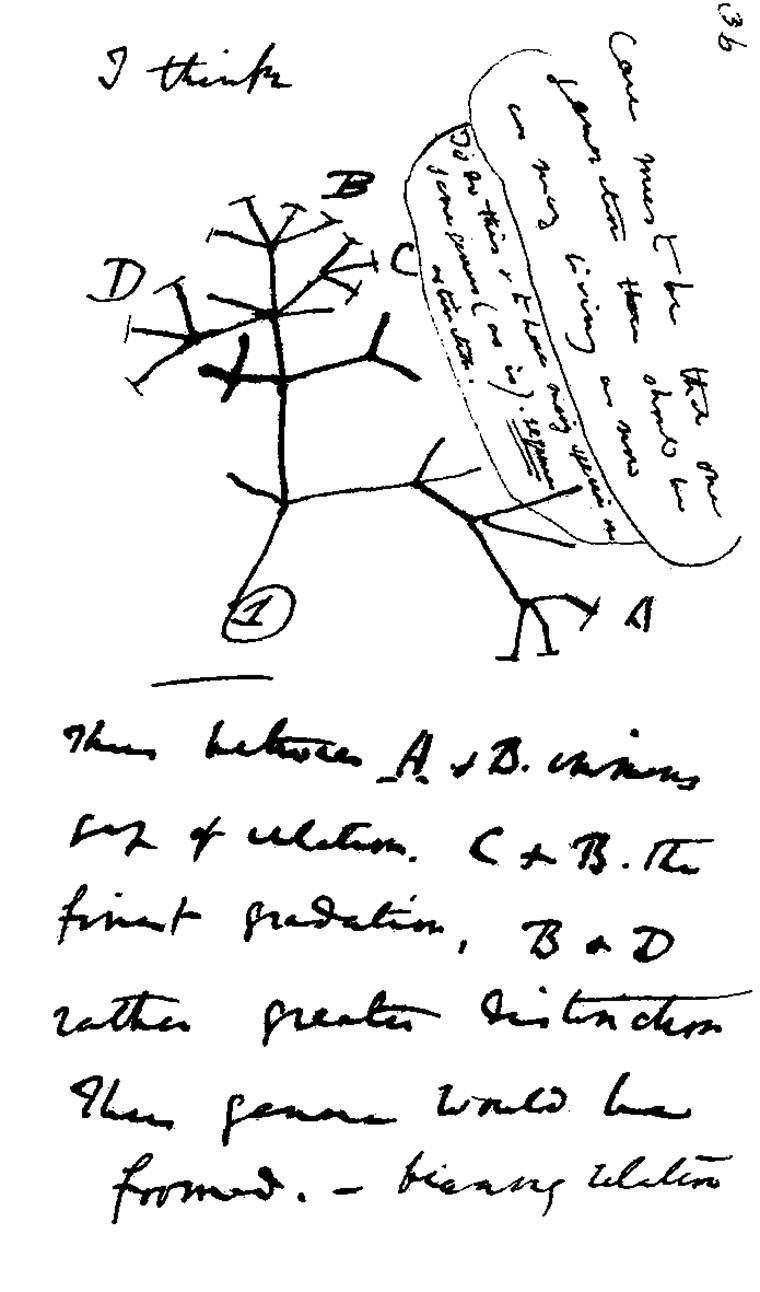

嚴復刪掉了演化樹隱喻,刪掉赫胥黎有關演化論的自然哲學史與文化史的考察與研究。他不知生命演化樹是達爾文理論中非常重要的隱喻。

先而有親緣關係。圖底部是最古老的物種。後代如植物成長茁壯般,逐漸演化。現有物種是ABCD。我可從演化樹開枝散葉的狀況知道其親緣差距。沒有字母的分支則表示該物種已經滅絕。此想法醞釀、不屈不撓發展了二十年後,他在《物種原始》第四章說:

綠色冒芽的嫩枝可以表示現生的物種,那些過往老枝可以表示源遠流長且不復存在的祖先種…….從這棵樹開始成長,歷經許多巨幹和大枝條枯萎、斷落,這些枯落的大小不等的枝條,可以代表那些沒有現生後代,只留下化石的全目、全科及全屬物種。……這巨大的生命之樹已哭落的枝條堆疊於地層,並以生生不息迷人的分枝構成其樹冠。

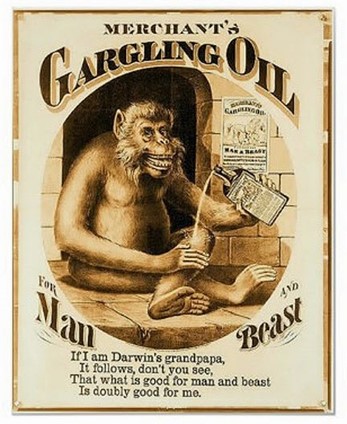

這想法對當時的維多利亞社會衝擊太大。所以有些基督徒,就往往把達爾文化成猴子來諷刺,如下圖所示 ( 公用版權 )。赫胥黎也在此爭議中,在牛津大學Samuel Wilberforce展開世紀大辯論,成為當時最著名的演化論宣傳者,達爾文忠誠的看門鬥牛犬。(達爾文自己是紳士科學家,很少出門,靠通訊、書信往來,成為當時知名的博物學家)

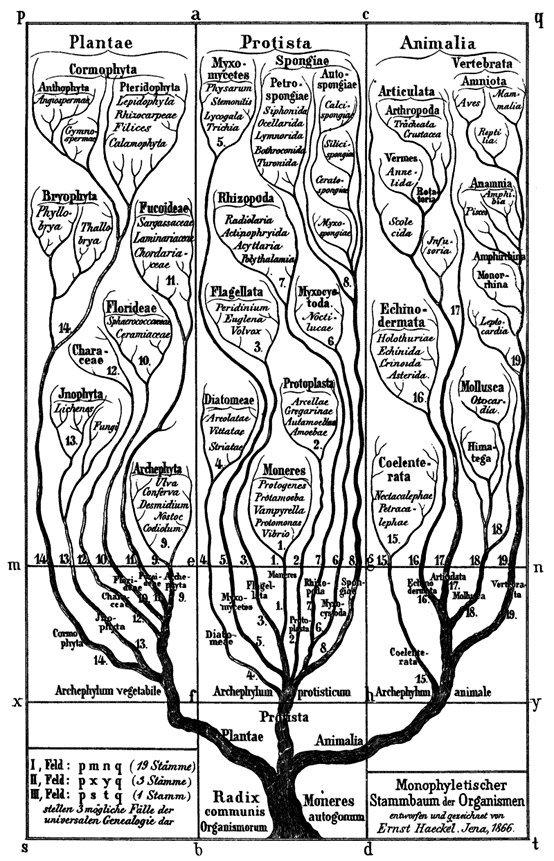

儘管如此,演化樹的概念並非無所本。一般科學史家認為,它脫胎於新柏拉圖主義思潮下的「存在的大鎖鍊」 (圖四),認為所有物種之間都有點關係,分享某些屬性。所以,演化樹也非達爾文獨創。如圖五德國動物學家Ernst Haeckel1866年所畫的圖,也有類似概念。更重要的是,目前為止它還是我們借用來說明武漢肺炎病毒演化的重要工具(圖六)。

換言之,赫胥黎用演化樹闡述達爾文理論,可以說慧眼獨具。他說這童話故事,可以幫助大家伴隨著他進入另一個世界當中。在此宇宙中建立人文世界( artificial world )。在此人文世界中,人不管多脆弱,卻如巴斯卡所說的一枝會思考的蘆葦。人追求自己的尊嚴,絕對不是訴諸空間,而是訴諸對思想的掌控,就不再需要其他的了。宇宙透過空間曩括了我,吞沒了我,使我猶如一個原子。但透過思想,我曩括了整個宇宙。然後到下篇最後一段,赫胥黎還是運用此隱喻講人類文明已經進步到比從魔術師那裏取得的天性( cosmic nature )還高。人要有倫理天性( ethical nature ),與自然決裂,來抑制野蠻本能。下篇這段話嚴復似乎也有類似的翻譯,只是很輕,又有點不知所云。「夫以一子之微,忽而有根亥枝幹花葉果實,非一曙之事也。」他晚年似乎有點理解這個生命樹隱喻了,只是放在其莊子評注中,沒交代出處,而不是修正他所譯著的《天演論》。他說:「一氣之轉,物自為變。猿狙之便,來於山林。吾為弱草,貴能通靈。」只是天人合一理論中的通靈,還是無法呈現赫胥黎談倫理學中,人文狀態與自然狀態斷裂,建立人文倫理秩序,曩括整個宇宙的氣魄。

簡之,嚴復一生的著述計畫還是內向的。他翻譯是為了,如清史稿所說的,以西學溝通中學,註解易經、老子與莊子等經典。他翻譯天演論的眼光,還是如乾嘉考據學般面對故紙堆,而不是好奇、研究大自然的演化原則;更不是好好理解赫胥黎原書中在自然哲學傳統中的三大爭議及其關鍵性的演化樹隱喻。又因為受限於中文傳統經典天人合一的氛圍,他無法理解契約論自然狀態與人文狀態斷裂的區別。就中文經典傳統而言,嚴譯天演論或許有些貢獻,如他闡釋易經本隱之顯、說明莊子齊物論中一氣之轉的道理。但是,如果我們要理解赫胥黎、或理解達爾文演化論,如胡適所評論的,長遠來講,這譯本還是浮濫而不能用的,無法忠實引介觀念物種,更說不上建立研究綱領或學術傳統了。

浮濫翻譯傳統下的《老人與海》

浮濫翻譯,終不可久。今天我們看到嚴復將描述地質時間物種變化的術語,當作個人志向的座右銘,維適之安,或許覺得可笑。看到民初作文試題,用嚴復系統性誤解所創設的術語來出題,如物競天擇、善群制私、拓都與么匿等等,或許可憫。他苦心孤詣所創設的翻譯術語,能實、新反、官品(有機物)、天演(演化或進化)、涅服(神經)、微塵(分子)、畢弗(拋物線)等等,大都被時代洪流沖刷殆盡。他的翻譯著作大都有系統性誤譯的問題,不足為據。然而,以圍棋大局做比喻,嚴復忙著註解中文經典的浮濫翻譯還可以說是棄子。他在科舉八古人時代,懂英文的中國人可能不滿百的情況下,成功喚起翻譯事業的重要性,可以說功不可沒。

不過,到了第二次世界大戰後,尤其進入二十一世紀,幾乎所有識字的都懂點英文了。翻譯就該學李善蘭之翻譯《幾何原本》,好好研究所欲引入的觀念物種,以及該物種背後的研究綱領與學術傳統,而不只是表面粗淺的理解原文。時至今日,還是文字典雅的浮濫翻譯為榮,以圍棋來說,那就不是棄子,而是廢子、愚形,甚至是自緊氣的惡手了。

只可惜,浮濫翻譯的傳統,並未隨著嚴復創設的翻譯術語遠去,還纏繞著台灣不放,如余光中所翻譯的《老人與海》。

翻譯是要研究的,文學也不例外。除作品本身之外,作者的生平,創作背景,時人評價,既有研究成果與其在文學史和思想史上的地位等等,都是翻譯者一般會關注的。余光中作為文學名家,得獎無數,在台港各大學擔任外文系、中文系教授和文學院院長,也留下許多知名的翻譯警語:「翻譯是一門近似的藝術」、「譯無全功」、「白以為常,文以應變」等等。閱讀余光中的作品,理應對海明威人格與風格及其貢獻,有很好的理解。但實際上,除了華麗、流暢的中文之外,所得有限。

余光中從1952年就開始關注海明威,一直到2010年還大費功夫,抖擻精神,修訂舊作,「每頁少則十處,多則二十多處,全書所改,當在一千處以上。」不可謂不用功。不過,他關注的似乎不是海明威或西洋文學傳統,而是中文文字本身。他在序言三分之一左右,闡述英文是尊卑有序、主客分明的語言。中文則不然,即使長句,也是由幾個身分相當的轉句串聯而成,前呼後應,主客不分。

海明威作品中所呈現的乾凈簡明的句法,也真適合中文表現。如有論者說:

走入余光中譯本,韻律優美的散文氣息漸漸飄散,撲面而來的是飽含詩人「自己味道」的「文」氣。文言的簡潔渾成、配以白話的清晰舒展,余光中將一張一弛、一緩一急的「彈性的多元文體」運用到了極致,一字一詞,在他手中,猶如音樂家指尖的音符,被自如運用、恰當調配,對仗工整、對照鮮明、富有節奏、張弛有度的譯文從譯者的筆下流淌出來。正是這瀰漫其間的「文」氣,為「老漁夫粗獷的手上」,套上了一副頗為儒雅的「白手套」。早已為五十年前的譯者所覺察到的「文」氣,又固執地在五十年後的譯文中顯形了。看,迎面向我們走來的這位講話斯文、富有詩意的老漁人背後,分明藏著詩人的影子。余光中以詩人的筆觸、以其不落俗套的句式和高度凝練的語言,書寫出一首堪與原作相媲美的抒情詩。

可惜的是,這種「文」氣,恐怕與嚴復翻譯天演論一樣,成為系統性誤譯。因為老人的手不僅沒戴手套,而且滿是老繭,破破爛爛的,只要簡單張開又合攏,就會像耶穌受釘刑,領受生命之慟。一如書中所說的:

"Ay," he said aloud. There is no translation for this word and perhaps it is just a noise such as a man might make, involuntarily, feeling the nail go through his hands and into the wood.

被余光中消音的宗教性

有關《老人與海》,幾乎很少人能對其宗教性視而不見。

如福克納(1897-1962)評論這本書說:那個老人一定要逮住那條魚,然後又失去他。那條魚,一定要被逮住然後又消失。那些鯊魚,一定要把魚從老人的手裡奪走。是他創造出這一切、愛這一切,又憐憫這一切。這一次,他找到了上帝。Joseph Waldmeir 也說這本小說聚焦的關鍵隱喻是基督形象(1999):the figure of Christ as metaphor for the inevitable loss of the struggle as well as for the inevitable victory which is a result of the loss.一般給中學生閱讀經典的文學導讀,如sparknotes網站,也以三大屬性來描述這本著作:一、宗教象徵。二、冰山理論。三、存在主義。還是以宗教性居首來介紹這本經典著作。維基百科追溯其創作緣由,說這是海明威一開始讀到老人與海的故事,聯想到聖經中的母與子,所以想藉此真人實事,改寫成海洋版新約聖經( The Sea Book 聖經一般被稱為The Book。有關耶穌與聖母瑪利亞的故事,只見於新約聖經),讓人的哲學提升到宗教層次。

詭異的是,這種宗教關懷在台灣諸多譯本中,卻幾乎被消音了。每位譯者用自己獨特的筆觸書寫出帶有自我烙印的 《老人與海》。八十多家出版社、一百多位譯者、出版三百多個中文本幾乎都不約而同地效法余光中,將其宗教關懷消音。

在宗教消音的天空下,譯作很快就陷入中文慣有的二元對立習性。

嚴格來講,在上帝無限大尺度中,基督教世界沒有中文地獄或如秦檜般遺臭萬年的大奸巨惡觀念。因為在基督教義中,人淪入煉獄,只是為了燒淨所犯的罪。最終每個人都會上天堂的。然後,人只要一死亡就不受罪惡控制。彼此平等。所以他們沒有也像西湖秦檜跪立像,那樣沒有專門控訴惡人的雕像。在基督教義中,善惡,正反,黑白,愛恨都在一線之間。人皆無知,要等神意(providence )彰顯,最後審判才知好壞。

如海明威自己透過老人口中所說的,在天主之愛中,殺戮並不代表仇恨,也不見得是罪惡:「你殺那條魚,並非僅僅為了養活自己,或者因為要靠賣魚換取食物。……你殺那條魚,還為了自己的驕傲,因為你是魚夫。他活著的時候,你愛他;他死了之後,你也愛他。如果你是愛他的,那麼殺死他就不是罪。」我大學時拜訪泰崗部落的獵人,甚至認為:在獵殺的過程中,我們才知道動物的恩情。我們應該只吃自己親手獵殺的生物的肉。無法親手殺牛、殺豬,那就不要想著吃牛肉與豬肉。

善惡二元對立,應非必然。只要真實存在的,就有其美感與宗教感動。如孔子所說的,詩三百,一言以蔽之,思無邪。

明清以降的中文傳統則不然。幾乎每個字詞都隱含價值判斷。如有次經濟學人描述馬英九執政「bumbler」。一般中文媒體逕直翻成笨伯,描述馬英九。余光中反之。他說bumbler其實有「拙」之意,有大智若愚、愚公移山的精神,「媒體的翻譯有問題」。此爭議也凸顯出中文,尤其是成語,往往很難呈現,暫緩判斷,靜待神意的審慎。

語言決定世界。余光中酷愛用古典成語翻譯老人與海,也就頗有速斷、二元對立的毛病。他在2010版的序言說:人際關係只在岸上,存於老人與男孩之間。但是海上的關係卻在人獸之間,人與自然之間。老人與大海的關係,先是敵對,也就是獵人與獵物。但是大魚既被捕殺,綁在船邊,老人、小船、大魚就合為一體,以對抗來犯的鯊魚群。至於大海呢,則相當曖昧,可友可敵,亦有亦敵。對於魚夫這種討海人說來,大海提供了獵場,提供了現捕現吃的飛魚和鮪魚,還有灣流與貿易生,但是也潛藏了兇猛的鯊群,令人防不勝防。

我想,如果熟悉基督教神意觀念,就會發現余光中的理解是錯的。在神意下,表面的二元對立與衝突,最終都是可化解的。人與人,人與自然甚至人與非人之間,終究是一體的。彼此的關係,在神意眼光看來,都是朋友。

婆娑之洋,在漁夫眼光中,終究是善的,像極了愛情。如海明威說老人在連續八十四天捕不到一條魚時,夢見海,「夢見白色山峰在海面冉冉升起,夢見加那利群島的各處港灣和錨地。」「夢見一些地方和沙灘上的獅子。那些獅子在黃昏中像小貓一樣嬉戲,他喜愛他們如同他喜愛那男孩。」He alwayse thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when they love her. the old man always thought of her as feminie and as something that gave or withheld great favours, and if she did wild or wicked things it was because she could not help them. The moon affects her as it does a woman.

余光中譯本,本來書名為《老人和大海》一貫以男性化大海,稱呼小說中的the sea,又在序言中將老人與the sea 對立起來,視老人為「討海人」,總想著跨海征服。這真頗有系統性誤譯之嫌。

此二元對立性,也浮現在譯本的代名詞使用上。或許為了強調彼此都是朋友,各保尊嚴的緣故,原著稱呼馬林魚也很、鯊魚也罷,甚至是配角性質的鮪魚和鯕鰍等等,都用he。可是在余光中的譯本中,就系統化變成它it。只有人才配稱他。在余光中譯文下,人與非人之間的對立不言而喻。此誤譯讓海明威終其一生熱愛大自然、融入海天之際的風格,轉化成征服、挑戰的傲慢,戴著典雅中文白手套的武斷與粗暴。

這種粗暴也很明顯的表現在余光中譯本對表面看起來屬負面性格的鯊魚描述上。

原著描寫鯊魚也如世界地理雜誌拍攝鯊魚寫真般真實而優美。如他這麼說:

He was a very big Mako shark built to swim as fast as the fastest fish in the sea and everything about him was beautiful except his jaws. His back was as blue as a sword fish’s and his belly was silver and his hide was smooth and handsome. He was built as a sword fish except ofr his huge jaws which were tight shut now as he swam fast, just under the surface with his high dorsal fin knifing through the water without wavering. Inside the closed double lip of his jaws all of his eight rows of teeth were slanted inwards. They were not the ordinary pyramid-shaped teeth of most sharks. They were shaped like a man’s fingers when they are crisped like claws. They were nearly as long as the fingers of the old man and they had razor-sharp cutting edge on both sides. This was a fish built to feed on all the fishes in the sea, that were so fast and strong and well armed that they had no other enemy. Now he speeded up as he smelled the fresher scent and his blue dorsal fin cut the water.

在海明威筆下,鯊魚之美壯,令人心醉神迷。

可是在余光中筆下的鯊魚就可憐了。Mako shark,dentuso變成「牙利鬼」,「這種鯊魚毫無忌憚,一意孤行。」「它們都是可惡的鯊魚,臭氣逼人,好吃腐肉,又好殘殺,餓急了就連木槳和船舵都要咬的。」「它的來勢就像是一隻就槽的豬,那是說,如果有豬嘴巴大得可容一人的頭。」

在余光中譯文中,鯊魚就似乎化身為《表沃夫》傳說中那隻該死、殘暴的惡龍,或一頭骯髒的豬。它絲毫不值得尊敬。更不用說,如老人與之搏鬥時,欣賞到鯊魚之美。其實鯊魚也是小鎮溫暖、共享精神的物質基礎。老人到老還眼神澄澈,因為他每天都會喝鯊魚魚肝油。那是在小鎮裡,大家都可享用,無償供給的。看不到鯊魚之美,也就看不到小鎮人際關係的美善。老人連續八十幾天捕不到魚,又無積蓄。日常生活所需,要靠小孩供給。小孩從哪裡取得物資呢? 有些買、有些或許是偷來的(小說有提到小孩寧願去偷沙丁魚餌給老人),但大部分就是跟其他漁夫要。古巴就像蘭嶼還好豐厚的部落分享精神,所以一直有免費的鯊魚肝油供大家。自己飽食,卻有人餓肚子,在部落精神裡是不容許的。當老人出海,三天三夜,村裡騷動,大家都忙著找他。海岸警衛隊和飛機都出動了。所以,老人累垮了,也還不忘交代小孩,將魚頭送給另一位漁夫(佩德里科)。

漁村文化中的人際關係,不會如余光中所言只存在於老人與小孩之間。除了海之外,古巴還有良善的人,才會讓海明威魂牽夢縈,愛慕不已。

簡之,真實就是美。用很多中文成語,急於價值判斷的余光中譯本中,我們只能看到海明威每天六點起床,聽莫札特,看哥雅的油畫,讀莎士比亞,將小說的最後一頁修改三十九遍的美。卻忘了正是他的憂鬱症、身體裡二二七塊彈片、兩次飛機失事、四次婚姻、十三次腦震盪、吸大麻與獵獅子等等,才能讓他描述真實,沒有發明( 福克納對海明威的評語 ),也能帶給我們文學藝術之美的感動。

自外於海明威研究與台灣社會用語習慣的余光中

余光中在1952年就在《大華晚報》,翻譯連載《老人和大海》,讓華人注意到海明威,實功不可沒。不過,一直到2010年,有關海明威的研究,小說翻譯多如過江之鯽了,他似乎是充耳未聞。同時,他也對台灣慣用語法,輕忽到令人難以想像。因為他住最久的地方是台灣,所擁有的粉絲也最多(我輩五十幾歲以上的人,讀過高中的,幾乎都還能背誦其詩,鄉愁四韻),最後也埋骨台灣。

如海明威在本書中名言,幾乎各家版本都協同一致了。「人不是為了失敗而生,一個人可以被毀滅,但不能被打敗。」他或許為了避免讓中文出現被動式,還是很固執的說成:「可是人不能認輸。人可以毀滅,但不能屈服。」

就中文可讀性來說,余光中的譯本成就裴然。他一貫避開被動語態,力求簡潔短句,頗有古典文言文之風。不過,這地方他或許譯錯了。

認不認輸,認牽涉到語言與政治安排,哪邊贏、哪邊輸。如中華民國迄今不認輸,法理上還是漢賊不兩立,與中華人民共和國之間的內戰狀態,還是沒有結束。認不認輸,並非個人之事,而是有個認輸對象的群體之事。不過,在原文中( “But man is not made for defeat,” he said. “A man can be destroyed but not defeated.”)比較是獨白、自言自語,透過海洋來認識自己。在海洋中,老人如少年那希瑟斯愛上自己的倒影,身分認同,而飽受折磨。老人不是文青,只能看報紙、聽廣播,他不懂得用各式各樣的說法,來表示同一意思。余光中譯文中,老人語彙豐富,出口成章,在此用了幾乎看起來不一樣的字眼,認輸、屈服來表示defeat. 中譯本真有必要將老漁夫文青化嗎?

又本書一開始,余老行文如下:

那老人獨駕輕舟,在墨西哥灣流裡捕魚,如今出海已八十四天,仍是一魚不獲。開始四十天,有一個男孩跟他同去,可是過了四十天還捉不到魚,那男孩的父母對他說,那老頭子如今已是老定了,而衰老就是最糟的惡運。於是男孩聽了他們的話,到別一條船上去。第一個星期,那條船便捕到三尾好魚。他看見老人美日空船回來,覺得難過,每每下去幫他的忙,或拿繩圈,或拿魚鉤魚叉,以及捲在桅上的布帆。那帆用麵粉袋子補成一塊塊的,捲起來,就像是一面常敗之旗。…...除了眼睛,他身上處處都顯得蒼老。可是他的眼睛像海水一樣顏色,活潑而堅定。

He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty-four days now without taking a fish. In the first forty days a boy had been with him. But after forty days without a fish the boy’s parents had told him that the old man was now definitely and finally salao, which is the worst form of unlucky, and the boy had gone at their orders in another boat which caught three good fish the first week. It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty and he always went down to help him carry either the coiled lines or the gaff and harpoon and the sail that was furled around the mast. The sail was patched with four sacks and, flurled, it looked like the flag of permanent defeat ……Everything about him was old except his eyes and they were the same color as the sea and were cheerful and undefeated.

多年來,台灣已經習慣將西班牙文Sandiago,翻譯成聖地牙哥。余老似乎為求文雅化,去宗教化,改成桑地雅哥。這一更動反而讓原書中的宗教關懷消音。

出海已八十四天,反而讓人有少年Pi奇幻漂流之感。實際上,老人每日回航,只是補不到可到市場交易的魚。這些地方台灣諸多譯本,一般都小心翼翼的追隨張愛玲步伐,他是一個老頭子,一個人划著一隻小船在墨西哥灣大海裡打漁,而他已經有八十四天沒有捕到一條魚了。避開中文過度簡化,所造成的一個人在海上漂流多天的印象。

余光中用「捕魚」,取代台灣譯本慣用的打魚或釣魚,其實更不好。捕魚主要形容用魚網打魚。工具扮演非常重要的角色。但是整本書中我們沒看到魚網。工具所扮演的角色有限,老人主要還是用肉身,雙手、肩膀拚搏。余老或許為了避免中文字重複,相對字眼defeat, undefeated,翻譯成常敗之旗,活潑而堅定。常敗與堅定,在中文裡面,可以說沒甚麼關係。這也就讓原文情境,通篇大主軸:運氣讓老人常敗、可是老人眼神不敗,消失。

余老為求中文簡淨、行雲流水,反而讓翻譯不像翻譯了。

此外,余老行文慣用語也自外於台灣社會。如紐約洋基隊,台灣已經行之有年,用得很普遍。可是余光中翻成紐約「北美隊」。食物有營養,也是台灣慣用語。余老反之,改成食物「補人」。保持魚肉滋潤,他說成保持「血分」。累到骨子裡,他說成「累在裏頭」。「我真希望有塊石頭把刀磨一磨」,余老改譯為「但願我有塊石頭來代替小刀」……。林林總總,古怪而陌生的中文,真讓我以為余光中不是住在台灣,而是住在火星。

整體而言,余光中在2010修訂出版的《老人與海》,還是沉迷在中文語調鏗鏘和行雲流水的節奏上,可是就翻譯的準確性與呈現當代對海明威研究的水準上,他還是無法超越張愛玲。這版本就大局,或就提振台灣對海明威的認識來講,有點累贅了。

浮濫翻譯的傳統過去了嗎?

中文翻譯素有浮濫之弊。本文以嚴復《天演論》和余光中《老人與海》為例,來說明此問題。

在嚴復的案例中,他主要關懷不是輸入新觀念物種,而是用西學溝通中學,希望藉此讓易經、老子、莊子或荀子重獲新生。他後來也藉著翻譯心得,重新評註易經、老子和莊子。不過,這種向內轉的態度,反而讓他系統性誤解所引進的科學史和人文社會科學。如他不過虛心,沒看到或不曾試圖理解西方科學史中非常重要的生命之樹的隱喻;也在傳統經典天人合一的框架內,無法認識契約論,如天人之際斷裂的《進化與倫理》。

就圍棋大局觀來看,今天談西方人文社會科學大體已經無人引用嚴復翻譯著作,他成為棄子。可是這棄子喚醒了翻譯的重要性,情有可原。

在余光中的案例中,他主要關懷的是中文句法的簡鍊與道地,如幾乎沒有被動式。可是過度拘泥於傳統所謂典雅的中文,反而陷入明清以降,粗糙標籤化、二元對立的窠臼中。在他譯本中所呈現出來的老人與海,是跨海征服的關係,而非小說主旨所呈現的「他創造出這一切、愛這一切,又憐憫這一切。這一次,他找到了上帝。」神意中,善與不善都是好的。終究,老人還是戰勝了,但他不是戰勝海洋,而是戰勝自己。在此苦難折磨中,他鑄造了生命意義與塑造了自己身為漁夫的身分與尊嚴。

余老貴為中山大學文學院院長,在2010年重新審定、翻譯這本小說時,本該將既有研究成果納入,並會通台灣諸多版本的優點。可惜的是,在中文典雅、文字不重複的制約下,他還是系統性誤譯,而且自外於台灣社會的慣用語。余老這譯本,還是比不上張愛玲的,還是浮濫而不可用的。就圍棋大局觀來看,這譯本實屬廢子、累贅,誤導比澄清的還多。

余老在謙虛翻譯之道上墮落了。

問題是,翻譯浮濫的文化過去了嗎? 就算我們已經不內向,不凡事都乞靈於傳統經典,也已經習於中英文合併的語法。從2019年,台灣將奧斯卡金像獎最佳影片,《寄食者》翻譯成《寄生上流》來看,實在無法樂觀。

台灣翻譯很流利的呈現貧富不均的階級問題。如劇中原管家丈夫為了躲避債務,偷偷躲入社長家地下室。相對於金家積極向上攀附的野心,他顯得格外「知足」。十多年來,成日像蟑螂潛伏於地下室,沒有新鮮空氣,沒有人際交流。他竟覺得得其所哉,甚至十分感謝毫不知情的朴社長「提供」他吃住。如此赤裸裸的對比,令人無限感概,究竟過去經歷了甚麼,會讓一個人甘於被禁錮在黑暗與寂寥之中……。

可是如此華麗的翻譯,也遮掩了寄食關係不只出現在韓國階級差異上,還存在於親情倫理、世代之間與性別之間。因為金家兩老如果不想寄食於子女所爭取到的關係的話,不去當管家或司機的話,悲劇就不會發生。如果韓國性別平等的話,那麼金家死的也就不會是媽媽和姐姐,來成就金家父子之間的摩斯密碼通訊。此消音同時也讓國人錯失:透過此影片,反思普遍存在於台灣社會的親情、世代與性別之間的寄食關係的機會。

總之,翻譯是神聖而危險的。操弄翻譯咒語,如幻想曲中的小魔術師般,需要好好研究,謹小慎微,亦步亦趨,否則反而可能釀成大禍,如天演論在中國。

※作者為台中一中教師