上報 Up Media

toggle- 最新消息 性侵4童營隊狼師遭爆僅登記工作室成漏洞 議員憂:恐捲土重來 2024-04-19 19:26

- 最新消息 法官之死頭七! 全台法院「白花運動」追思 高院女法官突昏倒送醫 2024-04-19 19:22

- 最新消息 Netflix砍寄生帳號奏效 訂戶數3個月飆升930萬人 2024-04-19 19:10

- 最新消息 【廢死論辯】憲法法庭死刑釋憲吵什麼? 「3個重點」、辯論流程一次看懂 2024-04-19 18:45

- 最新消息 「遊艇大亨」多次下藥性侵還畏罪潛逃 高院改判15年 2024-04-19 18:40

- 最新消息 徐巧芯「名牌上身」話題延燒 臉書粉專再點名王美花 2024-04-19 18:38

- 最新消息 哭了!台股重挫牽連ETF 00939、00940股價創新低 2024-04-19 18:17

- 最新消息 Netflix新劇《回魂計》集結舒淇、賈靜雯、李心潔同台飆戲 傅孟柏演出詐騙首腦全網期待 2024-04-19 18:15

- 最新消息 中國認定台灣聚碳酸酯「存在傾銷」 明起對台化、奇美等業者開徵反傾銷稅 2024-04-19 18:06

- 最新消息 黃捷捅徐巧芯金流有問題 名嘴揭黃年增200萬「雙姝賺得差不多」 2024-04-19 17:50

馬在人類歷史上有何重要性?(pixabay)

馬在人類歷史上的重要性,只有這一研究固有的難題能與之匹敵;在這段歷史中,每起事件幾乎都是引爆爭議的題材。

──格拉哈米.克拉克(Grahame Clark, 1907-1995),1941年

一九八五年夏天,同為考古學家的妻子朵卡絲.布朗和我一起去賓州大學(University of Pennsylvania)的獸醫學院,找一位外科獸醫諮詢:馬銜會在馬齒上產生病狀嗎?如果會,我們豈不是會在古老馬齒上看到馬銜的痕跡──例如刮痕或配戴時造就的微小磨損?這難道不是個好方法,來辨認出早期配戴馬銜的馬嗎?我們想問他能否針對馬銜造成的牙齒病狀,推薦我們一些醫學文獻?但他說其實找不到什麼相關的文獻。而且當馬套上馬銜又被轡頭勒住時,牙齒便「無法」輕鬆地咬住馬銜,因此,馬銜很少會規律地碰觸到牙齒。聽起來很合理,可惜行不通。我們決定徵詢第二個意見。

到了費城郊外新博爾頓中心(New Bolton Center)的大型哺乳動物獸醫學院,與馬匹朝夕相處的訓練員給了我們非常不一樣的答案。他們說馬會一直嚼嘴裡的馬銜。有些會像吸吮糖果一樣,讓馬銜在嘴巴裡滾來滾去。我們可以聽到馬銜碰撞馬齒的聲音。當然,這不是什麼好習慣──訓練有素的馬不該如此,但牠們確實好這口。我們也該和希拉蕊.克雷頓(Hilary Clayton)聊聊,她從前任職於新博爾頓中心,後來在加拿大某個大學工作。她一直在研究馬嘴中馬銜的力學。

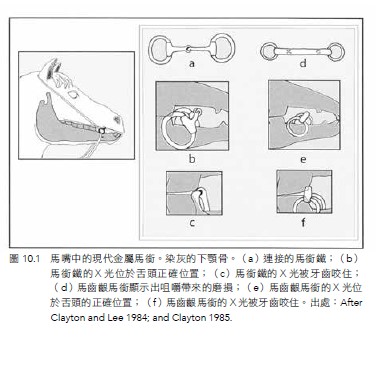

我們在薩克其萬大學(University of Saskatchewan)找到希拉蕊.克雷頓,並看了她用螢光透視法所拍攝的馬嚼馬銜影片(圖10.1)。她替馬套上馬銜,並站在馬匹後方操控韁繩。安裝在馬頭旁的螢光透視鏡拍到了馬嘴中的情況。從來沒人這樣做過。她寄給我們兩篇她與加拿大同僚合著的文章。他們的圖片顯示出馬如何應付口中的馬銜,以及馬銜究竟會落在齒間的哪個位置。馬銜的正確位置在前後牙齒間的舌頭和牙齦上,因此稱做「馬齒齦」(bars)。騎馬者勒馬時,馬銜會將舌頭和牙齦壓入下顎,並將敏感的牙齦組織擠到馬銜和下方骨骼之間。那會很痛。因此馬會低頭朝一側拉動(轉彎),或者將下巴下拉以拉動兩側(煞車),來避免馬銜壓在舌頭和牙齦上。

克雷頓的X光片顯示出馬如何用舌頭頂高馬銜,然後再縮回,將馬銜推回讓前臼齒緊咬住,這樣一來,不論騎馬者使出多大力氣拉緊韁繩,都不會對柔軟的組織造成壓力。臼齒的前方是口中的柔軟區域,因此,為了將馬銜咬住,馬必須將馬銜往後壓至嘴角。這些伸長的組織就像彈簧。如果牙尖沒有把馬銜「緊緊」咬住,就會再次往前彈至馬齒齦中。在我們看來,考慮到重力,這種反覆在前臼齒尖的來回運動,下排牙齒受到的影響會比上排牙齒更大──畢竟馬銜是套在下顎上。咀嚼馬銜造成的磨損應集中於兩齒之間的一小區域(下排第二前臼齒,即P2),和咀嚼其他東西所產生的磨損不同。克雷頓的X光片讓我們首度能加以確定,在某顆牙齒的特定部位可以找到馬銜造成磨損的地方。我們在該處找到幾張已公開的照片,上面考古馬的P2明顯有咬合磨耗面(wear facet)或傾斜邊(bevel)。兩位知名的考古動物學家,倫敦的茱麗葉.克拉頓柏克(Juliet Clutton-Brock, 1933-2015)和羅馬的安東尼奧.阿札羅利(Antonio Azzaroli)認為這「可能」是馬銜造就的一種磨損。其他動物學家則和我們諮詢的第一位外科獸醫一樣,認為馬不可能將馬銜咬回自己嘴裡。沒人能確定。而且他們聽都沒聽過克雷頓的X光片。

備受鼓舞與興奮之餘,我們造訪華盛頓的國立自然史博物館(Smithsonian Museum of Natural History)的人類學部門,詢問當時館內的動物考古研究員梅琳達.澤德(Melinda Zeder),我們能否研究從未配戴馬銜的古野馬牙齒(作為對照的樣本),以及她能否針對如何進行研究給予一些技術上的建議。我們沒有受過動物學家的訓練,對馬齒也知之甚少。澤德和一位專攻牙齒微磨耗(dental microwear)的同事凱特.高登(Kate Gordon)邀我們到員工自助餐廳坐坐。我們要怎麼區分是馬銜、還是咬合異常引發了牙齒磨損?又或者,這只是正常咀嚼食物而產生的飲食磨損?馬銜造成的磨損會永遠存在,還是會因飲食磨損而逐漸消失?那得花上多久時間?馬齒長得多快?它們難道不是那種從下顎長出,牙冠逐漸磨損,直到變成殘牙的牙齒嗎?隨著年齡增長,這會改變馬銜的磨耗面嗎?繩製或皮製馬銜呢?──可能是最古老的那種。它們會造成磨損嗎?哪一種會?騎馬或駕駛馬戰車時,馬銜對馬造成的影響是否不同?導致磨損的究竟是什麼──如果真的有磨損的話?是因為騎馬者將馬銜拉入馬齒的「前方」,還是由於馬咀嚼馬銜,導致牙齒的「咬合」(occlusal)面磨損?還是兩者兼有?況且,要是我們在顯微鏡下看到磨損,我們要如何加以描述,才能量化具磨損和無磨損的牙齒之間的差異?

梅琳達.澤德領我們參觀她的收藏。我們製作了出自西元前二○○○年左右的伊朗青銅時代的城市馬利亞(Malyan)的古野驢P2的最初模型。其在內側咬合上有磨耗面;稍後我們可以說是堅硬的骨製或金屬製馬銜造就了這些磨耗面。但我們當時還不知道,結果證明,自然史博物館的館藏真的沒有多少從未配戴馬銜的野馬牙齒。我們得靠自己找,我們向來認為,只要逐一解決問題,就可以辦到。二十年後,這種感覺仍然縈繞不去。

馬最早在何處被馴化?

馬銜造就的磨損十分重要,因為其他證據都難以確定早期對馬的馴化。我們寄望可解決問題的遺傳證據並沒有多大作用。現代馬匹具有基因上的思覺失調,和牛隻一樣(第八章),但性別對調。現代家馬的「雌性」血統展現出極高的多樣性。經由線粒體DNA,母親將性狀原原本本地傳給女兒,顯現此一部分的血統具備極高的多樣性,以至於需要「至少」七十七匹祖先母馬(ancestral mares)、分成十七個系統分支(phylogenetic branches),才能解釋全球現代族群中的遺傳變異(genetic variety)。在不同時期,野生母馬必須要在多個不同的地點被引入家馬群。與此同時,現代馬DNA上的「雄性」性狀經由Y染色體從父畜(sire)原原本本地傳給小公馬(colt),則呈現出顯著的同質性。可能只有單一個野生公馬受到馴化。由此看來,養馬之人顯然可以隨意捕獲並繁殖不同種的野生母馬,但根據此些數據,他們普遍排除了野生的公馬,就連與家養母馬交配後生下的野生公馬的雄性子代,也一併遭到排斥。現代馬源自於極少量的原始野生公馬和許許多多多、各式各樣的野生母馬。

◎為何會有此差異?

野生生物學家觀察了世界各地不同地方野馬群的行為,比較特別的幾處是在烏克蘭的阿斯卡尼亞(Askania Nova)、美國馬里蘭州和佛吉尼亞州的幾座堰洲島(barrier island;兒童文學名著《辛可提島的迷霧》〔Misty Of Chincoteague〕中提到的馬群),以及內華達州西北部。標準的野馬群包括一匹公馬、兩至七匹妻妾群(harem),以及未成熟的幼仔。大約兩歲時,青年馬會離開馬群。公馬和妻妾群占據一個生活圈(home range),其他公馬則為了掌控母馬和勢力圈(territory)拼個你死我活。年輕公馬慘遭驅逐後,會形成鬆散的聯盟,稱為「單身群」(bachelor band),潛伏在既有的公馬生活圈的邊緣。多數的單身馬要到五歲以上,才有辦法挑戰成熟的公馬或將母馬留在身邊。既有的馬群內,母馬們會列於以領袖母馬為首的社會階層中,大多時候皆由領袖母馬決定馬群的去向,並在遭遇威脅時帶領馬群前進,公馬則會在馬群兩側或後方警戒。因此,母馬本能會接受他者的統御──無論對方是公馬還是人類;公馬則又固執又凶暴,天生就會用撕咬和踢蹬來挑戰權威。在眾多野馬群中啄序(pecking order)的最底層,通常是相對容易駕御的母馬,但相對容易駕御的公馬則十分稀有──在野外繁殖的希望微乎其微。馬的馴化可能出於機緣巧合:一匹相對容易駕御的公馬出現在一個人類能將其當作馴化血統種畜的地方。從公馬的角度來看,人類是牠一親芳澤的唯一途徑。就人類的角度而言,公馬正是他們夢寐以求的父畜。

◎他們生活於何時何地?

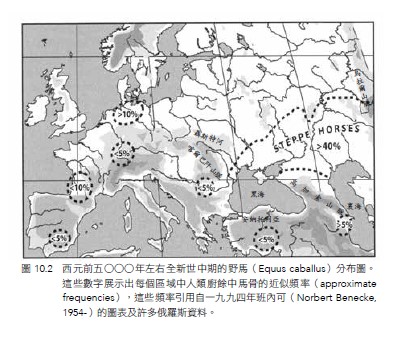

像極了婚姻,動物馴化是一段長期舊情往事(prior relationship)的頂點。人類不會耗費時間和精力去照顧自己不熟悉的動物。第一批將餵養和照顧馴馬認真納入考慮的人群必定對野馬十分熟悉。他們生活之處鐵定是人類耗費大量時間狩獵野馬並了解其行為的地方。在大約一萬到一萬四千年前,世界上可能產生這類情況的地方已經大幅限縮;當時冰河時期的草原──適宜馬匹生長的環境──為北半球大量的茂密森林所取代。在氣候變化之時,北美洲的馬滅絕了,原因仍不甚明瞭。在歐亞兩洲,大批的野馬群僅生活於中部的草原,較小的族群則「孤立」於歐洲中部天然開闊的區塊(沼澤禾草牧場、高山牧場、乾燥的高原〔mesetas〕)、安納托利亞中部(現代的土耳其),以及高加索山脈。馬從伊朗、美索不達米亞低地和肥沃月彎消失了,這些溫暖之地讓給了其他野驢(野驢和驢)(圖10.2)。

作者簡介

大衛.安東尼(David W. Anthony)

美國人類學家,賓夕法尼亞大學人類學博士,紐約哈特威克學院人類學榮譽教授,創建「古代馬研究所」(Institute for Equestrian Studies),曾在烏克蘭、俄羅斯、哈薩克斯坦從事過大量的田野考古工作。

二○○七年發表《馬、車輪和語言》(The Horse, the Wheel and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World)一書,勾勒了古代印歐語族的遷徙線索,並在馬的馴化、有輪車的發明,以及歐亞大陸的古代人群遷徙等問題上提出重要觀點;另有合著作品:《舊歐洲的失落世界》(The lost world of old Europe: the Danube valley, 5000-3500 BC, 2009)、《俄羅斯大草原上的青銅時代景觀》(A Bronze Age landscape in the Russian steppes: the Samara valley project, 2016)等,並發表有數十篇研究論文。二○一○年以《馬、車輪和語言》獲得美國考古學會的最佳圖書獎。

譯者簡介

賴芊曄

政治大學歷史學系世界史組碩士,譯作有《朕乃女人:武則天.中國史上唯一女帝的傳奇一生》、《先知之後:伊斯蘭千年大分裂的起源》、《木蘭與麒麟:中古中國的突厥伊朗元素》(以上由八旗文化出版),共譯有《晚清的媒體圖像與文化出版事業》。

※本書擷取自《馬、車輪和語言:歐亞草原的騎馬者如何形塑古代文明與現代世界》

熱門影音

熱門新聞

- 《淚之女王》金智媛、金秀賢互飆演技收視破20% 「洪海仁墓碑」劇照瘋傳網憂BE結局

- 《蓮花樓》成毅新劇高馬尾造型曝光帥翻 憑2關鍵奪回藝名聲勢輾壓師兄任嘉倫

- 【《承歡記》內幕曝光】楊紫片酬拿2億演技卻被罵翻 許凱演霸總9千萬輕鬆入袋

- 《與鳳行》林更新公開女友惹怒CP粉 趙麗穎親上火線17字幫忙救場超暖心

- 【韓星片酬大公開】金秀賢拍《淚之女王》因「這理由」降價演出 IU身價輾壓宋慧喬

- 《慶餘年》第二季5月播出全網沸騰 「他」接演肖戰角色2關鍵被看衰

- 肖戰新劇凝視《惜花芷》張婧儀畫面曝光甜出汁 新片與《在暴雪時分》趙今麥演兄妹超吸睛

- 白敬亭拍趙露思《偷偷藏不住》姐妹作制服照曝光 「這關鍵」帥度不敵陳哲遠