上報 Up Media

toggle- 最新消息 Ten Thousand Coffee 3 號店進駐微風廣場!10000 咖啡黑炫醇濃系列菜單推薦、迷你可頌手機支架限量販售 2024-04-18 14:00

- 最新消息 【操演片】陸軍精準飛彈射擊訓練 雷霆、神鷹操演展軍威 2024-04-18 13:30

- 最新消息 愛莉莎莎誣作票挨告 首次傳喚放鳥、第二次遲到又忘帶身分證 2024-04-18 12:55

- 最新消息 《花間令》女配鄭合惠子扮醜演技獲好評 新劇二搭鞠婧禕絕美造型驚豔全網 2024-04-18 12:36

- 最新消息 【有片】中國江西「才子大橋」造價8.9億 通車僅3年「風一吹就倒了」 2024-04-18 12:35

- 最新消息 男大生躲台積電廁所偷窺 被逮狡辯「為變性想了解女人私密處」 2024-04-18 12:20

- 最新消息 【人生逍姚遊】EP39 誰說政治人物只能很嚴肅?逍遙遊要帶大家更認識三劍客! 2024-04-18 12:15

- 最新消息 以軍採購4萬頂帳篷並增派火砲與裝甲車 準備對拉法展開最後一擊 2024-04-18 12:00

- 最新消息 第 2 杯 7 折!7-11 新推 CITY PRIMA「茶咖系列」、HERSHEY’S 聯名「好時經典可可」 2024-04-18 12:00

- 最新消息 「鞍馬王子」李智凱預賽第一 周五決賽力拚巴黎奧運門票 2024-04-18 11:45

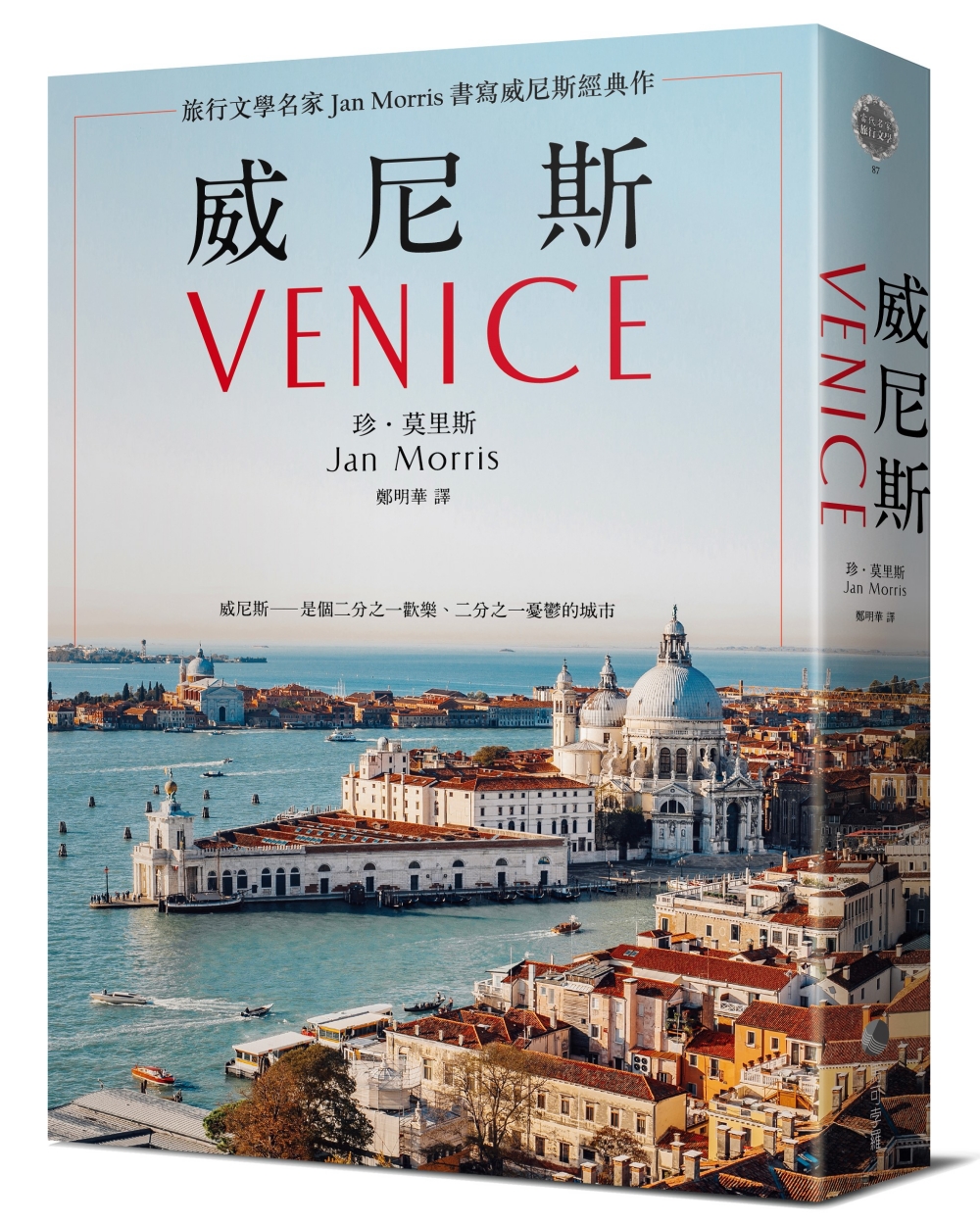

威尼斯空拍圖。(CC0 1.0)

威尼斯大部分的建築都非常老舊,有些甚至東倒西歪的,無數個世紀以來,威尼斯將會全部消失在它的潟潮底下的假設,從來沒斷過。它在一千五百多年前自海洋中誕生,許多作家和藝術家都認為,它只需再度汨汨地發出一聲呻吟、再度沉入海中,就已達到合於美學觀點的圓滿故事。廷托雷托在一幅著名畫作中,描繪了威尼斯最後被海浪淹沒的情景。羅絲.麥考萊去世時,正在構思一本有關威尼斯最後沉沒的小說。「無聲而警戒,」狄更斯如此看待威尼斯的水域,「不斷地捲繞……許多轉折處看來有如大蛇;等待著有人凝視水域深處,尋找已被其納為女主人的老城殘垣。」

回到海洋的懷抱

當然,如此消失的威尼斯將給自己的歷史,一個美的勻稱形式──誕生於海洋,最後又回到海洋的懷抱,你只要搭貢多拉走一趟,看看周遭老舊房屋的正立面,並瞧瞧運河水越來越沉滯的晃動,便能明白威尼斯已到了何等風燭殘年的老邁。許多豪宅看來腫脹而搖搖欲墜,像穿著破舊貂皮大衣又患有關節炎的公爵,許多高塔則窘迫地傾斜著。斯拉夫人河岸大道上的老監獄建築看來明顯地遠離真實,有時在夏日夕陽西下時,我不禁想起總督府也在西南角落逐漸消退。威尼斯的長壽有賴她長串的島嶼,有如人工拱壁般地將潟湖和亞得里亞海分隔,並將海洋風暴區隔於她細緻的結構之外。她像一名嬌貴如羊皮紙的貴婦,由門口的僕人護衛著。

她建於潮濕的泥岸上(總督府倒是建在威尼斯最堅硬地帶的黏土層上),並立在倒置於水中的無數樁柱上,據說,支撐安康聖母教堂的樁柱就多達一百一十五萬六千六百七十二根,也因此從沒有人納悶它是否偶爾也會晃動。數世紀以來,它的木質支撐持續衰敗,一部分因為自然損耗,一部分來自動力船水波的沖刷,另一部分則因為運河加深,水位被古代的工程師抬升到無法預測的高度。再加上古老的結構無法再與歲月、風和侵蝕抗爭,最後傾塌,殘敗不堪。以令人羡慕的冷靜,威尼斯的編年史學家充滿了這樣的傾圮,而古代的歷史學者則不時有相關的紀錄:教堂自然瓦解或著名的橋梁塌毀。

倒塌的鐘樓森林

威尼斯的鐘樓毀圮的歷史更加久遠,其中不少在今天亦已搖搖欲墜。聖司提反、希臘人的聖喬治教堂、堡壘區的聖彼得教堂等皆嚴重傾斜,如果你站在它們的下方,運用你的想像力,也許可以聽到它們發出咯吱咯吱的聲音。即使大哉聖喬治教堂的塔樓在一七九○年才峻工,現在也不再筆直站立,乘船進入潟湖後,將它與聖馬可一線對齊,即可清楚看出。威尼斯的鐘樓屬於市內第一批建築,同時做為瞭望塔和鐘樓,有時候還做為燈塔。由於塔樓的樣式演變極慢,通常一旁的教堂歷經重建時,它們仍然屹立,也因此保留了早期的建築風格。十六世紀時,威尼斯的塔樓超過兩百座──有些古老的版畫所描繪的威尼斯,看來有如一座鐘樓森林。現仍存在的約有一百七十座,其餘均已倒塌。

現為學院美術館一部分的聖母愛心教堂(La Carità),塔樓在十八世紀掉落到大運河時,引起驚人水波,使得許多貢多拉被激盪到附近的廣場上,高高地在那兒晾乾。大哉聖喬治教堂的老塔樓於一七七四年傾倒時,壓死了一名僧侶,按當時記載,「在這些奇景之間留下了令人感傷的空白」。聖安吉羅教堂的鐘樓在最後拆毀之前倒塌了三次。聖特尼塔(Santa Ternita)教堂的鐘樓比後來被拆除的教堂主體還長壽,同時被改為住宅長達半世紀之久,但最後仍於一八八二年崩塌,短暫地把住戶埋在廢墟裡。希臘人的聖喬治教堂的塔樓峻工時就是傾斜的,並自一八一六年緊急修護計畫開始後,至今仍引起強烈擔憂。聖史提斐諾的鐘樓歷經一九○二年的地震後,開始不穩固,於是加建了一座較小的輔助鐘樓,現仍矗立於聖史提斐諾的屋頂上方。聖卡米尼教堂的鐘樓於一七五六年被閃電擊毀時,僧侶正在敲鐘,於是以最快的速度放下手上發出洪亮響聲的工作,結果其中一人頭撞到牆壁而死。至少有七座鐘樓在搖晃地步向毀塌時及時被拆除。佐賓尼戈聖母教堂外,有座長方型的旅行社,那是一座未完成鐘樓的地基,原是要取代已經不太穩固的鐘樓,但起建不久,就因為過度浪費而遭到阻止。地震、閃電和強風皆令威尼斯的鐘樓蒙羞;泥濘地、石造建築中衍生的植被、地下水、不適當的地基、品質較差的磚材等,皆威脅到它們的穩定。對於鐘樓來說,這可是個不安全的國家。

聖馬可鐘樓

最有名的一座垮掉時,使得全威尼斯為之惋惜。在聖馬闊拉附近的大運河上,有一座渡輪站。長久以來,渡輪站所屬的人員,一直有在牆上以非制式尺寸的大字體記下各類活動的習慣。船資的改變和服務的時間都寫在上面外,在一些已不太容易辨識的文字中,有一則極為突出,「一九○二年七月十四日,清晨四點五十分,聖馬可教堂的塔樓塌陷。」文字是以威尼斯方言寫的。在他們的歷史上,沒有什麼比此次事件產生過更深的影響。人們仍然常常提到身為威尼斯主要象徵和地標的聖馬可鐘樓,一如他們提到共和國的垮台。

據說,這座鐘樓於九一二年四月二十五日聖馬可日開始興建。它的頂端原以黃銅包覆,做為白天永久的光標,閃光在二十五哩外仍可見到。鐘室內還另外點了警示燈標,與熱那亞人戰爭期間,此處甚至架設了五門大砲。無數的遠征歸來時皆受到鐘樓鳴鐘的歡迎。數十名囚犯在「喪鐘」(Malefício)聲響後執刑。伽利略在鐘樓向總督展示他最近的發明:望遠鏡;歌德由其下的平台第一次見到海洋。自十七世紀開始,頂端的旋轉鍍金天使則是威尼斯最主要的風向標。

世界上沒有任何東西比聖馬可的鐘樓更強壯和穩固。十八世紀的介紹手冊指出,它「從來沒有些微傾斜的跡象、搖晃或其他狀況」,它是威尼斯極其重要的一部分,見證了無數個年頭中的命運起伏,它似乎已成永恆,人們以護衛的感情看待它,稱之為「地主」(the Landlord)。根據流傳的說法,鐘樓的地基深入廣場下方,並以星形方式向不同的方向延伸;所有到威尼斯的探訪者,不論檢閱潟湖防禦的帝王、來自本土的叛教教士,必然要登上鐘塔,只不過後者是被關在木籠中懸於其下。長遠的歲月中,它像個勇敢但已年邁的叔叔,已在人們沒有查覺下衰老。它受到無數次閃電擊中,銅尖不斷引起災禍──一七九三年,它第一次裝上避雷針,這也是歐洲最早的同類設施之一。聖馬可的鐘樓已經歷經不太深思熟慮的修護和擴建,內部亦的整修亦顯得草率。它的磚材因長時間含鹽分的風和空氣而粉末化。它的地基雖堅固,但也不像傳說中的那麼堅如磐石,它樓高三百二十呎,但支撐的地基深度則不超過六十呎。

鐘樓毀圮

因此,那個七月十四日的清晨,鐘樓先是輕輕的顫動,純粹是自發性的搖晃,接著緩慢、溫和、幾近無聲的塌陷。這場災難其實在幾天前即有先兆。於是,中午的響砲被取消,以免震動整個結構,甚至廣場也禁止樂隊演奏。十四日破曉時,廣場被封鎖,焦急的威尼斯人聚集在廣場外圍,等待最後結果的到來。塌陷時,據說「鐘塔再度顯示了自己溫和的特性」,沒有任何人受傷。廣場的邊上堆了小山般的瓦礫,市區上空揚起了一陣塵埃,有如當成指引的柱子,或一片裹屍布。唯一的傷亡是一隻虎斑貓。這隻以卡薩諾瓦家犬的名字命名為梅蘭姆匹吉(Mélampyge)的貓,由管理員的住處被移到安全處後,卻又魯莽地跑回原地吃牠尚未吃完的食物。塔尖的風向標天使往下方的廣場掉落,結果落在教堂門口,此事被視為奇蹟般的象徵,表示教堂將不會損壞;事實也是如此。大部分的鐘樓瓦礫都堆在廣場南邊原來的斷柱旁;這些柱子原是共和國頒布法令之地。等到塵埃落地,不穩的石工結構也被清除,人們發現威尼斯的元老鐘工人鐘完好的躺在那兒。它當時已經屹立在此,對著威尼斯人發出響聲長達六世紀。還有,管理員的妻子當天正在熨的六件襯衫,也完好地在殘礫堆下找到。

就這麼一會兒的工夫,一切都結束了。廣場上僅留下金字塔船般的磚塊和碎裂的石頭,看來廣場經歷場火山爆發似的。(那些瓦礫後來由駁船運載,其上放了哀悼用的月桂花環,沉至亞得里亞海)。有次,我在這個令威尼斯人感傷的地方遇到一個人,他看來似乎還沒完全從這場震憾中恢復過來。「這種事竟然會發生,你一定感到震驚吧?」我問他。他沉重地回答,「啊,是呀,那真是令人驚訝。我自小就知道鐘樓,它就像個朋友一樣,從來沒想到它會塌陷。」

失去了桅桿的船

這座古老的鐘樓毀圮的消息,哀傷地傳遍世界。威尼斯的剪影,世界上最為人所知的景觀之一,戲劇性的改變了;天空看來怪異地貧乏和空白,像一艘失去了桅桿的船。市議會在當夜由老威尼斯貴族主席格里馬尼伯爵主持下召開會議。他當時任職市長已有三十多年,並做了宏偉的貴族式決議。當時有些威尼斯人認為重建鐘樓的花費超出實際的價值。許多人更認為廣場沒有鐘樓看來美觀些。然而議會否決了這些看法。他們認為鐘樓必須「按其原樣、原址」重建,而「按其原樣、原址」(Com' era, dov' era)也成了威尼斯著名的慣用語。

資金自許多國家湧入;最好的專家來自羅馬,九年後,鐘樓重新屹立,構造設計上極為現代化。它比原來輕了六百噸,但幾乎和原鐘樓一模一樣。老舊的鐘由聖伊蕾娜的鑄造廠重新鑄成,並由教宗庇護十世支付──這位離開威尼斯時曾說「不要擔心,我一定會回來。生或死,我會回到威尼斯」的教宗,在半個世紀後昂揚地回到威尼斯。鐘樓的地基補強地增加了一千根柱子。鐘樓下方塌毀的涼亭,一塊塊地重新組合,再度完好如初,它項上的獅子和人物雕像亦然。天使像破裂的翅膀也以夾板固定。一九一二年四月二十五日,新鐘樓啟用,距離老鐘樓奠基正好一千年。現場放出數千隻鴿子向義大利各個城市報喜,慶宴上,六位賓客穿著由瓦礫堆中尋獲的那六件熨平過程中突遭中止的襯衫出席。

作者簡介

作者簡介

珍.莫里斯Jan Morris

集詩人、小說家、旅遊文學作家於一身的珍‧莫里斯,在一九七二年未進行變性手術前,身分為詹姆斯‧莫里斯,曾擔任《泰晤士報》與《衛報》記者,一九五三年因參與聖母峰探險而聞名。

在《衛報》工作一段時間之後便專事寫作。她的著作甚豐,包括旅行文學、小說與歷史作品,除了有關大英帝國的名作《大不列顛和平》(Pax Britannica)三部曲,還有關於牛津、曼哈頓、香港、威尼斯、雪梨等地的書寫,以及被她稱為封筆之作的《的港和不知名之地的意義》(Trieste and the Meaning of Nowhere);其小說《哈弗的最後來信》(Last Letters from Hav)曾獲得英國布克文學獎。

譯者簡介

鄭明華

一九五八年生,輔仁大學英文系畢業。曾任職華視〈海棠風情〉節目企畫、採訪及總撰稿,以及《大地地理》雜誌資深撰述、總編輯。

著作有小說《私奔》。譯作:《威尼斯》、《交會的所在》、《尋找聖靈戰士》、《再會,西貢》等。

熱門影音

熱門新聞

- 譚松韻新戲戀上《異人之下》侯明昊 她高馬尾造型曝光重現《錦衣之下》少女模樣

- 《淚之女王》金智媛、金秀賢互飆演技收視破20% 「洪海仁墓碑」劇照瘋傳網憂BE結局

- 《蓮花樓》成毅新劇高馬尾造型曝光帥翻 憑2關鍵奪回藝名聲勢輾壓師兄任嘉倫

- 【《承歡記》內幕曝光】楊紫片酬拿2億演技卻被罵翻 許凱演霸總9千萬輕鬆入袋

- 《與鳳行》林更新公開女友惹怒CP粉 趙麗穎親上火線17字幫忙救場超暖心

- 【韓星片酬大公開】金秀賢拍《淚之女王》因「這理由」降價演出 IU身價輾壓宋慧喬

- 【潛艦國造案】主系統裝備仰賴商購 防中國打壓埋重大變數

- 肖戰新劇凝視《惜花芷》張婧儀畫面曝光甜出汁 新片與《在暴雪時分》趙今麥演兄妹超吸睛