上報 Up Media

toggle- 最新消息 高鐵爆重大工安疏失「6員工險遭電擊喪命」 吹哨者:叫我們嘴巴閉上 2024-05-02 13:21

- 最新消息 皮尤民調:81%美國人對中國無好感 連續3年超過80% 2024-05-02 13:17

- 最新消息 傅崐萁訪中後爆「大陸」用詞爭議 吳釗燮:台灣人民不可置信 2024-05-02 13:06

- 最新消息 被網路攻擊稱只反對政黨網軍 徐巧芯改口「可受公評」不告網友了 2024-05-02 12:48

- 最新消息 【有片】紐約警方強力清場挺巴示威者 兩所大學校園近300人被捕 2024-05-02 12:35

- 最新消息 柯文哲遭質疑圖利京華城又有新事證 簡舒培曬公文:鐵證如山還要躲? 2024-05-02 12:32

- 最新消息 首波梅雨灌水逾2000萬噸!石門水庫水量重回3成 全台僅1水庫仍亮紅燈 2024-05-02 12:30

- 最新消息 《淚之女王》金智媛自爆是《甄嬛傳》粉絲 郭東延「這一句」爆笑中文台詞竟是她教的 2024-05-02 12:15

- 最新消息 《惜花芷》大結局胡一天、張婧儀婚禮名場面零吻戲 網怒:以為在看禁慾戲 2024-05-02 12:10

- 最新消息 美宣布制裁中港企業近300個實體 打擊俄國侵略烏克蘭能力 2024-05-02 12:00

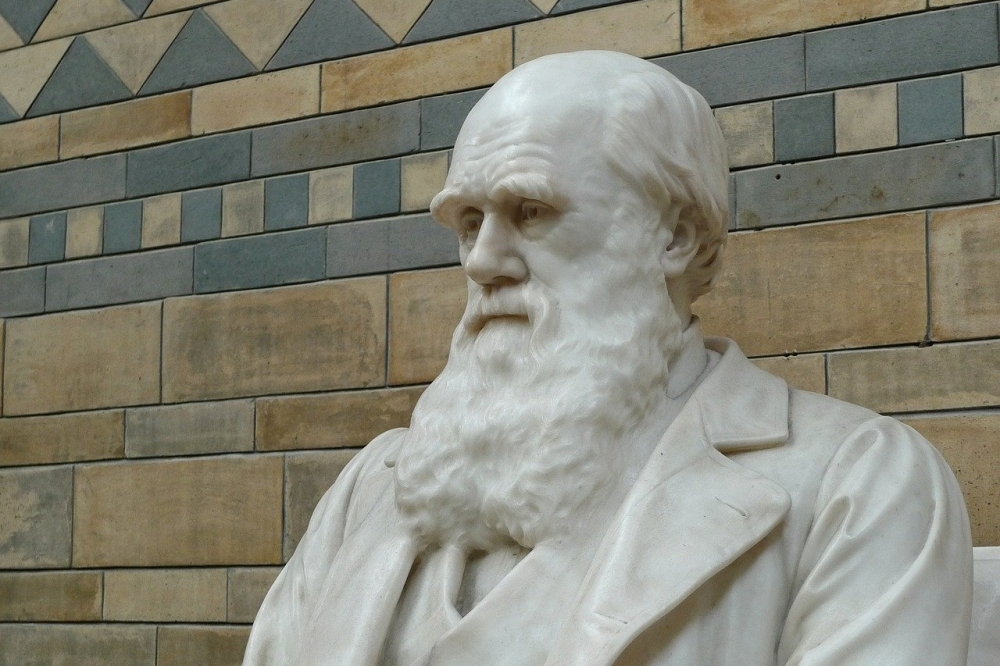

1965年的齊瓦哥醫生電影劇照。(Public Domain)

夜復一夜,獄卒來牢房帶我,讓我和塞米諾夫小聊片刻。夜復一夜,我那謙卑的訊問人總會一再提出相同的問題:《齊瓦哥醫生》在講什麼?他為什麼要寫這個故事?你為什麼袒護他?

他想聽的我一句也沒說。這部小說意在批評這場革命。鮑里斯排斥社會主義寫實主義,他想擺脫國家影響,以忠於所愛、依從心之所向的人物為主角。

我沒告訴他,鮑里斯早在我倆相遇之前就已經開始這部小說,心頭亦已浮現拉娜的形象。在早期的篇章裡,女主角與他的妻子季奈妲有幾分相似;但我同樣也沒告訴他,隨著時間推移,拉娜漸漸變成我。又或者是我變成她。

我沒告訴他,鮑里斯曾說我是他的繆思;說我們在一起的第一年,他的寫書進度超過前三年的總和。我沒說我最初是因為他的名字而受他吸引(那個家喻戶曉的名字!),但終究不顧他的赫赫名聲而與他墜入愛河。我沒有告訴他,對我來說,鮑里斯不僅是舞臺上、聚光燈下、或照片登上報紙的名流士紳,我也沒告訴他我有多欣喜於他的不完美:兩顆門牙之間的縫隙,那把用了二十年仍不肯汰換的舊梳子,想事情時總愛拿筆搔臉、留下道道墨水印的習慣;還有他不計代價、逼自己寫下巨作的方式。

他真的是在逼迫自己。白天,他以瘋狂的速度寫稿,讓填滿文字的紙張順勢落入桌底下的籐簍;晚上,他會把當天寫好的稿子唸給我聽。

有時候,他會在莫斯科的公寓小聚會上唸幾段給朋友聽。朋友把椅子排成半圓形,圍著鮑里斯和他的小桌子;我會坐在他身邊,幾乎像妻子一樣,驕傲地扮演隨侍左右的女主人。他會以他獨特、激動的方式朗讀,鮮少停頓,視線始終停駐在聽眾頭頂上方某一處。

我也會參加城裡的朗誦會,至於辦在佩列杰爾基諾的,雖然從莫斯科搭火車去很近,但我從不出席。那棟位於作家村的紅棕色俄國別墅是他妻子的領土:木屋屹立於斜坡頂上,有好幾面寬闊八角窗,屋後有成排白樺樹與冷杉,側面則有泥土路通往一座大花園。鮑里斯第一次帶我去別墅那天,他刻意花時間說明這幾年哪些蔬菜長得特別好、哪些長不好,以及理由為何。

這幢別墅比多數市民的一般住家還要大上許多,而且是政府免費提供的。事實上,整座佩列杰爾基諾作家村是史達林的個人餽贈,旨在幫助祖國頂尖作家成長茁壯,蓬勃發展。「製造靈魂比製造坦克更重要。」史達林說。

誠如鮑里斯所言,這也不失為監控的好辦法。康斯坦丁.亞歷山卓維奇.費丁就住在隔壁,科爾涅伊.伊萬諾維奇.楚科夫斯基也住得不遠,後者還把他住的屋子用於童書創作;而伊薩克.艾曼紐洛維奇.巴別爾住過、爾後於此遭到逮捕的那幢房子,就在山腳下。

鮑里斯曾向我坦承,他正在寫的東西可能會要了他的命。他怕他會突然消失,就像史達林在大整肅運動時期對他許多朋友所做的一樣——這些我亦隻字未提。

我提供的模糊答覆始終未能滿足我的訊問者。故他總是一再送上白紙和他的金筆,要求我再試一次。

塞米諾夫無所不用其極,想誘我自白。有時他會展現仁慈,端茶給我、問我對鮑里斯作品的意見看法,說他一直非常喜歡他早期的作品。他安排醫生每星期來看我一次,指示獄卒給我加一床毛毯。

其他時候,他會欺瞞騙誘,告訴我鮑里斯打算自首、換我自由。有一次,一輛金屬推車滑過走廊,砰地一聲撞上牆,他立刻打趣說那是鮑里斯——說他奮力捶打盧比揚卡的銅牆鐵壁,想方設法要進來。

或者他還會說,有人在某活動場合見到鮑里斯,說他氣色紅潤、手挽著他的夫人。「無憂無慮,無拘無束」,塞米諾夫這麼說。有時他身旁的女伴不是他夫人,而是漂亮的年輕女子;「法國妞吧,我猜。」我得逼自己對他微笑,說我很高興知道他過得健康快樂。

塞米諾夫一次也沒動手,亦不曾威脅我。可是無形的暴力始終存在,他的翩翩風度都是算計好的。這種男人我見多了,我知道他們有什麼能耐。

允諾重獲新生

每到晚上,我和獄友們會把發霉的布條綁在眼睛上,徒勞地阻隔那永不熄滅的燈光。獄卒來來去去,我們時睡時醒。

在睡意喚也喚不來的夜晚,我會吸氣、吐氣,試著沉澱心緒,終而打開一扇通往我腹中胎兒的窗。我把手輕按在肚子上,試著感受;有一次,我認為我感覺到些許動靜,微小得有如泡泡破掉的瞬間。我盡可能抓住並延長那種感覺。

我的肚子越來越大,獄方也准許我比其他女人多躺一個鐘頭。我可以多喝一份麥粥,偶爾還會得到一份水煮包心菜。獄友們也會分一點她們的食物給我。

最後他們不得不給我大一點的罩袍。獄友們想摸摸我的肚皮,感受胎動。孩子踢得像在允諾什麼——允諾離開七號牢房,重獲新生。我們的小小獄友,她們柔聲低語。

那晚的開端一如往常。警棍輕戳叫醒我,隨後我被戒送至訊問室。我在塞米諾夫面前坐下,他遞來一張嶄新白紙。

這時,有人敲門。一名頭髮白得發青的男子進門告訴塞米諾夫,會面已經安排好了。那人轉向我。「既然你要求會面,那就見吧。」

「我要求會面?」我問,「跟誰?」

「巴斯特納克呀。」塞米諾夫答道,因為有其他人在場,他的聲音異常刺耳響亮。「他在等你。」

我不相信。可是當他們押我坐上沒有窗戶的貨車後車廂,我讓自己相信這是真的;又或者,我無法壓抑那渺小的希望。想到我即將見到他,即使是在這種情況下,這仍是我倆的孩子首度踢動以來,我感受到最大的喜悅。

我們來到另一棟政府大樓,他們領我穿過一條又一條長廊,走下好幾段階梯;待我們終於抵達地下室某個陰暗房間時,我已精疲力竭、滿身大汗,禁不住惱於鮑里斯即將見到我這副醜態。

我轉身,仔細端詳空蕩蕩的房間:房裡沒有椅子也沒有桌子,天花板吊著一顆電燈泡,地面緩緩斜向房間正中央的生鏽溝渠。

「他在哪兒?」我問,立刻意識到自己有多愚蠢。

沒人回答我。這時,戒送我的獄卒忽地將我推進一扇金屬門,然後立刻關門。氣味猛撲襲擊。不容錯辨的甜膩味。我看見一張張蓋著帆布的長桌,帆布下是一具具長形物體。我膝蓋一軟,跪倒在冰冷潮濕的地上。鮑里斯也在某塊帆布底下嗎?所以他們才要帶我來這兒?

金屬門再度開啟。約莫幾分鐘或幾個鐘頭後,一雙手臂架著我站起來。我拖著步伐爬上樓梯,走過彷彿看不見盡頭的長廊。

我們走進廊道盡頭的載貨電梯。獄卒關上鐵柵,拉下拉桿。馬達啟動,電梯劇烈震動卻未移動。獄卒拽了拽拉桿,倏地扯開柵門;「我老是忘記,」他戲謔一笑,推我出電梯,「這玩意兒早幾年前就壞了。」

他轉向左手邊第一道門,推開它;塞米諾夫在裡頭。「我們在等你。」他說。

「我們?」

他往牆上敲兩下。房門再度開啟,一名老者踉蹌走進來。我費了好一會兒工夫才認出他是謝爾蓋.尼可拉耶維奇.尼基福羅夫——伊拉以前的英文老師,又或者只是他的幽影。這位對服裝儀容一向挑剔的老學究此刻滿臉硬鬍,長褲鬆垮垮地掛在削瘦的骨架上,鞋帶也都不見了。他一身尿騷味。

「謝爾蓋?」我無聲喊他,但他拒絕看我。

「可以開始了吧?」塞米諾夫問。「很好。」他沒等任何人回答,逕自說道。「讓我們再確認一遍。謝爾蓋.尼可拉耶維奇.尼基福羅夫,根據昨天的口供,你說巴斯特納克和伊文斯卡亞進行那段反蘇維埃對談時,你也在場,是嗎?」

我放聲尖叫,旋即遭站在門邊的獄卒掌摑制止。我撞上磚牆,但我什麼也感覺不到。

「是的。」尼基福羅夫回答,始終低著頭。

「而伊文斯卡亞也把她的計畫告訴你,表示她要和巴斯特納克潛逃出境?」

「是的。」尼基福羅夫說。

「沒這回事!」我大叫。獄卒猛力壓制我。

「你曾經在伊文斯卡亞家收聽反蘇維埃廣播節目?」

「不是……實際上,不是……我以為——」

「那你昨天是故意對我們撒謊?」

「沒有。」老人危顫顫地舉起雙手遮臉,悲戚哀嚎。

我要自己別過頭去,但我做不到。

陣痛

尼基福羅夫認罪後,他們把他帶走、送我回七號牢房。我不確定陣痛是何時開始的,畢竟過去幾個鐘頭我都處於麻木中;但是在某個時間點,獄友們通知獄卒:鮮血已浸透我的床單。

我被帶到盧比揚卡醫院,聽醫師告訴我我已經知道的事實,然而我滿腦子都只在想,我的衣服聞起來還有停屍間的味道,像死人一樣。

「證人陳述的內容讓我們得以揭發你的不當行為。你持續汙衊我們的政體與蘇維埃聯盟,收聽『美國之聲』電臺,誹謗抒發愛國觀點的蘇維埃作家並推崇反建制作家巴斯特納克的作品。」

我聆聽法官判決。我聽見他說話,也聽見判刑的數字,但直到返回牢房以後,我才把這兩件事連在一塊兒。有人問我,我順口答:「五年。」這一刻,事實硬生生擊中我——我將在波季馬勞改五年。五年,離莫斯科六百公里遠。我的女兒和兒子屆時都將長成青少年,我母親則年近七旬。到時她仍否健在?鮑里斯的人生繼續前進。也許五年後他已找到新的繆思、新的拉娜。說不定他現在就已經找到了。

無盡的雪

宣判日隔天,他們給我一件被衣蛾蛀得坑坑疤疤的冬季大衣,把我塞進一輛擠滿女囚的帆布篷頂卡車。我們望著車後方的開口,莫斯科緩緩遠逝。

某一刻,一群學童經過卡車後方,兩兩成排。老師叮囑他們直視前方,但其中一名小男孩轉過頭,對上我的視線。那個瞬間,我想像他是我兒子,我的米提亞,或是那個我永遠沒有機會認識的寶寶。

卡車不再前進。警衛喊我們下車,吆喝我們快步走向火車站、準備前往古拉格。我想起鮑里斯小說開頭幾頁的內容,想起尤里.齊瓦哥和他的小家庭搭火車前往烏拉山某處避難。

警衛將我們安置在一節沒有窗戶的車廂裡。列車啟動,我閉上眼睛。

莫斯科猶如卵石投水激起的漣漪,層層擴散。這座城市以紅場為中心,經由馬路大道、公寓樓房向外擴張——每一棟樓、每一條路都比前者更高、更寬,然後是樹林、鄉間、雪地與無盡的雪。

※本文摘取自《齊瓦哥醫生的祕密信差》,臉譜出版。

作者簡介

拉娜‧普瑞斯考Lara Prescott

生於美國賓州,於華盛頓特區美國大學主修政治學,曾經以選舉活動顧問為業。她的短篇小說散見於《南方評論》(The Southern Review)和《哈德遜評論》(The Hudson Review)、《錫屋文學雜誌》(Tin House)等刊物。目前她與家人和寵物犬貓住在德州奧斯汀市。

她一向對《齊瓦哥醫生》這部經典小說懷有特別情感,因為她的父母正是根據該書的女主角「拉娜」為她命名。她讀到中情局在一九五○年代以祕密行動協助《齊瓦哥醫生》出版的史實之後,更是對這段軼事著迷不已,因而進行了廣泛的資料蒐集與研究,寫出了《齊瓦哥醫生的祕密信差》這本以真人真事改編的歷史小說。

譯者簡介

力耘

六年級生,兼職譯者,動物醫學相關科系畢業,轉介文字十餘年。

熱門影音

熱門新聞

- 《歸路》譚松韻穿西域風禮服大露酥胸超性感 現身敦煌沙漠「這舉動」全網笑翻

- 【本周最終回】《淚之女王》紅到連孫藝真都在追 最強綠葉郭東延竟是金智媛「前男友」

- 《春色寄情人》大結局李現、周雨彤因「這裡由」鬧悔婚 兩人演技精湛微博奪8.9高分

- 《一念關山》方逸倫新劇槓上《長月燼明》羅雲熙 他霸氣13字宣戰全網沸騰

- 趙露思新劇熱戀《與鳳行》林更新 她「1舉動」將重現《偷偷藏不住》爆紅風潮

- 楊冪《哈爾濱一九四四》演技與楊洋《我的人間煙火》一樣爛 兩人3畫面如出一轍全網笑翻

- 趙麗穎《與鳳行》熱戀林更新CP感炸裂 粉絲祝兩人「百年好合」他竟回這句話

- 《長月燼明》白鹿新劇搭檔《蓮花樓》曾舜晞造型慘輸女配 海報曝光被嘲醜到像拍鬼片