上報 Up Media

toggle- 最新消息 結束3天訪中行程後 布林肯稱「已發現中國試圖操弄美國大選證據」 2024-04-27 11:10

- 最新消息 台灣地震頻率「衝破天際線」 氣象署估餘震持續3至6個月 2024-04-27 11:10

- 最新消息 7-11 思樂冰、咖啡買一送一!金色三麥「蜂蜜泡泡風味思樂冰」新口味登場 加碼推 4 款聯名鮮食 2024-04-27 11:00

- 最新消息 【明天大結局】《淚之女王》金智媛失憶獄中探視金秀賢掀淚海 3大懸念待解全網心急 2024-04-27 10:58

- 最新消息 地震連搖!宜蘭台7甲線米摩登路段坍方 最快中午搶通 2024-04-27 10:29

- 最新消息 2024 三奇美徑彩繪稻田亮相!6 月有熱氣球嘉年華、風箏節 7 月接力登場 2024-04-27 09:00

- 最新消息 《大家論壇》援助視角:地緣衝突危機驟增 國際開發協會任重道遠 2024-04-27 07:00

- 最新消息 李濠仲專欄:布林肯IG點出了中國外交手段的「毒」 2024-04-27 07:00

- 最新消息 花蓮凌晨4連震!最大規模6.1 雙北民眾睡夢中驚醒 2024-04-27 02:48

- 最新消息 張智程:卡中國半導體──美對台三個可能要求及台灣三種可行對策 2024-04-27 00:00

對西方來說,KGB這個縮寫本身就是「對內恐怖、對外侵略及顛覆」的代名詞。(民眾在莫斯科 KGB大樓紀念受難者/維基百科)

歐列格.戈傑夫斯基出生在蘇聯國安會,受它形塑、得它鍾愛,被它扭曲和傷害,而且只差一點就被它毀滅。這個蘇聯間諜部門就活在他的身心之中。他的父親終其一生效力於這個情報部門,每天都穿上國安會的制服,連週末也不例外。戈傑夫斯基一家住在指定的公寓大樓裡,鄰居都是間諜同仁,他們享用專為軍官保留的食品,閒暇時間則與其他間諜家庭社交。戈傑夫斯基是國安會的孩子。

國家安全委員會(KGB, Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti)是人類所創造最複雜也最無遠弗屆的情報機構,它直接繼承了史達林的間諜網,將國內外情報蒐集、國內安全執法與國家警察的角色融於一爐。高壓、神祕又無所不在的國安會,滲透並控制了蘇聯人生活的每一面向。它根除國內異議、保衛共產黨領導、向敵對勢力發動間諜及反間行動,並威逼蘇維埃社會主義共和國聯盟(蘇聯)的人民俯首帖耳。它在全世界吸收特務、布置間諜,無孔不入地蒐集、收買和竊取世上每個角落的軍事、政治及科學機密。在權勢鼎盛之時,國安會擁有一百多萬軍官、特務及線民,形塑蘇聯社會的深刻程度更甚於其他任何機構。

對西方來說,KGB這個縮寫本身就是「對內恐怖、對外侵略及顛覆」的代名詞,以及由千人一面的國家黑手黨運作的極權主義政體一切殘酷之簡稱。但生活在國安會鐵腕統治下的人們卻不這麼看待它。國安會肯定激起了恐懼與服從,但它做為近衛軍、做為抵抗西方帝國主義和資本主義侵略的堡壘,以及共產主義的衛士,卻也同樣受人景仰。成為這支享有特權的菁英部隊之一員,正是讚賞與驕傲的來源。加入這個部門就是一份終身職。「沒有『前國安會人員』這回事。」前國安會軍官弗拉基米爾.普丁(Vladimir Putin)這麼說過。這是一個嚴選成員的俱樂部,而且絕無可能脫離。在那些擁有充分才華及抱負的人們看來,加入國安會的行列既是榮譽,也是責任。

歐列格.戈傑夫斯基從來沒有認真考慮過從事其他工作。

他的父親安東.拉夫連季耶維奇.戈傑夫斯基(Anton Lavrentyevich Gordievsky)是鐵路工人之子,當過教師,然後被一九一七年的大革命轉變成一名盡心盡力、毫不質疑的共產黨員,正統意識型態的嚴格執行者。「黨就是上帝。」他兒子後來寫道。老戈傑夫斯基的忠誠始終不曾動搖,即使他的信念要求他參與不可告人的罪行。一九三二年,他協助執行了哈薩克的「蘇維埃化」,策劃從農民手中徵收糧食,以供應蘇聯軍人及城市所需。大約一百五十萬人死於由此導致的饑荒。安東近距離目睹了這場國家一手造成的饑荒。同年,他加入國家安全總局,接著加入史達林的祕密警察組織,即國安會的前身──內務人民委員部(NKVD)。他是政治總局的軍官,負責政治紀律及教化工作。安東與二十四歲的統計員奧爾嘉.尼古拉耶夫娜.戈爾諾娃(Olga Nikolayevna Gornova)結了婚,兩人搬進莫斯科一棟專供情報部門菁英居住的公寓大樓。長子瓦西里(Vasili)生於一九三二年。戈傑夫斯基一家在史達林統治下茁壯起來。

當史達林同志宣布革命遭遇了來自內部的致命威脅,安東.戈傑夫斯基已做好準備為清除叛徒貢獻一己之力。一九三六至三八年的「大整肅」(Great Purge),全面肅清了「國家公敵」:第五縱隊和隱藏起來的托派嫌疑犯、恐怖分子和破壞分子、反革命特務、黨幹部和國家官員、農民、猶太人、教師、將領、知識分子、波蘭人、紅軍官兵,以及其他許多人。其中大多數人完全無辜。在史達林疑神疑鬼的警察國家裡,舉發他人是最安全的保命之道。「寧可讓十個無辜者受苦,也不可放走一個間諜。」內務人民委員尼古拉.葉若夫(Nikolai Yezhov)說,「劈柴總會有碎木屑飛濺。」線民耳語、拷問者和劊子手上工,西伯利亞勞改營人滿為患。但如同每次革命必定上演的情節,執法者本人也免不了成為嫌疑犯。內務人民委員部也開始調查及清洗自己人。流血最慘重的那段時間,戈傑夫斯基一家居住的那棟公寓在六個月內被查抄了十多次。逮捕行動都在深夜進行:那一家的男主人先被押走,接著是其他家人被帶走。

其中部分國家公敵很可能就是安東.戈傑夫斯基舉報的。「內務人民委員部永遠是對的。」他這麼說。這個結論既完全明智,也完全錯誤。

次子歐列格.安東尼耶維奇.戈傑夫斯基生於一九三八年十月,那時大整肅逐漸接近尾聲,大戰則迫在眉睫。在朋友和鄰居看來,戈傑夫斯基夫婦似乎是理想的蘇聯公民,他們意識型態純正,忠於黨國,如今更養育著兩個健壯的兒子。歐列格出生七年後,女兒瑪莉娜(Marina)也誕生了。戈傑夫斯基一家衣食不愁,享有特權,而且安全無虞。

但細看這一家人就會發現破綻,表象之下是一層層的欺瞞。安東.戈傑夫斯基從來不談他在饑荒、清洗及恐怖統治期間的所作所為。老戈傑夫斯基是「蘇維埃人」(Homo Sovieticus)的絕佳範例,是共產壓迫製造出來的順從國家公僕。但內裡的他卻懼怕、驚恐,或許還抱有罪惡感。歐列格後來逐漸把父親看成是一個「害怕的人」。

大學即將畢業時,戈傑夫斯基被派往東柏林,以俄國大使館通譯的身分駐紮六個月見習。戈傑夫斯基對於第一次出國旅行的機會大感激動,奉召到S局聽取東德形勢簡報時更是難掩興奮。共產政權統治的德意志民主共和國是蘇聯的衛星國家,但無法因此豁免於國安會的關注。瓦西里已經做為非法派遣人員在那兒定居。歐列格立刻同意和哥哥聯繫,為他非正式的新雇主執行幾項「小任務」。一九六一年八月十二日,歐列格抵達東柏林,投宿於卡爾霍斯特(Karlshorst)郊區蘇聯國安會駐地的一間學生旅社。

先前數月以來,東德人經由西柏林逃往西方的人流匯聚成一股洪流。到了一九六一年,約有三百五十萬東德人加入了逃離共產統治的大潮,占東德全體人口的百分之二十左右。

隔天早上,戈傑夫斯基醒來時,發現大量推土機入侵東柏林。東德政府在莫斯科催促下,採取激烈行動制止逃亡潮。柏林圍牆正在興建,這道實體障礙將會隔絕西方與東柏林及東德其他區域。實際上,這座「反法西斯防護牆」是一道監獄高牆,由東德建造起來,將自己的公民圈禁在牆內。超過一百五十公里的混凝土和鐵絲網,連同地堡、反車輛壕溝和鏈狀柵欄,柏林圍牆正是鐵幕的實體顯現,也是人類建造過最令人不快的結構體之一。

戈傑夫斯基驚恐又敬畏地看著東德工人將邊界沿線的街道拆除,讓車輛無法通過,同時,軍隊張開了數英里長的帶刺鐵絲網。有些東德人意識到自己的逃亡路線正在迅速封閉,他們奮力翻越路障,或試圖游過邊界地帶的運河,不顧一切爭取自由。衛兵則沿著邊境部署,奉命射殺任何試圖由東德越界前往西方的人。這道新建的圍牆,讓二十二歲的戈傑夫斯基留下了強烈印象:「唯有建立一道實體屏障,並由瞭望塔裡的武裝衛兵增援,才能留住社會主義天國裡的東德人,阻止他們逃往西方。」

但戈傑夫斯基對於柏林圍牆一夜之間建造起來的震驚,並未妨礙他忠實執行國安會的命令。懼怕權威是本能,服從的習慣則根深柢固。S局給了他一個德國女人的姓名,她曾是國安會的線民;戈傑夫斯基得到的指示是探她的口風,確認她是否願意繼續提供情資。他透過當地的警察局找到了她的住址。應門的中年婦女對於一位年輕男子帶著花束突然出現,似乎泰然自若。喝過一杯茶之後,她表明自己願意繼續與國安會合作。戈傑夫斯基熱切寫下自己的第一份國安會報告。直到數月之後,他才明白實情:「被考驗的不是她,而是我。」

那年耶誕,他聯繫上瓦西里,哥哥那時以假身分居住在萊比錫。歐列格沒有向瓦西里吐露自己對於柏林圍牆建造的驚恐。他的兄長已經是國安會的職業軍官,不會認同這種意識型態動搖的表現。一如他們的母親向丈夫隱藏真實感受,這對兄弟也彼此保密:歐列格對瓦西里在東德真正從事的工作一無所知,瓦西里對歐列格真正的感受也毫無頭緒。兩兄弟一同觀賞了《耶誕神劇》(Christmas Oratorio)演出,歐列格「深受感動」。相形之下,俄國似乎是「一片心靈沙漠」,只聽得到官方許可的作曲家創作,像巴哈這樣「階級敵對」的教會音樂,被認為是頹廢的資產階級音樂而遭到查禁。

在東德度過的這幾個月深深影響了戈傑夫斯基。他親眼目睹歐洲在對立意識型態間的實體與象徵之巨大分裂,還品嘗了在莫斯科不允許享用的文化果實。他也開始從事間諜工作。「我非常興奮,早早就能體驗到加入國安會之後要做的事。」

其實,他已經加入了。

回到莫斯科,戈傑夫斯基奉命在一九六二年七月三十一日前往國安會報到。為何他要加入這個組織,執行一套他已經開始質疑的意識型態?國安會的工作令人嚮往,提供了出國旅行的承諾。機密很誘人。他也雄心勃勃。國安會可能會改變。他可能會改變。俄國也可能會改變。薪資和特權也很棒。

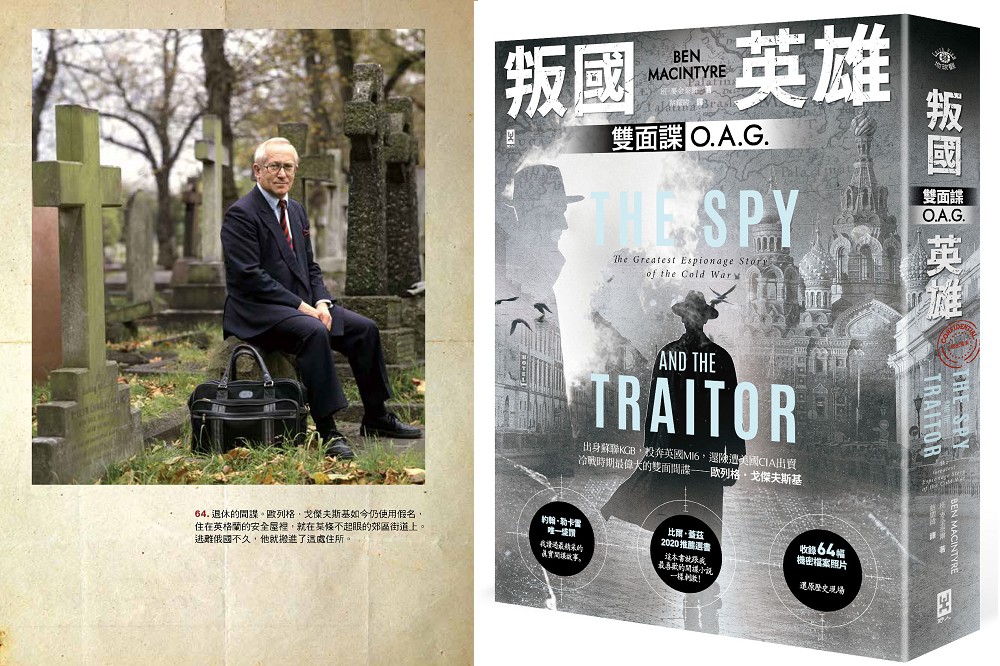

※本文摘自《叛國英雄.雙面諜O.A.G.》第一章:在KGB長大的特務/野人出版/作者為歷史學家,曾任牛津大學莫德林學院院長,現為英國《泰晤士報》專欄作家。

熱門影音

熱門新聞

- 【吳磊哭哭】趙露思與張藝興現身新疆爆熱戀 3大證據被抓包全網沸騰

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折

- 成毅新劇虐戀李一桐預告曝光400萬人爭睹 他白髮揮舞火劍帥度超越《蓮花樓》

- 大雨狂炸補水!曾文水庫降雨達18毫米 南化水庫7小時進帳逾4萬噸

- 白敬亭、章若楠演《偷偷藏不住》姐妹作 兩人甜摟畫面曝光3敗筆被嘲「情侶變父女」

- 肖戰新劇搭檔《惜花芷》張婧儀3大高甜名場面搶先看 兩人夜會甜蜜相擁CP感爆棚

- 楊紫《長相思》虐戀檀健次、鄧為掀淚海 第二季張晚意冷血復仇埋悲劇結局

- 《春色寄情人》李現、周雨彤CP感爆棚收視狂飆 兩人戲外被喊「在一起」竟都羞紅臉

台灣讀者可藉《

台灣讀者可藉《