上報 Up Media

toggle- 最新消息 花蓮凌晨4連震!最大規模6.1 雙北民眾睡夢中驚醒 2024-04-27 02:48

- 最新消息 張智程:卡中國半導體──美對台三個可能要求及台灣三種可行對策 2024-04-27 00:00

- 最新消息 統神挺黃子佼下場慘 副頻道驚傳消失疑遭YT全面鎖臉 2024-04-26 22:10

- 最新消息 希臘EODH豹1主戰車升級套件正式亮相 未來還為M60量身打造 2024-04-26 22:00

- 最新消息 布林肯會王毅 中美達5點共識將舉行首場AI對話會議 2024-04-26 22:00

- 最新消息 徐巧芯婆婆一房3貸遭疑關說 台北富邦聲明:無超貸或特別處理 2024-04-26 21:40

- 最新消息 【內幕】馬習二會框架迎傅崐萁 北京暗推藍營翻修「國安五法」 2024-04-26 21:32

- 最新消息 威尼斯徵收入城費首日亂象叢生 民眾示威抗議 2024-04-26 21:30

- 最新消息 國寶級水墨畫宗師歐豪年辭世 享耆壽90歲 2024-04-26 21:10

- 最新消息 布林肯記者會:美中關係明顯改善 美表達關切台海緊張局勢 2024-04-26 21:00

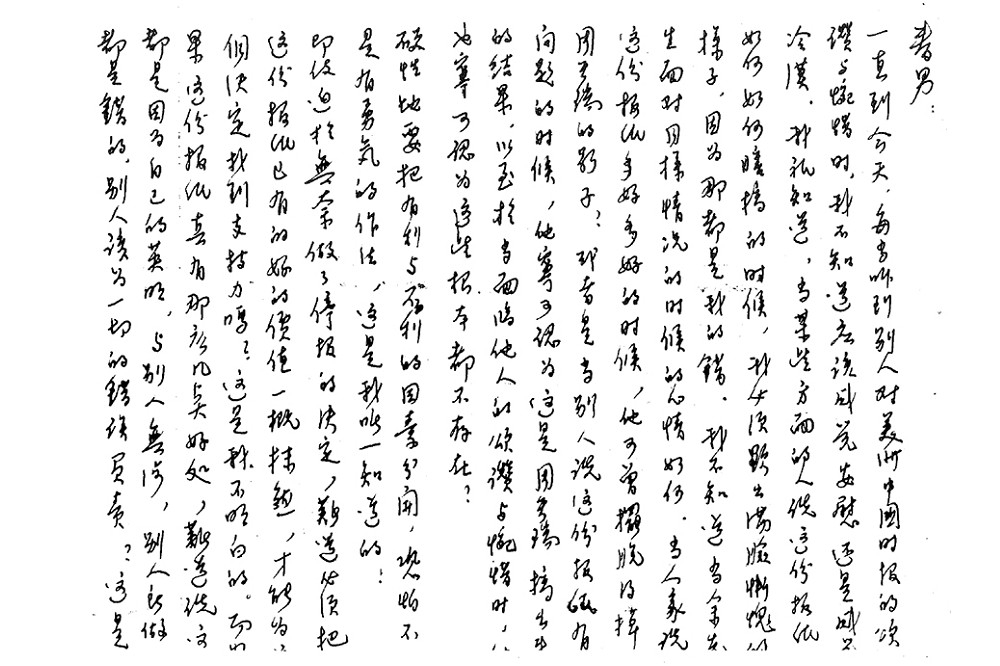

看後來的時報,看今日的時代,余紀忠機關算盡最終祇能被目為「一代」報人,令人喟嘆。(維基百科)

故事說到這裡,是該結束的時候了。

關於美洲中時是怎樣的一張報紙,相信我已說得夠清楚,至於「美洲中時為什麼關報?」這個問題則顯然沒有單一答案,但大概可以琢磨出以下幾個面向:

1)因錢:余家不想再承受家產損失(即所謂不堪虧損),且階段性任務已經達成,不願再為結滙苦苦求人了。

2)因人:

a 余建新(Albert)册立太子,為免變生肘腋,必要儘快卸除海外重擔。

b 由當職總編輯周天瑞概括承受人謀不臧,用人不當之責,恰可以度過自開報以來對國府不好交代的眼前困境,又可以解除未來其功高震主、難以駕御之困擾。

3)因内容:奧運新聞、雷根社論、江南命案等相關内容之處理,不見容於台北。此時關報,正可以博得令名,享有榮耀。

4)因政治:變局當前,台北依舊狭隘陳腐,不見恢宏之氣,對新銳之作為,甚且毫無理解或接納之機制。 這樣一份有志於超前意識的報紙,台北當局既無福消受,不辦也罷。

關報將近一年後,余紀忠重履紐約,幾經周折見到了我,他說的第一句話是:「天瑞啊,這些時候,你的心情我很瞭解;相信,我的心情你也一定很清楚。唉!這都是時代的不幸!」

於此又道出了另一個說法:

5)因時代:不幸的時代,造就了時代的不幸。

最後這個說法雖再次可見余紀忠不改其「因人而異」的慣性,但仔細想來,恐怕還是最無奈、最有共識的總結。意味着,我們用了正確的方法,做了正確的事,但不幸我們踫上的是個錯誤的時代。這個說法等於表達了美洲中時其實沒有錯,我能接受。

辦報脱離不了時代,余紀忠高估了那個時代的器量,我們則高估了余紀忠肆應那個時代的能量,以至於都成了被鳥吃的蟲兒(相對於「早起的鳥兒有蟲吃」)。

個人的成敗毁譽不足為惜,轉過身子,又是一條好漢。但流逝的時代永不回頭,失去的機會再難重現,看後來的時報,看今日的時代,也就隨着余紀忠機關算盡最終祇能被目為「一代」報人,而一同喟嘆了!

相隔24年,2008年11月,余先生大去後6載,中國時報售予旺旺集團,余紀忠的中國時報,終。

美洲中時結束,周天瑞(右一)始終未忘情以自身財力,於適當時機,在新聞事業上另起爐灶。(周天瑞提供)

美洲中時結束,周天瑞(右一)始終未忘情以自身財力,於適當時機,在新聞事業上另起爐灶。(周天瑞提供)

《後來》

告別時報後,我繼續在哥大國際關係學院選修了一學期課,先前申請的哥大新聞學院和國關學院的入學許可也都分別取得。但為了拼經濟,後來都告放棄。

我謝絕了兩家左報:華僑日報、中報的邀請,曾應徵開計程車,曾考慮去紐約時報從送稿小弟(copy boy)幹起,曾打算做貸款仲介。兩個多月後盤下自助洗衣店維生,七個多月後出任美國公平(The Equitable)保險公司保險經紀,開始賣保險。

從保險工作中,我找到了使命感與着力點,全力追求經濟獨立,打造了優異的成績,是一生中收入最豐的時候,並且獲獎無數。但始終未忘情以自身財力,於適當時機,在新聞事業上另起爐灶。

1986年9月28日黨禁被突破,政治環境開始鬆動。次年3月12日,在台灣還未正式解嚴之前,與司馬文武、南方朔、胡鴻仁、王健壯、徐璐等搶先共創「新新聞」周刊。

舊的不去,新的不來;舊的遠去,新的到臨。此正是,「忘記背後,努力面前,向着標竿直跑,要得神……的獎賞。」(腓3:13-14)

儘管有這樣那樣的情結,但始終與余紀忠維持著禮敬的關係,98年以「時報已有新的秩序,不願做個破壞秩序的人」為由,婉謝了余紀忠的召回。余大去後,撰文「負疚與感念一一敬悼亦師亦父的余先生」(附錄如下)以表追思。(全文完)

負疚與感念 -- 敬悼亦師亦父的余先生

四月九日上午,余先生從榮總返家經過了12小時的纏鬥之後,終於大去。我即刻拉了曼玲奔赴余府,在余先生的臥床前向遺體行禮跪拜,這是我們夫婦對余先生之逝最應該的表達,也是最起碼的表達。回首前塵往事,我們不能不內心抽蓄,淚如雨下。

一九七一年八月到八五年一月是我在《時報》的歲月,這是台灣能否從舊時代走向新時代的不確定年代。余先生作為一位知識分子與報人,要顧到理想與趨勢。而作為一位國民黨的中常委及報老闆,又有太多現實利害上的無奈不能不理;否則個人受害不說,還極可能誤及《時報》命脈與數千位時報人的生計。因此我既聽到太多他私下的憂時讜論,但也經常看到他繞室徘徊,甚至在作為與不作為之間彳亍瞻顧

我以毛遂自薦而受用乃至於受知於余先生,未及六載(一九七七年元月一日)在我還未屆滿三十歲的時候,即拔擢我成為當時多數同仁長我十幾二十歲的採訪主任。余先生冀以採訪組的世代交替,為未來的時代進行人才的援引與培養。這樣做的結果,《時報》果然人才鼎盛,報份率先衝過了一百萬,也被認為充滿自由主義的色彩,獲得知識界與海內外的高度肯定。高信疆在副刊上的開拓及我在採訪與專欄上的經營,蔚為《時報》當時的兩大風騷。但相對的是,情治單位嫉視,打手橫行,黨政界側目,小報告與各種帽子滿天飛。一度連最高當局那裡都產生了不信任的危機。

有意也好,無意也好,余先生不得不變成「兩手策略」的玩家。當「狀況」好的時候,《時報》中有想法的年輕人頗受重用,大有發揮空間;一旦「狀況」有變,余先生只好被迫緊縮。幾位適逢其會的頭角崢嶸之輩便注定了一場冷熱不定、來回擺盪的時報生涯。高信疆的撤換,司馬文武、南方朔、俞國基的兩度進出,黃年的黯然離去,王健壯的遭到冷凍都是著例。我的遭遇更具戲劇性: 在採訪主任職務上的三年半當中,兩次上下,接著「放逐」國外,之後參加開辦《美洲中時》,才兩年兩個月,結果報紙關了,我成了末代總編輯,也終於告別了《時報》。

不獨我們,前前後後受到《時報》洗禮的人多如過江之鯽,他們共同參與了《時報》在那個時代中的聖戰,都因留下了時代的見證與美好的回憶而始終無悔。何況「追隨過余先生」這件事幾乎是每個人一生之中莫大的榮耀,不自覺地都有著得其真傳的自命。如今在許多文化或傳播界的聚會中,有「《時報》背景的」往往居半數以上,他們彼此相濡以沫,而他們之中闖蕩江湖、開創事業的也確有傲人的成績,無一不是余先生精神與風格的延伸。

約莫七年前,我邀了一批《時報》的「退除役官兵」與余先生、余伯母餐敘,那一天,這幫各自瞎忙、難得兜齊的人竟無一缺席無一遲到,他們滿懷興奮地願意向余先生伉儷表達感念之情。我做主為大家選購了一個玉如意作為送給余先生的贈禮;並且靈光一閃,將「長在我心」四個字刻在上面,這批老友個個心領神會。余先生那天顯得特別高興,談興很濃,一切恍如我們圍繞在余先生身邊當年。看得出來,從那天起,余先生對這些部屬離去的遺憾與尷尬也一掃而空了。

老實說,在我離開《時報》的時候我是有些怨懟的,因為我對余先生停辦《美洲中時》的決定很不以為然,並且這麼重大的決定,余先生竟未嘗徵詢我的意見,對於報紙總編輯這樣做很是不妥。因此當七個多月後余先生到了美國要見我,我幾度推託,我曾經私下發願此生不想再見到他。

沒想到在一次湊巧的電話中,余先生迫切地希望對我說一句話,接著他用他那特有的魅力緩緩地說: 「天瑞,這幾個月你的心情我很了解,而我的心情你也一定很清楚,唉,說來這都是時代的不幸!」老人家用這樣的語氣尋求我的諒解,我還有甚麼好說;何況「時代的不幸」,也確是事實,他都為此付出了無可彌補的代價,我個人的心情又算得了麼!

十年後在一次葉明勳老前輩的餐會上,卜少夫、楚崧秋、馬樹禮幾位老先生與余先生自然地談起《美洲中時》這段辛酸往事,楚公忍不住直言,認為余先生當時不該急著做關報的決定,余先生自是滿腹委屈有所說明,說就說著便當眾哭了起來,久久不能自已,眾人為之動容。我在場看了格外不忍,只有幫著安慰他老人家了,我,還能再說什麼!

從離開《時報》到與余先生「復交」到他大去這十七年裡,我雖已無法追隨他於工作中,但每逢個人事業上的轉折都會向他老人家報告和請益,久之已成為一種慣性,幾與家父同樣對待。

一九八七年我從美國回來辦《新新聞》前去探望余先生,他很有風度地送我們四個字:「樂見其成」,但也好意提醒:「你們四個人個性不同,想法也不很一致,可要好好合作。」我謹記在心,並且很不容易地維繫了十年的完全合作。十年後我與趙怡另創環球電視,他雖不看好,但說如果他年輕個十歲,他也會向電視進軍。我離開環球之後,余先生擔心我流落街頭,特別央人來要我重返《時報》,我致函余先生:「天瑞離開《時報》已歷十三年,如今《時報》已經有了新秩序,我不想做個破壞秩序的人。」婉謝了余先生,不過余先生卻轉而在我的創業上幫了我。到中央電台之前,我又去看了他,余先生不但很高興我有了一個可以揮灑的空間,有一天晚上還在余伯母與余姊的陪同下到電台來看我;知道我正在做許多改革,特別叮囑我:「有些事千萬不要太急。」

凡此種種,余先生對我已不是關心而已,簡直可以說是操心,這是一份極其特別的情緣。有一次一位還在「時報」的好友告訴我,余先生在與他們的談話中不時透露出對我有一份虧欠感。

這真是我不可承受之重! 其實隨著歷練與年齡的增長,越發對余先生有著一份濃重的負疚之心與感恩之念。他在我那麼年輕不成熟的時候,屢次託付我重任,我雖辜負了他的期望,為他平添困擾和損失,卻因而親炙丰采,親受教誨,獲得了一生受用不盡的鍛鍊—受傷的是他,獲益的是我。他在百般無奈中將我「放逐」國外,我卻因而得以避禍,又受到他的資助在美深造—承擔的是他,得利的是我。他在萬種痛楚中停掉《美洲中時》,在諸多壓力之下,卻是先要安置我的工作,又仍要繼續供我念書,我竟報已離他而去—犧牲的是他,成全的還是我。

一念至此,唯覺汗顏無地,實不知如何報答亦師亦父的他老人家於萬一,乃擲筆長嘆,掩面而泣,不能自已。(寫於2002年4月14日)

《簡說周天瑞》

周天瑞是戰後嬰兒潮世代最早進入台灣報界的人,也是最早闖出名號的人。上個世紀七O年代已是政治報導與評論之翹楚。

在建中時代他即矢志新聞工作,台大歷史系畢業後,自薦進入中國時報,深受余紀忠賞識。在余氏「換血」之人才與經營哲學下,他被選為時報世代交替的關鍵角色。

美洲中時停刋後,他於1987年自美返國與司馬文武、南方朔、胡鴻仁、王健壯創辦「新新聞」,雖歷經潮起潮落,周天瑞始終是影響「新新聞」的關鍵人物。

周天瑞曾有六年時間行走於其他媒體 ,先後負責環球電視、勁報等媒體之經營,其中尤以主持中央廣播電台為著,在央廣董事長三年任内完成國家廣播電台之歷史轉型及新時代任務方向之奠定。

他的每個階段都充滿「有所為有所不為」、「合則留,不合則去」、「用之則行,舍之則藏」的故事,是一位普受敬重的媒體前輩。

〈我與美洲中時的倏起倏滅〉是他新聞生涯的第一部回憶。

熱門影音

熱門新聞

- 【吳磊哭哭】趙露思與張藝興現身新疆爆熱戀 3大證據被抓包全網沸騰

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折

- 成毅新劇虐戀李一桐預告曝光400萬人爭睹 他白髮揮舞火劍帥度超越《蓮花樓》

- 大雨狂炸補水!曾文水庫降雨達18毫米 南化水庫7小時進帳逾4萬噸

- 白敬亭、章若楠演《偷偷藏不住》姐妹作 兩人甜摟畫面曝光3敗筆被嘲「情侶變父女」

- 肖戰新劇搭檔《惜花芷》張婧儀3大高甜名場面搶先看 兩人夜會甜蜜相擁CP感爆棚

- 楊紫《長相思》虐戀檀健次、鄧為掀淚海 第二季張晚意冷血復仇埋悲劇結局

- 《春色寄情人》李現、周雨彤CP感爆棚收視狂飆 兩人戲外被喊「在一起」竟都羞紅臉