上報 Up Media

toggle- 最新消息 曾5連霸前高市議員藍星木去世 享壽78歲 2024-04-26 10:43

- 最新消息 《承歡記》楊紫熱戀許凱CP感滿溢 她受訪自爆有「愛的人」全網直指《慶餘年》肖戰 2024-04-26 10:32

- 最新消息 抵制再+1!網紅「林叨囝仔」7寶媽嘲笑資源班學生 康軒:遠離歧視性的言論 2024-04-26 10:25

- 最新消息 美中海軍高層會談 美太平洋艦隊司令關注區域安全 2024-04-26 10:08

- 最新消息 風靡歐美的保健品平台「Supplement Hub」來台!4 款必買產品推薦、全站享 9 折優惠 2024-04-26 10:00

- 最新消息 直播/支持核電延役修法 10:00國民黨團要求更多潔淨低碳電力 2024-04-26 09:58

- 最新消息 《追風者》王一博演技噴發聲勢暴漲 拍LACOSTE廣告「這動作」帥翻全網驚嘆 2024-04-26 09:45

- 最新消息 直播/傅崐萁今赴中防綠突襲 立法院會國民黨甲動 2024-04-26 09:44

- 最新消息 直播/不甩震後重建? 9:30民進黨批傅崐萁今訪中 2024-04-26 09:19

- 最新消息 點名轟顧立雄出任新國防部長 北京嗆:解放軍與台獨水火不容 2024-04-26 08:50

「我倒是想問布列松,你拍攝的那些流離中國人,他們帶著一個怎樣的中國離去?」(圖片擷取自網路)

「布列松在中國 1948-1949I1958」這個展覽,在2020年的台灣展出,而不是在中華人民共和國展出,有點不合時宜。雖說,此時此地也還是民國109年的中華民國——對岸小粉紅稱之為「中華冥國」,台灣人好像也不覺得生氣。不過,卡蒂埃-布列松所拍攝的1948-1949年的中國還依然是中華民國,1958年那個中國,更像是蘇聯或者朝鮮。陰差陽錯,無人在意。

北美館前來觀展的人,心懷欷歔的民國遺老應該很少,大多數年輕人有說有笑,看著上海與北平的流民圖,和蘇珊桑塔格云「旁觀他人的痛苦」的「文明人」差不多,的確我們也無法要求他們與這另一個時空的生離死別同感更多。若有外省人後代觀眾想起什麼「江山淪陷」「毋忘在莒」,怕是會被嘲笑的。

我倒是想問布列松,你拍攝的那些流離中國人,他們帶著一個怎樣的中國離去?花果飄零後的今天是他們和你能預期的嗎?「布列松在中國」攝影展最觸動我的幾張照片,還不是那些赤裸裸的乞丐和流民,而是這樣一些人——

一位熱愛網球的立法院職員先生,隨身行李僅是一個網球拍(下圖/作者提供),他和他身後頭戴燈罩的同事,後來安全撤退到台灣了嗎?他應該是個很有故事的人。有另一張與此同構的是一個國軍軍官,他寶貝似的呵護著他隨身的一個暖水壺。

「我是那穿著大號軍袍的那個,棉布包著

暖水壺,是我唯一的寶貝。

被布列松攝下。被你遺失。

六十年後你夜夜夢中在此獨行,

偌大的故宮,你一人,像黃昏的船,

黃昏的穿堂風」——

我在一首關於北平的詩《故都夜話》裡這樣寫過後者,今天的我會怎樣寫網球拍先生呢?在他們臉上,一點「倉皇辭廟」的神色都沒有,太淡定了吧…我猜想,正是因為面對完全不為個人所左右的大江大海,才想要抓緊一件自己熟悉的小事物,因為那是屬於過去的日常,那是你唯一還能抓緊的舊世界。

還是應該理解為孔子困阻陳蔡,仍然弦歌不絕的尊嚴呢?大陸有一位詩人/建築師朋友在社交媒體看到我轉發的照片,他感慨說:「民國的風範!」——這也是大陸某些「民國粉」對那個時代的美好想像。也許只有特定階層、有路可去的民國人才有這種淡定加放任,一般人,就如西西小說《候鳥》裡的素素,於此成為從小學習永別的一代,她說:「我只是覺得奇怪,好端端的一個人,忽然一走出家門,彷彿一滴水掉進大海裡。」

另一張照片就是那樣(下圖/作者提供),那位到紫禁城紮駐地軍隊裡尋找從軍(還是被拉伕?)的兒子的母親,估計這輩子都沒能再見兒子了,照片裡一眾回頭的少年兵,也會想起自己的母親嗎?而我想起的是詩人瘂弦的回憶:他帶著何其芳詩集《預言》逃亡,因為胃在燃燒,難忍徵兵營牛肉的誘惑而在1948年從軍——後來他說「民國三十七年十一月四日,是永不忘記的斷腸日」,少年兵不知道永別是什麼,日後瘂弦才知道母親臨終遺言是告訴獨子她是想他想死的…

這些,承平日久的台灣青年能理解嗎?應該比對岸戰意滿滿的小狼們多一點感觸吧?因為歷史永遠都是當代史,難保這一切不會再一次輪迴。

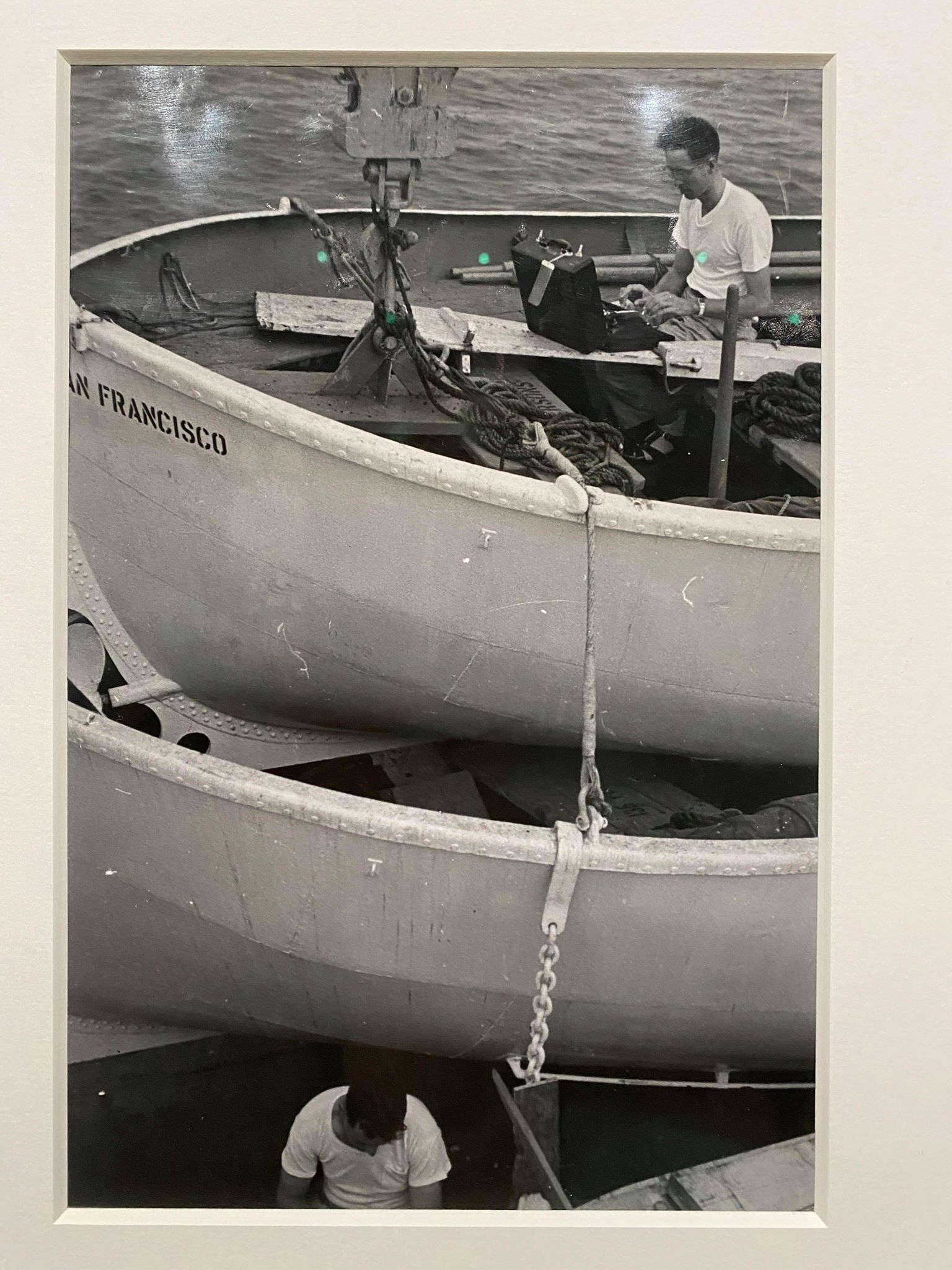

最後一張(下圖/作者提供),是一個在從上海開往香港的戈登將軍號上的中國記者,他躲開人群,坐在一艘懸空的救生艇裡打字。大江大海只是壓縮在他肩部以上的一線,他的從容和堅決,更勝第一張的網球拍先生。中國在他身上,在他的打字的手上,在那些我們不得而見的想要向全世界大聲疾呼的文字上。而不是在布列松曾故意拍歪的兩任中國「領袖」像上。

此後,沒有中國了。