上報 Up Media

toggle- 最新消息 【今天大結局】《淚之女王》金秀賢遇車禍昏迷金智媛痛徹心扉 3大懸念待解全網揪心 2024-04-28 01:38

- 最新消息 投書:對「國軍在越南的歷史光榮嗎」一文的回應 2024-04-28 00:00

- 最新消息 王滬寧會見藍委團 傅崐萁:希望大陸民眾走進台灣 2024-04-27 19:15

- 最新消息 BL泰劇男神Billkin新片《金孫爆富攻略》賣破3億票房 他扮廢材照顧癌末阿嬤逼哭全網 2024-04-27 18:58

- 最新消息 【有片】研發E-4B「末日指揮機」接班機種 美空軍簽署新採購合約 2024-04-27 18:50

- 最新消息 「一家3口睡1坪房間」遭譏賣慘 徐巧芯曬童年照:都是苦過來的 2024-04-27 18:41

- 最新消息 柯文哲遭疑賤租北士科 要蔣市府公開會議紀錄「沒事別弄來弄去」 2024-04-27 18:09

- 最新消息 山下智久新劇《BLUE MOMENT 暮色氣象英雄》首播收視奪冠 他心碎痛失未婚妻掀淚海 2024-04-27 18:02

- 最新消息 【有片】挺巴勒斯坦浪潮擴大至全美50校 南加大取消畢業典禮、至少600人遭捕 2024-04-27 18:00

- 最新消息 極東正露丸出包民眾憂吃下肚 食藥署:2年前已回收並禁止輸入 2024-04-27 17:35

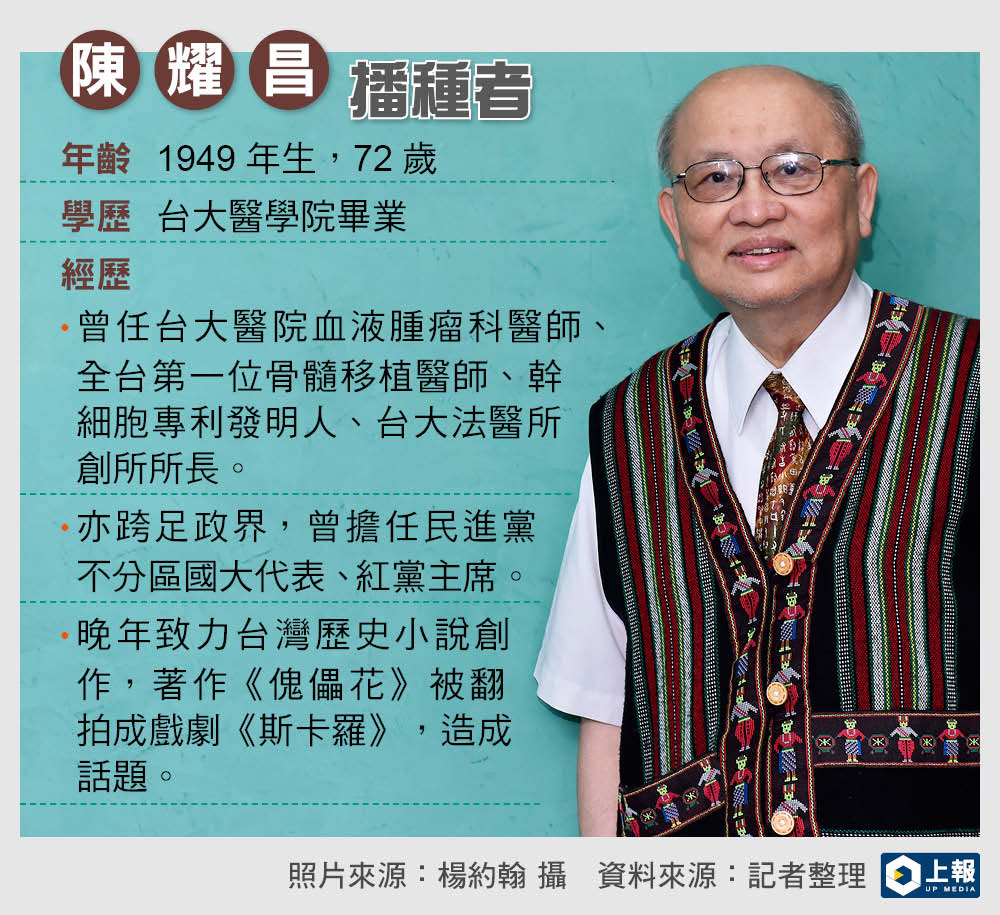

陳耀昌記憶力非常好,聊起最愛的台灣歷史在哪一年發生什麼事,記得一清二楚。(楊約翰攝)

公視史詩大戲《斯卡羅》口碑與收視雙贏,也讓原著作者陳耀昌受到關注,72歲的他本業是醫生,不僅是台大醫院的血液腫瘤權威,還一度從政當過國大代表,後來轉向撰寫歷史小說還得獎,套句時下流行的說法就是很「斜槓」,但他說:「希望大家把我看成『播種者』,而不是斜槓。」他的人生從未考慮退休,時至今日,心中仍懷抱著「3C夢想」,浪漫至極。

陳耀昌的著作《傀儡花》被改編成戲劇《斯卡羅》,描述1867年美國商船「羅妹號」遭遇暴風,觸礁擱淺南台灣海域,船員上岸求生卻誤闖斯卡羅部落的領地,遭到出草砍首,美方派廈門領事李仙得前來調查,雙方戰爭一觸即發,所幸斯卡羅大股頭卓杞篤,以智慧整合瑯嶠十八社各族群的力量,與李仙得簽訂「南岬之盟」,才和平化解紛爭。

「南岬之盟」是台灣脫離中國,進入國際政治的角力場的轉捩點,因為它象徵著美國承認台灣島內不受清廷管轄的原住民,是能夠簽訂外交條約的主體。也因此陳耀昌的著作被視為近代台灣史的最後一塊拼圖,因為他的考究讓大家開始去探索過去沒有被重視的一塊歷史,知道除了漢人以外的原住民族跟外來的外國人,曾一起在這片土地上存在著。

回憶創作〈傀儡花〉的緣由,陳耀昌說,2013年與好友受邀去一場義大利國慶晚會,當時駐台代表馬忠義(Mario Palma)演說時,以他出版的《福爾摩沙三族記》舉例:「福爾摩沙不只是三族記,而是多族記!」讓他受到啟發,動念寫下關於多元族群的「台灣史花系列三部曲」,而一趟偶然的「荷蘭公主廟」之行,看到了廟邊船骸引發他完成了首部曲《傀儡花》,一出手便獲得台灣文學獎小說類金典獎。

學醫的理科男,怎麼會著迷史學?聽到「理科男」三個字,老先生忍不住笑了出來,「我前幾天才在想何謂文青?我認為的文青有兩種,一種是只看書不寫文章、一種則是會寫文章,很多理科男都是屬於第一種。」他從不認為自己的文筆有多好,單純只是愛看書,「我高中畢業前,紅樓夢就看了兩、三次了。瓊瑤的《窗外》,我初三就看了。」

會對文學如此熱愛,多少與陳耀昌的出身有關。他的爸爸是開業醫生、媽媽是留學日本的藥劑師,後來到高雄女中教化學,算是書香門第,而家住台南友愛街上,離家一百公尺就有很多書報攤,附近還有戲院、唱片行,地利之便讓他很容易接觸文藝,「其實我有跟媽媽講能不能念外交系,但我又不是會鬧家庭革命的人,我爸是醫生,我對學醫也不那麽討厭,就保送上台大醫學院了。」

從小到大,學業對他來說,從來都不是壓力與負擔,「我唸書不是很認真,經常一邊看窗外、一邊看歷史小說、外國小說,什麼新潮文庫的書都看,我比較幸運的是,要買書都有錢買。」雖然花很多時間看課外讀物,但遇到考試信手捻來都是高分,台南一中畢業後,保送台大醫科,大一還得過書卷獎,以現在的說法,就是學霸。

「我不喜歡被叫『學霸』,『霸』這個字我不喜歡。」他作風老派,對於時下流行語,還是難以消化,「我們那個年代,唸書是為了當知識分子,帶有一種社會使命,價值觀跟現在不一樣。」

就好比他在醫學界締造多項紀錄,包括骨髓移植、幹細胞專利、法醫培育制度等等創舉,以及支持黨外運動,當過國大代表,還組了紅黨,當上黨主席。晚年熱衷台灣史學,成了作家連出好幾本書。用年輕世代的話誇他是「斜槓」先鋒一點也不為過,但他卻不認同。

「斜,我很不喜歡這個字,因為我覺得正比較好,不要斜。」他在高三時唸了李敖在文星叢刊的《傳播者胡適》,這本書深深影響他的行事風格,「所以我做完骨髓移植,就跑到法醫領域,然後又去做幹細胞研究,希望大家把我看成播種者,而不是斜槓。」如同他帶頭書寫台灣近代史,無非是希望年輕人可以多去了解台灣這塊他們生長的土地。

前半生忙著行醫濟世,晚年著迷台灣歷史,在陳耀昌的字典裡沒有退休,自嘲從台大醫院退休之後,反而更忙了,「之前都是待在台大醫院看診,現在時間是自己的,可以做的事情更多了。」他手邊還有三、四本書要寫,偶爾仍會去台大做特別門診,「到台大醫院看診,都是為朋友服務啦!」坦言與台大醫院的關係要維持,「隨時如果需要病床才會有。」玩笑歸玩笑,他現在會下鄉到桃園的敏盛醫院看診,幫很多越南來的外籍勞工看病,日子忙得不可開交。

「工作就是我的嗜好,對我而言,工作就是養生。」雖然思想老派,但他行動力全然不輸年輕人,「我告訴你,停下來就完蛋了,曾經有過統計,退休以後一年半,是最容易死亡的時間。」性急如他要做的事還很多,自己有個「3C願望」,第一個是Cell,持續發展生技,畢竟細胞是他本行;第二個是Cinema,做戲像是《斯卡羅》;第三是Country,走訪各個國家、鄉野,踏踩也好,旅行都好。

提到未來要實現的願望清單,陳耀昌言語懷抱著雄心壯志的浪漫,最後問他還想從政嗎?「不會啦!我這樣子很好啦,幹嘛還去從政。」他搖頭大笑地說。(接續下篇)