上報 Up Media

toggle- 最新消息 大雨攪局球迷哭哭 中職「統一 vs. 中信」、「樂天 vs. 台鋼」、「味全 vs. 富邦」全停賽 2024-04-26 15:48

- 最新消息 【有片】強化外銷波蘭Homar-K多管火箭打擊能力 南韓試射CTM-290短程彈道飛彈 2024-04-26 15:45

- 最新消息 花蓮壽豐鄉長被爆地震時爽遊日本 民眾通報災情「手機傳來卡拉OK歡唱聲」 2024-04-26 15:38

- 最新消息 張廖萬堅傳內定教育部政務次長 曾因「卡管案」與管中閔槓上 2024-04-26 15:37

- 最新消息 習近平5月訪法、匈、塞爾維亞 歐媒:尋找「一帶一路」新著力點 2024-04-26 15:10

- 最新消息 鋒面輪流灌水!石門水庫估進帳近千萬噸 曾文+南化已補水逾230萬噸 2024-04-26 15:05

- 最新消息 【為企業尋商機】聯輔基金會與7家公股行庫舉辦7場研討會 首場高雄登場 2024-04-26 14:50

- 最新消息 大谷翔平徹底熄火、紀錄還被隊友超車 國民仍奪4連勝 2024-04-26 14:47

- 最新消息 華為Pura 70手機拆解發現處理器升級 中國有能力提升晶片技術 2024-04-26 14:40

- 最新消息 台南光電弊案圖利90億元 前經發局長陳凱凌等15人遭起訴求重刑 2024-04-26 14:05

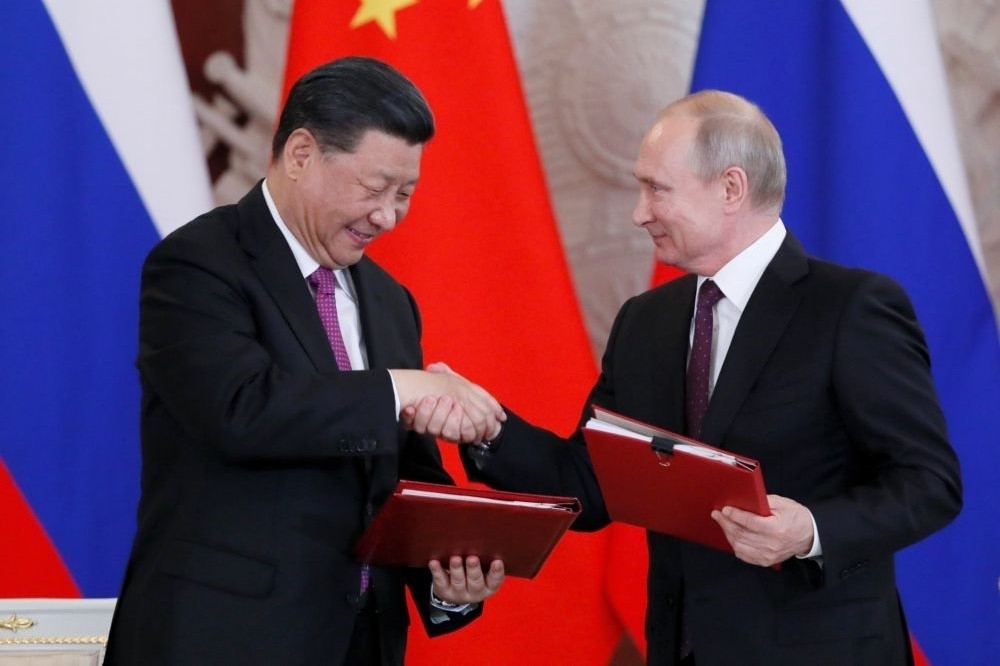

吸收了新要素的中國極權體制本身要比過去的蘇聯體制堅韌不少。(湯森路透)

7月18號,陳家煜老師在《上報》發表《中共比蘇共更脆弱》一文,該文載摘自作者7月14日的粉專貼文。陳老師是筆者一向尊敬的學者,但本篇中的幾個觀點筆者認為失之於簡單。

一、蘇聯的穩定與崩潰

第五段中,陳老師寫道,「蘇聯維持孤立於西方數十年之久,因為俄羅斯的社會一直是落後的,人民習於帝制,生活一向困苦,沒有戈巴契夫的棄權,俄羅斯人也不見得會反抗」,這裡涉及第一個「蘇聯的穩定與崩潰」的問題。

第一,關於「人民生活」是否「一向困苦」。

如果是和另一陣營的美國、西歐相比,當然如此;和蘇聯過去的工業化時期相比,布列茲涅夫時代工業開始反哺農業,當局也不恥談民眾的消費需求,一改過去威嚇-恐懼式的低成本統治模式,轉而以福利換順從,七〇年代蘇聯民眾的生活水平業已不低,從薪資、住房、飲食等數值變化就可反映,不過這種花錢買穩定的方式不可持續(財政危機),也並非對所有群體都有效。

第二,戈巴契夫改革之前,俄羅斯人已有反抗,持不同政見運動就是明證。

赫魯雪夫時代的解凍讓官方意識形態對文學、社會科學等領域的鉗制一度放鬆,尤其是二十大報告中對史達林的批駁,在意識形態的屏障上打開了一條裂縫,知識分子開始反思蘇聯體制和歷史的問題,發出不同於官方意識形態的聲音,這種思潮逐漸轉變為一種公開的、廣泛的社會現象。

這一時期嚴格上來講只有持不同政見者,即僅存在一些個人化的零星反抗,到布列茲涅夫時期才形成持不同政見者運動,持不同政見者開始組織化和更大程度的空開化,包括書信運動、請願簽名運動、蘇聯維護人權發起小組、莫斯科赫爾辛基小組、幫助政治犯基金會,地下出版物的數量也大幅增加,還出現了政綱性質的文件,地域上也不再只是莫斯科和列寧格勒的「雙城記」,身份上除知識份子外也有工人、農民和軍人群體,最為著名的便是著名持不同政見者的論著,如麥德維傑夫的《誰是瘋子》、索忍尼辛的《古拉格群島》、薩哈羅夫的《我的國家與這個世界》。

從克格勃的統計資料來看,光1967年至1971年就發現了3096個地下秘密團體,參加人數達13602人。被發現的持不同政見者尚且數以萬計,潛在不滿者(廚房政治)數量更是難以估量。儘管人數比例上仍屬極少數,隨著當局的強力打壓,運動也陷入困局,但持不同政見者仍是後史達林時代不可忽視的潛流,戈巴契夫推行的「公開化」一定程度上也有吸納持不同政見者訴求的考量,藉此讓其成為自己改革的支持者。承接關係上,固然戈巴契夫打開了閘門,反抗的潛流在此之前業已存在。

當然,蘇聯崩潰的原因眾多,戈巴契夫的改革失敗也是其中的關鍵一環。從時序上來看,改革不僅是崩潰的「原因」之一,也是回應體制沉屙的「結果」,如加速戰略之於經濟停滯,「公開化」至於持不同政見者和保守派,辛納屈主義之於布列茲涅夫主義,蘇聯往日的「穩定」狀態積攢的問題為改革的啟動埋下了伏筆。形勢比人強,蘇聯崩潰固然有一些個人化或偶然的因素,但也不是戈巴契夫無為而治或因循守舊就能避免的。

蘇聯解體前,發生坦克出現在莫斯科街頭的八一九事件。(維基百科)

蘇聯解體前,發生坦克出現在莫斯科街頭的八一九事件。(維基百科)

二、新冷戰能否壓垮新極權

依然是第五段,陳老師認為中國共產政權比蘇共更脆弱,因為新冷戰傳導的民生問題會引爆民變(「還能……完全受共產黨宰製嗎?」)反噬政權。這裡拆分為兩個問題探討,中國體制是否比蘇聯更加脆弱(「可以進行長期抗爭」),新冷戰帶來的經濟衰退和生活水平下滑是否足以壓垮中國現行體制(「革命」)。

第一,中國體制是否比蘇聯更加脆弱。

中國的新極權體制融合了市場、網路、全球化等新要素,避免了蘇聯中央計劃經濟的物質短缺,同時細化了資源調配和對民眾的監視,又因為收斂了昔日地擴張傾向(世界革命),對西方世界的迷惑性更強,甚至以銳實力對歐美國家大舉推進無聲的滲透,這是蘇聯難以想像的。

體制融合了新要素後,也帶來了形形色色的新生事物,如新興階層、市場化媒體、網路平臺、非政府組織、調查記者、人權律師,甚至被各自賦予了推動體制轉型(民主化)的圖景,如透過法制走向民主的死磕嘗試、社群網路的技術賦權;與此同時,體制對這些新生事物也是防範有加,如透過立法、技術手段「將果凍釘在墻上」。中國的新極權體制既透過新要素延壽,又消化了新要素的「副作用」,因此中國體制不會因為有市場就比蘇聯脆弱,反倒更加堅韌或曰更難纏。

至於中國體制為何能夠融合市場等要素,這和轉軌前的經濟狀況有關。嚴格來講,蘇式計劃經濟只在中國實行了短短幾年,六〇、七〇年代中國實行的是命令經濟或曰運動經濟,用學者秦暉的話來講,「從列寧欣賞福特制與泰勒制,史達林時期的『馬鋼憲法』強調專家治廠、經濟核算、科層管理與一長制,直到布列茲涅夫時代大興數理經濟學,強調要素配置的『最優化』模型,逐步發展了一套『科學計劃』體制。中國則不然,其建立的體制更多地是帶有傳統農民戰爭色彩的『無計劃的命令經濟』,體現的主要是農業時代的長官意志與大轟大嗡的『運動經濟』。」正因為這種非理性的命令經濟,文革結束時中國經濟到了崩潰邊緣,反倒更早的催生經濟轉軌。

第二,新冷戰帶來的經濟衰退和生活水平下滑是否足以壓垮中國現行體制。

和冷戰時期及時防範蘇聯勢力擴張不同,新冷戰的開啟在時間節點上已屬亡羊補牢,從接觸到脫鉤戰略轉換時間差內,中國積纍了可觀的本錢,正如蓬佩奧演說中形容的,這是「前所未有的複雜挑戰」。此外,脫鉤尚且需要一定的時間,中國也不會坐以待斃,另尋能源輸入資本輸出勢力範圍和開發國內市場都是已經在推行的對策,正如陳老師第四段寫到的,「中國並沒有能源自主的能力…共產黨也在準備好缺能源的問題,一是和伊朗的長期供油合約,二是核電廠的加快建設」,雖然能源自主上不及蘇聯,但十幾億的「韭菜」也是中國政權維繫的替代「後援」。產經層面尚且如此,外交層面也不是冷戰時代二元對峙的局面,美國與盟友之間的連接程度和動員能力也不如冷戰時代,這也影響對中施壓合力之大小。

由於中國過去對美經貿和技術上依賴程度高,脫鉤對中國勢必造成不小的經濟壓力,由於另起爐灶也需要相當的成本,脫鉤策略的確打在中國的軟肋上,和疫情、水災疊加,更強化了經濟下行的程度,但要注意的是,單靠經濟衰退未必直接導致政權更迭,當年的蘇聯除卻經濟衰退外還疊加了黨內菁英的路線分裂、民眾的心理危機、民族矛盾、加盟共和國制度以及「公開化」後的群眾抗議,並不是美蘇軍備競賽拖垮經濟的單一因素導致的。

而押寶經濟衰退帶來民生問題,從而反噬政權的「革命」路徑更是言之過早。在輔以大數據的嚴密防範和鋪天蓋地的對內宣傳下,單憑「好日子逐漸不見了」的不滿未必能轉化為抗議,即便真轉化為抗議帶來的衝擊也很小,過去規模不一的「群體性事件」每年數以萬計的發生在中國不同城市,卻毫無沖決高墻之跡象,正是因為分散的維權幾乎都被分化和彈壓,這不是民族性(「總覺得中國人沒救了」)的問題,是民間資源與體制資源力量懸殊的問題,正如學者孫立平「幾塊石頭加一盤散沙」的比喻,遍地沉屙下的新極權體制憑藉暴力和宣傳也能低效地維繫相當時間的運轉。

以上是從客觀條件上來看,從美國主觀條件上來講,美國對中施壓的目標是迫其駛回「正軌」,變為一個開放而自由化的社會,可是中國蓄意從事不公平貿易,透過非法方式損害美國商貿、技術利益,地緣政治上甚至有取而代之的野心,這裡本質上當然是體制和價值觀的分歧,但美國沒有改變中共執政地位和中國現行政治體制的意圖,「亡我之心不死」恰恰是中國在蘇東巨變和六四事件後單方面的疑慮,並不存在陳老師第三段所述的「以軍事為後盾,以經濟為主要手段,逼出人民共和國的內部矛盾,而讓獨裁共黨政權倒臺」這個劇本,倘若真是如此,當年對六四事件就一定會制裁到底,也不會有後來的接觸到脫鉤的往復態度了。

總之,吸收了新要素的中國極權體制本身要比蘇聯體制堅韌不少;時移勢異,對中脫鉤戰略不是對蘇圍堵戰略的複刻,抱持邪不勝正的積極態度固然很好,也要審慎評估外界對中施壓的難度和成效。

※作者為自由撰稿人