上報 Up Media

toggle- 最新消息 投書:一場聲勢浩大的嘉年華式抗爭 2024-06-02 00:00

- 最新消息 《山海鏡花》REBORN版本新系統情報釋出,官方粉絲福利送雙人列車之旅 2024-06-01 19:40

- 最新消息 中職身價最高開球嘉賓 AI教父黃仁勳登大巨蛋29688人進場刷新紀錄 2024-06-01 18:52

- 最新消息 《模範計程車》表藝珍搭檔李濬榮演新劇 編劇看好「他」成下一個《背著善宰跑》邊佑錫 2024-06-01 18:50

- 最新消息 【有片】美空軍逾2400億JDAM套件增產購案 由波音得標 2024-06-01 18:37

- 最新消息 花蓮某派出所所長酒駕出車禍 酒測超標稱「只喝一罐啤酒」 2024-06-01 18:24

- 最新消息 《星漢燦爛》趙露思現身活動「仙女透視裝」性感破表 她親手化韓系妝容美出新高度 2024-06-01 18:00

- 最新消息 北市教甄試題答案出包挨轟「將錯就錯」 教育局出面解釋了 2024-06-01 17:52

- 最新消息 【內幕】軍演後中國涉台高層升高對台施壓 涉外系統忙對美滅火 2024-06-01 17:15

- 最新消息 黃偉哲率團赴日助陣永旺台灣展 為台南農特產銷日再下一城 2024-06-01 17:13

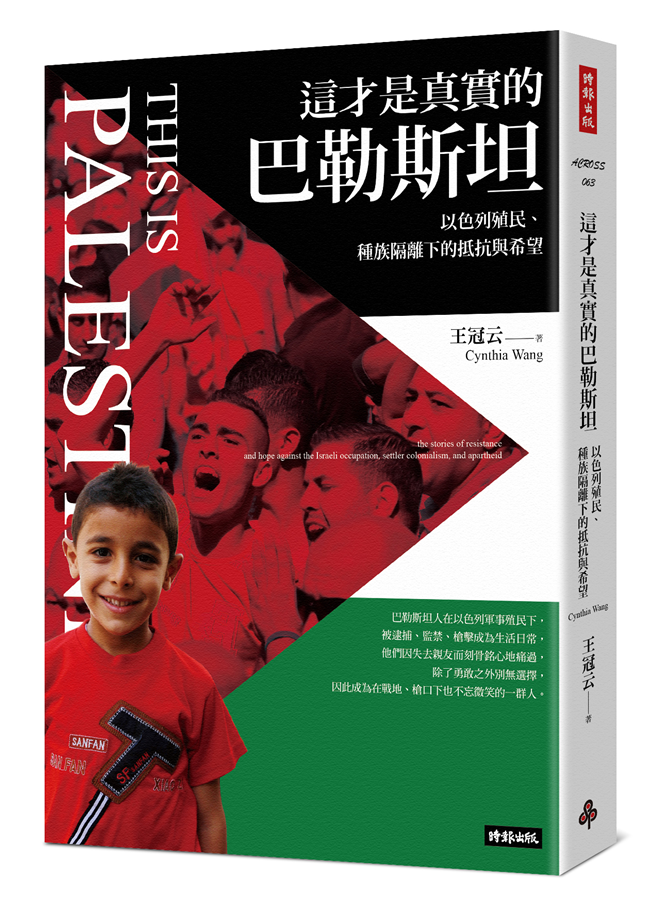

巴勒斯坦家庭習慣席地吃飯(時報出版提供)

當我告訴別人要去巴勒斯坦時,很多人都詫異地看著我問:「巴勒斯坦?那裡不危險嗎?」聽見這個問題時,我總是微笑地想起一位旅居在巴勒斯坦的英國朋友,他總是這麼回答:「是啊!巴勒斯坦好危險呀!有體重增加好幾公斤的危險!」

巴勒斯坦是宗教經典中,被譽為「流著奶與蜜之地」的國家,左依約旦河,右傍地中海,群山環抱,擁有種植橄欖樹的絕佳氣候,四季分明,與世人想像中的沙漠風情截然不同。

自一九四八年的「浩劫日」開始,巴勒斯坦人的死傷已不計其數,落入監獄、被迫逃亡世界各地的難民高達數百萬人,是全球難民人口最高的國家。雖然巴勒斯坦人生活困苦,但他們知福樂天、堅毅又不輕言放棄的性格,促成神奇而「有趣」的生活氛圍。生活在以色列殖民軍事統治下,巴勒斯坦人的每一天都有無限「可能」―可能被逮捕入獄、可能在路上被以軍騷擾、可能遭到流彈攻擊而重傷、可能失去性命、可能失去家人或朋友。

但甫談完苦痛的下一刻,他們又會要你暫時忘記這些悲傷痛苦。「先填飽肚子才是重要的!沒吃飽,人生哪來的力氣繼續?」

好客的巴勒斯坦人總在結束採訪後,邀請我共進午餐或晚餐。享有「美食天堂」美譽的巴勒斯坦,富含數不盡的珍饌,雖然路邊隨手可得的小吃―如法拉佛(falafel,油炸鷹嘴豆餅)、鷹嘴豆泥(hummus)和沙威瑪烤肉(Shawarma/Kebab)等,都不會讓旅人的胃失望,但再美味的小吃都比不上巴勒斯坦人家的家常菜。

食物對巴勒斯坦人來說,不僅是填飽肚子,它代表的象徵意義就是「家」。巴勒斯坦的家庭人數通常平均不會少於五人,父母、祖父母和兄弟姊妹們加起來,超過十個人的大家庭不在少數。

傳統上,廚房依然由女人當家,負責家中大小料理。不管問多少人,每個巴勒斯坦人一定都會告訴你:「我母親是世界上最棒的廚師,她的廚藝無人能及!」

每逢星期五是以穆斯林為大宗人口的巴勒斯坦例假日,也是「禮拜日」。人們會上清真寺參與禮拜,而中午禮拜結束後的那一餐,對他們更是意義非凡,是全家人要回家團聚共享的一頓大餐。巴勒斯坦人的飲食文化偏好「一起」的概念―不僅要全家人坐在一起吃,也一起吃同一個盤子的食物,和我以往「一人一份」的分食習慣不同。

造訪許多不同巴勒斯坦的家庭後,我觀察到這種飲食文化像是一種藝術,有著整齊的儀式:一家人圍坐客廳,等待上菜時,忙進忙出的母親張羅著大餐,兄弟姊妹們隨侍在側,為客人奉上阿拉伯咖啡、薄荷茶、鼠尾草茶等飲品,以及各式各樣的前菜和點心。

這些前菜、點心有時是家裡或街頭轉角買來現烤的烤餅,搭配鷹嘴豆泥、茄泥等沾醬,以及家中自製的醃菜、起司球;有時則是法拉佛,配著切成條狀的新鮮小黃瓜、番茄,一道接一道盛給客人,待客之道是絕對不允許客人面前的杯盤空下超過一分鐘。可以說,巴勒斯坦人的好客程度,與他們熱愛美食、熱愛生命的程度,絕對不相上下。

前菜過後,隨後登場的主菜通常為米食,一大盤送上桌,放在直徑至少有五十公分的盤子裡,這些食物不僅分量驚人,擺盤也精心設計,巴勒斯坦人有句話是這麼說的:「肚子吃飽前,眼睛得先吃飽!」

奉上大餐後,大家大多圍坐著―還是有許多家庭喜歡比較傳統的飲食方式:席地而食。所以可以見到有些家庭喜歡圍著餐桌吃,有些家庭喜歡像野餐一般席地,圍著食物坐一圈,拿起湯匙大快朵頤,搆不到的食物,大家互相幫忙添入。

巴勒斯坦最有名的一道國寶菜餚莫屬「倒栽蔥盆飯」(Maqlooba,馬庫魯巴,阿拉伯原文意思為上下顛倒),這道菜的名字源自做法,先把所有準備好的蔬菜食材油炸備好,雞肉炒軟煮熟後,一層一層、小心翼翼地把所有煮好的食材鋪疊入鍋,最後在上層覆蓋調味好的生米,經過慢火燉煮後,讓所有食材在鍋裡互相吸吮香味、養分,等米飯熟透,水分抽乾後,靜置半小時,再將鍋子上下翻轉倒在盤子,像一座小山、城堡般的倒栽蔥盆飯就這樣華麗登場。

每當有外賓初來乍到巴勒斯坦,他們總是驕傲地邀請客人到家裡來吃這道國寶菜餚,最特別的是這些國寶級巴勒斯坦家常菜餚,平常在餐廳吃不到,唯有被邀請入家門,才有機會大啖這些道地美食。

即使主食大部分是米飯,巴勒斯坦人有時仍喜歡「以餅代匙」―把飯包在現烤出爐的皮塔餅(pita)裡。而除了氣泡飲料,巴勒斯坦人也喜歡搭著特製的「酸奶」吃飯。這些酸奶和希臘式或臺式優格有些不同,不帶甜味,口味偏酸,搭著吃反而解掉飯裡油膩的味道,但也因此很容易讓人忘情地一口接一口。

飯後必定少不了甜點,而吃甜點絕對不能沒有薄荷茶、鼠尾草茶或阿拉伯咖啡做為陪襯,這也是為什麼阿拉伯人通常奉茶與咖啡時,總是用類似濃縮咖啡大小的杯子承裝―因為他們絕對不會只喝一杯!

*本文摘自《這才是真實的巴勒斯坦:以色列殖民、種族隔離下的抵抗與希望》,時報出版。

【作者簡介】

王冠云(Cynthia Wang)

以巴關係研究學者,跨國跨語言自由記者,作品內容橫跨影像與文字,長年於《換日線》開設專欄,專題包含〈牆內;牆外〉與〈撕下難民的標籤〉。其他作品可見於《蘋果日報》、《報導者》、《關鍵評論網》,目前在加拿大研讀傳播與文化博士學位,研究主軸包含跨國女性主義、殖民主義與巴勒斯坦,多次在相關期刊與會議中發表學術作品。

自大學主修阿拉伯語文學系,雙主修新聞學系始,便一腳入了中東這塊神祕土地。二○一六年完成於英國倫敦政經學院的傳媒碩士學位後,決定直赴中東火藥庫:以色列與巴勒斯坦,開啟了與巴勒斯坦的不解之緣。

巴勒斯坦,一個曾經只是在新聞媒體上讀到的戰爭名詞,一個在Google地圖上沒有名字的國家,一個國土與以色列邊界重合的地方,一方自一九四八年起戰爭死傷從未止歇過的土地。土生土長於臺灣的王冠云,是一個局外人,但女兒和兒子身上皆流著一半的巴勒斯坦血液,使她同時擁有局內人的身分。以與主流媒體不同的角度,她立志為臺灣的閱聽眾記錄、寫下那片土地上未曾被人聽過的故事。

【上報徵稿】

美食(飯店餐廳、高端餐飲)、品酒相關採訪需求通知 / 提供最新新聞資訊

請聯繫副總編輯 → 吳文元 chloe_wu@upmedia.mg

通路(百貨、超商、賣場、電商)、美食(速食、飲品、冰品)、科技手機家電相關採訪需求通知 / 提供最新新聞資訊

請聯繫生活中心副主編 → 林冠伶 ling_lin@upmedia.mg

旅遊、IP 文創、市集、交通、美食(甜食、早午餐餐廳)相關採訪需求通知 / 提供最新新聞資訊

請聯繫生活中心記者 → 周羿庭 ting.zhou@upmedia.mg

美食(鹹食、連鎖餐廳)、能源、醫療、親子、寵物相關採訪需求通知 / 提供最新新聞資訊

請聯繫生活中心記者 → 邱家琳 lynn@upmedia.mg

上報現在有其它社群囉,一起加入新聞不漏接!社群連結

追蹤上報生活圈 https://bit.ly/2LaxUzP

https://bit.ly/2LaxUzP

熱門影音

熱門新聞

- 【《慶餘年》第二季大結局】張若昀不認「慶帝」為父掀高潮 第三季伏筆曝光全網沸騰

- 《慶餘年》第二季結局張若昀與李沁夫妻情變 她淚眼質問「范閑」1句話逼哭全網

- 趙露思憑《偷偷藏不住》「桑稚」爆紅 姐妹作找來《知否》的「她」演同角色獲好評

- 劉詩詩客串楊冪《狐妖小紅娘月紅篇》全網驚喜 新劇造型曝光絕美更勝《一念關山》

- 【大力神變老母雞】C-130H性能提升等8年 空軍砸百億向美軍購案終擠進明年國防預算

- 任嘉倫新劇演腹黑皇帝花絮曝光 帥氣造型激似3年前搭檔白鹿《周生如故》獲好評

- 《蓮花樓》成毅新劇男二陷醜聞遭抵制 《神隱》的「她」演女配傷臉縫7針恐停拍

- 《星漢燦爛》吳磊自曝突愛上奶茶與炸雞被疑熱戀中 全網直指對象是趙露思