上報 Up Media

toggle- 最新消息 2024 三奇美徑彩繪稻田亮相!6 月有熱氣球嘉年華、風箏節 7 月接力登場 2024-04-27 09:00

- 最新消息 《大家論壇》援助視角:地緣衝突危機驟增 國際開發協會任重道遠 2024-04-27 07:00

- 最新消息 李濠仲專欄:布林肯IG點出了中國外交手段的「毒」 2024-04-27 07:00

- 最新消息 花蓮凌晨4連震!最大規模6.1 雙北民眾睡夢中驚醒 2024-04-27 02:48

- 最新消息 張智程:卡中國半導體──美對台三個可能要求及台灣三種可行對策 2024-04-27 00:00

- 最新消息 統神挺黃子佼下場慘 副頻道驚傳消失疑遭YT全面鎖臉 2024-04-26 22:10

- 最新消息 布林肯會王毅 中美達5點共識將舉行首場AI對話會議 2024-04-26 22:00

- 最新消息 希臘EODH豹1主戰車升級套件正式亮相 未來還為M60量身打造 2024-04-26 22:00

- 最新消息 徐巧芯婆婆一房3貸遭疑關說 台北富邦聲明:無超貸或特別處理 2024-04-26 21:40

- 最新消息 【內幕】馬習二會框架迎傅崐萁 北京暗推藍營翻修「國安五法」 2024-04-26 21:32

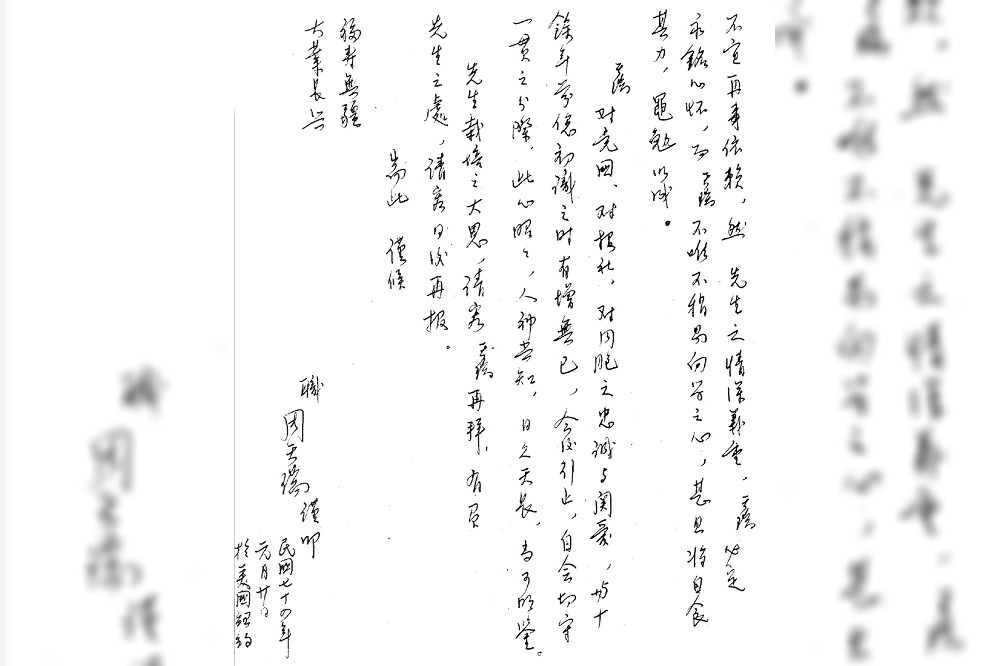

余紀忠打定主意瞞着我(左一),(關報)之前沒得商量,臨事不予知會。吃了秤砣鐵了心,就是不容我這個必定是關報最大的「異議份子」參與關報決策。(周天瑞提供)

我錯了,因為關掉美洲中時這件事,竟然余先生徹頭徹尾不告訴我,我毫無機會進言勸阻。

一如前述,我竟像是被綁架似地在承諾下不得不沉默,又誤以為終將獲得告知,而在幾經猶豫後放棄了外洩消息之任何行動,免除了關報計畫破局的一切可能,以致彷彿促成了關報一事終得在1984年11月11日「超完美」實現。

我顧全了私人道義,卻誤了報紙的存續;我不希望關報,反倒成了關報的幫兇。這一直是我深自懊悔的事,是我鑄下的大錯!

從關報第二年起,每逢11月11日,我默默地禁食一天,哀悼這份好報紙,也反省自己的愚忠和虛無仁義,如此持續了十年。我並私自發願,絕不在我手上結束一個媒體,這也是多年後無論怎麼咬著牙根都要撐住「新新聞」的緣故。

現在還是讓我們回到關報那一天,回顧那一幕吧。

1984年11月10日的晚上,Albert(余建新)告訴我11日早上8點去拉瓜底亞機場附近的Mariott Hotel,余先生要見我。

我以為終於等到了機會可以勸他不要關報,心中連夜盤算着見了他該怎麼說。

哪知第二天一早,一腳踏進房間,他就告訴我報紙「已經」關了,關報啓事「已經」登在今天出版的報頭下了!

關報啓事都登了,說什麼都是枉然了。

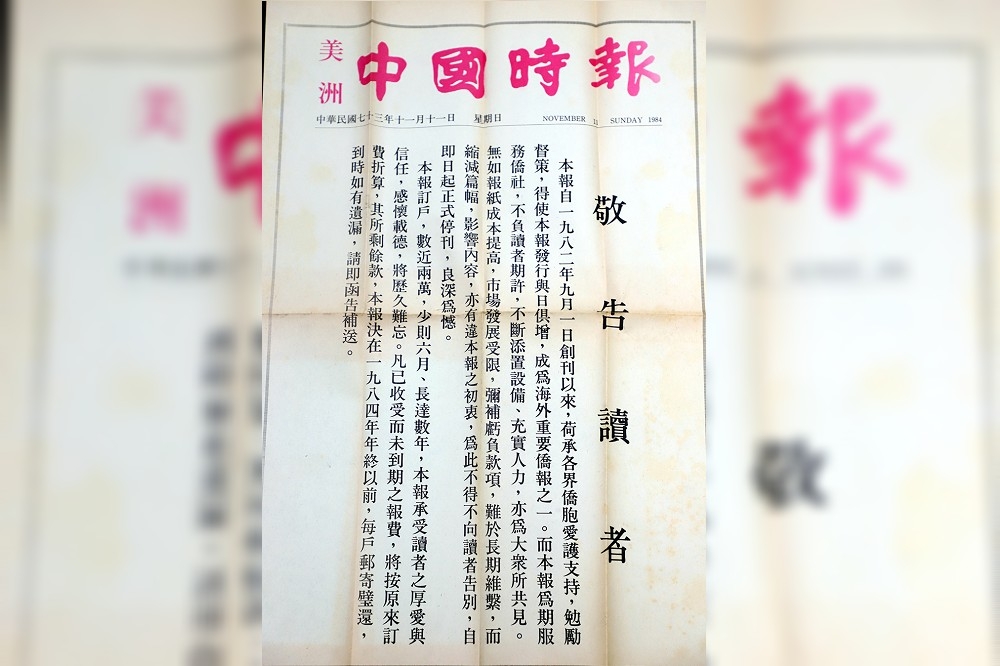

關報啓事都登了,說什麼都是枉然了。(周天瑞提供)

關報啓事都登了,說什麼都是枉然了。(周天瑞提供)

怎麼會呢?總編輯要在每個版降版前的清樣上簽名劃押的,但我昨晚簽清樣時,並沒有看到報頭下有什麼關報啓事啊。

原來,那是在我降版之後,遭人偷樑換柱的結果。在報紙付印前,一份早就幾經研擬定稿的關報啓事,取代了原來報頭下的廣告,這是出自老闆的指令,工廠廠長當然配合。這使我想起,數日前一位相當資深的老總編輯汪祖怡被召來紐約,神色與以往有說有笑大不相同,原來便是前來協助草擬關報啓事並交付工廠執行的。

意思是,余紀忠打定主意瞞着我,之前沒得商量,臨事不予知會。吃了秤砣鐵了心,就是不容我這個必定是關報最大的「異議份子」參與關報決策,這是余家人的事。

後來知道,自9月下旬以來做成這個決策的是,余紀忠、余伯母、余建新、儲京之(余的表弟)、余啓成。余家大女兒余範英不在其中,而余啟成的參與程度十分有限。由此可知,這不僅是余家人的事,更是與余家冊封世子緊密相關的事。

到了此時,當生米都已經煮成了熟飯,在向我說完關報消息之後,余紀忠囑我到隔壁房間等候。

去到隔壁,儲京之在此駐守,「恭迎」在我之前受召的社長、我,以及在我之後受召的華府特派員,告訴我們,別離開,等會兒跟余先生同赴報社向所有同仁宣告。我故作瀟灑、語帶促狹地說:「禁足了!」他一臉苦笑。

大家都心知肚明,即便關報啓事見了報,余紀忠都還防着我們跟台北通電話,唯恐關報一事在他完成最後一步——向所有同仁宣告之前,受到台北阻礙,顯示其務要事機隱密以達完全關報之堅定決心,以及對部屬(包括我)的不信任竟到這個地步!

此刻若要在腦海滑過旁白,正是:早知如此,我還守個什麼信諾?消息不早就放出去了嗎,哪由得你余紀忠對我疑神疑鬼!國府為了免遭罵名,說什麼也要叫停,又哪由得你余紀忠打臉!

這樣隱密的關報作業,首先就推翻了台北要美洲中時關報的說法。因為,既然台北要它關,它何須搞得如此隱密,如此偷偷摸摸?

但也正因如此隱密,如此偷偷摸摸,才顯示余紀忠對台北有一肚子氣,逼使他要做一件事讓台北好看。而在完成之前,絕對不可受到妨礙。

這件事就是「關報」!

不告而關的潛台詞就是,你們既然對老子囉囉嗦嗦,老子不幹了,老子關給你看,看你怎麼樣!

準確地說,台北並沒有人要他關,但顯然台北的一些作法「逼」得他祇好關,既然要關,就高度保密。

所以接下來在報社面對全體同仁時,他的陳述盡是委屈、盡是堅持。正氣十足,大義凜然;寧為玉碎,不為瓦全。不讓步,不妥協,要辦就辦最好的,不容許打折扣。整個陳述的氛圍便是四個字:壯士斷腕!

究竟台北方面做了什麼事,逼得余紀忠「壯士斷腕」?

撇開傳言,且看我親聞親見的以下這個畫面。

1995年有一天,報壇耆宿葉明勳宴請老朋友,賓客有馬樹禮、楚崧秋、卜少夫、劉紹唐、歐陽醇等老前輩,也邀了我這唯一的後生晚輩敬陪末座。

他們無不與海内外報界有長期的淵源,老朋友相見自是無話不談,不知怎麼就有人(當然不是我)談起了美洲中時的事,楚崧秋不禁嘆道:「紀忠兄啊,老實講,你當時把報紙關掉這件事也做得太衝動了!」

楚公之意是,報紙辦得好好的,就算有些地方教人起誤會,但也沒有到必欲去之而後快的地步啊,怎麼倒自行了斷了呢?太可惜啦!

余先生接著嘆道:「崧秋你不知道啊,」就從這一句開始,他和盤托出當時文工會怎麼刁難外匯出口的情節:一開始就找麻煩,到了後來無論誰去講都沒有用,逼得他非得親自出面,說盡好話,看盡臉色,甚至還要請蔣經國幫忙才放行,常常搞得美洲中時無米下鍋……。

這些遭遇讓他苦不堪言,且在尊嚴上受到很大的傷害,說着說着竟當場不住地哭了起來。

自從美洲中時關報後,他們大概從來沒有機會在余的面前問過這件傷心事,如今事隔十年,想不到一經觸動,仍不免心頭劇痛。一個年近九十的老先生涕泗縱横、淚灑餐廳的這一幕真使我終生難忘。

除此以外,根據余先生在其他公私場合的談話推斷,有關方面確實有派人介入的想法,主要關切兩件事,一是匯出去的錢是不是都是辦報之需?一是編輯部的人是不是有什麼問題?這便是余紀忠所謂不讓步、不妥協之所在。

有關錢的事,當時還沒有編經合體的制度,我不很清楚,祇知報紙的營收隨着廣告發行的成長,虧損已大為減少。但報社起碼有兩件花錢的事要做,一個是從拚版開始往全面電腦化邁進,一個是紐約、洛杉磯之外,在舊金山增建印刷廠。因此從台北匯錢支應,在所難免。這都是正在進行的事,84年9月後各版已按計畫逐步改為電腦作業,而舊金山設廠的廠址也已選定,準備興工。從這些方面來看,都不像要結束營業的樣子,更為後來關報頻添不少驚訝。

但是,是不是有人因對内容不滿又見不斷結滙,因而對余紀忠之忠貞起了疑心?加之,前面提到過,余曾有過關掉台北中時、留下美洲中時的離奇想法,是不是不慎露出過向外移轉財產的馬脚?

於是,是不是他就不得不以大動作「證明」清白、「掩蓋」真情?這個問題已超出我的理解範圍,不是我能回答的。不過,這種說法確曾在文宣情治單位流傳,隨著美洲中時的結束而不好再說,或說了也恐被指為追殺過甚、太不厚道,便止息了。

至於派人進到編輯部,余家的確有人這麼說,甚至連派什麼人來接掌編務、筆政都言之鑿鑿。假如來人祇是在二線工作上當個「監軍」角色,不知余先生如何,我倒不以為意,因為我心坦蕩,在合作共事、耳濡目染之下,說不定還可以施予「反影響」。但若顯然不祇如此,就不是一個換掉總編輯的問題,而是逼人繳械的問題了。是可忍,孰不可忍!這種奇恥大辱,一般人都接受不了,何況余先生。

這個說法究竟是真是假?因美洲中時關報以致無法作為,自也發生不出事實。文宣情治單位吃了啞巴虧也好,被倒打一耙也好,總之在寧可信其有的普遍心態下,他們祇有百口莫辯。不過以當年這班人之大權在握,多行不義,就算被冤枉,也是自作自受,罪有應得。

關報這一天,余紀忠對同仁的講話充分表現了報人風骨。他絕口沒提這些時候以來我們在奧運、社論與江南案的處理上有任何不當。同仁們靜靜地聽他說得義正詞嚴,逐漸不時傳來啜泣聲,為他的言語感動,也為報紙的死亡難過。

同一時間、同樣說法、相同心情在多倫多、華府、洛杉磯、舊金山、休士頓、台北、香港各地辦事處瀰漫開來。

這些說法與關報啓事所言:「無如報紙成本提高,市場發展受限,彌補虧損款項,難於長期維繫,…為此不得不向讀者告別,即日起正式停刊,…。」根本風馬牛不相及。由此可見,「官方說法」從來就不靠譜。坦白說,那「官方說法」還明顯矛盾,既說本報發行與日俱增,又說不堪虧損,彎來轉去,前言不對後語,因為就是不能說出老實話,也真難為那位撰稿的刀筆吏了。

在紐約的宣告現場有人發出由同仁接辦的聲音,余先生以美洲中時必須以「原樣」留在大家心目中回應。之後有人發動連署籲請復報,這是他不高興的事,發動者頗不被諒解,很快就被撲滅。這兩個想法雖沒成事,足可反映不少同仁對關報之舉,儘管聽老闆說得何等超凡入聖,內心另有看法。

當天下午,紐約有一場涵蓋了左中右獨各派人士的聚會,討論中國前途問題,當美洲中時關報的消息傳到會場,即刻有人大喊「打倒國民黨!」接著大家紛紛以此為話題,那原來的研討主題反倒被淹沒了。

與此相反的情況則顯示在次日國府駐紐約辦事處處長(即總領事)吳子丹的一個餐會上。這個早已約好的餐會,宴請中央社紐約特派員吳恕、世界日報社長馬克任、……及我與曼玲幾對夫婦。雖然心情極度惡劣,幾經踟躕,我還是硬著頭皮代表了一個甫告消亡的報紙勉力出席。

這幾位國府在紐約的媒體要角,無不是從台北一路相熟的老朋友,但是整個晚上,對美洲中時關報這件剛出爐的大事,竟沒有人提一個字;對我這個與此事相關的主要當事人,連一句正常的安慰話都沒有。這些親國府的人,彷彿已將我定性為十惡不赦的候審要犯,相約不言,形同大忌,氣氛詭異得不可想像,令我百感交集,惶惑不置。

我不禁想,兩年多來我究竟做了什麼?自今而後我將被看成什麼?

在回家的座車上,一切的一切湧上心頭,我再也强忍不住,淚水撲潄漱地流了下來。

(當時)我不禁想,兩年多來我究竟做了什麼?自今而後我將被看成什麼?(周天瑞提供)

(當時)我不禁想,兩年多來我究竟做了什麼?自今而後我將被看成什麼?(周天瑞提供)

《簡說周天瑞》

周天瑞是戰後嬰兒潮世代最早進入台灣報界的人,也是最早闖出名號的人。上個世紀七O年代已是政治報導與評論之翹楚。

在建中時代他即矢志新聞工作,台大歷史系畢業後,自薦進入中國時報,深受余紀忠賞識。在余氏「換血」之人才與經營哲學下,他被選為時報世代交替的關鍵角色。

美洲中時停刋後,他於1987年自美返國與司馬文武、南方朔、胡鴻仁、王健壯創辦「新新聞」,雖歷經潮起潮落,周天瑞始終是影響「新新聞」的關鍵人物。

周天瑞曾有六年時間行走於其他媒體 ,先後負責環球電視、勁報等媒體之經營,其中尤以主持中央廣播電台為著,在央廣董事長三年任内完成國家廣播電台之歷史轉型及新時代任務方向之奠定。

他的每個階段都充滿「有所為有所不為」、「合則留,不合則去」、「用之則行,舍之則藏」的故事,是一位普受敬重的媒體前輩。

〈我與美洲中時的倏起倏滅〉是他新聞生涯的第一部回憶。

熱門影音

熱門新聞

- 【吳磊哭哭】趙露思與張藝興現身新疆爆熱戀 3大證據被抓包全網沸騰

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折

- 成毅新劇虐戀李一桐預告曝光400萬人爭睹 他白髮揮舞火劍帥度超越《蓮花樓》

- 大雨狂炸補水!曾文水庫降雨達18毫米 南化水庫7小時進帳逾4萬噸

- 白敬亭、章若楠演《偷偷藏不住》姐妹作 兩人甜摟畫面曝光3敗筆被嘲「情侶變父女」

- 肖戰新劇搭檔《惜花芷》張婧儀3大高甜名場面搶先看 兩人夜會甜蜜相擁CP感爆棚

- 楊紫《長相思》虐戀檀健次、鄧為掀淚海 第二季張晚意冷血復仇埋悲劇結局

- 《春色寄情人》李現、周雨彤CP感爆棚收視狂飆 兩人戲外被喊「在一起」竟都羞紅臉