上報 Up Media

toggle- 最新消息 花蓮凌晨4連震!最大規模6.1 雙北民眾睡夢中驚醒 2024-04-27 02:48

- 最新消息 張智程:卡中國半導體──美對台三個可能要求及台灣三種可行對策 2024-04-27 00:00

- 最新消息 統神挺黃子佼下場慘 副頻道驚傳消失疑遭YT全面鎖臉 2024-04-26 22:10

- 最新消息 希臘EODH豹1主戰車升級套件正式亮相 未來還為M60量身打造 2024-04-26 22:00

- 最新消息 布林肯會王毅 中美達5點共識將舉行首場AI對話會議 2024-04-26 22:00

- 最新消息 徐巧芯婆婆一房3貸遭疑關說 台北富邦聲明:無超貸或特別處理 2024-04-26 21:40

- 最新消息 【內幕】馬習二會框架迎傅崐萁 北京暗推藍營翻修「國安五法」 2024-04-26 21:32

- 最新消息 威尼斯徵收入城費首日亂象叢生 民眾示威抗議 2024-04-26 21:30

- 最新消息 國寶級水墨畫宗師歐豪年辭世 享耆壽90歲 2024-04-26 21:10

- 最新消息 布林肯記者會:美中關係明顯改善 美表達關切台海緊張局勢 2024-04-26 21:00

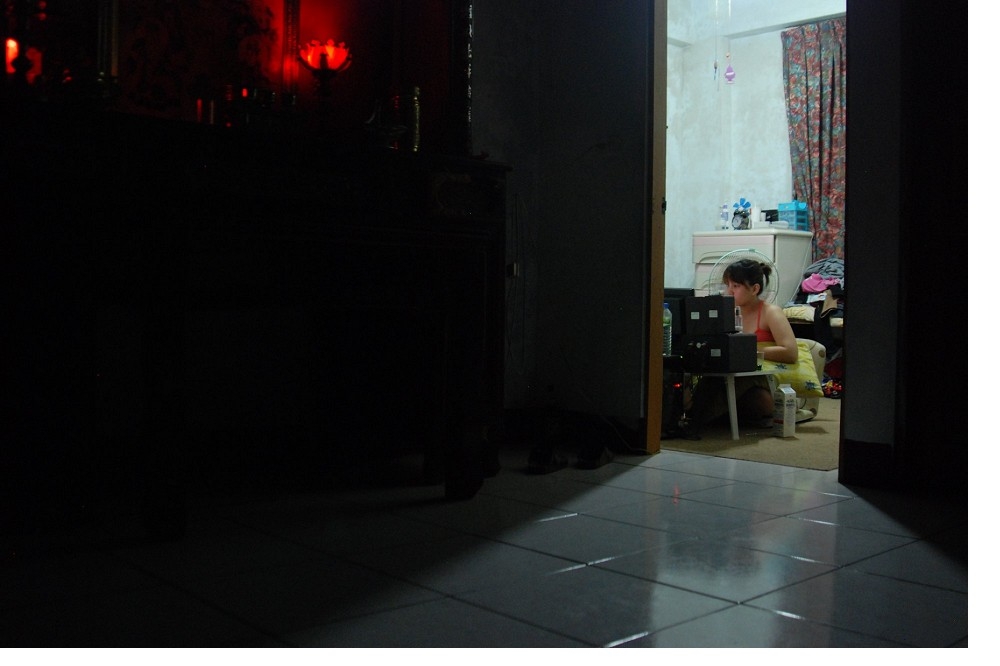

《未來無恙》原本被導演設定成勵志片。(圖片摘自未來無恙Turning 18臉書)

本來要拍一部勵志片

2011年,我去花蓮拍一部委託製作的短片。聯繫窗口是一位社工督導,他跟我說,他有位社工同事,在做很有意思的案子,我可能會有興趣。於是我跟督導口中這位有意思的社工,見面聊了一下,當下決定了啟動《未來無恙》的製作。

社工正在進行一個計畫:找到12位高中職休學的青少年,讓她/他們實習一些工作。譬如在餐廳、民宿、大型賣場做職涯體驗。其中最有挑戰性的體驗就是讓青少年去葬儀社體驗禮儀師的工作。

青少年禮儀師要待在太平間等大體、清洗大體、在告別式抬棺、協助火化等…所有跟葬儀相關的事物都必須學著做。

我覺得社工很酷,是很好的被攝者,故事雛形也精采,我期待青少年在半年後的變化。

不管有哪些變化,都是一個很好的勵志片題材。我當時這麼設想。

不過,接下來的幾年,這部片的長相,離勵志片越來越遠。

走在崖邊的少女

我在這個計畫裡認識了《未來無恙》的兩位主角J和P。

她們像是兩個走在懸崖邊的少女,一失足就掉落。為了不讓自己墜崖,她們長出強壯的力量。她們踩在地上的步法不是臨淵履薄,而是快意奔跑。那是因為青春。

我在旁邊卻心驚肉跳。

爬過山的人都知道懸崖是甚麼樣子。爬山的快樂是在崖邊看壯麗的景色,在山上放空、曬太陽、聽樹葉被風吹拂的聲音。

那是因為大部分的人能選擇不掉落。

J和P處在結構性貧窮的狀態,日常裡的危機很多。她們依然有一股野生的果敢。她們的堅強讓我尊敬。同時我開始害怕她們墜落。

能說和不能說的

拍攝到此,我十分焦慮。我看到太多了。

紀錄片的倫理叮嚀,一直是陪伴我製作紀錄片的良師益友。在處理《未來無恙》的時候,每個拍攝的場景都讓我產生無數的自我詰問:我在旁觀他人的痛苦嗎?我有複製刻板印象嗎?我在用影像剝削被攝者嗎?我在利用被攝者的處境成就作品、甚至讓自己獲得利益嗎?我有沒有善盡告知的責任,讓被攝者知道她們暴露在甚麼觀看脈絡?我有沒有落實被攝者的知情同意權?我有處理好被攝者的隱私保護嗎?我有沒有將她們塑造成無力的受害者?

這些提醒每天都在與我相處。

和兩位主角初認識時,我很確定她們不知道紀錄片是甚麼東西,更不知道影片在銀幕上呈現的後續效應。這些當然都必須以她們了解的方式說明,特別是受影響較大的J。

關於影片放映後對被攝者的影響,我和J有非常多次的討論。我問她:「如果有一個陌生人,看過這部紀錄片,後來走在路上認出妳來,跟妳說『我知道妳就是那個誰誰誰,妳以前發生過OOXX的事情』,妳會有甚麼感覺?妳覺得真的可以承受嗎?這是有可能會發生的事喔!」

幾年前她的回答是,她還不知道,她要想一想。直到去年和今年,她說:「阿姨,不要擔心我,我早就做好心理準備了」。

雖然她這麼說,我還是不斷跟她討論種種細節,務必讓她知道她應該了解的脈絡,她會如何受到影響,會不會遭到哪些惡意的互動。直到她覺得我太囉嗦為止。

回頭看,很奇妙的,對於她過去受到的創傷,這些話語變成一種陪伴,讓我和她都更有力量。因此有朋友問我,會不會覺得還好有我陪著她?

我完全沒有這種感覺。我覺得害怕。我怕有哪一樣事情顧慮不夠細緻,讓她受到傷害。

許多社會資源乍看豐沛,但一個卡一個,這種狀態讓我覺得孤立無援。我在一個距離之外都有這種感受,何況是身在其中的被攝者。

最終我只能說,在片中呈現的J,是她生命全貌的冰山一角。還有太多事我知道、看到、拍到,但不可以說。

影片製作中期,我因為經費嚴重透支,必須去申請補助。一位評審非常直白的跟我說:「等影片完成以後,妳等著被批死吧!」

我感到十分挫折。

與恐懼的直球對決

我必須坦白地承認,在剪接的過程中,我曾經因為太害怕而讓影片往勵志片靠近。影片架構已經有了:影片主角是社工,幾位青少年經過禮儀師和各種職涯體驗,對自己的生命有了不同的體悟。配樂催落去,催淚催淚再催淚。最後有一個光明的結尾,觀眾帶著希望回家。

影片架構出來之後,我感到十分慚愧。如果我剪出這樣的版本,接下來「導演的話」要怎麼寫?映後座談我要怎麼說?

我對自己無言以對,同時無顏以對。

我在研究所的研究以評論為主,我很知道如何做個文本,讓它因為「聰明的政治正確」而獲得掌聲。繞過所有的恐懼,避開可能的質疑,安全無虞。

剪接的過程像一段沒有終點的談話治療,我在其中和自己對話。一共剪了一百多個版本。每剪完一場就有十種聲音在我耳邊吵架。最後我決定和恐懼直球對決。

如果這次不面對恐懼,影片完成後,我將再也無法回答自己:創作是為了甚麼?

和恐懼對決的方式,是穿透它,而不是繞過它。那恐懼有點像一個超級颶風,我必須慢慢地穿透中心,經歷那些糾結與撕扯,然後看看我還剩下甚麼。

風撕裂我,我再將自己縫合。

這個過程歷時三年。

經過一次次的剪接,我知道我必須放棄「聰明的政治正確」,因為那只會讓我躲在安全傘下,自私的享受作品完成的快意。

每一次的剪接,必須檢視是不是細緻處理了文章前面提到的倫理問題。同時找到人物表現自身的方式。因此,才有了張娟芬在〈凶險的日常:我看《未來無恙》〉這篇文章中所看的日常感。

透過很深的看進拍到的素材,我看到素材本身的力量,以及鏡頭裡已經拍攝到的社會脈絡:空間裡看得出使用者的社會位置、人物之間的對話有社會關係。

素材裡面盡是飽漲的淚水、憤怒、失落、韌性、堅毅、歡笑。情緒飽滿到我不需要藉由剪接和配樂去堆疊甚麼。

甚至刻意不要堆疊情緒。有些時候節制是好的。

我的配樂夥伴是獲得金曲獎的柯智豪。剪接期的中期,他幫我做了大約十首配樂,我通通放進影片中。

後來一直刪,刪到剩下一首轉場音樂,一首片尾曲。

以電影相遇

很多人問我怎麼熬過這種過程。我想他們問的是:妳為什麼沒有得憂鬱症?

我很清楚這種壓力會產生很大的精神疾病風險,所以我靠有計畫的運動,讓自己身心平衡。主要是重量訓練和游泳,搭配規律的瑜珈。

我訂下目標,譬如兩個月後完成單腳側棒式、硬舉xx公斤…之類。有一次訂了一個目標:扛50公斤的槓片做蹲舉。達標那天,蹲舉中已力竭,但我不斷對自己說「加油!」。整套動作做完,我的眼淚也快要跟著汗水爆出來了。

游泳,我在上個月考上游泳教練了。不知情的人以為我多麼熱愛運動,其實這是自救機制的啟動。

運動方面的事,以後再多說,且擱下不表。

影片大部分的篇幅圍繞著兩位女孩的生活日常,但是她們背後結構性的問題,仍然應該呈現出來。找歷史素材的時候,找到39年前亞洲水泥在花蓮採礦的新聞畫面。問題是當前的採礦畫面不易取得。有一次和前輩柯金源柯師父聊天談及此事,他說:照緹,我最近正好要去花蓮,可以順便幫妳拍。

今昔畫面剪在一起,產生了一股巨大的力量,說明結構性因素之巨大。柯師父將素材給我的時候,我才知道他的「順便」是背著沉重的器材,爬了兩個小時的山,才抵達可以用鏡頭遠拍礦區的地點。為此我非常非常感謝他。

柯師父的作品《前進》在這次台北電影節也入圍了。有幸與提攜後進的柯師父以電影相遇,感到十分幸福。

’If it takes a village to raise a child, it takes a village to abuse one’

回到直面恐懼的過程。看電影《驚爆焦點》Spotlight,這部片談《波士頓環球報》記者揭發天主教會神父在波士頓性侵兒童的醜聞。其中的人權律師Mitchell Garabedian說了一句話:’If it takes a village to raise a child, it takes a village to abuse one’。「如果養育一個孩子需要整個聚落的力量,那麼摧殘一個孩子也是整個聚落的事。」

我的角色一半在內一半在外。就小範圍來說,我是outsider;就整個大範圍的社群來說,我是聚落中人。

在小範圍的脈絡,insider很難處理糾結其中的關係--因為太近而有很多難處。

因此outsider,如我,可以發揮功能;在大範圍的脈絡,我也活在聚落中,當然應該接住我們的孩子。

如果有任何批評的砲火,就由我來承擔吧!

從「受害者」到「反抗者」

我不是那種對正義有盲目信仰的人。可能因為紀錄片拍久了,我看到的是非不是只有黑白兩色,而是有三百個灰階。在那灰階中充滿了人被結構拉扯的無奈。

在紀錄片倫理中,有一個重要的提醒:影片有沒有將被攝者塑造成無力的受害者?

主流社會對受害者有既定的刻板印象,受害者被套進影片設定的位置,只能乞求同情,失去力量,無法替自己辯解。也因為影片對受害者的再現,被攝者很難在這個位置上,賦予自己力量。

《未來無恙》中的兩位被攝者,不是受害者,而是反抗者。透過創傷經驗的敘說,重新成為主體。我要反問的是,當主流社會眼中的「受害者」準備好了,面向公眾,透過敘說創傷經驗,因此她得以繼續往前走。這時候,是誰不願意聽?這個巨大的社會結構,為什麼迴避?

恐懼可以是毒藥,也可以是禮物

製作《未來無恙》這7年來,我有一個體悟:恐懼可以是毒藥,也可以是禮物。

如果因為害怕而迴避它,它反而會成為回頭吞噬我的酷斯拉。如果勇敢地沉浸其中,不斷自我對話,問自己:我為什麼害怕?我怕失去甚麼?這些害怕失去的東西,如果都失去了,真的有那麼可怕嗎?

最終,我會進入一個提問的核心:我是誰?

沉浸其中,誠實的哭泣、誠實的理解。恐懼的颶風的核心,有一個陰陽魔界。只有通過它的人才知道那裏面有甚麼。

用世俗可以理解的話語來說,那裏面有誘惑、有利益、有自私,也有人性之中值得尊敬的終極價值。

我很慶幸通過了這些詰問,得到恐懼送給我的禮物。

《未來無恙》影片製作發行群眾集資計畫,邀請加入。連結在此:

※賀照緹(HO Chao-ti)是紀錄片製片人及導演,多年來以邊緣的非主流議題為紀錄對象。作品曾在歐、美、亞洲國際影展獲獎無數。她的影像語彙豐富多元,直指人心,兼具溫柔與鋒利的特質。因為作品中優異的藝術表現,獲得紐約當代美術館(MoMA)邀約展出。近年製作國際性議題的紀錄片,成績斐然。目前除了擔任獨立導演及製片之外,同時擔任台灣國家電影中心董事、臺北市紀錄片從業人員職業工會監事,以及台灣女性影像學會理事。

創作之餘,也是一位游泳教練,以及廚藝愛好者。

熱門影音

熱門新聞

- 【吳磊哭哭】趙露思與張藝興現身新疆爆熱戀 3大證據被抓包全網沸騰

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折

- 成毅新劇虐戀李一桐預告曝光400萬人爭睹 他白髮揮舞火劍帥度超越《蓮花樓》

- 大雨狂炸補水!曾文水庫降雨達18毫米 南化水庫7小時進帳逾4萬噸

- 白敬亭、章若楠演《偷偷藏不住》姐妹作 兩人甜摟畫面曝光3敗筆被嘲「情侶變父女」

- 肖戰新劇搭檔《惜花芷》張婧儀3大高甜名場面搶先看 兩人夜會甜蜜相擁CP感爆棚

- 楊紫《長相思》虐戀檀健次、鄧為掀淚海 第二季張晚意冷血復仇埋悲劇結局

- 《春色寄情人》李現、周雨彤CP感爆棚收視狂飆 兩人戲外被喊「在一起」竟都羞紅臉