上報 Up Media

toggle- 最新消息 張智程:卡中國半導體──美對台三個可能要求及台灣三種可行對策 2024-04-27 00:00

- 最新消息 統神挺黃子佼下場慘 副頻道驚傳消失疑遭YT全面鎖臉 2024-04-26 22:10

- 最新消息 布林肯會王毅 中美達5點共識將舉行首場AI對話會議 2024-04-26 22:00

- 最新消息 希臘EODH豹1主戰車升級套件正式亮相 未來還為M60量身打造 2024-04-26 22:00

- 最新消息 徐巧芯婆婆一房3貸遭疑關說 台北富邦聲明:無超貸或特別處理 2024-04-26 21:40

- 最新消息 【內幕】馬習二會框架迎傅崐萁 北京暗推藍營翻修「國安五法」 2024-04-26 21:32

- 最新消息 威尼斯徵收入城費首日亂象叢生 民眾示威抗議 2024-04-26 21:30

- 最新消息 國寶級水墨畫宗師歐豪年辭世 享耆壽90歲 2024-04-26 21:10

- 最新消息 布林肯記者會:美中關係明顯改善 美表達關切台海緊張局勢 2024-04-26 21:00

- 最新消息 投書:將拜媽祖的外在形式內化為自省功夫 2024-04-26 21:00

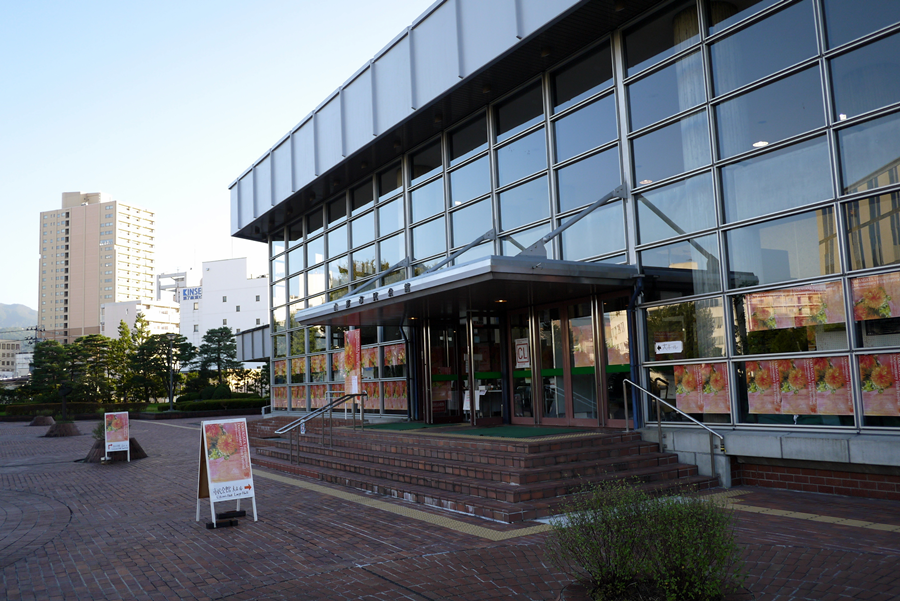

影展會場外可見山形市容(作者提供)

2019年山形的秋。

氣溫微寒,大街上仍可見到穿著短袖的當地人,他穿梭在這座東北小城裡,證照掛在胸前晃呀晃。並不很熱鬧的市區中,出現了不少外國面孔,大多也掛著類似證照行走。每當這些人產生偶然的眼神交會,便似某種心照不宣的暗號,身份確認無須言語,儼然成為一項人文風景。

其實每回擦身而過,他都有些心虛。總覺得這些人看上去如此準備充足,一個個目的明確、不遠千里而來,而自己只帶了一雙眼睛,美其名為觀摩,實則身心放空,純粹感受。半個月前,他首次踏上這個國度,走了很遠的路,旅程前半段沒有安逸,習慣移動後的停留反而有些不適應,彷彿剛從遙遠的地方跌撞回人間。

後來,他輕飄飄地踩上土地,來自世界各地的影像聚集在此,編織成一幅當代世界的圖景,人們沒有嫌隙地交流,話語輕易傳到離心很近的地方,他才覺得腳下踏實了。透過那些人與那些事,他愈發明瞭,每一趟漫長的旅途都有其命運,而你總不會有更好的邂逅。

(一)

中央公民館六樓有著大片玻璃窗,從那兒向外望,他意識到山形的確是個為山所環繞的地方。天氣晴朗的時候,這座城市能帶來平靜,而此時此刻,又多了一股前所未有的活力。從街上店面到會場內部,許多牆面均貼上了影展主視覺海報,屬於山形縣的紅花圖像,比秋天更早將這座城市染成一片橘紅——他一回神,人潮開始湧入禮堂,迎向傍晚的開幕典禮。

1989年,紀錄片工作者小川紳介與其他人共同創辦了山形國際紀錄片影展(Yamagata International Documentary Film Festival),以雙年展的形式舉辦至今,已是第三十個年頭。2019年,初來乍到的他,好奇地在人群中東張西望,試圖搜尋認識的面孔未果,嘈雜人聲已隨燈光漸漸隱去,取而代之的是交響樂團的現場演奏。

樂聲悠揚,歷年來紀錄片工作者參與影展的畫面浮現在銀幕上,其中有幾位雖已不在人世,人們依然熱情報以掌聲,彷彿逝者從未離去。他感受到歲月的重量,在此轉化為應有的莊嚴與肅穆,與眾人一同在場。

開幕片是喬納斯.梅卡斯(Jonas Mekas)的《On My Way To Fujiyama, I Saw...》(1996),紀念這位今年初去世的美國前衛電影教父。片如其名,是喬納斯分別於八、九十年代旅日的紀錄,當年山形的模樣也有入鏡。實驗爵士的鼓點,自由流暢的剪輯,他想著紀錄片能夠做到的事(可輕如鴻毛,也可重如泰山)、能夠生成什麼模樣(人有無限的創造力),意識也隨著影片的時空游移四處流竄,又想起放映前,影展方請到的那位農夫詩人所分享的話。

老者多年前與喬納斯相識,跳躍的回憶時而激昂、時而失望:「我們邀請他去山裡野餐,我記得他很享受用攝影機拍攝每個人。現在已沒有人住在那裡了,美麗的村莊無法複製,我想邀請你們再次與我一同尋找這樣的地方。」話鋒一轉,又不失溫和真摯:「山形影展已經三十年,希望它能永遠發展下去,不僅僅是影展,而是作為一個藝術的中心、山形的視野。」

所以這究竟是個什麼樣的影展呢?節目表上密密麻麻的日英文交雜,隔天將有九個場地同步啟動,要在一週內播完一百七十餘部影片,還不包括多到數不清的相關活動。開幕酒會的熱鬧像是在九霄雲外發生,說不上與自己無關,卻又不由得滿心期待。他見到幾位同樣來自臺灣的夥伴,多虧前人的結緣,接下來幾天,他們將要住在影展工作人員提供的住所,一個異地相聚的臨時家屋。

許多興奮的聲音在夜晚飄揚,疲倦之中,他只記得朋友不停說山形的無籽葡萄有多好吃,還有廚師在現場切起麵糰,沒過多久便料理完畢所端出的一碗碗蕎麥麵。終於來到住所時,岡部女士有條不紊地規劃好每個人的空間,於是他們又在溫馨的客廳齊聚一堂,交換隔天的行程,並且為牆上那張影展期間眾房客「投宿」的時程表嘖嘖稱奇。那是一個令人安心的夜晚。

(二)

簡單的音符,一些時鐘或齒輪轉動聲,朦朧的畫面中有輪廓,有什麼人在梳理底片之類的事物。

他很享受這一屆的影展片頭,總叫人想起《八月》中那個在父親身旁查看底片的小男孩。光影在氤氳之中降生,一雙好奇的眼睛即將看見新世界,這種童年才有的嚮往,往往能使現場觀眾都平靜下來。

出於一些偏執,他打定主意要在海量片單中鎖定國際競賽單元,希望這些紀錄片帶他去往一時之間到不了的地方,認識這個雖然身處其中,卻始終了解太少的世界。不過,當代社會顯然充滿苦痛,而創作者們回應這些傷口的意圖,幾乎從未如此迫切。這些聲音各有各的姿態,不變的卻是他們勇於面對自我的真誠。

漸漸地,他能感到一種隔空的對話正在發生,片與片之間彷彿開啟了新的界域,創作上的觀點、手法,乃至每個大小選擇如何形構影片的樣貌,最終都彰顯了這個世界如何存在。

當章夢奇在《自畫像:47公里之窗》(Self-Portrait: Window in 47 KM, 2019)將「只有__主義才能救中國」的填空問句交給小女孩,一個新的思考被延伸了,村裡的老人開始談起過去的生命史,她們則用繪畫為長者留住現在,這部作品是一個充滿反思與行動的現在進行式;《The Crosses》(2018)只聞其聲的證詞與各種證據資料,大量空鏡頭宛如召喚過往的亡靈,導演Teresa Arredondo與Carlos Vásquez Méndez 意圖爬梳智利四十多年前未伸張的正義,卻幾乎在裡頭隱身,可說是相當大膽的敘述方式。

同樣是口述記憶,拿下本屆影展首獎的王兵《死靈魂》(Dead Souls, 2018),則用長達九小時且不間斷的訪談,讓死亡延後發生(或者說,存在的證據從此被電影給永遠留存),極限體裁呼應題材重量,如同結尾那片荒土上的一地骨骸,兀自談論另外一種不該被遺忘的歷史。

不能否認,觀看這些作品時,即使排除語言轉譯的理解缺失,他也曾經幾度感到不耐。旋即反思,當作品題材如此「嚴肅」,試圖從中尋找一丁點的娛樂性,會是一項合適的要求嗎?那些不耐能否在風格或內容上轉化為適當的「Pay Off」,會是判斷它們好壞的重要考量嗎?又,這種作品應該要有好壞之分嗎?這些問題他一時半刻沒有答案,可以確定的是,或許因為是紀錄片,他鮮少在山形影展感受到作品間的競爭氣息,這是更像一個世界大觀的平台,歡迎任何人來觀看、討論。

國際競賽的作品中還有一股力量特別明顯,姑且稱之為溫柔。來自阿富汗的《午夜行者》(Midnight Traveler, 2019)用手機拍攝一家四口數年來的國際逃亡,在塔利班政權的死亡威脅下,他們在人間為自己不知何時才能行過地獄感到困惑;雖然生活常是沒日沒夜的混亂,片中卻不乏家人間溫馨的相處記憶,導演Hassan Fazili身為一位父親,選擇了溫柔但不失堅定的方式,將這趟紀錄留給長大後勢必得重新理解這一切的女兒們,其中甚至包含自己從創作者角度出發的可怖坦白。

《In Our Paradise》(2019)有著文學式的章節架構,片名在移民問題嚴重的歐洲當然是一個強烈對比,作為觀察式紀錄片,被攝者一家人與導演Claudia Marschal的攝影機似乎毫無距離,這個拍攝者夢寐以求的狀態沒有捷徑,相識十六年,光從畫面就能感受到他們的情感聯繫,這份溫柔在冷漠與敵意日漸加深的大環境中更顯不易。

而《愛在德涅斯特河畔》(Transnistra, 2019)有著劇情片一般的影像風格,選在一個政治因素無比外顯的、不被承認的國家,鏡頭卻只對準當地五男一女的生活,用16mm膠卷拍下他們的自由、煩惱與流動情愫,從青年們穿梭於大自然與廢墟的無憂夏日,進入面臨抉擇的寒冬,導演 Anna Eborn 的溫柔是詩意的,就像你能在戀愛的少女眼中看見星空。

日子自光影之間悄悄溜走,每次深夜回到住所,他和夥伴仍會聚在客廳敲打鍵盤,一邊交流當天的看片心得,一邊紀錄所見所聞,其他人都笑稱那是作文大賽。沒辦法,一個人能走的路當然有限,有朋友分享又更好,而放映機投射出的那些光塵,確實在銀幕上帶自己前往了更多未曾去過的地方,認識了更多未曾遇見的人。

(三)

《在光影中漫步:羅比穆勒》(Living the Light - Robby Müller, 2018)映後問答結束,走出會場,影展方將導演帶到樓下的公共空間,讓有興趣的觀眾繼續面對面交流。

拍電影人的電影,足以令影迷大飽眼福,導演Claire Pijman無意講述傳奇攝影師的生平,而是以電影檔案與家庭錄像交互對照,偶爾穿插訪談,用光與影像呈現出這個人的樣貌。晚年羅比坐在輪椅上,穿梭在自己創造的影像展覽之中,永遠不會再老去的娜塔莎.金斯基(Nastassja Kinski)凝視著他,年輕貌美一如1984年《巴黎德州》(Paris, Texas)剛剛問世,影片就在那個美麗的交會瞬間結束。

映後的「續攤」反響熱烈,一位日本觀眾拿出一件衣服,上面竟有羅比.穆勒的簽名,解釋說自己曾與他一同工作。Claire Pijman 十分驚喜,兩人展開對話:

“When did you meet him?”

"Until the End of the World."(文.溫德斯1991年的電影,羅比.穆勒為攝影指導)

這是他所喜歡的眾多影展故事之一,是影展創造了這種時刻,成為讓故事發生的地方。當然,也有其他不同層面的難忘回憶。「亞洲千波萬波」競賽單元裡,《流浪的石頭》(The Wandering Rock, 2019)紀錄了一位中國獨立樂手的生活與思想,裡頭有憤怒與悲傷,還有引人發噱的荒謬。放映完畢,一位中國觀眾有些激動地向導演崔兆松提出了一長串困惑,表示不能認同被攝者的激進態度,也不能理解片中對當代中國社會的厭惡感從何而來。

「這問題我回答不了。我只能告訴你,我在拍他,就是在拍我自己。就這樣。」崔兆松簡短地說。他彷彿能看到一同觀影的友人眼底冒出愛心。

那晚他們去香味庵,這是一個山形影展獨有的交流文化,事實上人們幾乎每晚都去報到。十點一到,工作人員會吹響號角,在影展期間歡迎大家來喝酒、聊天、吃芋煮(一種山形的鄉土料理),由於店內通常很快就坐滿,總有眾多人潮聚集門口,寧願冒著寒風也願意留在那裡談話。

崔兆松在裡頭說起了自己的故事,從年少的相信到困惑,之後的抑鬱到創作,鼓勵對創作懷有疑慮的他們:別當個理論家,拿起攝影機就去拍吧!日後回想起每個在香味庵的深夜,大概是因為酒精催化,能憶起的不多,但掏心掏肺的對話肯定沒少過,他罕見地愛上了這樣的地方。

當作品與人的距離被拉近,交流產生,每天都有無數的可能性,互動的場域因而特別珍貴,並且充滿驚喜。有一回他走出市民會館,本來空無一物的平地忽然搭建起一座小木屋,上頭還有煙囪在排氣。原來影展傳單上寫的免費芬蘭桑拿體驗不是開玩笑的!正在敲敲打打的工作人員很高興地說,明天就會完工啦,你可以先去隔壁的帳篷式桑拿取取暖,說著就帶他去掀開簾子打招呼,裡面真的有一家人在烤火。(文/侯伯彥)

(下篇請點這裡)

關於【台灣國際紀錄片影展(TIDF)】

台灣國際紀錄片影展(TIDF)成立於1998年,每兩年舉辦一

【上報徵稿】

美食(飯店餐廳、高端餐飲)、品酒相關採訪需求通知 / 提供最新新聞資訊

請聯繫副總編輯 → 吳文元 chloe_wu@upmedia.mg

通路(百貨、超商、賣場、電商)、美食(速食、飲品、冰品)、科技手機家電相關採訪需求通知 / 提供最新新聞資訊

請聯繫生活中心副主編 → 林冠伶 ling_lin@upmedia.mg

旅遊、IP 文創、市集、交通相關採訪需求通知 / 提供最新新聞資訊

請聯繫生活中心記者 → 周羿庭 ting.zhou@upmedia.mg

美食(連鎖餐廳、新開店、甜點)、能源、醫療、親子、寵物相關採訪需求通知 / 提供最新新聞資訊

請聯繫生活中心記者 → 邱家琳 lynn@upmedia.mg

上報現在有其它社群囉,一起加入新聞不漏接!社群連結

追蹤上報生活圈 https://bit.ly/2LaxUzP

https://bit.ly/2LaxUzP

熱門影音

熱門新聞

- 【吳磊哭哭】趙露思與張藝興現身新疆爆熱戀 3大證據被抓包全網沸騰

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折

- 成毅新劇虐戀李一桐預告曝光400萬人爭睹 他白髮揮舞火劍帥度超越《蓮花樓》

- 大雨狂炸補水!曾文水庫降雨達18毫米 南化水庫7小時進帳逾4萬噸

- 白敬亭、章若楠演《偷偷藏不住》姐妹作 兩人甜摟畫面曝光3敗筆被嘲「情侶變父女」

- 肖戰新劇搭檔《惜花芷》張婧儀3大高甜名場面搶先看 兩人夜會甜蜜相擁CP感爆棚

- 楊紫《長相思》虐戀檀健次、鄧為掀淚海 第二季張晚意冷血復仇埋悲劇結局

- 《春色寄情人》李現、周雨彤CP感爆棚收視狂飆 兩人戲外被喊「在一起」竟都羞紅臉