上報 Up Media

toggle- 最新消息 台灣地震頻率「衝破天際線」 氣象署估餘震持續3至6個月 2024-04-27 11:10

- 最新消息 7-11 思樂冰、咖啡買一送一!金色三麥「蜂蜜泡泡風味思樂冰」新口味登場 加碼推 4 款聯名鮮食 2024-04-27 11:00

- 最新消息 【明天大結局】《淚之女王》金智媛失憶獄中探視金秀賢掀淚海 3大懸念待解全網心急 2024-04-27 10:58

- 最新消息 地震連搖!宜蘭台7甲線米摩登路段坍方 最快中午搶通 2024-04-27 10:29

- 最新消息 2024 三奇美徑彩繪稻田亮相!6 月有熱氣球嘉年華、風箏節 7 月接力登場 2024-04-27 09:00

- 最新消息 《大家論壇》援助視角:地緣衝突危機驟增 國際開發協會任重道遠 2024-04-27 07:00

- 最新消息 李濠仲專欄:布林肯IG點出了中國外交手段的「毒」 2024-04-27 07:00

- 最新消息 花蓮凌晨4連震!最大規模6.1 雙北民眾睡夢中驚醒 2024-04-27 02:48

- 最新消息 張智程:卡中國半導體──美對台三個可能要求及台灣三種可行對策 2024-04-27 00:00

- 最新消息 統神挺黃子佼下場慘 副頻道驚傳消失疑遭YT全面鎖臉 2024-04-26 22:10

尊重過去,走出簡史,盡可能如實呈現過去繽紛燦爛的五顏六色,或是喧囂吵雜的雄辯滔滔,是史學從業人員的基本倫理。(圖片由作者提供)

在先前一波的課綱爭議又起。反對者如喪考仳,以為108歷史課綱去中國化太甚,連三國與武則天都消失了。

此爭議再次提醒我們史學很難不涉入政治,雖然很少史學從業人員很少像異議分子、記者一樣受到死亡威脅、被判定為邪說異教,或直接被暗殺。可是,歷史總是在政治爭議風暴中。

1851年,著名的法國歷史普及作家Jules Michelet (1798-1874)被路易拿破崙褫奪其教職,因為他的學生總咆嘯反政府口號。便衣警察當臥底,潛伏在其課堂上監聽,並散布小道消息,詆毀其學術聲譽。同事們為其教學開評鑑會議,認為他不適任,因為他拒絕宣誓效忠。雖然聘約沒滿,他還是丟了教職。

Michelet的故事,讓我不得不聯想起這次歷史課綱主持人,政治大學金仕起教授的遭遇。以及之前飽受抨擊、諷刺的前清華大學教授張元教授、中興大學周樑楷教授和前教育部長杜正勝的故事。雖然他們有些是統派的,對中國傳統經典如數家珍,卻一樣被視為台灣去中國化政策下的御用學者。這次爭議聚焦在東亞史,或多或少也是因為風暴中的歷史學者專長在中國古代醫療史與社會史,「指桑樹罵柳樹,用官坊作醋坊。」

如果史學是深入脈絡的理解之學,為什麼台灣會有那麼多人,為了歷史教育,為分為域,彼此對立,互相指責,甚至讓彼此蒙受無妄之災呢?我們的基層歷史教育究竟出了甚麼問題?

這當然是大哉問。本文雖想涉入,卻也無力解決; 只是希望以世界史教育為案例,點出台灣崇尚簡史(abridged history)所造成的問題。無論在評鑑、教科書編寫和認知架構上,我們都草率的,將事實與詮釋的關係簡化,一分為二,而在認知策略上,希望學生在不明究底的情況下,就堆棧式的累積很多歷史知識(其實只是年表資訊)。此崇簡、怕麻煩的,老想找捷徑的認知態度,卻也讓台灣公民史學素養深陷在迷霧森林中,遍地泥淖。

選擇題的泥淖

台灣基層歷史評鑑酷好有標準參考答案的選擇題。這當然有所本。主要是學美國,如全民英檢學托福試題一般,只是我們的還是比較破碎,比較多不知所云的細節。衡平而論,史學是一場永不止息的辯論。將其簡化成有標準答案的選擇題,來評鑑學生史學能力高下,真不是個好主意。

在素養考題盛行之前,美式歷史測驗選擇題大概長成這個樣子:

韓戰期間,主要由美國和南韓組成的聯合國部隊,對抗由哪一國與北韓所組成的部隊呢?(A)蘇聯 (B)日本 (C)中國 (D)越南。

2010年NAEP測驗中,這題學生答對率只有22%,還比猴子隨機選的25%低。最多人選的,百分之三十八的人,是(A)。嚴格來講,多數人其實沒選錯。因為韓戰期間北韓陣營的每架米格飛機,都是由蘇聯飛行員在飛。金日成也是取得史達林認可,才下令北韓部隊進攻南韓。此命令甚至不曾知會毛澤東。北韓所使用的武器,幾乎都是蘇聯製造與供給的。蘇聯參與這場戰爭的飛行員、技術人員和砲兵人數高達七萬人之眾。

為什麼出題者會犯此錯誤,使得對韓戰脈絡更有理解的學生答錯了呢? 或讓他們的表現比對韓戰只有粗略印象的學生差呢?

為了避免諸多類似的錯誤,NAEP開始追求素養題,測驗學生的歷史分析與詮釋能力,而非機械性的歷史記憶。幾番改革與修正,歷史測驗題目長成這樣:

本題幹敘述引自憲法第十四修正案:

所有在美國出生或長養的人……都是美國公民。任何國家(州)都不可立法侵犯美國公民的人權與豁免權,也就是未經正當法律程序,任何美國公民的生命權、自由權與財產權……都受法律的平等保障。

試問:此修正案之所以重要在於

(A)保障社群可以控制其學區內學校事務

(B)保障住在美國境內的外國人的人權

(C)保障美國公民的個體人權(rights of individual citizens)

(D)保障政府有關國家安全機密上的行政特權

然後,學生反應他們答對這題的主要原因是:題幹關注的是美國公民的人權。所以(B)選項,講外國人人權,不可能。(A)(D)也不可能,因為前者講社群權,後者講國家機密權。如此,只能選(C)。

結果,素養題雖然避開過度簡化史事、標籤化史實的陷阱,卻還是只能測驗學生的文字閱讀與透過關鍵字推理邏輯能力。真正對美國人權奮鬥史,違憲審查脈絡有豐厚歷史分析與詮釋的學生,還是找不到戰場。也就是說,大規模測驗學生、讓評鑑結果成常態分佈的選擇題題型並不允許學生展現其史學素養。從美國經驗來看,透過所謂的歷史素養選擇題,來檢測學生「釐清史料中的觀點、偏見與價值的能力」、「判斷歷史人物、事件與史料重要性的能力」和「發展適當論點( sound generalization)並以令人信服的論證辯護該論點的能力」,都是不可行的。

美國其實也是考試領導教學。在觀課1350堂歷史課,看過17163名學生之後,芝加哥大學的Goodlad說,儘管老師堅持自己教學方法讓學生主動學習( active learning)並學會探究方法上,卓有成效。大部分的歷史課堂圖像,其實是這樣的:

聽老師講解今天的課程內容,使用教科書,並做個測驗。偶而會看場電影。有時候,學生會記得一些資訊,或閱讀相關事件與人物的故事。學生卻很少彼此合作,運用原始史料,撰寫專題報告,或是討論自己所研讀的有何重要性。……學生大部分的時間都浪擲在細節,大部分是無關緊要的,很多實際上不精準,而且幾乎所有的都與任何觀念、結構、認知策略與計畫八竿子打不著。

歷史課堂與評鑑當然是要測驗學生史學程度。學生無法發展史學能力,「釐清史料中的觀點、偏見與價值的能力」、「判斷歷史人物、事件與史料重要性的能力」和「發展適當論點( sound generalization)並以令人信服的論證辯護該論點的能力」。這有時是學生的問題,可是有時卻是課堂與評鑑方式出問題了。選擇題恐怕誤導的,遠比協助學生發展史學能力的多得多。

那麼用選擇題來評鑑學生的方式,又是怎麼來的呢?原來要上上溯到1917年J. Carleton Bell和David F. McCollum所發展出來的。然後到了1933年密西根大學的自然科學老師發展出Markograph。後來又以一萬五千美元賣給IBM,成為今日幾乎舉世通用的電腦讀卡機器原型。

問題是,史學並不是像植物學者博學強記植物品種一樣的學科。彼此性質迥異。我們這時代,手機隨時可查考很多知道就不知道、不知道就不知道的細節,也跟經濟大恐慌時代迥異。

以選擇題來評鑑學生史學能力,在今日得付出慘痛的代價。一、他們會誤以為史學就是收集破碎的訊息細節。選擇題彼此之間的關係支離破碎,幾乎渺不相干。如果你幾秒內無法回答的話,那明智的選擇就是趕快跳到下一題。在經濟大恐慌時代,每個人競逐當個線上作業員,如卓別林摩登時代所描述的單調反覆的機械性動作時,或許還有意義。在今日知識經濟時代,讓學生當記憶卡或破碎資訊堆棧,還有甚麼意思呢? 當我們強迫學生記憶破碎資訊,當塗卡機器人,把選項塗黑的同時,恐怕也把學生的未來塗黑了。

歷史課本的貧脊

瀏覽台灣歷史課本,一如歷史課堂,總深陷於交代很多、龐雜無序到近乎盲目的歷史事實焦慮中。

決定歷史事實當然是緊要的。青史成灰的話,政客的謊言或否認大屠殺存在過的話語也會被當真。如果歷史課本說的史實存在與否的爭議,總是存在的話,那麼社會大眾甚至對自己是誰都會沒信心,更不用說有很堅韌的歷史感與責任心了。

不過,歷史事實不簡單。它可分成兩層。第一層是事實本身。第二層是詮釋。雖然為了討論方便,清楚區分這兩層。實際上,史實與詮釋彼此交纏。史實無詮釋,則破碎、無意義、盲目而不知所云;詮釋無法在事實基礎上讓人明瞭,則空洞無力。

緣此特質,史學家對同樣的史實,往往有著各式各樣的見解。如以拿破崙為例。或許大家都會同意,他在1799年十一月掌權,並隨即成為第一執政( First Counsel),到後來成為皇帝。可是大家對於以下這些事實,就議論盈庭:那時政權特質如何,為什麼一個將軍可以當上皇帝?當拿破崙崛起時,他的真實意圖為何?他真的軍事獨裁嗎?為什麼他最後會失去權力?他是一個好將領嗎?拿破崙打很多勝仗,真的是因為其兵法有獨到之處,他有領袖魅力嗎?還只是運氣好? 這些問題都無定論,端視你選擇那些事實,或是強調那些事實。

詮釋的重大分歧,也讓大家不得不質疑是否真有所謂的歷史事實。如就算是鐵證如山的納粹屠殺猶太人,在厭惡以色列的伊斯蘭世界中,大多數人還是否認其存在。如台灣部編版歷史課本的眼睛也被蒙蔽住,看不到所謂武昌革命底下,漢人對滿人的種族滅絕。看不到所謂左宗棠平定回疆底下,發生上千萬人的穆斯林大屠殺。人是系統性偏見的載體。以人的眼光來看大尺度,如銀河系的故事,或是恐龍的故事,可能客觀。可是用人的眼光來觀察人本身的故事,就有很多偏差,不得不需要相對的觀點校正。因為人對於自己的實際作為,總想盡辦法用故事和錯覺,自我欺騙。維持一個帝國,需要主動且持續努力,虛構現況並且記錯過去。因此哥倫布的著作顯示當他心裡盤算是否有可能征服並奴役泰諾人時,堅定相信自己是在為耶穌辦事,傳播天主教信仰。

也因此,英國系統化摧毀上萬筆他們自己的殖民紀錄,整批用火燒掉,丟進海裡,努力抹去歷史,並創造出一種集體失憶。比利時把剛果盆地弄成慘絕人寰的奴工地獄,二十年間造成大約一千萬人死亡。諷刺的是,這一切還假藉著慈善的名義。本應是個博愛的人道團體,要將文明帶給剛果人民。結果,它實際是把全境變成廣大的橡膠園。如果無法達成生產目標,將被處罰致死,或將手、腳砍下或把鼻子割掉。比利時人要求士兵繳一定數目砍下的手,來證明他們已經殺了多少人。因此整簍砍下的人手就成了當地的某種貨幣。你可以砍死人的,也可砍活人的。自然而然,比利時稱這地方叫「剛果自由邦」。

準此,閱讀歷史對於簡易、平滑的敘事要特別小心。史實往往是協商建構出來的,充滿雜訊。無論是過去與現在永無休止的對話,或是在過去幾乎被消音的吵雜。如果我們尊重過去,就會發現:表面上穩固的事實,如水的沸點是一百度C,水是H2O等等,只是表象。一些歷史命題,往往只是像上帝創世物種恆、定不變那樣浮淺。等到我們好好考掘,進入地質時間尺度,就會發現物種不斷滅種與生成。

換言之,幾乎只要是簡化的、平滑的故事敘事,就不可能呈現史學特質,更不用說年表化的史事整理了。

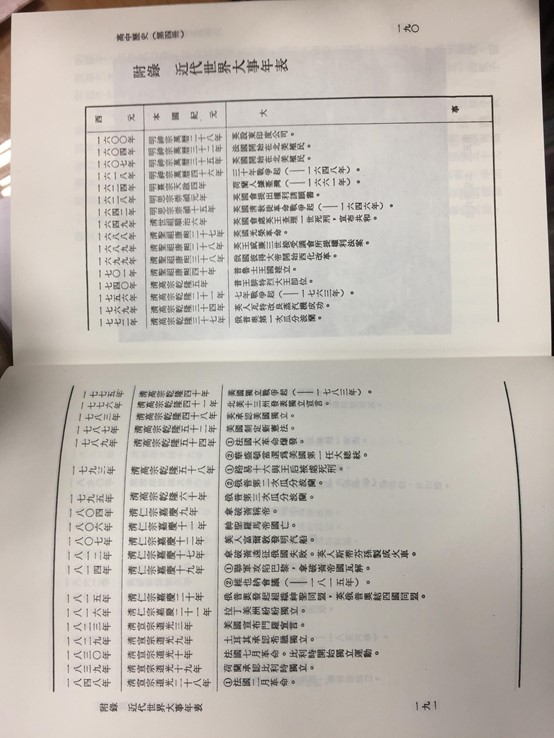

很遺憾的,台灣歷史教科書卻總陷溺在年表化的史事整理。如圖所示的新版課本與舊版課本。似乎把學生當成年表拷貝機。似乎不曾好好反思:年表可以固定下來其實是偏見標籤系統化的結果。在無可置疑的年表下,也就沒有永無止盡的對話的空間。科舉時代背誦康熙《御批通鑑綱目全書》的風氣,似乎還未消逝,只是改成熟悉國家頒訂的課本或課綱而已。

不過,現代史學與中國傳統史學有很大的差距。前者只關心理解過去,用過去眼光看過去;後者關注的是濃厚的道德信念與正統觀,在沒有做原始材料的收集與裁定時,就忙著進行價值判斷、區分敵我、善惡陣營。

如2000年部編版的世界史,歷史第四冊第一頁說:

從整個世界歷史來看,人類創建的文化是不斷進步的,即是由野蠻而至文明,由簡單而至繁富。遠在西元前三、四千年間,當人類歷史時代揭幕的初期,世界上只有四個地區裡的人民,創造出較高的文化,而由野蠻步入文明。這四個地區,即是中國、印度、西亞和埃及。

這四個古文明地區的文化,在上古時代就好像四座明亮的燈塔,各自照亮了鄰近許多野蠻黑暗的民族,將他們帶進文明之域……中國文化向東傳至朝鮮、日本,向西傳至中亞,向南傳至越南等地。這一廣大地區被人稱為中國文化區域或漢文化圈。

首先就形式來看,這敘事是反史學的,因為沒交代史料、出處或立論依據。然後,也是反教育的,因為沒有學生參與對話的空間。它傳達給我的訊息是:我是課本,我說的就是真理。

就實質內容來看。歷史總是與背後所預設的時間觀念有關。視歷史為不斷進步的歷程(projecting progress),線性史觀,或許只是十九世紀中葉到1960年代間的流行見解。在此之前,讀史觀注的幾乎都是無時間相的( timeless)案例探討,如資治通鑑,或是唐太宗所說的讀史可以知興替。歐陸在十九世紀前,知識菁英也要讀一大堆希臘羅馬時期大演說家、政治家和軍事家的行誼事蹟。以人為學來塑造政治、軍事楷模。他們認為讀史讓人明智,因為人有想像力,跨越時空,認同古人,效法學習。如柯林頓三不五時還會背誦羅馬皇帝Marcus Aurelius ( 161-80統治羅馬)的名言,如”To the wise, life is a problem. To the fool, a solution.” 來呈現人類艮古難解的問題。

或許從十九世紀中到二十世紀中葉,將歷史視為不斷進步的歷程才得以興起。此際,黃金時代的沒落,或是無止盡的興衰起伏,才逐漸淡出線性史觀者的視野。結果,過去是要克服、甚至是排斥的,而非提供我們當代很好的借鏡。線性史觀學者認為現代比過去優秀。西方文化更是優於其他地方。科學、理性的西方發展出賽先生、德先生,發展出現代性,是整個世界的明燈、代表人類的未來。

以西方為標準的線性史觀,從兩次大戰、冷戰與核子冬天之後,就很難自圓其說。尤其是後殖民研究發現,所謂文明往往是殺戮,所謂發展其實是視未來世代如無物的慘酷殖民,讓未來世代失去希望,讓環境陷入萬劫不復的慘劇。在此反思之下,1960年代興起全球史研究。此研究不只是關注所有地球人,也關心非人。不只是看到各個行動者,更是注意彼此之間的網絡。

在此反思下,史家對過去有著與西方中心史論截然不同的見解。如1991年,拉圖出版《我們從未現代過》一書,挑戰西方與非西方、現代與非現代甚至是人與非人,做為行動者時,在建構行動者網絡的關鍵時刻的差別。賈德戴蒙1991年寫出《第三種猩猩》一書,挑戰人與猿猴的物種差異,也重構了南島語系在人類文化史上的重要地位。諷刺的是,台灣作為南島語系發源地,在自己土地上的中學歷史課程討論世界史,卻完全抹煞其過去( silencing the past)。

然後,從1960年代以降,被歷史反思所打破的,如事實與詮釋,野蠻與文明,西方與東方…..等等二元分立,卻在台灣歷史教科書中,不斷強化與繁衍。在此二元分立,如阿基米德空間中標定簡化過去的歷史敘事中,課本中總出現林林總總、很難與當代學術研究對話的陳述(statements)。如有關明治維新,他說:日本在明治維新之前,無論在哪一方面來說,都比不上我國;但是只經過了二十年的維新,就迅速地超過了當時因循不振的我國。 以二分法將明治維新前後的日本,視為兩個截然不同的文化體。認為在此之前,日本各方面都遠不如中國。近代中國問題只是因為因循不振。 這些論點恐怕都是速斷,很難找到認真的日本史學界背書。如有關現代民主生活方式的起源,他歸諸於國王與國會的衝突,擁護國王的只有少數封建貴族,稱為騎士黨。擁護國會的多為中產階級,稱為圓顱黨。查理一世……被國會判處死刑,王權遭受一大打擊。似乎擁護王權、有國王,就不是民主的生活方式。似乎英國內戰是兩群截然不同的人爭執廝殺。似乎那時大多數英國人都對國王被斬首,額首稱慶。這些論點就我所知的,從1980年代以來的英國十七世紀政治史專著或論文中,如1985年的《利維坦與空氣幫浦》,都很難找到支持。如有關工業革命,他說:英國因居工業革命之先,新式工業首先發達,在十九世紀成為世界工廠,也就成為世界上最富強的國家。 此描述就幾乎武斷粗魯到與毛澤東認為煤鐵產量高,煙囪多,國家就富強一樣可笑了。

在歷史課堂上,當然也可討論這些二元分立、充滿價值判斷的歷史敘事。史學好玩的是,就算是討論錯誤的陳述,也會讓我們對其歷史脈絡有更好的理解,磨練我們的史學能力。問題是,整本課本的就是我知道一切,我說的就是無可質疑的事實的口吻,沒有任何史料,也從不交代立論依據。他視學生心靈如無主大地,過去是什麼,課本說了算:學生幼稚,背多分,沒有必要讓其參與史學知識生產,一場永不止息的辯論。

簡之,史學是建構之學,是場永不止息的對話與辯論。台灣或許受限於中國傳統正史,蓋棺論定,總是尋求簡化再簡化的歷史敘事,而陷入二元分立、輕率價值判斷的過去之井中。有關過去,中學歷史課本誤以為事實與詮釋可截然二分,然後致力於讓學生背誦諸多可表格化的史實。這書表面上看起來很豐富,幾乎無所不包,其實很貧脊,因為他只是交代堆棧式的、似是而非的資訊而已。

認知架構的迷失

為什麼台灣基層歷史教學總崇尚簡史、總致力於讓學生記得海量、堆棧式的「歷史事實」呢? 此認知策略或架構有何迷思? 愚意,效法過時的自然科學方法論,如仿效認識植物般採用選擇題來評鑑,實難辭其咎。

隨著科學取得重大進展,十九世紀末以來,學者們致力於區分甚麼是科學、甚麼不是科學? 科學的特質為何? 如1920年代以來的維也納學派認為:「科學是基於固定的系統性實驗方法的一個穩定的、累積的知識採集」。科學是進步的,因為隨著時代進展,我們可以累積愈來愈多,透過實驗證實,其真值不偽的知識:如所有烏鴉都是黑的、熱從溫度高流向溫度低的,水是H2O……等等。簡史化的台灣部編版課本,同樣也羅列年表告訴我們一些歷史事實:如瓦特發明蒸汽機、馬可尼發明無線電通訊,芙萊明發現抗生素……等等。

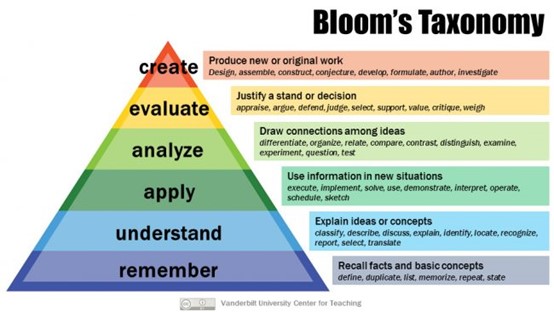

如此為學、教育之道,也就是要厚植金字塔底層的基礎知識,如胡適說,為學如造金字塔,又要博厚又要高。著名的布魯姆教育金字塔理論,也就是從金字塔底層的知識厚植,協助學生依序發展有關該學科的認知、情意與技能。

布魯姆認知結構金字塔在教育界影響,無與倫比。它幾乎被翻譯成各國語言,普遍存於各式各樣的教育實作中。如今天台灣的社會科課綱和觀課紀錄表,還是依循布魯姆的分類範疇。

台灣108課綱還是依據布魯姆認知架構來區分,認知、情意與技能,逐級而上。

不過,就我個人當過理化老師與歷史老師的經驗來說。此認知架構在自然科學或許還可勉強湊合著用,可是在歷史教學就完全不貼切。可能要翻轉過來,在歷史教學上,才比較可靠。也就是說,從技能開始,培養學生溯源、參校與脈絡化思考的能力,才能奔向歷史事實或知識; 或甚至是要徹底換過改成「道問學」,問、學如雙螺旋般交互纏繞主體關懷,氣魄與信仰。千絲萬縷的問學交纏而上。

以學冶金熱力學的經驗來說,我個人總要有點熱力學知識,才方便欣賞高镝合金的美,和知道如何操作實驗技術來解決工程問題。這流程確實很像布魯姆所設想的知識分類架構。

不過就史學來講,就很不一樣。首先,史學,一場永無止盡的辯論。它幾乎沒甚麼穩固的知識。文藝復興、科學革命、法國大革命……是否真實存在,都有人質疑。目前歷史課本所說的世界史,往往有點荒謬或過時之感。如蒸汽機的關鍵專利有三,瓦特雙汽缸,一進氣、一排,只佔其一。他還不授權給其他人生產引擎,使得該技術推展不易。要等到瓦特專利期過了之後,引擎使用才大爆發,才有火車與輪船。所以,我們說瓦特阻撓工業革命的發展,也言之成理。又馬可尼所使用的無線電通訊,是長波。長波能量低,但不容易被水吸收,所以用馬可尼無線電通訊可以橫跨大西洋。可是,實用的、也是我們今天用的無線電通訊是能量高的短波,直接打到太空,反射到地表來。這如何說,馬可尼發明無線電呢?芙萊明無意間發現抗生素可用來治療外傷,眼睛被玫瑰刺弄傷,可是其藥效會被血稀釋,所以在醫療上用途不大。他自己就放棄了。我們今天使用抗生素,藥力顯赫,主要是靜脈注射。那是芙萊明想都沒想過的。那如何說芙萊明發現抗生素呢?為什麼不說埃及人用發霉的麵包敷傷口,發現抗生素呢?歷史課本介紹達爾文演化論,卻沒有演化叢林與地質時間概念,也不說明維多利亞時代小政府自由放任政策的氛圍。可以說牛頭不對馬嘴。

同理,我覺得穩固的歷史知識,在其他專家看來,可能也覺得很可笑。如明史專家看到大考中心有關明史的選擇題,總覺得答案有問題一般。或有些人可能會覺得我講埃及文化,怎麼一直繞著金字塔與圖坦卡門轉,卻不講如何破解羅賽塔石碑,講授埃及的神話傳說、啤酒與酗酒文化一樣荒謬呢?

然後,就算有點知識,硬生生模仿科學的歷史敘事,要協助學生進入情意、技能,恐怕也有限。因為受限於篇幅,台灣中學歷史課本一般都沒有原始史料,也不交代歷史事實如何爭辯、協商出來的。讀台灣中學歷史課本,跟寫大考歷史考古題一樣,要培養學生技能,「釐清史料中的觀點、偏見與價值的能力」、「判斷歷史人物、事件與史料重要性的能力」和「發展適當論點(sound generalization)並以令人信服的論證辯護該論點的能力」幾乎是不可能的。如我想問,課本有關西方為什麼興起的故事中,為何性別失衡如此嚴重?為什麼那麼欠缺如利維坦與空氣幫浦那種人與非人的網絡故事?海地在全球後殖民史中所扮演的角色為何?等等。

如此,就算我把課本所推薦的書目都讀完,也沒甚麼幫助。因為我的問題溢出課本分類範疇。我要知道多一點,得靠自己動手動腳找材料才行,也才可能生產出一點點知識來。如果有點疑惑,跟學術社群溝通,提問、自己動手找資料解決問題,可以算是史學技能。那麼依此實作,技能反而是知識的基礎。布魯姆的知識分類範疇要翻轉過來說才行。也就是歷史教育的關鍵不在於教甚麼實質內容,而是讓學生學會如何提問、探索並進而生產歷史知識的技能。

換言之,沒有問題意識,沒有真誠感動,也就不會大費周章去追逐知識,解決問題了。如此,認知、情意與技能的範疇區分,就顯得模糊而混亂。分也分不清楚。就是有點混沌的追逐知識罷了。既然是混沌,那麼課本說的,知道與不知道也沒那麼重要。不知道也不會妨礙日後的追逐。如賈德戴蒙有本書,《昨日世界》,主旨正是面對當代困境,南島語系的部落社會能教我們甚麼? 裡面有些大大小小的歷史故事,幾乎完全是西方為什麼興起的世界史課本所不曾提起,也不曾關懷過的。也就是說,假設你是賈德戴蒙要寫那本書,問題意識跟既有課本截然不同的。真的知道或不知道某些特定知識,沒什麼了不起。

問題導向的認知取向複雜而混沌,會打破從自然科學而來的知識範疇。不管是把金字塔翻轉或是所有疆界線會被打破。譬如說,歷史專業從業人員或許可以反思:我真的相信,有意義的探究不是從價值判斷開始的嗎?如史蒂芬史匹柏就是覺得納粹種族滅絕行為不對,才會鉤沉出此故事,拍出《辛德勒的名單》,讓大家知道。

準此,史學者也可以去質問其他學門,你們真的相信,大家所謂的知識是穩當的嗎? 長遠來看,大家真的沒有習以為常,視以為理所當然的偏見嗎? 如有人認為,水是分子,由氫二氧一構成。可以,我們真的數過嗎?又要怎麼數原子有多少個? 歷史上,過去的水分子式,也曾經寫成氫一氧一的。又如果水真是分子的話,電解水,電解某一分子之後,氫、氧應在同一分子中分開的。那為什麼陰極、陽極距離很遠時,還是可以各自收集到氧氣與氫氣呢?而且是同時收集到。那麼被分解的水,究竟得位在哪裡?怎麼被電解時,會同時在兩個不同的地方出現?為了水的性質探討的科學史,陽明大學的科學哲學家傅大為就寫過一篇論文,〈H2O 的一個不可共量史──重論「不可共量性」及其與意義理論之爭〉,討論這段爭議演化。劍橋科學哲學家Hasok Chang則為此寫了厚厚的一本書,《Is Water H2O? Evidence, Realism, and Pluralism》。孔恩的科學史名著,《科學革命的結構》,也是透過史學打開科學典範的黑盒子,提醒我們科學的武斷性,以及知識的不可共量性與不穩定性。

換言之,史學沒有穩固的知識,很難塞進知識分類架構中。這是她的弱點,也可以說是她最可貴的地方:提醒大家系統性的偏見與無知。如果要扮演此角色,反思本身的系統性偏見與無知,史學就很難是簡史( abridged history)。簡史之所以簡,往往是透過將視野簡化,如讓史學成為資治通鑑,站在統治者那邊。或是透過標籤化,如蠻夷戎狄的區分,而非真誠的理解與溝通。

簡之,史學特質在於提醒我們無知,而不是強不知以為知。很遺憾的,台灣基層史學教育一方面受限於傳統中文二分法,將事實與歷史詮釋一分為二;另一方面又受限布魯姆的金字塔認知架構迷失,還是忙著灌輸學生許許多多簡化的表格知識,種種實際仔細探究就會動搖的「知識」。如此,我們的歷史課還停留在二十世紀初年,梁啟超時代的,牢記人名、事件與年代的風格,卻又少了傳統經典教育,讀史使人明智的典範陶冶。

展望未來

在諸多有關歷史課綱爭議聲中,我們有必要靜下心來想想,為什麼要有必修歷史敘事? 為什麼有些敘事一定得學習? 這些認定會牽涉到:

那些故事是我們所有人所共同經歷過的悲劇?我們分享悲愴,讓我們凝聚成為一個共同體。

甚麼是我們祖先的偉大成就?我們應該持續為此感到驕傲。

那些事件對後來有很重大的影響?如果我們不知道,那麼我們就無法理解今日許多的體制與理念。

那些人所作所為勇敢良善?我們應該永久紀念他們。我們的子孫也應效法這些勇敢良善的行為。

那些是是可怕的錯誤和不正義?後代應該確保類似的事情,永不再發生。

那些人在過去做出很大的犧牲?我們從此犧牲獲益,所以我們應該紀念他們,並永久尊敬他們的行為。

在多元社會中,這些認定勢必是複雜,而充滿雜音的。所以,如果我們奉行歷史學的基本倫理,尊重過去,的話,那麼歷史教學勢必也無法簡化,而是充滿各式各樣吵雜的聲音。

這次108課綱,預留了不少空間給專題探討或探究與實作,正是謙遜地接受史學作為一場永不止息的辯論的特質。讓課綱委員或教科書作者所沒設想到的聲音,依舊可以迴盪在歷史課堂上。準此,新課綱並未如異議者所說的,去中國化,刪除三國與武則天。如果師生對此議題有興趣,自然可以一起探索三國時代,探討關公或司馬懿值不值得尊敬? 關帝信仰是如何興起的?曹操真是大花臉嗎? ……或是武則天何以可以成為中國秦漢史以降的奇異點,唯一的女皇帝? 她真的推動一場社會革命嗎? 以科舉選材來抽換掉唐初的關隴統治集團和山東豪傑的貴族統治嗎?

只可惜的是,這次新課綱幾乎全盤接受了從十九世紀以來的直線進步史敘事,忘了傳統史學經典教育;在世界史上幾乎以西方為中心,對於1960年代以降涵蓋所有地球人與非人的關係網絡史著墨不多。對於現代體制所造成的災難與對未來世代的殖民掠奪,也少反思。

傳統史學經典教育,有其深厚的力量。如司馬遷在遭受腐刑所說的:「夫詩書隱約者,欲遂其志之思也。昔西伯拘羑里,演周易;孔子戹陳蔡,作春秋;屈原放逐,著離騷;左丘失明,厥有國語;孫子臏腳,而論兵法;不韋遷蜀,世傳呂覽;韓非囚秦,說難、孤憤;詩三百篇,大抵賢聖發憤之所為作也。此人皆意有所郁結,不得通其道也,故述往事,思來者。」正是司馬遷在傳統經典教育下,所熟知的生命教育典範,讓他可以鼓起勇氣,安身立命,發憤寫下史記。

在極端氣候、瘟疫、戰爭、貧富不均、塑膠渦流與核子冬天威脅下,展望未來,我們也真的亟需像《第三種猩猩》的大敘事,或如《寂靜春天》的個案研究,分析問題的來龍去脈。如何培養學生足夠的氣魄,推開或甚至敲開大門,解決問題,實立志百年樹人,涵養人類文明山林之氣者,責無旁貸,捨我其誰之志業。

總之,無論我們選擇走上哪一條路,尊重過去,走出簡史,盡可能如實呈現過去繽紛燦爛的五顏六色,或是喧囂吵雜的雄辯滔滔,都是我們史學從業人員的基本倫理。

※許全義為台中一中教師、廖崇倫為台中一中校友

熱門影音

熱門新聞

- 【吳磊哭哭】趙露思與張藝興現身新疆爆熱戀 3大證據被抓包全網沸騰

- 麥當勞買一送一!10 塊麥克雞塊、薯餅、焦糖奶茶通通有 歡樂送買一送一、深夜食堂享 79 折

- 成毅新劇虐戀李一桐預告曝光400萬人爭睹 他白髮揮舞火劍帥度超越《蓮花樓》

- 大雨狂炸補水!曾文水庫降雨達18毫米 南化水庫7小時進帳逾4萬噸

- 白敬亭、章若楠演《偷偷藏不住》姐妹作 兩人甜摟畫面曝光3敗筆被嘲「情侶變父女」

- 肖戰新劇搭檔《惜花芷》張婧儀3大高甜名場面搶先看 兩人夜會甜蜜相擁CP感爆棚

- 楊紫《長相思》虐戀檀健次、鄧為掀淚海 第二季張晚意冷血復仇埋悲劇結局

- 《春色寄情人》李現、周雨彤CP感爆棚收視狂飆 兩人戲外被喊「在一起」竟都羞紅臉