上報 Up Media

toggle- 最新消息 最強冷空氣周末南下 北部「又濕又冷」入夜恐跌破10度 2024-12-13 22:22

- 最新消息 「背叛、謊言、絕望」 路透揭秘阿塞德流亡前最後時刻 2024-12-13 22:01

- 最新消息 【懶人包】2025台北跨年嗨唱6小時 演唱會卡司、交通管制資訊看這裡 2024-12-13 21:50

- 最新消息 《憲訴法》藍白不同調 黃珊珊:在野合作不是照單全收 2024-12-13 21:28

- 最新消息 CSIS台海核戰兵推出爐 預測美國擴張核武無法威懾中國核打擊 2024-12-13 21:03

- 最新消息 國台辦證實逮捕3名台灣一貫道信徒 陸委會、海基會要求放人 2024-12-13 21:02

- 最新消息 台中「和牛EMPEROR」賣過期和牛遭重罰 前員工獲84萬檢舉獎金 2024-12-13 20:35

- 最新消息 2024台中耶誕嘉年華 怪獸電力公司造型燈飾降臨 用笑容點亮最怪最甜耶誕節 2024-12-13 20:30

- 最新消息 李洋最後一舞遺憾落幕 麟洋配年終賽遇大馬亂流無緣4強 2024-12-13 20:03

- 最新消息 又有2所私校退場! 賢德高工、育民工家明年停招停辦 2024-12-13 19:38

每個人的故事,總是從頭開始:日復一日地在路上行走,抗拒重力及靜止不動的狀態,行走在時間、現實和夢想的道路上,審視黑夜和光明,聆聽風的呢喃,他人的話語,大地的無聲之歌,歷史的喧囂,自己那帶著所有奧祕、回聲和疑問的血液所發出的混亂噪音。(Pixabay)

智人步行者

大約五百萬年前,靈長類開始分離出靈長類以下的所有種,身體直立,雙足仍不靈活,一部分仍處於樹棲狀態。

瑪麗‧李奇在坦尚尼亞的雷托利發掘了超過三百萬年前的古老蹤跡。在火山灰燼中有一名成人和一名或許在玩耍的小孩的足印,在首批化石中記錄了他們的足跡。兩者機能上都適於爬樹。根據最初人類的解剖,佐證深度的氣候轉變,當時東非遭遇乾旱,造成樹木消失,形成草地及沙漠。其牙齒,以及尤其是他們的腦部開始發展,雙足變得更有效率,他們的移動力更高,雖然失去雙腿,卻獲得兩隻手。從此以後他們變成雜食性動物,也從採集者變成獵食者。

安德烈‧勒羅伊—古爾漢如此寫道:「人類始於雙腳。」雙手不再長成爪子,透過創造出愈來愈複雜的工具來展現出一個絕佳的靈巧性。手會在打獵時指定一種動物,對於危險能夠悄悄發出警示,帶有溝通性。這些緩慢的轉變讓聲音應運而生,繼而能夠說話。「面部」不再是「口鼻部」,而是變成「臉」。此後嘴部利於言語,這種變形增加了將記號表現出來的能力,頭部抬高且更靈活,我們的遠祖身體挺立起來之後,為他們在稀樹草原帶來更廣大的視野,他們可以偵察周遭,搜尋獵物,更能注意到獵食者或最終其他帶有敵意的群體。尋找食物、孩童、武器或工具的交通比較容易……。

整個身體在進化過程中轉變,尤其是腳。類人猿的大拇指和其他拇指反向生長,讓他們在樹上發展時可以抓取樹枝。相反地,這個器官的演進造成多重的後果,人類腳的大拇趾並未與其他拇趾反向生長。大拇趾不再用於抓取樹枝,而是和其他腳趾一樣貼地。喬治‧巴代伊認為大拇趾是「讓人類最能成為人類的器官」。步行者可說是欠喬治‧巴代伊一個大人情。這個細微的差異開啟人類的道路,因為此差異使得人類在追逐或逃跑時帶有速度,若大拇趾呈現橫向狀態時是有困難的。其他的物種諸如熊、黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩均以腳掌直立,但是只偶爾為之,且僅限於短距離,其效能較人類低。今日的步行者明白這點,人類的雙足明顯可以移動數十公里而不會過於疲累。

雙足不僅利於步行,也利於跑步,儘管和其他種動物的差異在於缺乏速度。智人(homo sapiens)保持這種腳、手、眼、具有無盡創造力的腦的效能變化,從基因或特殊遺傳的限縮中釋放出來。自此以後,從動物學乃至於文化,從一個物種的合一乃至於從某時地過渡到另一時地的無限多樣性,後天的無盡收穫超越了先天。

工具的出現

首批的人類製作石器工具,尤其是為了切割動物,因為他們既無利齒也無利爪。

這是歷史上首度有物種刻意改變物體的形狀,以便做出一個專屬的外部工具。意識得到發展,人類創造不同地方的不同文化形式,語言、行為方式的多元化。最初的火出現。我們的祖先智人出現在大約二十萬年前。墓穴出現在約十萬年前,在物品或洞穴壁面鑿刻或繪圖出現在四萬年前。面對其他物種及氣候變遷,為了生存所需,使得世界表面受到無止境的勘查,且使得智人不斷擴張至各大洲,進而定居下來。這些人類遷徙到全世界,占地為主。人類長不了根,而是長一雙腿,能帶他們到想去的地方。

根是植物才有,人類從來就不是靜止不動,而是不停地移動。靜止不動違反人類天性,步行對人類而言非常重要,一如身體之於人類。

最早的一群人類逐漸學會將自己的雙腳包覆起來加以保護,免於受寒或霜雪、銳利的石頭或其他地面障礙或氣候的傷害。最古老的人類木乃伊冰人奧茲(Ötzi),保存於義大利境內提洛爾冰河五千三百年,他穿著鹿皮製成的靴子,靴內有熊皮鞋墊,加上草編內襯,並用麥稈加固,以確保腳部的舒適及隔熱功效。他披著長草製成的斗篷,以及一件山羊皮縫製的大衣,所戴的熊皮帽保護著頭部,十足適應山地的環境。他的背包以小牛皮製作,裡面裝有用來打火的黃鐵礦,一把套著植物纖維刀鞘的燧石刀。該名人類四十來歲,原本相當健康,卻自高處墜落死亡,四肢多處骨折,一邊的肺遭隨身攜帶的其中一枝箭刺穿。

世界上所有的孩子大約在一歲左右,都開始了他們第一個笨拙的步履,他們站直了身子,並在幾個月後開始了個人的旅程,重現了這個物種的冒險經歷。我們不停地從一個地方走到另一個地方,永不止息。「每個人的故事,總是從頭開始:日復一日地在路上行走,抗拒重力及靜止不動的狀態,行走在時間、現實和夢想的道路上,審視黑夜和光明,聆聽風的呢喃,他人的話語,大地的無聲之歌,歷史的喧囂,自己那帶著所有奧祕、回聲和疑問的血液所發出的混亂噪音。」西爾維‧熱爾曼如此寫道。

我們個人的歷史就是我們無數次的步行歷史。我們的健行始於童年搖搖欲墜的腳步。我們不知道我們踏出的第一步如何,但和我們人生當中所走的一樣深遠,我們都受惠於走過的路徑。一時片刻或一輩子無法步行,會面臨存在於人的困境,而人就是從一地移動到另一地的集結,這是生而為人的自主條件。不過我們並非整天都以相同的速度行走,而是要看狀況,尤其是從童年到老年的整個過程。偉大的登山運動家萊茵霍爾德‧梅斯納爾放棄攀登高山,但是他如此寫道:「我可能會繼續走路,直到衰老的年紀。我童年時的步調還烙印在我心上。我可以不攀爬但絕不會不走路。游牧精神住在我心裡。這是我的使命。我不再尋找遙遠的目標,但我總能找到時間和藉口離開家去。」

步行者帶著喜悅在全球漫遊

然而,某些當代的人跳出來譴責,說在這樣一個生命被科技宰制的時代,步行是過時且不合時宜的。對他們來說,最近幾十年的悖論,在於人類物種的挺立使得人類得以步行和跑步,得以騰出雙手,卻漸漸造成一種退化。人類此後便被設定好,受到身體和雙足的束縛,愈看愈覺得是妨礙,或不願意去克服。對於超人類主義者來說,身體已經過時了,它無法達到當代科技的要求,他們的願望是擺脫它,以便再增添另一個進化的等級,亦即虛擬等級或義體等級。像身體一樣,雙足行走在他們看來就是一個先天上的錯誤,在在提示這是一個太強調身體的人。我們都知道有一幅趣味插畫,繪出靈長類動物緩慢直立過程,直到智人(homo sapiens)出現,然後以極快的時間,變成今日一個拱身坐看手機螢幕的矽人(homo silicium)。幸好步行者帶著喜悅在全球漫遊,保持與物種的連結,並嘲弄這種源自新科技信仰的環境清教徒主義。

梭羅在那個仍不識電視 、電腦和汽車的時代,就已經對看到他同代的人整天坐著沒有歇息而感到憤慨。「我鄰居們把自己整天關在他們的店內,還有他們的辦公室裡好幾個禮拜和好幾個月,而實際上我會說是好幾年,我承認對他們如此在精神上麻木不仁感到訝異。我不知道他們是用什麼材料做成的,此時下午三點坐在那邊的感覺,好像跟凌晨三點沒兩樣。」就他而言,他寫道:「我認為,如果我不每天至少花四個小時(通常是更久),在樹林、丘陵和田野中遊蕩,完全不為任何物質操心,我就無法保持我的健康和精神。」

梭羅把步行視為對不動生活的一種抵抗,對他來說不動的生活有違人的狀態。他卒於一八六二年,當時正處於一個愈來愈受科技支配的新世界邊緣。正如他同時代的許多人,他畢生都在步行,重現了北美大陸新發現與殖民的舊世界。他親眼見證一八三○年起所問世的第一批火車。但他卻未能見識到,為幫助愈坐愈多的人類,而逐漸顛覆所有以往空間利用與身體運用的汽車。

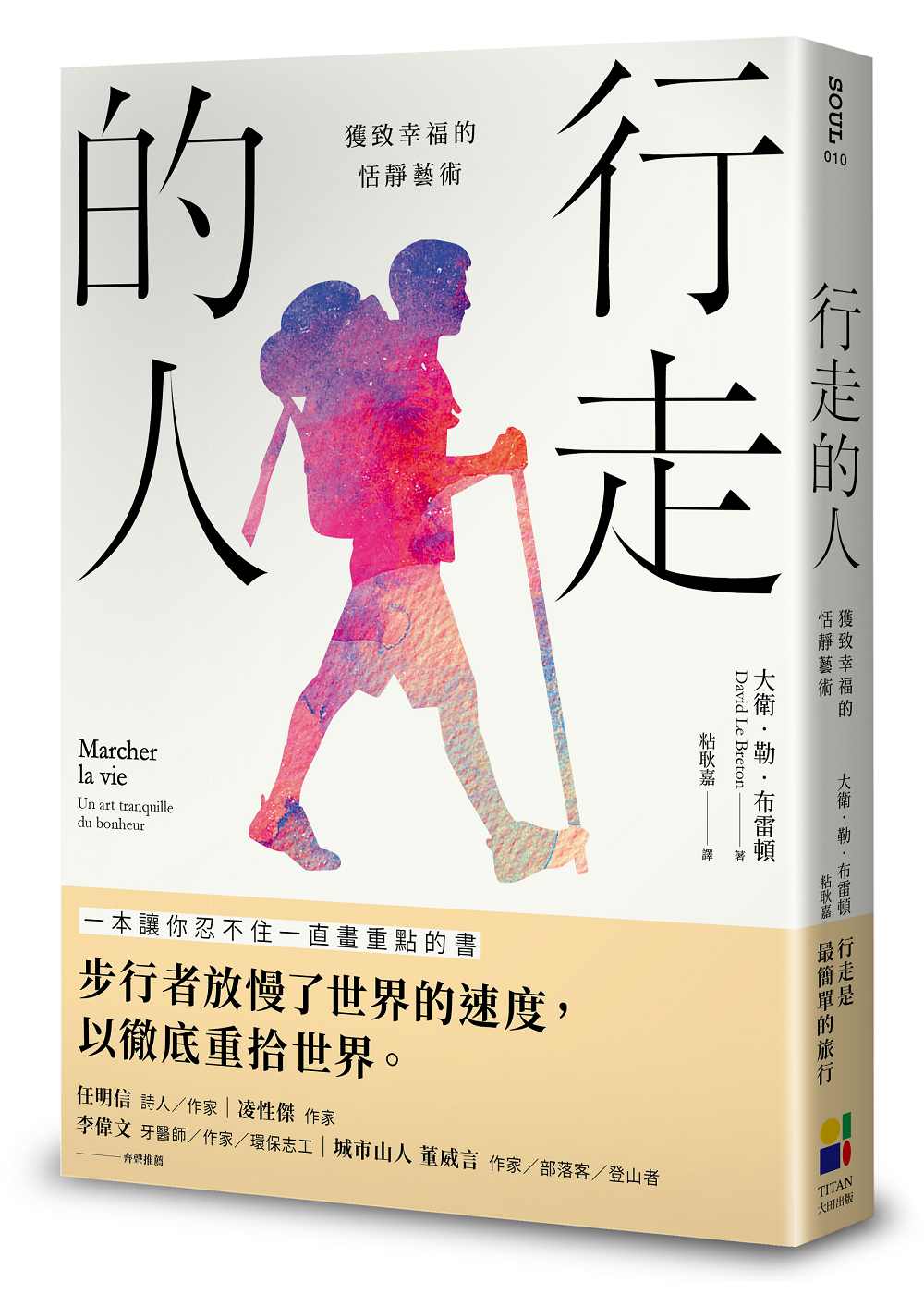

※本文摘取自《行走的人:獲致幸福的恬靜藝術》,大田出版。

作者簡介

大衛.勒.布雷頓 (David le Breton)

史特拉斯堡大學的社會學教授。他是法國大學科學院(Institut universitaire de France)成員,亦是史特拉斯堡大學高等研究所(USIAS)成員。出版著作超過三十本,包括《身體與現代性的人類學》(Anthropologie du corps et modernité),由法國大學出版社(PUF)出版。在他出版的著作中,同樣行走主題的有:《行走的禮讚》(Éloge de la marche,2000)及《行走:路徑與緩慢的禮讚》(Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur,2012)。

譯者簡介

粘耿嘉

台北人,淡江法文系、歐研所畢。視南法艾克斯(Aix en Provence)這個已新增台灣駐法辦事處的小城為第二故鄉,並於艾克斯-馬賽大學修讀碩士。不太自由的自由譯者,譯著類型豐富多元,平時亦客串法語教師。

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 趙麗穎與《玫瑰的故事》林更新爆熱戀 她帶兒子看煙火他「這穿搭」現身放閃

- 張若昀《慶餘年》第二季流量奪冠成劇王 他開2千萬跑車因「這舉動」形象全毀

- 【有片】中華隊球員「無敵星星」吊飾哪裡買?博客來明日早上再次開放預購

- 《永夜星河》虞書欣新劇停拍3天劇組全換人 官方海報獨厚她卻沒男主角內幕曝光

- 譚松韻《蜀錦人家》與鄭業成吻戲被刪光掀眾怒 2敗筆熱度慘輸孟子義新劇《九重紫》

- 《長相思》鄧為消失10個月沒戲拍原因曝光 新劇與白鹿、楊紫新作對打恐淪砲灰

- 李昀銳、孟子義新劇《九重紫》熱度輾壓譚松韻《蜀錦人家》奪冠 3亮點口碑狂飆有望成爆款