上報 Up Media

toggle- 最新消息 罐頭豬 LuLu 快閃店插旗台北!3.4 米泰迪熊 LuLu 迎賓 首度引進燙布章、壓克力 DIY 2024-12-15 09:00

- 最新消息 阿薩德的下場 正好作中共的範本 2024-12-15 03:00

- 最新消息 台南網紅PO「幼童版N號房」控性侵 幼兒園家長怒:遭惡意剪輯 2024-12-14 18:55

- 最新消息 【大巨蛋經濟】人潮帶錢潮、商機撐房價 噪音塞車太惱人 2024-12-14 18:53

- 最新消息 【大巨蛋經濟】北市最大百貨城將臨 東區外溢紅利難保? 2024-12-14 18:52

- 最新消息 【大巨蛋經濟】各縣市跟風搶孵蛋 展演王:市場不大難撐盤,爆熱嘗鮮明年恐到頂 2024-12-14 18:50

- 最新消息 羅文嘉提雙城論壇救一貫道 郝龍斌:海基會溝通到哪去了? 2024-12-14 18:25

- 最新消息 遭彈劾後首度發聲 尹錫悅強調「永不放棄」、「為國家盡力直到最後」 2024-12-14 18:12

- 最新消息 王鶴棣、田曦薇新劇《大奉打更人》Disney+播出 花絮曝光他拋偶包逗童星溺愛滿溢 2024-12-14 18:01

- 最新消息 勞動部公務員遭霸凌輕生 家屬淚謝:感謝讓真相水落石出 2024-12-14 17:52

台灣忽視歷史傷口與人權議題是系統性的,從歷史課本敘事到日常生活紀念,都選擇忽視歷史傷口那邊。(美聯社)

戰爭了。中學歷史課本中充滿各式各樣的戰爭,甚至多到令人麻痺。如乾隆皇帝,刻意打十場戰爭,以便稱自己為「十全老人」。在中國史書中的戰爭,往往只聚焦在戰爭的原因,及其後來對國家的影響,如「斷匈奴右臂」之類的。

西班牙宮廷畫家哥雅( Francisco José de Goya y Lucientes,1746-1828)反之。他以畫作描寫半島戰爭( 1807-1814 )。聚焦放在歷史的傷口,戰爭的恐怖:羞辱、惡質、強暴、凌虐、支解、褻瀆、流離失所和死亡等等。這一系列畫作,絲毫不關心戰爭的原因,而只是呈現戰爭對無辜者的衝擊:對女人、小孩、平民( 沒上戰場的)和神職人員等等。 這些畫幾乎呈現無限的時空背景。任何時空背景下的戰爭,隨機的也好,都可發生類似的慘劇。發生在任何地方,任何人身上。盟友與敵人相差無幾。兩邊都會犯下類似的暴行。戰爭是怪獸,沒有希望,或甚至是理性可言。它剝奪了人之為人的慈悲、理性與同理心,將其野蠻化。哥雅的畫作是基模。任何戰爭,楚漢相爭、太平天國、特洛伊戰爭、一戰、二戰或越戰等等,我們都可以找到哥雅所畫的。

哥雅的歷史理解,其實也回歸史學希臘字源, istereo , oida,看的本意。

華人忽視歷史傷口的慣行,也可從國內媒體普遍肯定對俄羅斯經濟制裁中,略窺一二。

其實經濟制裁並不是好主意。因為自由世界愈是實施經濟制裁的地方,似乎獨裁政權就愈鞏固,如古巴和北韓。有些確實讓政權變得很脆弱,如伊拉克。可是,第二次伊拉克戰爭結束後,似乎甚麼也沒改變。那裏的衝突糾結還是盤根錯節。更糟糕的是對大國經濟制裁。如二戰前對日本、對德國。他們後來就用搶的,讓戰爭擴大。俄國,目前表面上看起來,是跟韓國差不多的國家而已。實際上,他是核武、能源,甚至可能是全球糧倉的大國。如果對他持久性的全面經濟圍堵,會造成甚麼效果,實在令人不寒而慄。

我們如果學哥雅來觀察「有效的經濟制裁」,如美國與NATO對伊拉克第二次戰爭後的(經濟)制裁。這讓伊拉克五十萬以上的人民喪生,大部份是兒童。我們能不以為意嗎?

為此,本文不得不指出台灣忽視歷史傷口與人權議題是系統性的,從歷史課本敘事到日常生活紀念,都選擇忽視歷史傷口那邊。

一、看不見歷史傷口的喑啞之國

或許源於追求富強,或許是強調秦皇漢武的二十五史慣行,台灣中學課本在歷史敘事,在看見歷史傷口上,幾乎乏善可陳。如台灣史介紹日本時代,只在註腳提到往武裝抗日。似乎被殺的都是武裝抗日的人,可是對於日軍到雲林,無端殺害無辜百姓逾30,000人,受害範圍廣及50餘村庄。8月25日英國《泰晤士報》報導:「日本士兵暴戾侮慢之程度令人咋舌」、「肆無忌憚地殺人放火,老幼婦女皆不能免」、「野蠻且苛酷之東方新強國。」象徵日本啟蒙思想的福澤諭吉,對此竟是理所當然的評論說:「文明與野蠻如同雪與碳,實無長久融合的希望。遲早要降一場血雨,雨後天空才能放晴。」

又如在東亞史介紹滿清統治,如下圖所示,也只是宮廷畫家對其形象塗脂抹粉,或是御用文人阿諛或帝皇志得意滿的自我吹噓;卻絲毫不曾提及,文字獄株連甚廣的寒蟬效應下,如史景遷名著《大義覺迷錄》或王汎森所寫的《權力的毛細管作用》,對當時人們所造成的、無所不在的「自我壓抑」。更是不曾討論狹義部族統治下,不僅族群不平等,而且刻意挑撥離間、分化。民間治安騷動,如分類械鬥時,反而希望彼此見血、結仇。如乾隆對陳周全事件該如何處理的上諭說:「臺灣地方向分彰、泉、粵三庄,伊等類聚群分,遇有事端,彼此轉得互為牽制,即如林爽文滋事時,悉賴客家人,是以要犯得以就擒,迅速集事。」在此分化政策下,台灣彼此猜忌、很難建立彼此分工合作的公民社會,所謂「其禍(指 「閩粵械鬥」)自朱逆(按指朱一貴)叛亂以至於今,仇日以結,怨日以深,治 時閩欺粵,亂時粵侮閩,率以為常,冤冤相報無已時。」

此忽視歷史傷口的慣行,在正史敘事中其來有自。如對天下大亂,往往就只是戶口減半、十室九空,輕忽帶過。此輕忽導致知識虛無主義氾濫,讓我們從不信任歷史,從不信任各個時代、文化與語言之間規劃出來的界線。就算是高中歷史老師也往往以為:正史中只有人名是真的,其他都是假的。或歷史是任人塑造的小姑娘,或是勝利者的故事等等。

乾隆在位號稱是盛世,但清朝約170次的文字獄,光他就包辦了135次。可是我們歷史課本敘事卻還可將其說成是一文殊菩薩、滿州勇士與儒家文人。此忽視皇權體制下分化族群,文字獄、思想箝制或無言論自由所造成的傷口或深淵,也連帶使得我們的通俗文化,在普世價值觀參照下,就顯得有點荒謬。

如《鹿鼎記》將康熙朝的文字獄悉數推給鰲拜。輕信康熙說詞,說他沒虧待漢人。但是有清一朝狹義部族統治特色,卻遠不是優待漢人或是善待老百姓,當個好皇帝就能輕易一筆帶過的。滿族女子不准裹小腳。漢人官宦家族要裹小腳。順治下令宗室子弟永停「習漢書」,因為習漢入漢俗,會漸忘我滿州舊制。康熙下令旗人子弟停止參加科舉考試,因為偏向漢書、有誤訓練。雍正說,就算旗人子弟刻苦學習,豈及江南漢人。何必捨己所能而出人之技,而習其不能及人之事? 然後,有清一代,文字獄之盛,禁書之多,為歷朝所不能及。《鹿鼎記》中,鰲拜以及告密者吳之榮死掉之後,因《明史案》而受害的莊家女眷們說:「我們的大仇已報了十足,再也沒仇人。」似乎康熙對文字獄完全沒責任。實際上,他親自定案的文字獄層出不窮,如戴明世案( 1711,康熙五十年)。戴名世收集明朝史跡,編寫了一部《南山集》,有許多人作序,捐資刊印,刻版寄藏於方苞家中。左都御史告發戴名世妄竊文名,私刻文集,具有濃厚的反清意識。戴名世被凌遲處死,族皆棄市,凡作序捐資者一律絞死,株連三百多人。

看見歷史傷口,不是在計較一己私人之恩怨情仇,是是非非;而是要如德國痛悼納粹大屠殺一般,系統性反省,不讓悲劇再次發生。否則,「九州生氣恃風雷,萬馬齊喑究可哀」的人權迫害還是會一再發生:冤案錯案一堆,人肉橫飛,血流成河。

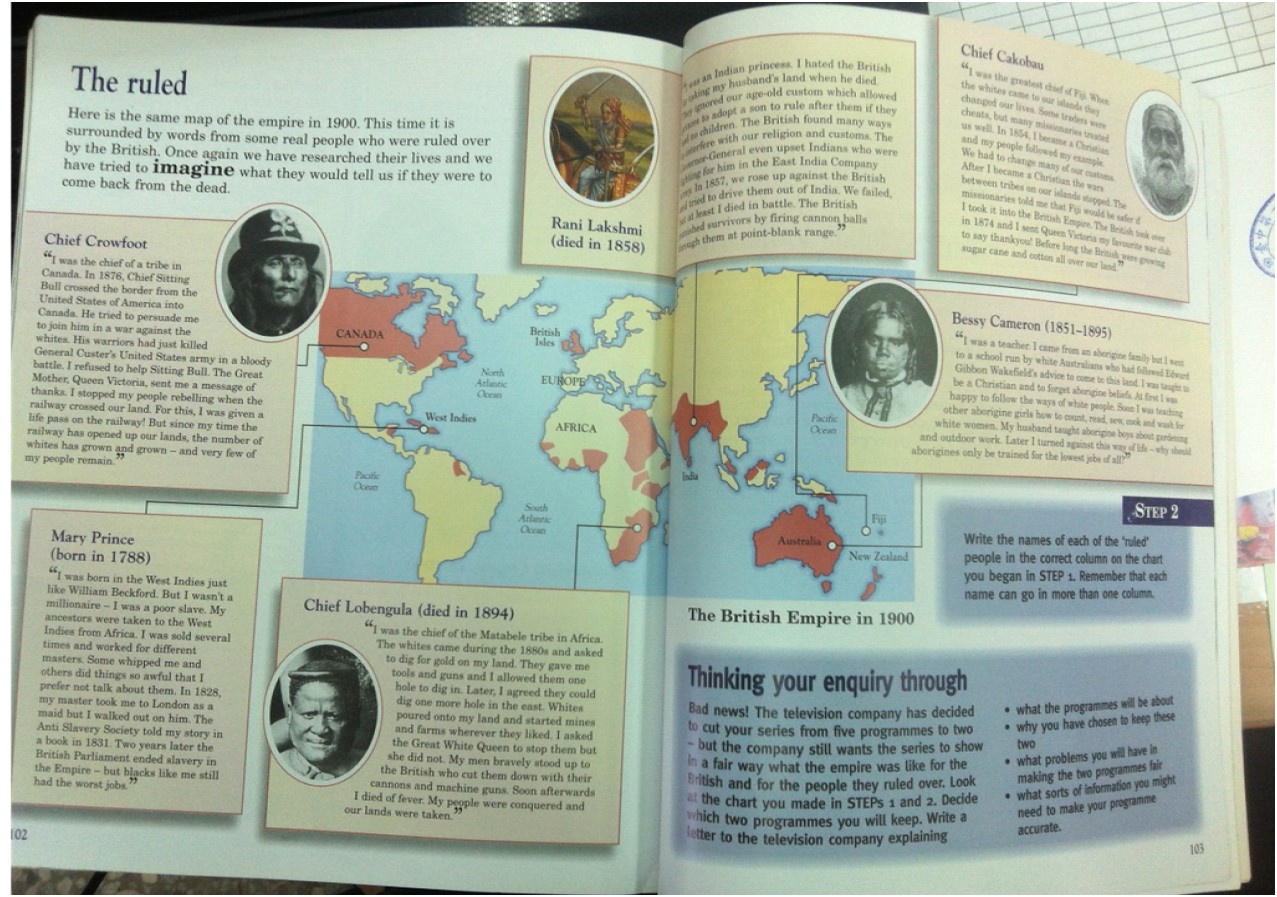

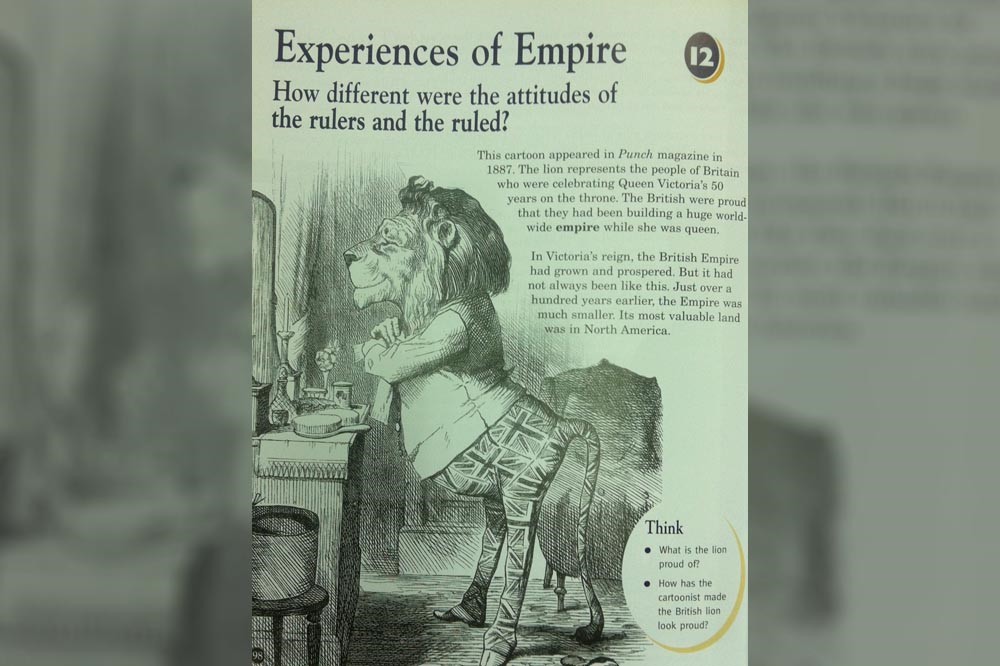

相較而言,英國歷史教科書在看見歷史傷口上,就遠比我們深沉而用功。如他們對成為日不落帝國的維多利亞時代,如此描述:

我是加拿大部落酋長:在1876年,公牛酋長( Chief Sitting Bull)越過邊界,從美國跑到加拿大來。他試圖說服我加入他們的陣營,一同作戰,對抗白人。在一場血腥的戰役中,他的戰士才殺掉美國陸軍上將Custer的部隊。維多利亞女皇派代表慰問我,答謝我在鐵路穿過我們的土地時,阻止部落人民群起反叛!不過,當鐵路開通之後,白人愈來愈多,反而造成,我們只有少數人才得以倖存。

Mary Prince(生於1788年):我生於西印度群島,便如同統治者William Beckford一般。不過,我並不是百萬富翁,我是個貧窮的奴隸。我的祖先在非洲被強押到這裡來。我被賣過好多次,並為許多不同的主人服務過。有些人鞭打我,有些人對我做的事情,令人噁心到我不喜歡提及這些往事。在1828年,我的主人帶我到倫敦幫傭。後來我趁機逃走。反奴役學會(Anti Slavery Society)在1831年出版一本書,談論我的故事。兩年之後,不列顛國會終止帝國的奴役制度。不過,像我這樣的黑人還是只能作最糟糕的職業。

Lobengula酋長(死於1894年):我是非洲Matabele部落的酋長。白人在1880年代來到這裡,並且要求在我們的土地上開礦挖黃金。他們給我工具和槍砲,而我就允許他們挖個洞開礦。不久,我又允許他們在東方開另外個洞。接著白人蜂擁而至,而且任意開礦和拓殖農場。我訴請偉大的白人女皇阻止他們,可以她置之不理。我的人奮勇起來反抗,可是不列顛人用大砲和機關槍把大家都砍翻了。沒多久,我死於熱病。我的人民被征服了,我的土地也被掠奪了。

Rani Lakshmi (死於1858年):我是印度公主。我憎恨不列顛人當我丈夫死掉時,掠奪我們的土地。他們忽視我們長久以來的習俗,依據該習俗,國王如果沒有小孩,還是可透過領養,培植接班人,繼續統治。不列顛人千方百計干預我們的宗教習俗。總督甚至還讓那些在東印度公司為其打仗的印度人憤恨不已。在1857年,我們揭竿而起,試圖把不列顛人趕出印度。我們失敗了,不過,我起碼戰死了。

Cakobau酋長:我是斐濟最偉大的酋長。當白人來到我們的島上時,他們改變我們的生活。有些商人是騙子,但是許多傳教士對我們很好。在1854年,我受洗成為基督徒,而我的子民也紛紛受洗。自從我成為基督徒以後,我們島嶼上部落之間的戰爭就停止了。傳教士告訴我,如果我將斐濟獻給不列顛帝國,我們會安全一點。不列顛在1874年將斐濟納入版圖,為此我還送上我最喜歡的戰爭頭盔給女皇,表達致謝之意。沒有多久,不列顛人就在我們的土地上遍植甘蔗與棉花。

Bessy Cameron (1851-1895):我是老師。我來自一個原住民家庭,不過我就學於白人經營的學校。我被訓練成為一個基督徒,並忘記我們原住民的信仰。剛開始,我很高興有機會追隨白人。沒多久,我就負責教導其他原住民女孩,怎麼當白人女人洗衣、煮飯、縫紉以及讀書識字等等。我的丈夫教導原住民男孩怎麼照顧花園和做些戶外的工作。後來我跟這樣的生活方式決裂,為什麼我們原住民就只能訓練成做這種最低階的工作。

英國歷史教科書在看見歷史傷口上,就遠比我們深沉而用功。如他們對成為日不落帝國的維多利亞時代非常多元。(圖片由作者提供)

簡之,英國歷史教科書簡潔的勾勒出志得意滿的維多利亞時代,其實建立在許許多多血淚傷口上的。此帝國經驗其實需要系統性的反思與重新評估的。中國正史下的歷史敘事,卻只知道對掌權者逢迎拍馬,而成為看不見歷史傷口的瘖啞之國。

二、 看見歷史傷口

在台灣版歷史課本中,清朝從1644年,滿州興起到1800擴張成為秋海棠,似乎是明君一人之功勞或其天命如此。這當然近乎迷信或淺薄的歷史觀,因為事情從來不是一人所能做成的。

不過,更糟糕的是,沒看見被統治者、被壓迫者的歷史傷口,日後如何能彼此和平共處,攜手打造未來呢? 中國正史中的版圖變化,好像是全世界都是中國的一般,只是中國武力不夠拿下來而已。有力量佔到哪裡,哪裡就是他的,好像天經地義一般。台灣聯經出版社也有書,默默贊成此史觀。如所謂《坤輿萬國全圖解密 – 明代測繪世界》 聯經出版社。2012年。《宣德金牌啟示錄 - 明代開拓美洲》聯經出版社。2013年。 早期台灣沉醉的三民主義也持類似觀點。孫文認為新疆迪化是中國強起來之後的首都所在,因為那裏是亞洲的中心。他所謂的天下為公世界大同,其實是很恐怖的、過時的,征服全球的世界帝國主義。

這麼霸道當然會引起反動或反感,如東突厥斯坦( 新疆 )、圖博、滿州、香港與越南對中國的不滿。這次北京奧運,將韓服視為中國的,更是惹毛韓國。中國歷史觀落伍,不講人權,那是中國的事。問題是,台灣有必要與其唱合嗎?

更糟糕的是這種唱合不只是出現在歷史課本或坊間史學普及書上,還四處在我們日常生活脈絡中蔓延著。如柏楊就認為,台灣四處可見蔣中正崇拜實令人作嘔:

「有些人自出生以來,蔣中正三個字就像金箍咒一樣,僅套在自己頭上,拉也拉不掉,撕也撕不下。對我來說,更有一種若有所失的感覺,從1938年在武昌左旗營房當儀隊開始,到現在身為囚犯,前後三十七年( 1975年,老蔣過世),半生歲月,由當年極端崇拜,到逐漸對他質疑,信心動搖,以致完全崩潰。其中最令我不解的是,這位全國武裝部隊最高統帥,喪失了一千萬平方公里巨大的國土(相當於一個美國),把十億敬愛他、服從他領導人民,丟棄給一個被稱為共匪的殘暴敵人,自己落荒而逃,逃到大海一角,竟沒有絲毫責任,責任反而都是別人的,也不受任何法律審判,反而要審判別人,狼狽的失敗,反而證明他更英明,實在令人作嘔。」

更糟糕的是,此造神般的紀念還凌駕乎人權之上。如果我們要去二二八國家紀念館參觀,會發現自己其實要在中正紀念堂站下。兩個場所位址很近,走路不到十分鐘。不過兩者的規模差很多。有關交通資訊,中正紀念堂需要整個網頁頁面資訊才能處理完,而二二八紀念館只要三行。前者佔地250,000平方公尺,除供民眾休憩外,也常是大型藝文活動的場地。邦交國元首訪臺歡迎儀式(軍禮)也在此。而且整個園區及園區周邊以「中正紀念堂」之名義被登錄為文化景觀。相對的,二二八紀念館卻連個正式交通站名都沒有,要依附在中正紀念堂、建國中學或南昌路之下。

台灣號稱人權立國,被冷落的二二八紀念館,卻又冠上堂而皇之的「國家」之名。它所控訴的主要加害者,蔣中正;所欲翻轉改變的體制,國家。他們權力依舊薰天,無所不在。甚至連說這場館跟不義遺址有關,也得說那原本是省議會遺址。「二二八事件發生後,三十名省參議員中,有王添灯被捕喪生、林連宗失蹤,及林日高、馬有岳受到拘禁等事實,此館因而成為二戰後台灣人追求民主的重要見證及二二八事件的重要歷史現場。」不過,這理由似乎有點牽強。因為依此邏輯有關桃園縣長滅門血案的重要歷史現場是桃園縣政府,而非發生命案的劉邦友家了。

如以韓國的經驗,兄弟的鏡子,來看,光州事件是以整個城市來紀念。讓該都市成為人權和自由的「聖地」。每年5月18日,光州都舉行對人權、民主、自由的國際學術會議和有關的美術展覽會、音樂會、聖地巡禮(墓地參拜)等等之抗爭紀念儀式。台灣卻將有關二二八事件的反思,侷限在小小的場館,前美國新聞處。在比例上,顯然不足。又讀歷史,鑑往知來,主要是想正視歷史事實,避免犯下同樣的違反人權或人性尊嚴的罪。二二八紀念館目前做的事情,有一、核發受難者賠償金。二、教育推廣及真相研究。三、撫平歷史傷痛及回復名譽。四、促進族群和諧。它似乎還是用族群問題來解釋二二八,而非國家暴力:不守法、只知道自己權力與面子,卻又漫無節制的威權政府。如果我們參觀紀念館,認識二二八事件,卻沒想到控制國家機器,改善社會體制以及反省懺悔自己在捍衛人性尊嚴上的不足。這種歷史意識真是太淺薄而廉價了。

全世界民主國家還像台灣用如此規模紀念蔣中正,崇拜獨裁者的少之又少。人權才是普世價值。

如陳佳莉所言:

博物館如何在呈現歷史事件外,促進一個具反省力、包容性之道德社會,以朝向建構更多元的博物館敘事。以二二八紀念館為例,我們是否提供足夠的思考空間,讓不同族群在這場歷史悲劇中的經歷與感受都能夠被博物館呈現與詮釋、進而交流、相互理解而達到互為主體性?博物館如何在呈現歷史事件外,促進一個具反省力、包容性之道德社會。

華裔建築師中以看見歷史傷痕,透過建築,來促進一個具反省力、包容性的道德社會者,其實不乏其人,如打造越戰紀念碑( 1982年 )的林櫻。她所設計的越戰紀念(碑),位於華盛頓DC。它坐落在山丘上。其設計理念並不是一個建築,而是象徵在土地上掀起的傷口。

傷口由兩道三角形的黑色大理石連結來象徵,以125度的夾角。

傷口上刻著58272美國越戰傷亡名單。同樣的大小,同樣的字體描述著。只有名字,沒有階級也沒有職務。一視同仁,都一樣重要。這也可視為人權宣言的回聲。石材光可鑑人。我們檢視名字時,也同時會看到自己。似乎今人、古人難分,生者、亡者混同。排名順序,也不是按照字母,而是陣亡先後順序,從1959開始,在1968高峰,到1975結束。它用陣亡人數,作為越戰運行的軌跡。戰爭損失不是用金錢計算,而是無可挽回的生命消逝。它呈現美國人對戰爭的兩難。不僅指向美國人讚美天主的理念,人權理念,愛國情操;也同時是傷口,數以萬計的人命。此戰爭是維護理念,還是背棄了?林櫻在此沉默,讓觀者參與、沉思。

林櫻所依據的史料是美國國防部所提供的陣亡名單。如果原始資料出問題,此作品的可信度當然也就下降。這作品也是高度選擇性的。不討論全球戰略下的衝突地圖,意識形態爭執,也不管政客的馬基維利式的算計或越南人民的歷史情感。它只是說一個有關戰爭代價的故事,用人命犧牲來說:All are created equal 的敘事。

總之,往事並不如煙。台灣歷史課本敘事,可不可也是開放的? 讓受統治者、受壓迫者或歷史傷口深淵的聲音,也有機會鳴放? 歷史紀念館也可彰顯人人生而平等的價值,而不只是獨裁者或菁英的故事,才值得被記得?

※作者為台中一中教師

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 張若昀《慶餘年》第二季流量奪冠成劇王 他開2千萬跑車因「這舉動」形象全毀

- 《繁花》胡歌睽違9年接演古裝劇竟被看衰 網推這位「台灣金馬獎影帝」比他更適合

- 【有片】中華隊球員「無敵星星」吊飾哪裡買?博客來明日早上再次開放預購

- 《蜀錦人家》譚松韻激吻鄭業成甜翻播放量破2億 他被抓包「親到滿臉漲紅」全網笑翻

- 《長相思》鄧為消失10個月沒戲拍原因曝光 新劇與白鹿、楊紫新作對打恐淪砲灰

- 《九重紫》李昀銳演白髮將軍熱戀孟子義 他含冤入獄「這一幕」帥翻全網夢回《星漢燦爛》

- 《永夜星河》虞書欣新劇爆金主撤資風波不斷 《偷偷藏不住》趙露思哥哥演男配慘被換角