上報 Up Media

toggle- 最新消息 【一周天氣預報】兩波冷空氣接力暴擊 不排除創入冬以來最低溫 2024-12-15 11:35

- 最新消息 川普任命真實社群CEO 擔任總統情報委員會主席 2024-12-15 11:00

- 最新消息 馬辣旗下火鍋「問鼎」推出 888 元吃到飽方案!這 2 家門店限定 服務不好免費、憑身分證享免費松阪豬 2024-12-15 11:00

- 最新消息 【ETtoday民調】雙城論壇本周登場 72.1%台北市民支持續辦 2024-12-15 10:58

- 最新消息 全新賭陣!《聯盟戰棋》14.24陣容推薦:賭睿娜妲,護盾攻速無限永動! 2024-12-15 10:30

- 最新消息 俄羅斯自敘利亞前線撤軍 但無意放棄2基地 2024-12-15 10:15

- 最新消息 罐頭豬 LuLu 快閃店插旗台北!3.4 米泰迪熊 LuLu 迎賓 首度引進燙布章、壓克力 DIY 2024-12-15 09:00

- 最新消息 阿薩德的下場 正好作中共的範本 2024-12-15 03:00

- 最新消息 台南網紅PO「幼童版N號房」控性侵 幼兒園家長怒:遭惡意剪輯 2024-12-14 18:55

- 最新消息 【大巨蛋經濟】人潮帶錢潮、商機撐房價 噪音塞車太惱人 2024-12-14 18:53

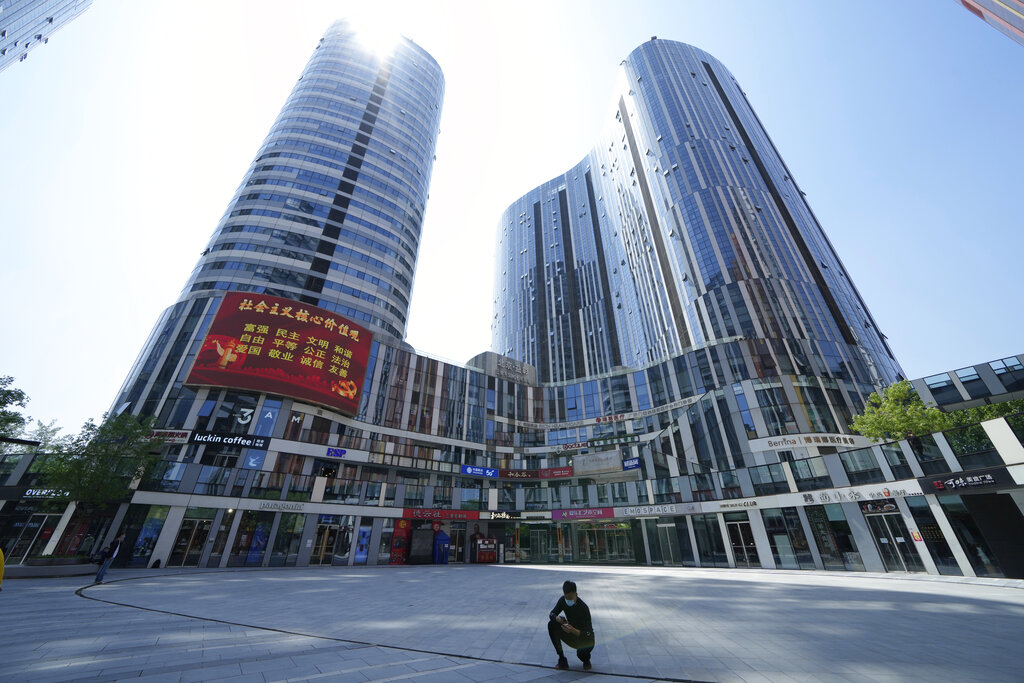

上海已成為「黨國巨靈」下一個全景監視的權力劇場,一個國家權力全面張羅與滲透的展覽館。(美聯社)

中國對上海防疫採取「清零/封控」的嚴厲政策,其所產生的次生性災難已經不再重要。「清零」是否造成經濟下滑、失業上升、產業斷鏈、外資撤離,以及人民「人道底線」的抗議,也已不再重要。既然中央堅決「清零」,宣稱「防控方針是由黨的性質和宗旨決定的」,上海民眾只能同甘共苦,不服也得服,否則豈不成了「反黨份子」。既然「清零」是黨的命令,那麼對於「清零」是否符合科學防疫的原則,也無須再討論。

中國的防疫已不再是能否消滅最後一隻病毒,而是一場敵我矛盾的政治運動,重點在於執行「清零」的政策與權力能否貫徹到底!所謂「堅持就是勝利」,「清零」不在於是否有效,而在於是否貫徹,在於共產黨的政治正確。簡單地說,手段已經取代目的!即使這個目的根本遙不可及。

17世紀的「空間隔離」,一如今日中國的「封城」

14世紀中期,一場「大瘟疫」(great pestilence)席捲歐洲,到了17世紀英語世界開始以「黑死病」(Black Death)來標記這場人類歷史最嚴重、造成全世界7500萬-2億人死亡的流行病。17世紀末,為了控制疫情,法國政府頒布了一道嚴格命令(一如今日中共「堅決動態清零」),對受到瘟疫侵襲的城市,實行嚴格的「空間隔離」,用當前的中國語言來說就叫「封城」。

當時的法國,遭到封閉的城市嚴禁居民外出或出城(一如上海限制「時空伴隨」),所有正常活動一律禁止(一如今日上海的「足不出戶」和「限聚令」)。封閉的城市依據「發病程度」分成若干區域(一如今日上海採取「差異化防控」,將全市區分為為「封控區」、「管控區」及「防範區」),每個區域設立區長和志工負責隔離工作(一如上海俗稱的「大白」或「白衛兵」),而且還成立了一支民兵組織進行防疫管理(一如今日上海的「防疫警察」)。

全景監視:隱形權力的建構

除了控制疫情之外,為了「低本高效」的進行囚犯管理,18世紀英國哲學家邊沁(Jeremy Bentham)設計了一種新型的監獄建築,叫做「全景監獄」(panopticon),以便於對囚犯進行「全景監視」(panopticonistic surveillance)。

「全景監獄」是一個由圓形大廳組成的環場建築(類似於「大巨蛋」)。圓場中央設有直立的監視塔,監視塔的樓層與囚室的層數相當。監視塔駐有警衛,允許一個警衛監視所有的囚犯,但囚犯卻看不見警衛;囚室的一端面向外界以便採光,另一端面向中央那座監視的高塔,囚室以牆壁區隔,囚犯之間禁止交談或接觸。這是一種通過空間隔絕、長期監視和囚犯絕對的孤立化,達到對囚犯身體與精神雙重管理的體制。對此,邊沁說道:「這是一種新的監視形式,具有前所未見的強大力量」。

在監獄中,警衛會隨時進入囚室進行突擊檢查(一如今日上海的「入室消殺」),對於態度可疑或行動詭異的囚犯會進行「預防性調查」(一如中國防疫工作上的「四早」-早發現、早報告、早隔離和早治療)。儘管囚犯不知自己何時受到監視,但卻知道自己時時刻刻受到監視,這就是一種法國哲學家福科(Michel Foucault)所說的「隱形權力」(invisible power),於是囚犯就會進行一種「自我規訓」,也就是強迫自己規範自己的行為(一如上海居民每天自動下樓接受核酸檢測),以符合監視者的要求與命令。

上海:中國巨型的「全景監獄」

今日的上海,就像一個「全景監獄」,中央監視塔就如「黨中央」,小區的樓層就像一間一間時時刻刻受到監視的囚室,佈滿街頭的攝像頭就像一隻隻「權力的眼睛」,緊盯著不服防疫命令的居民。在全景監獄中,囚犯沒有姓名,只有「編號」,每個編號都記錄了囚犯的紀律表現,以作為矯正和懲罰的依據,一如上海居民必須攜帶可以電子定位和追蹤的「健康碼」,記錄了每個人是否服從黨中央的命令。換言之,作為一個擁有2500萬人口的超級城市,上海已成為「黨國巨靈」下一個全景監視的權力劇場,一個國家權力全面張羅與滲透的展覽館,一個社會控制、肅清異己、懲治反革命的實驗區。

福科認為,監視就是一種權力關係。全景監獄最大的效用不僅在於低成本的犯罪防治和獄政管理,還在於建構了一套隱形的規訓機制(mechanism of discipline)。無須運用棍棒或電擊,而是通過一隻隻「權力之眼」,建立一種「凝視與被凝視」的權力互動效應,達到對囚犯直接的而全面的控制。那就是權力無所不在,但卻無法察覺、無法捉摸。處於時刻被監視的囚徒,等於時時處於威嚇與恐懼之中,這就會產生一種類似「斯德哥爾摩效應」的自我馴化,通過行為的自我校正,主動配合權力的戒律,以減輕監視所帶來的威脅與迫害。

盤旋在上海上空的無人機,用揚聲器警告居民不准外出,一如中央監視塔刺耳的廣播:不准胡作非為。於是上海居民開始「自我規訓」,告訴自己:聽黨的、跟黨走,服從中央、保全性命!

上海的繁華,只是權力的點綴

一位中國網民說:「在上海只要不是死於新冠,怎麼死的都可以!」一位上海居民說:「原來,繁華只是點綴」。上海過去的風華歲月,昔日的「十里洋場」,以及在中國社會驕縱已久的中產階級高傲,如今不過是黨的權力巨網上的裝飾和吊掛;上海的奢華與自信,人稱的「東方明珠」,如今在黨的權力大棒之下,成了散落一地的碎石與殘片。

今日的上海實現了真正的「無階級社會」,無論是大款富豪還是低端農民,都只是核酸檢測下一根根的檢體,一如全景監獄中囚犯胸口上大小相同的代號。上海也實現了真正的「性別平等」,無論光鮮亮麗的摩登男女還是麻衣粗布的白髮爺奶,在快篩棒之下,只有陰性或陽性,沒有性別差異;上海也實現了真正的「命運共同體」,每個人都是隔離轉運的「韭菜人口」,每個人的目的地都相同,都是統一的方艙居民。這是一種福科「生命政治」(bio-politics)意義上黨國對人口健康的管理、控制與調節;在「防控」的名義下,黨國對管理韭菜人口的政治技術達到了空前的發達與進化,體現了社會主義世界僅有的「優越性」。

一段視頻顯示,一個防疫警察將一位瘦弱的女子壓制在地,強力扒開她的嘴巴,將一隻快篩棒硬生生地插入她的喉嚨;一段視頻顯示,防疫警察手持電擊棒闖入民宅,在射出電擊波之後,恐慌的居民被送往檢測;一段視頻顯示,防疫警察踹破民宅的木門,將居民強制帶往方艙;一段視頻顯示,防疫警察闖入民宅,居民表示其已檢測為陰性,警察喝斥:管你什麼性?我說你陽性就是陽性!顯然,黨國權力已經深入人民身體的DNA,直接進行檢測與判定,表現出黨國對毒性判斷的超強能力。

防疫變成了政治鬥爭

5月5日,中共中央召開政治局會議,習近平下達「毫不動搖堅持動態清零總方針」的最高指示,宣示「堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」。一個公共衛生與流行病學的防疫工作,被提升至「政治鬥爭」的最高境界,以「黨性」做為最後的壓陣。

在此軍令狀之下,所有中國人民個個成了「病毒嫌疑犯」,成了「應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治」的對象,成了一一排查並檢視其「政治DNA」的可疑病體。一如全景監獄中被監視的囚犯,每個囚犯都是可疑的陰謀者、造反份子,只有徹底、持續的監視,才能消磨囚犯的反抗意圖,只有隔離、再隔離,才能掃除上海所有的「抗疫(議)份子」。

中國式防疫:黨國權力的無限放大

時光倒流、歷史重演,18世紀的全景監獄如今在上海重現。實際上,病毒的存在是一種自然現象,人類歷史上從未真正消滅所有已知的病毒,一個病毒被全部清除的世界,意味人類與生態世界的終結。沒有人懷疑清零所產生的「休克性治療」效果,但「清零」的真實結果就是「清除所有病毒的機率等於零」。即使將14億中國人全部鎖在家中,病毒也不會在自然界中自行消亡。但可以確定的是,以「清零」為目標的「中國式防疫」,將使黨國權力和病毒一樣不朽和強大,如果繼續堅持清零,「全景監獄」將在中國無限的增加與擴大。

※本文作者為政治大學國際關係研究中心資深研究員,政治與文化評論家

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 《繁花》胡歌睽違9年接演古裝劇竟被看衰 網推這位「台灣金馬獎影帝」比他更適合

- 張若昀《慶餘年》第二季流量奪冠成劇王 他開2千萬跑車因「這舉動」形象全毀

- 【有片】中華隊球員「無敵星星」吊飾哪裡買?博客來明日早上再次開放預購

- 《蜀錦人家》譚松韻激吻鄭業成甜翻播放量破2億 他被抓包「親到滿臉漲紅」全網笑翻

- 《長相思》鄧為消失10個月沒戲拍原因曝光 新劇與白鹿、楊紫新作對打恐淪砲灰

- 《九重紫》李昀銳演白髮將軍熱戀孟子義 他含冤入獄「這一幕」帥翻全網夢回《星漢燦爛》

- 《永夜星河》虞書欣新劇爆金主撤資風波不斷 《偷偷藏不住》趙露思哥哥演男配慘被換角